�ߘa�S�N�X���@�ߋE���s�L�@���̎l�i�Q�R���`�Q�T���j

�@���̃y�[�W�́A�u�ߘa�S�N�X���@�ߋE���s�L�@���̎Q�i�Q�P���`�Q�Q���j�v�̑����ƂȂ�܂��B

���X���Q�R���i���E�j�j

�@�S����ɖڊo�߂�B�x�b�h��ŃE�_�E�_�Ɖ߂����B

�O�S�F�T�T�@�ڊo�܂��̃A���[�����������߁A�����J�n

�@�O�͖{�~��̉J�B

�O�T�F�R�O�@���H�i�R���r�j�̂��ɂ���Q�j

�@�����������J�͂��Ȃ�y������Ă����B

�O�V�F�R�Q�@�z�e�����`�F�b�N�A�E�g

�O�V�F�R�U�@�z�e�����ԏ�@�o��

�O�V�F�S�R�@�����{�ʂŗY�Չ���̊��y�X��ʂ��Ă݂�

�@�����ɂ��Ƃ����X�������A���|�����B

�O�V�F�T�W�@���g��В��ԏ�@����

�@�������A���g��Ђ��J���̂͂X�����炾�ƒm��A��ɉ��鎛�i�O�䎛�j�ɍs�����Ƃ��v�����B

�O�W�F�O�V�@���g��В��ԏ�@�o��

�O�W�F�Q�P�@���鎛�i�O�䎛�j�L�����ԏ�@�����i�T�O�O�~�j

�y���鎛�i�O�䎛�j�z�i���傤���i�݂��ł�j�j

���ݒn�E�E�E���ꌧ��Îs

�������́E�E�E�����R�@���鎛�i�Ȃ��炳��@���傤���j

�@�h�E���i���E�E�E�V�䎛��@�@���{�R

�@�������㓙�̌ÓT���w�ŁA�������߂Ȃ��Łu���v�Ə�����Ă���A���̉��鎛���w���Ɖ��߂����قǂ̑喼���i���āA����́u�R�v�ƌĂ�Ă����j�B

�@�������͉��鎛�ł��邪�A���ɉ��鎛���̂��u�O�䎛�v�Ƃ������̂���ʓI�Ɏg�p���Ă���̂ŁA�ȍ~�A���̃y�[�W�ł��u�O�䎛�v�ƋL�ڂ���B

�O�䎛�@���i�m����j

�@�J�͎����N��ԂɂȂ邪�A��{�I�ɂ͍~����ςȂ��B

�O�䎛�@�߉ޓ��i�H���j

�{���E�߉ޔ@��

�O�䎛�@����

�{���E���ӕ�F

�@�����̎ʐ^���B���Ă����Ƃ���A�V�v�w�ɘb���������u�����Z�Z�̌���͂ǂ��ł��炦���ł����H�v�Ɛu�˂�ꂽ���A�����悭�킩��Ȃ������̂ŁA�u������܂���v�Ƃ����������Ȃ������B

�@���O�e�̔[�o���Łu���݂����v������Ă݂�B�������������̌`�̎������ܔ��i���Ձj�ɕ����ׂ�Ǝ��ɐ����������яオ��̂ŁA�ēx�[�o���֍s�����������čs���ƁA���̔ԍ��ɑΉ��������݂����ƎO�䎛�S�i�̊G�D�����炦��Ƃ������́B

�O�䎛�@�[�o�����@���ܔ��i���Ձj

�O�䎛�@���O

�@�ߍ]���i�̈�u�O��ӏ��i�݂��̂傤�j�v�Ƃ��Ēm���A�܂��A���{�O�����i�_�쎛�A�����@�A�O�䎛�j�̈�Ƃ��Ă��������B

�@���@���{�O�����E�E�E�u���̐_�쎛�i���ɍ��܂ꂽ�������f���炵�����Ƃ���j�v�A�u�p�̕����@�i�`���f���炵�����Ƃ���j�v�A�u���̎O�䎛�i�����f���炵�����Ƃ���j�v�B���{�O�垐���i�m���@�A���厛�A���L���j�Ƃ͕ʁB

�@�L���ŏ������Ƃ��ł���̂ŁA�������Ă�������B

�O�䎛�@���O�@�o����

�@�L���œ����ē������Ƃ��ł���B�ʏ�͕߂��Ă���B

�O�䎛�@����

�O�䎛�@��،o��

�@���Ƃ͎R���s���̑T�@���@�u�������v�̌o�����������A�P�U�O�Q�N�ɖї��P���ɂ���Ĉڒz���ꂽ���́B

�O�䎛�@��،o�����@���p�֑�

�@��]���B����ň�،o���[�߂��Ă���B

�O�䎛�@�����

�O�䎛�@��������@�ٌc�̈��������

�@�O�䎛�̏��㞐���B���̐́A����ƎO�䎛���������ہA�ٌc�����̏���D���ĉ���ֈ�������グ�����A�����Ɓu�C�m�[�A�C�m�[�v�i���قŁu�A�肽���v�j�Ƌ��������Ƃ���A�ٌc�͓{���ď���J��֓����̂Ă��ƌ����Ă���B

�O�䎛�@��،o���O�@��

�@�f��u��낤�Ɍ��S�i�Q�O�P�Q�N���J�̎��ʉf��j�v�Ŕꑺ���S�ƉL���n�q���o��V�[���Ŏg��ꂽ�ꏊ�B

�O�䎛�@���@�@�O�d��

�O�䎛�ʏ��@������

�{���E�\��ʊϐ�����F

�@�ʏ��Ƃ́u�ʉ@�v�̈Ӗ��B�{���\��ʊϐ�����F�̑��A����œ��{�O�s���̈�ł�����F�s�������i���s�����j�ȂǂŗL���B

�O�䎛�@�ω���

�{���E�@�ӗ֊ϐ�����F

�@�@�v���������������炵���A��R�̐l�������ɂ����B

�O�䎛�ʏ��@���ώ�

�{���E��t�@��

�@��Œm�������A�O�䎛�ɂ́u�O��̗��v�ƌĂ��L���Ȑ���炵���B���S�Ɍ����Ƃ��Ă����B�ɍ��̃~�X�B

�P�O�F�R�O�@���鎛�i�O�䎛�j�L�����ԏ�@�o��

�P�O�F�S�T�@���g���B���ԏ�@����

�@�J�A���Ȃ�̐����B

�y���g��Ёz�i�Ђ悵��������j

���ݒn�E�E�E���ꌧ��Îs

�Њi���E�E�E�����ЁA�ߍ]����V�{�A��������ЁA�ʕ\�_��

��Ր_�E�E�E���{�{�E��ȋM�_�i�����Ȃނ��̂��݁j���卑��_�i�������ɂʂ��̂��݁j�A���{�{�E��R��_�i������܂����̂��݁j

�ʏ́E�E�E�R������

�@�S���ɂ�����g�_�ЁE���}�_�ЁE�R���_�Ђ̑��{�ЁB�u���g�v�͑���E���O�́u�Ђ��v�Ɠǂ�ł����B��b�R�̒n��_�Ƃ����B����_�̎g���́u�_���i�܂���j�v�Ƃ��Ă���B

�@�D�c�M���̔�b�R�Ă������ł��̓��g��Ђ��S�ďĎ��������A�L�b�G�g�Ɠ���ƍN�������ɐs�͂����B���ɖL�b�G�g�͗c�����u���g�ہv�ł���A���������u���v�ƌ����Ă������Ƃ��炱�̐_�Ђ���ʎ����Ă����炵���B

�@�܂���B���ԏꂩ��ł��߂����{�{�ցB

���g��Ё@���{�{�O��

���g��Ё@���{�{�{�a

�@����B

�@�k���ŋ����̊O������Đ��{�{�����ցB

���g��Ё@�Ԓ���

���g��Ё@�R������

���g��Ё@���{�{�O��

�@���{�{�O������������ɑ����Ă���Ƃ����B

���g��Ё@���{�{�{�a

�@���g��Ђōł��i�����������B����B

�P�P�F�S�V�@���g���B���ԏ�@�߂�

�@�Q�q���I�����ԏ�ɖ߂�ƁA���ԏ�Ƀp�g�J�[�����Ă��āA�l�ׂ̗ɒ��Ԃ���Ă����Ԃ̉^�]��Ɖ����b���Ă����B

�@�����̎Ԃ���ނ��������A���[�v�ɐڐG�����B

�P�P�F�T�S�@���g���B���ԏ�@�o��

�P�Q�F�O�R�@�ߍ]�_�{���ԏ�@����

�y�ߍ]�_�{�z�i�����݂����j

���ݒn�E�E�E���ꌧ��Îs

�Њi���E�E�E���ՎЁA��������ЁA�ʕ\�_��

��Ր_�E�E�E�V�q�V�c

�@�c�I�Q�U�O�O�N�i����P�X�S�O�N�j���L�O���đn�����ꂽ��r�I�V�����_�ЁB�U�U�V�N�A�V�q�V�c�����炱�̒n�ɑJ���ċߍ]��Ë{����������Ƃ��R���B

�@�V�q�V�c�́u���{�ŏ��߂ĘR���i�����v�j��ݒu�����V�c�v�A�u���q�S�l���̑���ڂ̉̂̍�ҁv�Ƃ������Ƃ���A�ߍ]�_�{�͎��v�Ƌ��Z���邽�ɂ��ĊW���[���ꏊ�ł�����B

�ߍ]�_�{�@��̒���

�ߍ]�_�{�@�O��

�ߍ]�_�{�@�O�q�a

�ߍ]�_�{�@���q�a

�ߍ]�_�{�@���v�فE��

�ߍ]�_�{�@�Ñ�Ύ��v

�@�Ñ㒆���Ŏg���Ă����Ƃ����A���g�������v�B���̔w�ɓ��Ԋu�łP�S�̓������݂艺�����A���̉���R���Ȃ���i�ސ����̉������Ă���A������������B���̉��ɐݒu���ꂽ���t���邱�ƂŎ���������Ƃ����d�g�݁B���a�T�S�N�A�����b�N�X�Ђ����[���ꂽ���́B

�ߍ]�_�{�@�R��

�@�V�q�V�c��n�n�̘R�����Č����ꂽ���́B���a�R�X�N�A�I���K�Ђ����[���ꂽ���́B

�ߍ]�_�{�@���������v

�ߍ]�_�{�@��������v

�@�����ŁA�����܂ł��̗��s�Ŏg���Ă����r�j�[���P�i�Ԃ̒��ɏ�����Ă�����́j�����Ă������ƂɋC�Â��B�P�̐e�����P�{�܂�Ă��܂��Ă����B

�@�Q�q�̏I�ՁA�J���~�ށB

�P�Q�F�T�X�@�ߍ]�_�{���ԏ�@�߂�

�P�R�F�O�Q�@�ߍ]�_�{���ԏ�@�o��

�@�ĂщJ���~���Ă���B

�@�т킱�{�[�g���[�X��A���ꌧ�x�@�{���A��Ìx�@���Ȃǂ̑O��ʉ߁B

�P�R�F�R�S�@�ΎR�����ԏ�@����

�y�ΎR���z�i������܂ł�j

���ݒn�E�E�E���ꌧ��Îs

�������́E�E�E�Ό��R�@�ΎR��

�@�h�E���i���E�E�E�����^���@�@��{�R

�@�V�R�L�O���̌]�D�i�ΎR����D�j�Ƃ�������Ȋ�Ղ̏�ɖ{���������Ă��邱�Ƃ���u�ΎR���v�Ƃ�������������ꂽ�ƌ�����B���������ΎR���ɎQ�U�̍ہA��������̒��z���Ƃ����`��������B�ߍ]���i�̈�u�ΎR�H���i������܂̂��イ���j�v�Ƃ��Ă��m����B

�ΎR���@�����

�@�ΎR���̐���B

�ΎR���@�{��

�{���E�@�ӗ֊ϐ�����F

�ΎR���@�{�����@�����̊�

�@���������Q�Ă��A����������N�M�����Ɠ`���ꏊ�B

�ΎR���@����

�{���E�����E����@��

�@����B���{�ōł��Â��ł����������ƌ����Ă���B�����������Ɠ`���B

�ΎR���@��D��

�@�ΎR���Ƃ������O�̗R���ƂȂ������̂ŁA�ΊD��Ɖԛ��₪�ڐG���Ă��̔M��p�ŕώ�������B�����܂ő�K�͂ɂȂ��Ă���̂͒������炵���A���̓V�R�L�O���ɂȂ��Ă���B���Ɍ�����̂͑��B

�P�S�F�S�T�@�ΎR�����ԏ�@�߂�

�P�S�F�S�V�@�ΎR�����ԏ�@�o��

�@���̖ړI�n�u���c�����v�������r���A�����������ɖ����A�����Ԃ����B

�P�S�F�T�Q�@���c�������l�t�߂̃X�y�[�X�@����

�y���c�����z�i�����̂���͂��j

���ݒn�E�E�E���ꌧ��Îs

�@���{�O�����E���{�O�勴�E���{�O�Ë��̈�Ƃ����B�ߍ]���i�̈�u���c�i���c�j�[�Ɓi�����̂������傤�j�v�Ƃ��Ēm����B

�@�ʂɋ��ɂ����܂ł̋������������킯�ł͂Ȃ����A�L���ȋ����Ƃ������Ƃňꉞ�������B

���c����

�P�S�F�T�U�@���c�������l�t�߂̃X�y�[�X�@�o��

�P�S�F�T�X�@������В��ԏ�@����

�@�J�����Ȃ�~���Ă���B

�y������Ёz�i�����ׂ�������j

���ݒn�E�E�E���ꌧ��Îs

�Њi���E�E�E�����ЁA�ߍ]����V�{�A��������ЁA�ʕ\�_��

��Ր_�E�E�E���{�����i��܂Ƃ�����݂̂��Ɓj�A��ȋM�_�i�����Ȃނ��̂��݁j���卑��_�i�������ɂʂ��̂��݁j

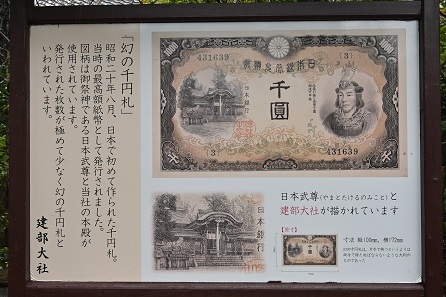

�@�������������̗��ɔs��Ĉɓ��ɗ������r���A���̐_�ЂŌ����̍ċ����F�肵�A��ɂ��ꂪ����������ꂽ���Ƃ���o���J�^�̐_�Ƃ��ėL���ɂȂ����B���a�Q�O�N�i�P�X�S�T�N�j���{�ŏ��߂č��ꂽ��~�����̐}���ɂ��̐_�Ђ̖{�a���g�p����Ă���B

������Ё@��V����

������Ё@�_��

������Ё@�q�a

������Ё@�q�a��

������Ё@�{�a�i�����j�E���a�i�E��O�j

������Ё@��_��

�@�u���������o���̐��v�Ƃ�������B

������Ё@��_��

������Ё@���ՌA

������Г��̊Ŕ�

�P�T�F�S�T�@������В��ԏ�@�o��

�@���̖ړI�n�́A�_�Е��t���肪��ړI�ƂȂ��Ă��邱�̗��s�ɂ��Ă͖ѐF���Ⴄ�ꏊ�ƂȂ�B����́AJRA�I���g���[�j���O�Z���^�[�BJRA�i���{�������n��j�̋����n�p�g���[�j���O�{�݂ł���B

�@�ߘa�S�N���݁A�X�}�[�g�t�H���A�v���Q�[���u�E�}���@�v���e�B�[�_�[�r�[�v���l�C�ƂȂ��Ă���B�܂��A����ɏ����G�����ꂽ�͔̂ۂ߂Ȃ����A���Ă����������̂��������̂��B����́u�V���U�����v�B

�P�U�F�P�W�@JRA�I���g���[�j���O�Z���^�[�@�V���U�����O�@����

�@�J�͋͂��ɍ~���Ă����B

�y�V���U�����z

���{�̋����n�A�퉲�n�i�T���u���b�h�j

���a�E�E�E���a�R�U�N�i�P�X�U�P�N�j�S���Q��

���v�E�E�E�����W�N�i�P�X�X�U�N�j�V���P�R��

���U���сE�E�E�P�X��P�T���i�Q���S��j

�c���E�E�E����

���a�R�X�N�i�P�X�U�S�N�j�E���a�S�O�N�i�P�X�U�T�N�j�[�O�ЏܔN�x��\�n

���a�R�X�N�i�P�X�U�S�N�j�ŗD�G�S�Ή��n

���a�S�O�N�i�P�X�U�T�N�j�ŗD�G�T�Έȏ㉲�n

�����n�i���a�T�X�N�i�P�X�W�S�N�E�����n���x���菉�N�j�I�o�j

�P�X��A���A�L�^�ێ��E�A�Η��P�O�O���i�ߘa�S�N�i�Q�O�Q�Q�N�j���݂ł����{�������n�̍ō��L�^�j

�����V�N�i�P�X�X�T�N�j�P�P���P�X���E�T���u���b�h���{�Œ����L�^�X�V�i�Q�O�P�S�N�W���Q�U���ɔj����j

�����W�N�i�P�X�X�U�N�j�T���R���E�y��n���{�Œ����L�^�X�V�i�Q�O�P�P�N�U���Q�W���ɔj����j

G�T�����������n�Ƃ��Ă͌��݂��Ȃ��Œ����L�^��ێ����Ă���

���a�n�E�E�E�k�C���Y�͌S�Y�͒��E�����g���q��

�����n�E�E�E�k�C���Y�͌S�Y�͒��E�J��q��

�������ݒn�E�E�E�k�C���Y�͌S�Y�͒��u�J��q��v�A�_�ސ쌧���l�s�u�n�̔����فv�A���ꌧ�I���s�uJRA�I���g���[�j���O�Z���^�[�v�A���s�{���s�s�u���s���n��v

�@���{���n�j��Q���ڂ̎O���n�i���ł͏��j�B�P�X�U�S�N�̎O���i�H���܁E�����D�x�i���{�_�[�r�[�j�E�e�ԏ܁j�̑��A�P�X�U�T�N�̓V�c�܁i�H�j�ƗL�n�L�O�𐧂��ē��{���n�j�㏉�́u�܊��n�v�ƂȂ�A�����n�Ƃ��Ď��������ɒB�����`���̖��n�B�������{���n�E�ɗ^�����e���̑傫������u�_�n�v�ƌĂ��B�V���{�����h���t�������܂ŁA���{�������n��̃L���b�`�t���[�Y�́u�V���U������v�������B

�@�V���U�������������ƌ��݂Ƃł͋��n�̃V�X�e�������[�X�ɑ���W�҂̍l����������Ⴄ�̂Ŕ�r������Ƃ����O���邪�A�ǂ��l���Ă����{���n�j��ō��N���X�̎��т��c���������n�ł��邱�Ƃ͂�邬�Ȃ��B

�@G�V���[�X�u�V���U���L�O�i�P�X�U�V�N�n�݁j�v�A���s���n��u�V���U���Q�[�g�v�A�u�V���U���X�g���[�g�v�i���R���n��E�O���`�M���M���̒����B��P�O��L�n�L�O�ŃV���U�������̒�����ʂ��ď����������Ƃ���B�j�ȂǁA�V���U���̖�������ꂽ���̂͑����B

�@���O�́u�V���U���v�́A�����ɂ���Ɓu�L�R�v�ł���Ƃ���邪�A��������B���݂́u�_�^�v�u�_�]�v�Ə�����邱�Ƃ������B

�@�P�X�W�S�N��G�T�AG�U�AG�V�Ƃ������O���[�h�������������ȑO�́A���{���n�E�ɂ����Ắu���ԏ܁E�H���܁E�D�x�Ĕn�i�I�[�N�X�j�E�����D�x�i���{�_�[�r�[�j�E�e�ԏ܁v�ܑ̌�N���V�b�N�i�R�Δn�i���S�Δn�j���背�[�X�j�ɁA�V�c�܁i�t�j�E�V�c�܁i�H�j�E�L�n�L�O�̌Ôn���o���\�ȂR���[�X�������āu���勣���v�ƌĂ�ł������A���̂������ԏ܂ƗD�x�Ĕn�i�I�[�N�X�j�͖Ĕn�i�Ђ�B���X�̔n�j����̃��[�X�ł���A���n�i�ڂB�I�X�̔n�j���o���ł���͎̂H���܁E�����D�x�i���{�_�[�r�[�j�E�e�ԏ܁E�V�c�܁E�L�n�L�O�ł������B�������V���U�������Ă��������A�V�c�܂͏����������ł���A��x�V�c�܂ŏ������n�͓�x�ƓV�c�܂ɂ͏o���ł��Ȃ��Ƃ������܂肪���������߁A���勣���̂������n����������h���͌܂����E�Ƃ�����Ԃł������B���̉h���܂S�Ă����߂ď���������n���V���U���ł���B���Ȃ݂ɁA���ݑ僌�[�X�ƂȂ��Ă���W���p���J�b�v��H�؏܂͂��̂���܂��n�݂���Ă��Ȃ��B��ˋL�O�͑僌�[�X�����ł͂Ȃ������i�Ȃ��V���U���͕�ˋL�O�������Ă���j�B

�@�����b���A�V���U���͓��{���n�j��B��u�o���\�ȑ僌�[�X��S�Đ����������n�v�Ȃ̂ł���B����́A�V���{�����h���t�i�P�X�W�S�N�W���p���J�b�v�R���A�P�X�W�T�N�V�c�܁i�H�j�Q���A�P�X�W�U�N�T�����C���C�n���f�L���b�v�U���j�A�f�B�[�v�C���p�N�g�i�Q�O�O�T�N�L�n�L�O�Q���A�Q�O�O�U�N�M����܂R���i�̂����i�j�j�������������Ă��Ȃ��̋Ƃł���B

�@���n�łQ�ʈȓ��ɓ��邱�Ƃ��u�A�v�ƌ������A�������n�ɂ�����P�X��A���A�͗ߘa�S�N���݂��Ȃ��j���Ă��Ȃ��������n�ō��L�^�ƂȂ�i�Ȃ��A���_�̓r���n���q�f�̂P�T�A���A�B�A�Η��P�O�O���Ō��肷��_�C���X�J�[���b�g�̂P�Q�A���A�����_�B�j�B

�@�Ȃ��A�Q���ƂȂ����S��̂����R��̓I�[�v����ŁA�V���U���������ő���Ȃ��ׁA��������ɏ��K�͂̃��[�X���g���Ă����Ƃ����B�V���U���w�c�̊W�҂��u�V���U���͋��̂������Ă��Ȃ����[�X����{�C�ő���Ȃ��v�Ə��m�̏ゾ�����炵�����A�����������̎���͏����ɂ͂��܂肱����炸�u�僌�[�X�{�Ԃŏ��Ă����v�Ƃ����F���������炵���B�Q���ƂȂ��������P��͋��s�t�i���E���s�V���t�j�ŁA������d�܁i���N���܂��čs����p�^�[�����[�X�j�ł͂��邪���勣���قǏd�v������郌�[�X�ł͂Ȃ������B

�@�V���U���Ƃ����n���g�����ɓ����ǂ��A���R��ł������I�c�����u�n�i���ł������͏����v�Ƃ����M���̎����傾�������Ƃ���A�卷�����ď��Ƃ������Ƃ��Ȃ��A�K�v�ŏ����̗͂ŏ������ʂȑ�������Ȃ��Ƃ����X�^���X�������B���ꂪ�n�̂ɖ����������Ȃ������Ƃ������ƂŒ����ɂȂ������̂�������Ȃ��B

�@�r�̗͂��ُ�ɋ����A�O�r�ƌ�r�̒����������Ă��܂����߁A���ʂ̒��S�i�V���U���S�ƌĂ�A�d�ʂ��ʏ�̒��S�̂Q�{�ȏ゠��j�����ꂽ�Ƃ�����b������B

�@�R����悹���܂܌�r�����ŗ����オ��A���̂܂܂T�O���[�g���قǕ����Ă��܂��قǍ��̗͂����������i���ʂ̔n�͗����オ���Ă��d���ɑς���ꂸ�����ɑO�r�����낵�Ă��܂��j�B

�@���ތ�͎퉲�n�Ƃ��āA�����Y�퉲�n���������Ă�������ł��������A�~�i�K���}���i�i�P�X�W�P�N�e�ԏ܁A�P�X�W�Q�N�E�P�X�W�R�N�A���[���`�����a���t�A�e�j�A�~�z�V���U���i�P�X�W�T�N�H���܁E�e�ԏ܁A�P�X�W�V�N�V�c�܁i�t�j�j�Ȃǂ̎Y����c���B�P�X�U�X�N����P�X�X�Q�N�܂ŎY��Q�S�N�A�������̋L�^��ł����ĂĂ���B����͌�ɑ�퉲�n�m�[�U���e�[�X�g���X�V����܂œ��{�L�^�������B

�@�l�����܂ꂽ����ɂ́A�V���U���͂Ƃ����̐̂Ɉ��ނ��Ă������A�Ȃ�����ȂɃV���U���Ɏv�����Ă��邩�Ƃ����ƁA�́A���{�e���r�ň̐l�Ȃǂ����グ��u�m���Ă����H�I�v�Ƃ����ԑg������Ă����̂����A�P�X�X�U�N�ɃV���U�������v������̂P�X�X�W�N�P�P���P���A���́u�m���Ă����H�I�v�Łu���n�V���U���ƕ��c���ᒲ���t�v�����グ�����e����������̂ł���B������������Ɂu�Ȃ�Ă������n�ȂI�v�ƏՌ����Ă��܂����̂��L�b�J�P�ł���B

�@����̗��s�ŁA���O�܂ł��̃V���U�����̑��݂͒m��Ȃ��������A���ꌧ�����Ɂu�I���s�v�����邱�Ƃ�m��A�u����A�������Ă���������JRA�̌I���g���Z�������鏊���H�E�}���̒��Łu�I�����v�Ȃ�Ď{�݂��o�Ă��邯�ǁA���������̃��`�[�t�ƂȂ����ꏊ���E�E�E�v�Ǝv���A���C�Ȃ����ׂĂ݂���V���U���̓��������邱�Ƃ������B�}篁A�����ɗ��邱�Ƃ��v��ɓ��ꂽ����ł���B

�@���Ȃ݂ɁA�l���g�͋��n����������Ƃ��A���n��ɓ��������Ƃ��Ȃ��B�A�v���Q�[���u�E�}���@�v���e�B�[�_�[�r�[�v���R���ŖO�����i�������E�}���̃R���e���c���̂͊y����ł���j�B

JRA�I���g���[�j���O�Z���^�[�@�V���U����

JRA�I���g���[�j���O�Z���^�[�@�V���U����

JRA�I���g���[�j���O�Z���^�[�@�V���U����

�P�U�F�R�Q�@JRA�I���g���[�j���O�Z���^�[�@�V���U�����O�@�o��

�@���̓��̊ό��͏I���Ƃ��A�����{�݂Ɍ������\��ł��������A�ӂƁu���i�Α勴��n���Ă݂悤���v�Ǝv���t���A���i�Α勴�Ɍ������B

�P�V�F�O�U�@���i�Α勴���l�@�������ʉ�

�@���i�Γ암�ɂ�����u���i�Α勴�v���Ԃœn��B

�P�V�F�O�X�@���i�Α勴���l�t�߁@���̉w�@�т�Α勴�ăv���U�@����

���̉w�@�т�Α勴�ăv���U

�@���̉w�̔̔������ӂ���Ă݂����A���ɔ������Ȃǂ͂����A���ԏ�ŋߍ]���̏ē����H�ׂ���X�������B�������ɓ��{�l��a���i���㋍�A�_�ˋ��A�ߍ]���A�đj�̈�͌��n�ŏē��Ƃ��ĐH�ׂĂ������������B

�P�V�F�R�P�@���̉w�@�т�Α勴�ăv���U�@�o��

�@�ēx�A���i�Α勴��n��B

�P�V�F�R�R�@���i�Α勴���l�ɖ߂�

�P�V�F�S�S�@��R�s�̃G�l�I�X��RSS�ŁA���̗��s���R��ڂ̋����i�T�Q���b�g���j

�P�V�F�T�U�@��R�s�@�u���ߍ]���ē��@���v�@����

���ߍ]���ē��@��

�@�O�X���炱���ɗ���v�悪�������킯�ł͂Ȃ��A���O�Ɍ������Ă������ڂɓ��������ߗ����B

�ߍ]���ē�

�@��^�����P�l�O�A�T��ނ��܂������荇�킹�i�P���ʂQ�ꂸ�B�}���V���E���u�V�����[�X�E�T�T�o���E�N���E�O�p�o���j�A�V���g�[�u���A���P�l�O�A�����C�X�A�E�[�������B�ߍ]���̂��܂�̔��������ɋ����B�ʂ͂����������������A���������H���ʂ����܂葽���Ȃ��l�ԂȂ̂Ŗ����ł����B��v�X�R�W�O�~�B���̗��s���ő���ґ�B

�P�X�F�O�Q�@�u���ߍ]���ē��@���v�@�o��

�P�X�F�O�V�@��R�V�R����ق���̓��@����

�@�X�[�p�[�K���I�ꏊ�ŁA���Ȃ藈�q�������B

�@���Z�x�Y�_�ʂ邭�ē���₷���A��x�o�Ă���x�e�������x�������B

�@�x�e���Ń}�b�T�[�W�`�F�A�𗘗p�B���ɐQ�]�����ċx�ށB�x�e���ɍ����{�f�B�R���X�[�c�̂悤�ȃ^�C�g�ȕ��𒅂��Ⴂ���������ċ����B

�@�y�H���Łu�I���|�����X�i�I���i�~��C�{�|�J���X�G�b�g�j�v��H�ׂ�B

�Q�Q�F�O�S�@��R�V�R����ق���̓��@�o��

�Q�Q�F�Q�O�@�t�@�~���[�}�[�g��F����X�@����

�@�������B�A�C�X�N���[���A�p���A�����A�܂݂ȂǁB

�@�R���r�j���̓K���_���̃v�����f���̑��A�~�j�l��₻�̃��[�^�[�܂Ŕ̔�����Ă��ċ����B

�Q�Q�F�S�R�@���̉w�@���������݂̗��@����

�@�����ŎԒ����̗\�肾�������A�ŏ��������ԈႦ�Ă��܂��A�ēx�����Ԃ��Ē��ԏ�ɓ������B

�@���ɉc�Ƃ͏I����Ă������A�P�O����x�̎Ԃ����Ԃ���Ă����B

�@�����܂ł̑��ړ������P�S�O�V�D�V�L�����[�g���B

�Q�R�F�S�X�@���ł����J���܂��~���Ă���B

�@���̓��̋��P

�E�@�O�䎛�͗\�z�ȏ�ɍL��Ŋς�ׂ����̂���R����B

�E�@�ߍ]�_�{�ł͎��v�͔����Ă��Ȃ��B

�E�@�V���U�����������̖��n�B

�E�@�ߍ]���A�߂��Ⴍ����������B

�E�@���C�͂�͂�d�v�B�Ԓ�������ꍇ�͓����{�݂��T���Ă����ׂ��B

�E�@�I���i�~��C�{�|�J���X�G�b�g�̖��͕s�v�c�Ȗ��������������B

���X���Q�S���i�y�j

�O�P�F�T�S�@�Ԓ������A���ŃN���N�V������炵�Ă��܂�

�O�T�F�T�T�@�N��

�@�����J�n�B

���̉w�@���������݂̗�

�@���̉w�̎ʐ^���B���Ă����Ƃ���A���������`�o�䂩��̒n�ł��邱�Ƃ��ŔŒm��B

�@�ו������Ȃǂ����{�B���H�̓R���r�j�Ŕ������`���R�c�C�X�g�p���B

�@�����B

�O�U�F�T�W�@�k���œ��̉w�̎��ӎU��

�y���`�o�@�����r�z

���`�o�@�����r

�@���݂��Y��Ȑ������������r�B����ہi�̂��̌��`�o�j�͌����O�A���s�̈Ɣn���o���ČZ�ł��錹������K�˂悤�Ƃ��Ă������A�r�����̒n�ŏh�����Ă����ہA�t���p�̎҂�ǂ��Ă���ҒB������Ƃ����\���A�u���̂܂܂ł͌������Ă��܂��v�Ǝv��������ۂ͑�l�̎p�ɂȂ邽�߂ɋ}���Ō������A���̒r�̐���������ɂ��đO����藎�Ƃ����Ƃ����B

�y���`�o�@�G�X�q�|�����z

���`�o�@�G�X�q�|����

�@���_�ЎQ���e�ɂ���B�����U�N�ɑ䕗�œ|��Ă��܂��A���݂͊������c���̂݁B

�y���_�Ёz�i�����݂���j

���ݒn�E�E�E���ꌧ�����S������

�Њi���E�E�E�s��

��Ր_�E�E�E�V�������i���߂̂Ђڂ��݂̂��Ɓj

���_�Ё@�{�a

�O�V�F�Q�R�@���̉w�@���������݂̗��@�߂�

�O�V�F�Q�W�@���̉w�@���������݂̗��@�o��

�@���鏬�w�Z�̑O��ʉ߂����ہA�u�ߍ]�Z��Џ��w�Z�v�Ə�����Ă��āA�u�ߍ]�Z��Ђ��ĕ��𗘂����Ă���Ȃ��v�Ɗ��S����B

�O�V�F�T�P�@���y��Ւ��ԏ�@����

�@�J�厞�Ԃɂ͂܂����������݂����Ȃ̂ŁA���ԏ�ʼn����B

�@���y��֘A�{�݂Ƃ��ẮA�O�d���ɐ��s�̃e�[�}�p�[�N�u�Ƃ������̍��@�ɐ��E�҃L���O�_���v�ɖ͋[�V�傪����ق��A�ߍ]�����s���u���y��s�����فv�ɂQ�O���̂P�ŕ������ꂽ�V��͌^�A�������ߍ]�����s���u���y��V��@�M���̊فv�Ɉ��y��V��T�E�U�K�����̌����啜�������邪�A���ׂ��Ƃ���A�M���̊ق͉��C�H���̂��ߗՎ��x�ƂƂ̂��ƁB�����啜���Ȃ�ς����Ǝv�������A�d���Ȃ����߂�B

�O�W�F�T�P�@�k���ň��y��Ղ�

�y���y��Ձz�i���Â����傤�����j

���ݒn�E�E�E���ꌧ�ߍ]�����s

�z��E�E�E�P�T�V�U�N

�p��E�E�E�P�T�W�T�N

�@�D�c�M�����z�邵�����؈�ࣂȎR��B�P�T�W�Q�N����A���炩�̗��R�i���E�����ȂǏ�������炵���j�ɂ��V��i���n�ł́u�V��v�j�Ȃǂ��Ď��B

�@�O�q�̂Ƃ���A���y��͓V��̂��Ƃ��u�V��v�ƌĂԂ̂ŁA���y��Ղ̋L���Ɍ���V����u�V��v�Ə̂��B

�@���y��Ղ��ʌ����Ƃ������@�����邱�Ƃ������ŏ��߂Ēm��B�O�̂��ߌ��������Ă��Ă����̂ŁA���y��Վ�t�Ō�������肢�����B���ɂ͌��𒓎ԏ�ɒu���Ă��č����Ă���l�������B��t�̏��ɑ݂��o���p�̏u����Ă����̂ŁA�P�{���B

���y��Ձ@��t�e�@��

�@�u��͕K�v�ł��I�����R�ɂ��g���������v�Ƃ������������Ă���B

���y��Ձ@�`�H�ďG�g�@�Օt��

�@�f���炵���Ί_�����A����ł����y��̈�ԉ��̂�����B

���y��Ձ@�Βi

�@�X���P�X���ɓo�����_�q�_�Ђ̐Βi�ɔ�ׂ�A�͂邩�ɓo��₷�����S�B�������A���̐Βi�����������B

�@���y��Ղ̐Βi��o��n�߂�Ƃ������ʌ������{���ւ̓������e�ɂ���B

�y�ʌ����z�i�������j

���ݒn�E�E�E���ꌧ�ߍ]�����s�i���y��Փ��j

�������́E�E�E���i�R�@�ʌ��W��

�@�h�E���i���E�E�E�ՍϏ@���S���h

�{���E�\��ʊϐ�����F

�@�V���N�ԂɐD�c�M���ɂ���Ĉ��y����ɑn�����ꂽ���@�B�P�W�T�S�N�ɓ�ƎO�d���ȊO���Ď��B���݂̖{���i���{���j�͓���ƍN�@�ՂɌ��Ă��Ă���i���a�S�N�ɋ{�������狞�s�䏊�̈ꕔ������A���a�W�N�Ɋ����j�B

�@���y��Վ�t�œ��ʔq�ό����w�������̂ŁA���{�������ŎQ�q���ł��A�����Ŗ����Ɖَq����y���ɂȂ����B

�ʌ����@�{���i���{���j

�@�����ȊO�͓����B�e�֎~�B

�ʌ����@����

�@�ʌ������o�āA�ēx���y��Ղ�o��B�}�ȊK�i�ŁA�����������Ƃ���������������Ȃ��B�u��̖h��ʂł�����������ɂ���Ƃ����̂͏[����������ǁA�E�E�E����ł��A�Ȃ�ł���ȋ}�ȐΒi�ɂ����i�{�j�B�v�ƐS�̒��ŐD�c�M���ɕ���������Ă����B

�@��̊ېՂɂ͐D�c�M�����{�_������B

���y��Ձ@��̊ېՁ@�D�c�M�����{�_

���y��Ձ@��̊ېՁ@�D�c�M�����{�_�@����

�@�P�T�W�R�N�A�H�ďG�g�ɂ���Č����B�D�c�M���̑�����G�X�q�A�����Ȃǂ̈�i�������Ƃ̂��ƁB

���y��Ձ@�V���

���y��Ձ@�V��Ղ���]�ޔ��i��

�@�E�Ђ���������Ɏh���ꂽ�B

�@�����Ă���Œ��A�Βi�ʼnE������Ђ˂�B�K���A�厖�ɂ͎���Ȃ������B

�@�����Ă���Œ�����ȕ����̈�a���ɔY�܂����B���y��Փ��̓g�C���������̂ŁA��t���o��܂ʼn䖝���邵���Ȃ������B

�ʌ����@�O�d��

�@���y�R�����ɂ���B�P�S�T�S�N�����B

�ʌ����@��

�@��t�ɖ߂�ƁA����n���ꂽ���A����̌��{������Ɓu���ʎ��v�Ȃ���̂��������B�u�˂��Ƃ���A�u���y��ՃI���W�i���̌����w�������l�ɂ̂ݏ����Ă���v�ƌ����[������B

�P�O�F�R�R�@���y��Ւ��ԏ�@�߂�

�@�Ԃ̒��ŁA�D���ȃ��b�N�o���h�uBUCK-TICK�v�̃��W���[�f�r���[�R�T���N�L�O�R���T�[�g��������̃`�P�b�g���X�}�[�g�t�H�����g���ė\��i���̓��̂X�F�R�O���`�P�b�g�\����ւ������j�B

�P�O�F�S�T�@���y��Ւ��ԏ�@�o��

�@�����Ђ��班�����ꂽ�Ƃ���ʼn���������Ă����B

�P�P�F�Q�S�@�����Ћ߂��@�L�����ԏ�@����

�y�����Ёz�i������������j

���ݒn�E�E�E���ꌧ����S���꒬

�Њi���E�E�E�����ЁA�ߍ]���O�V�{�A��������ЁA�ʕ\�_��

��Ր_�E�E�E�Ɏדߊi�����Ȃ��݂̂��Ɓj�A�Ɏדߔ����i�����Ȃ݂݂̂��Ɓj

�@�u�����ꂳ��v�ƌĂ�Đe���܂���ЁB���N���̂���������L���B�u���ɐ��Q�������֎Q��@���ɐ�������̎q�ł�����v�ƌ�����i�ɐ��_�{���{�̎�Ր_�V�Ƒ�_�́A�ɎדߊE�Ɏדߔ����̌�q�_�j�B

�����Ё@����

�����Ё@���}���ƌ�_��

�@���}���͓n�邱�Ƃ��\�����A�����̎ア�l�ɂ͐h���B

�����Ё@�q�a

�@��ƖX�̗ƎГa�����̒��F�ƐΏ�̔����f����B

�@���^���Ō�������������ہA�J�E���^�[�ɒN���̖Y�ꕨ�̌�炪�u����Ă����̂Ő_�E�̕��ɓn���B

�@�����̂��Ώ��u�������v�Œ��H�B�����C�ۂ���H���B

�����Ћ����@���Ώ��u�������v�@�����C�ۂ���

�@�������甖�����Ɨ\�z���Ă������A��������Z���ڂ̂�Ŕ������������B

�����Ё@�_�`��

�����Ё@�_�`�ɓ�

���E��_�`�i���݂����j

�E�E��P�r�i���ق����j

�@�������o�āA�����O�u�����v�ɂĖ����̎��ؖ݁i�Q�P�S�O�~�j��X���ŐH���B

�����@�X���@���ؖ�

�P�Q�F�S�W�@�����Ћ߂��@�L�����ԏ�@�o��

�@���̖ړI�n�u�F����v�ցB

�@�F���s���A��a�B

�@�F����̒��ԏ�͂قƂ�ǖ��ԏ�ԁB��U���͂�����ėl�q������B

�P�R�F�Q�S�@�F���鋞�����L�����ԏ�@����

�@�����ł��炭�������đ҂��A�����o���Ă���Ԃ����邱�Ƃ��ł����B

�y�F����z�i�Ђ��˂��傤�j

���ݒn�E�E�E���ꌧ�F���s

�z��E�E�E�P�U�Q�Q�N

�ʖ��E�E�E���T��

�@����ܓV��i�P�H��A���{��A�F����A���R��A���]��j�̈�B�F���˂R�T���A���얋�{����喼�M����ɉƂ̋���B���L�����u�Ђ��ɂ��v�ŗL���B

�F����@�V���E��

�F����@���ۖ�E

�@�ꕔ�̘E�͓������w�\�������B

�F����@�V��

�@�m�炸�ɗ������A���N�Œz��S�O�O�N�������B

�@����͊ό��q�ō��G���Ă���A�V������ɓ��邽�߂̍s��͂��Ȃ蒷���Ȃ��Ă����B

�@�s��ɕ���ł������A�l�̒��O�ɊO���l�̒j���Ɠ��{�l�̏����A���̎q���Ǝv���鏬���Ȓj�̎q�̂R�l�g���������A�j�̎q����ϔ�����������Ă��āA�ʂ̊ό��q������߂��قǂ������B

�F����@���L�����u�Ђ��ɂ��v

�@�ʂɖړ��Ă������킯�ł͂Ȃ����A�V��̍L��ɐl�����肪�ł��Ă���A�����Ǝv�����炿�傤�ǂЂ��ɂ��̏o�����Ԃ������B

�@�V��������w��A�V��߂��̔��X�ŊG�t����Ɩ�X�g���b�v���w�����A�L�O���_�����쐻����B

�F����@�V��

�@�V�����ɂ��ĉ����Ă����B

�@����t�߂ŁA�A���t�@�[�h�������̑傫�ȎԂŃo�b�N����̂ɍ����Ă��������h���C�o�[�������̂ŁA�U�����Ă������B

�@�F������̒뉀�u���{���v�͊ς��ɃX���[���Ă��܂������A���̌��{������ς�V����f���炵���Ƃ������Ƃ���Œm�����B�ɍ��E�E�E�Ƃ܂ł͂����Ȃ����A���\�ȃ~�X�B

�P�T�F�R�Q�@�F���鋞�����L�����ԏ�@�߂�

�P�T�F�R�U�@�F���鋞�����L�����ԏ�@�o��

�@�r���A���Ȃ�̏a�Ƀn�}��B

�@���̖ړI�n�͒��l�邾�������A�}篁A�c�ƏI�����Ԃ������Ă����u�C�m���t�B�M���A�~���[�W�A�����ǁ@���V�فv�֍s�����ύX����B

�P�U�F�P�U�@�L�����ԏ�u�^�C���Y���l���ǃX�N�G�A�O�v�@����

�@�k���ŊC�m���t�B�M���A�~���[�W�A�����ǁ@���V�قցB

�y�C�m���t�B�M���A�~���[�W�A�����ǁ@���V�فz�i�����悤�ǂ��ӂ����゠�݂�[�����ނ��납�ׁ@��イ�䂤����j

���ݒn�E�E�E���ꌧ���l�s

�@�t�B�M���A����̘V�܃��[�J�[�u�C�m���v�̃t�B�M���A�����فB

�@�����A�����ɗ���v��͗��ĂĂ��Ȃ��������A���̗��s������ɂ�����w���������s�G���̗��\���ɂ��̃~���[�W�A�����L�����ڂ��Ă��āA���߂Ă��̑��݂�m��A���s�v��ɑg�ݓ��ꂽ�B

�C�m���t�B�M���A�~���[�W�A�����ǁ@���V��

�@�܂����߂Ƀ~���[�W�A���V���b�v�ŃG���@���Q���I���O�b�Y���w���B�����ʼn��̃~���[�W�A���ɓ���B��t�ŃK�`���p�̃��_����Ⴂ�A����ނ�����~���[�W�A�����َҐ�p�K�`���̂����A�G���@���Q���I���̃K�`��������Ċʃo�b�W��Ⴄ�B

�@�~���[�W�A�����͎̂��Ԃ��������T�b�Ɗςđޏo���A�ēx�~���[�W�A���V���b�v�ŃG���@���Q���I���O�b�Y��lj��w���B

�P�U�F�S�W�@�L�����ԏ�u�^�C���Y���l���ǃX�N�G�A�O�v�@�o��

�@���̗��s�̍ŏI�ړI�n�u���l��v�ցB

�P�U�F�T�V�@���l��߂��@���i�ΔȂɈ�U����

�@���炭���͂��Ԃł�����A���ԏ��T���B

�P�V�F�O�U�@���l�s�@�L�������ԏ�@����

�@�����܂ł̑��ړ������P�S�V�O�D�T�L�����[�g���B

�y���l��z�i�Ȃ��͂܂��傤�j

���ݒn�E�E�E���ꌧ���l�s

�z��E�E�E�P�T�V�R�N

�p��E�E�E�P�U�P�T�N�i���ނ̑唼�͕F����z��ɗ��p�j

���݂̖͋[�V��E�E�E�P�X�W�R�N�Č�

�@�H�ďG�g���z�邵����̈�B���݂̖͋[�V��͌��R��╚��������f���ɂ������̂ŁA�s�����l����j�����قƂ��ĉ^�c����Ă���B

�@�L��������V����������`�ŎU��B�L�����C���W�܂��Ă���ꏊ������A���͂ނ悤�ɐl���W�܂��Ă����B

�@���i�ΔȂ͗[�����Y��ŁA�Ƒ��A���J�b�v���œ�����Ă����B

�L�����@���i��

���l��@�͋[�V��

���l��@�͋[�V��E���l����j������

�@���l����j�����قɂ͓��炸�B

�@�����Ɋ┧��������ڗ��R������C�ɂȂ����B���ׂ��Ƃ���A�m�͎��ĂȂ����u���R�v�Ƃ������R������ɂ�����炵���i�ɐ��R�������ł��i�ߘa7�N�V�������j�j

�L�������瓌�̕��Ɍ�����R�i���R�H���ɐ��R�j

�@���ԏ�ɖ߂�ƁA�u�P�E�Q�E�R�E�S�E�A���\�b�N�v��ALSOK��CM�̉̂��̂��Ă��鏗���������B����ALSOK�̎Ԃ��߂��ɂ��������炾�Ǝv�����A�s�v�c�ȕ�������悤�ȖڂŌ��Ă��܂����B

�P�W�F�S�O�@���l�s�@�L�������ԏ�@�o��

�@�悤�₭�A�H�ɏA���B

�@���l�C���^�[�`�F���W��ڎw�����A�r���Łu�ߍ]�����ۂ�v�Ə����ꂽ�傫�ȊŔ��ڂɂ��B

�P�W�F�T�T�@���[�\�����l�R�K���X�@����

�@�������B�܂݂���ݕ����w���B

�P�X�F�O�V�@���[�\�����l�R�K���X�@�o��

�@�������������Ԃ��A��قnj����u�ߍ]�����ۂ�v�̊Ŕ̓X�ɍs�����Ƃɂ���B

�P�X�F�O�X�@�ߍ]�����ۂl�X�@����

�@�ߍ]�����ۂ�A���`�L�q�𒍕��B�ߍ]�����ۂ�͂������肵�Ă��Ĕ����������B

�ߍ]�����ۂ�

�P�X�F�R�W�@�ߍ]�����ۂl�X�@�o��

�P�X�F�S�P�@���l�C���^�[�`�F���W���獂�����H�ɗ���

�Q�O�F�P�P�@�{�V�T�[�r�X�G���A�@����

�@�O�͂��Ȃ�̋����B

�@�K�������u���i�݁v�Ƃ����Ŕ��ڂɓ���A�u��x�H�ׂ����߂��Ȃ��v�Ƃ������蕶��ɐS�䂩��H�ׂĂ݂悤���Ǝv�������A����ꂾ�����B

�@�H��d�݂̏��p�b�N�P�A�F�����فi�c������فj�u����v�U����P�p�b�N���w���B

�@�t�[�h�R�[�g�Ŗ�H�B�u��ˋ����ǂ�v�Ȃ���̂�H�������A�ʂ˂����߂œ����Ȃ߁B����B

�@�ԓ��ʼn����B

�Q�R�F�T�R�@�{�V�T�[�r�X�G���A�@�o��

�@���̓��̋��P

�E�@���y��Ղ͎�t�����Ƀg�C���������̂ŁA�K���g�C���͍ς܂��Ă������Ɓi�l�̓g�C�����ς܂����ɂ�������炸���Ȃ����ɂ��Ȃ������j�B

�E�@���y��Ղ̐Βi�͂��Ȃ�L�c���̂ŁA�݂��o���p�̏�͎肽�����悢�B

�E�@�����Ђ̖����u���ؖ݁v�͔��������B�����݂��Y��ȐF�̐��������Ă��āA�����ڂ��������B

�E�@�F����̒뉀�u���{���v�͓V���]�ތi�F���f���炵���炵���̂ŁA�s���Ă����ׂ��B

�E�@�ߍ]�����ۂ�͓��{�l�D�݂̖��Ŕ����B

�E�@�A���H�ׂ��F�����فu����v�͑�ϔ����B���Œ���w�����l���Ă��������炢�ł���B

���X���Q�T���i���j

�i���̓��͋A�邽�߂����Ɏg���Ă���A�ό��n��_�Е��t�ɂ͗�������Ă��Ȃ����߁A�ʐ^�͂���܂���B�j

�O�O�F�T�V�@�b�ߋ��T�[�r�X�G���A�@����

�@���A�����B

�O�S�F�T�O�@�N��

�O�T�F�O�O�߂��@���ݎn�߂�

�O�T�F�P�T�@�b�ߋ��T�[�r�X�G���A�@�o��

�O�T�F�R�U�@���쌧����

�O�U�F�O�P�@��P�x�T�[�r�X�G���A�@����

�@�t�[�h�R�[�g�Œ��H�B���ϒ�H��H���B�z�b�Ƃ��閡�B�ςȌ䓖�n������������ۂǔ��������B

�O�U�F�R�S�@��P�x�T�[�r�X�G���A�@�o��

�O�V�F�O�R�@���J�C���^�[�`�F���W�ō������H�������

�@����ɂ��A����߂��̋Ζ��������_�ցB

�O�V�F�T�Q�@�Ζ��������_�i���ݎ������펞�Ζ����Ă���ꏊ�ł͂Ȃ����A�����ȉc�Ə����܂Ƃ߂Ă��鋒�_�j�@����

�@���y�Y��u������A�d���ɕK�v�Ȏ��ނ����B

�O�W�F�P�X�@���������_�@�o��

�O�W�F�R�O�@����@����

�@���Ƃ͂Ђ�����x�{�B

�@���̓��̋��P

�E�@�ŏI���͋A�邽�߂Ɏg�����̗͉̂��߂ɑ��߂ɐQ��ő吳���B

�E�@�h���C�u�C����T�[�r�X�G���A�̃t�[�h�R�[�g�ł́A�䓖�n����������Ԃ̒�H�̕������������B

�@�E�E�E�ƁA����Ȋ����ō���̗��s�͖����I���܂����B

�@���ړ������A�P�V�U�X�D�P�L�����[�g���B

�@�Ԃ̔R���A�c��S���̂P�B

�@���W��������@�X�T�i�_�ЂR�S�A���@�U�P�j�B

�@����͂���ETC�̗��p���z�@�Q�W�W�X�X�~�B

�@����̗��s�ŗ\�肵�Ă������s���Ȃ������ꏊ�i�s�R�͂ōs���Ȃ������ꏊ�j

�@�E�@����R�@���V�@�@��̋��`��_�����[�g

�@�E�@�ʒu�_��

�@�E�@�F��{�{��Ё@���Ё@�^�����

�@�E�@�K�m�̑�

�@����̗��s�Ō���̂�Y�ꂽ�ꏊ

�@�E�@����R�@�d�㉾���@����

�@�E�@�O�䎛�@�O��̗��

�@���s���͌���C�������������A��Łu����悩�����v�ƌ�������ꏊ

�@�E�@�F����뉀�@���{��

�@�����炭�A����̐l���ł������܂ł̒������s���v�悷�邱�Ƃ́A���������Ȃ��ł��傤�B

�@8���A���������̔����͎Ԓ����Ƃ����͔̂��[�Ȃ����܂��B�������A�䕗��������������̂͑��Z�B�P�������Ȃ����������Ďʐ^�B�e����Ƃ����͎̂v���Ă���ȏ�ɑ̗͂����Ղ��܂��B

�@���������A�s���������͋l�ߍ��݉߂��܂����B�Q�P���̖������Ȃ�ăM���M���ł������A�Q�S���̊C�m���t�B�M���A�~���[�W�A�������l��Ɠ���ւ��Ȃ���A�E�g�ł����B

�@���l����A4��5���ő��E����R�E�F��O�R�A�ʂ�4��5���œV�����E���i�Ύ��ӂƕ����ė��s���Ă��ǂ����������m��܂���B

�@�܂��A�l���̑傫�ȖڕW�̈�u����R�֍s���v�u�F��O�R�֍s���v�u��b�R�֍s���v������ŃN���A�ł��Ă��܂��܂�������A�B�������ЂƂ����ł��B

�@�������A�����A�l�V�����A����R�A�F��O�R�A��b�R�͂P�O�N��A�Q�O�N��Ƃ��ɂ܂��s�������Ǝv���Ă��܂��B�܂��A�ʒu�_�Ђ͍���s�����Ƃ��ł��Ȃ������̂ŁA�������߂čs�������Ǝv���Ă��܂��B

�@������������A�P�O�N�Ȃ�Č��킸�A���N���ɂǂ�����6�A�x�ʎ���u�ɐ��_�{�A�F��O�R�A����R�̗��v���v�悵�āA�ʒu�_�ЍĎQ�q�A�Ƃ������Ƃ����蓾�܂��B

�@���N�͂܂��P�P���ɐV�����s���T���Ă��܂����A�܂��A�V���́u����I�ɑ��̌̋��A�Ȃ��Ă��邾���v�݂����Ȉ����Ȃ̂Łu���m��ʓy�n�֍s���v�Ƃ����Ӗ��ł̗��s�ɂ̓J�E���g���Ă��܂���B

�@���̗��s��́A�E�E�E�{���̂��Ƃ������Γ��k�i���E�����E����E�R�`�E�o�H�O�R�j�ɍs�������̂ł����A���N����R�N�Ԃ͖k�ɗ��s�ɍs���͔̂��������������Ƃ����N���炵���̂ł���i�V���͖k�����NjA�Ȉ����Ȃ̂Ńm�[�J�E���g�i�j�j�B

�@�ꉞ�A�R�N�ȓ��ɍs���������s����Ƃ��ẮA

�@�@�@�@�@�@�@�R�A�x�Ȃ�Ε��䌧�A���͈��m���i�ǂ���������Q�S�N�ȗ��j

�@�@�@�@�@�@�@�S�A�x�Ȃ�Έɐ��_�{�̂݁i�����Q�W�N�ȗ��j

�@�@�@�@�@�@�@�T�A�x�Ȃ�Ό����_�Ё��o�_��Ё����]��i�����Q�T�N�ȗ��j

�@�R�N�ȏ��Ȃ�A�T�A�x�ȏ�œ��k�i���E�����E����E�R�`�E�o�H�O�R�j

�E�E�E�Ƃ����������ł����ˁB

�@����ƁA����A�v���m�炳�ꂽ���Ƃ�����܂��B

�@�u�s��������������Ȃ�A�̗͂����邤���ɍs���v

�Ƃ������Ƃł��B

�@����A�l�V�����A����R�A�F��ߒq��Ёi�ݓn���A���_�Њ܂ށj�A�������A����A�������A���鎛�i�O�䎛�j�A�F����ł͍L��ȕ~�n������̂ɑ̗͂��g���܂����B

�@�_�q�_�ЁA���y��Ղł́A�}�ȐΒi��ڂ̑O�ɂ��Đ�����]�ɋ߂����̂�����܂����B�P�O�N��ɗ��Ă�����A������������o��̂���߂Ă�����������܂���B

�@�u�N���������v�A�u���Ԃ��ł�����v�ł͊Ԃɍ���Ȃ��A�u�̗͂����邤���Ɂv�Ƃ����̂��l���ɓ���Ȃ��Ă͂����Ȃ��ƁA����̗��s�ł܂��܂��Ǝv���m�炳��܂����B

�@����̗��s�œ������P

�E�@��������ƁA�����Ɏ����z����J���i�Ⴂ�Ɍ���B

�E�@�Ԃňړ�����Ȃ�A�C�ƎP�͗\���������Ă����B

�E�@���̓r�j�[���܂ŊO���i�J�ɔG���ƃ��o���j�B

�E�@�J�����̏[�d�r�̗\���͕K�v�B

�E�@�J�����}���x�X�g�i�܂��̓^�N�e�B�J���x�X�g�j�͗��s�̍ŗǂ̗F�B

�E�@���s�����`�x�[�V�������ێ�����̂͑�ρB4�����炢�܂ł����傤�ǂ����B

�E�@���s��̐_�Е��t�ł͂��肢��������ȁB�u�������ĎQ�q�����Ă����������Ƃ��ł��܂����B���肪�Ƃ��������܂��B�v�ŏ[���B

�E�@�o�����ԁE�������ԂȂǂ��ڍׂɋL�^����͖̂ʓ|�����A�ƂĂ��ǂ��L�^�ɂȂ�B

�E�@���s�̗͑͂̂��邤���ɍs���Ă����B

���@���̃y�[�W�͗ߘa�S�N�P�P���T���ɃA�b�v���܂����B���s����A���ĂP�J�����o���āA����ƍŌ�̃y�[�W���A�b�v���邱�Ƃ��ł��܂������A����̗��s�Ɋւ��Ă̗��s�L�́A�����������獡��܂����Ďʐ^�𑝂₵���肷��\��������܂��̂Ō䏳�m���������B