照葉樹林

暖温帯性常緑広葉樹林。葉の厚い常緑広葉樹を主体とし、その葉が陽光を映して光って見えることからこう呼ばれる。千葉県を含めた南関東地域以南の暖地における極相的植性であるが、県内に存在しているこの種の樹林はほとんどが二次的遷移の終末段階にあるもので、原生的な照葉樹林は市原市南部の大福山近辺を除きほとんど残っていないと考えられている。

高木層には隣接する個体とモザイク状にかみあわさって枝を広げる樹種が多いため、発達した樹林内は非常に薄暗い。気温は四季を通じて変化が少なく、風もあまり吹き込まない。空中湿度は高く、気候は安定している。地上には落葉が厚く積もって柔らかく、水分を非常に多く含んだ腐植土層はきわめてよく発達する。これは、主要樹種がクチクラ層の発達した堅い葉をもつために落葉の分解速度が遅いことと、土壌微生物にとって非常に好適な環境であることに起因する。

|

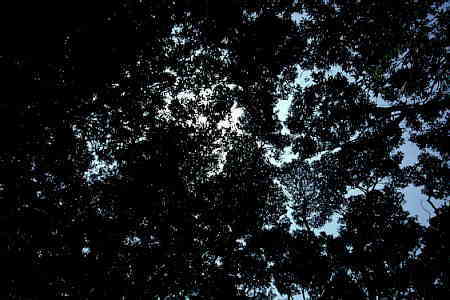

| 原生的な照葉樹林 |

| 市原市石塚(大福山自然林) |

|

|

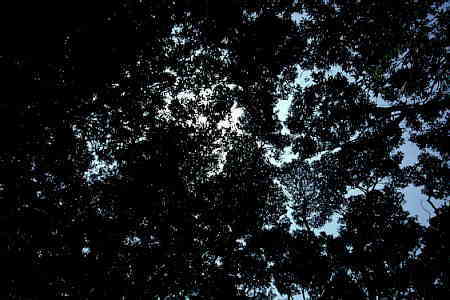

| 林冠 |

|

| 市原市石塚(大福山自然林) |

|

高木層:

スダジイ(ブナ科)やタブノキ(クスノキ科)などが優占するが、内陸ではスダジイ、沿岸地ではタブノキの比率が高い。ときおりアカガシやシラカシ、アラカシ、イチイガシ(ブナ科)、カゴノキ(クスノキ科)、ムクロジ(ムクロジ科)、クロバイ(ハイノキ科)などが混生する。遷移後半の樹林では混生種の比率が高く、このほかにイロハモミジ(カエデ科)やヤマザクラ(バラ科)などの落葉樹が混じることも多い。南部ではこれらに加え、海岸近くではトベラ(トベラ科)、 内陸ではヤマモモ(ヤマモモ科)が多く成育し、カラスザンショウ(ミカン科)、バリバリノキ(クスノキ科)、ユズリハ(トウダイグサ科)が見られる。そしてこれらの樹木にテイカカズラ(キョウチクトウ科)、キヅタ(ウコギ科)、南部ではフウトウカズラ(コショウ科)やイタビカズラ類(クワ科)がしばしば絡みつく。

亜高木層:

成長速度は遅くてもわずかな日照でも生育できる樹種が多い。シロダモ、イヌガシ(クスノキ科)、ヤツデ(ウコギ科)、アオキ(ミズキ科)に加え、タブノキ、スダジイや 斜面部などを中心に常緑カシ類などの青年木が多く見られる。他にはヒイラギ、ネズミモチ(モクセイ科)、ツゲ(トウダイグサ科)なども生育する。県南部ではヤブツバキ(ツバキ科)やカクレミノ(ウコギ科)が多く、シキミ(モクレン科)、ミミズバイ(ハイノキ科)なども

みられる。遷移後半の樹林ではこのほかにマメザクラ(バラ科)やイヌガヤ(イヌガヤ科)、アワブキ(アワブキ科)、ヤブツバキ(ツバキ科)、サンゴジュ(スイカズラ科)などが混生するが、日照が弱いので密度は薄く、貧弱な個体が多い。

低木層:

ヤツデ(ウコギ科)、アオキ(ミズキ科)、ヤブコウジ、イズセンリョウ、マンリョウ(ヤブコウジ科)、ヒサカキ(ツバキ科)、サワフタギ(ハイノキ科)などが見られるが、密度は薄い。これらに加え、南部ではナツグミ(グミ科)、イヌビワ(クワ科)、ミヤマシキミ(ミカン科)、サカキ(ツバキ科)、ナンテン(メギ科)などがやや多く見られるほか、クチナシ(アカネ科)なども少数ながら自生する。

草本層:

ホソバカナワラビやウラジロ、ゼンマイなどのシダ類が多く生育するほか、ナルコユリ、ホウチャクソウ、ジャノヒゲ、ヤブラン(ユリ科)、ハナミョウガ(ショウガ科)、モミジガサ(キク科)、オオチドメ(セリ科)、ヤブミョウガ(ツユクサ科)が生育する。県南部では、ツワブキ(キク科)、キミズ(イラクサ科)、カンアオイやウマノスズクサ(ウマノスズクサ科)、キチジョウソウ、オオバギボウシ(ユリ科)が多く、カモメヅル(ガガイモ科)、シロジュズスゲ、カンスゲ(カヤツリグサ科)、チヂミザサ(イネ科)、ヒメミヤマウズラ、セッコク、ツチアケビ、ナツエビネ(ラン科)なども見られる。

林冠:

タブノキやカゴノキなどのクスノキ科を食樹とするアオスジアゲハ(アゲハチョウ科)がよく舞う。スダジイの花期には、ルリシジミやトラフシジミ(シジミチョウ科)、コアオハナムグリやクロハナムグリ、ヒラタハナムグリ、オオトラフコガネ(コガネムシ科)、ハナカミキリ類やトラカミキリ類、ミドリカミキリ(カミキリムシ科)、ハナノミ類(ハナノミ科)、ハナアブ類(ハナアブ科)、クロマルハナバチやトラマルハナバチ、ミツバチ(ハナバチ科)、アシナガバチ類やクロスズメバチ、キイロスズメバチ(スズメバチ科)など、花蜜や花粉を求めて多くの昆虫が集まる。花が終わると未熟な果実に産卵するシイシギゾウムシ(ゾウムシ科)や、タブノキの新芽を後食するホシベニカミキリ(カミキリムシ科)なども見られるようになる。

林内:

日中に蝶道を作って飛ぶモンキアゲハやクロアゲハ、カラスアゲハ(アゲハチョウ科)の♂のほか、県南部のイチイガシやウラジロガシが生育する場所ではルーミスシジミ(シジミチョウ科)、遷移後半のアカガシやシラカシ、アラカシの混交する場所ではムラサキシジミ(シジミチョウ科)が見られる。下草にウマノスズクサの生育する場所ではジャコウアゲハ(アゲハチョウ科)が緩やかに飛ぶ。また早朝や夕方にヤブカ(カ科)やユスリカ類(ユスリカ科)、ハマキガ類(ハマキガ科)などを食べるオオアオイトトンボ(アオイトトンボ科)、ミルンヤンマ、コシボソヤンマ、ヤブヤンマ、カトリヤンマ(ヤンマ科)、マユタテアカネ、リスアカネ(トンボ科)なども多いが、いずれも栄養飛翔中であり、成熟すると水辺に戻る。このほか晩春から初夏にはヒメハルゼミ(セミ科)、夏にはニイニイゼミ、アブラゼミ、ツクツクボウシ、ミンミンゼミ(セミ科)などがよく鳴く。

樹上:

特に薄暗い場所ではクロコノマチョウやヒメジャノメ、コジャノメ、ヤマキマダラヒカゲなどが緩やかに飛び、スジクワガタやコクワガタ、ミヤマクワガタ(クワガタムシ科)、カナブン、アカマダラコガネ(コガネムシ科)、オオスズメバチ(スズメバチ科)やウシアブ(ウシアブ科)などと共に樹液にも集まる。日陰のシイ・カシの葉にはウドンコ病菌を食べるキイロテントウやシロホシテントウ(テントウムシ科)、若葉や当年枝にはこれにつくクリオオアブラムシ(アブラムシ科)を食べるナミテントウ、オオテントウ(テントウムシ科)、樹幹にはハラビロカマキリ(カマキリ科)などの捕食性昆虫が見られる。

林床:

倒木や朽木には食植性のキマワリやシワナガキマワリ(ゴミムシダマシ科)、クチキムシ(クチキムシ科)、捕食性のヒラタムシ類(ヒラタムシ科)のほか、ムネアカオオアリ、クロオオアリ、アミメアリ(アリ科)が巣をつくる。梅雨時以降に出始めるキノコにはキノコムシ類(キノコムシ科)などが群がり、落ち葉の下などにはアオオサムシやアカオサムシ、アワカヅサオサムシ、オオオサムシ、ヒメマイマイカブリ(オサムシ科)、多くのゴミムシ類(ゴミムシ科)、ヒナカマキリ(カマキリ科)、ヨコヅナツチカメムシ(ツチカメムシ科)などが棲息する。また、下草上には捕食性のアカサシガメやシマサシガメ(サシガメ科)、キュウシュウクチブトカメムシ(カメムシ科)がいる。前者は各地に普通だが、後者は局地的で極めて稀な種である。

|

すみか |

樹林 |

里 山 |

植林地 |

竹 林 |

社寺林 |

砂防林 |

風衝林 |

漁業林 |