| かいもん4号のホームページ GALLERY ホームグラウンド〜金光臨 | ||

| →TOP PAGEへはここから← |

本コーナーは旧「ホームグラウンド」を3つに分離しました。 また、金光臨専用列車だけでなく、一緒に撮った通常の定期列車や金光駅界隈の様子も一部含みます。

尚、 「ホームグラウンド〜新幹線」 「ホームグラウンド〜山陽本線一般」 もあわせてご覧ください。

>>>写真をクリックしてください。>>大きな写真へ

↓ ↓ ↓ 最新の追加 ↓ ↓ ↓

2020年12月19日 2020年11月 に 一部追加

2020年1月11日 2020年1月 を 新規追加

2020年1月4日 2019年11月 に 一部追加

2020年1月2日 2019年10月 に 一部追加

2019年11月23日 2019年8月 に 一部追加

2019年8月10日 2019年7月 に一部追加。

2019年7月6日 2019年4月 に一部追加。

↑ ↑ ↑ 最新の追加 ↑ ↑ ↑

<INDEX> 新しい順 年代別にページを分離しました。(2019年5月25日)

2018年 〜 最新 へは⇒ ここから

2020年11月 2020年1月

2019年11月 2019年10月 2019年8月 2019年7月 2019年4月

2018年12月 2018年11月 2018年10月 2018年4月

2011年 〜 2017年へは⇒ ここから

2017年10月 2017年4月

2013年10月 2012年10月 2012年4月 2011年3月

2008年 〜 2010年へは⇒ ここから

2010年10月 2010年6月 2010年4月 2010年3月 2010年2月

2009年11月 2009年10月 2009年6月 2009年4月

2008年12月 2008年6月 2008年4月 2008年1月

2001年 〜 2007年へは⇒ ここから

2007年10月 2007年6月 2007年4月 2007年1月

2006年12月 2006年10月 2006年4月 2005年10月 2005年4月

2004年10月 2004年6月 2003年10月

1983年 〜 2000年へは⇒ ここから

1984年4月 1983年10月 1980年10月

本コーナーの掲載順写真サムネイルのみ表示は ⇒ こちらから

本コーナーの車両別サムネイルのみ表示は ⇒ こちらから ⇒ 現在工事中です。

********** <2018年 〜 最新> のページ**********

2020年11月

南口。

2020年11月 2020年11月21日追加

南口。

2020年11月 2020年11月21日追加

工事中だった金光駅南口新設整備工事、2020年9月に完成しました。 本来なら10月初めの金光教秋季大祭にあわせた本格運用開始。 だったのですが、コロナの影響で金光臨と団体客は無し、です。

駅名。

2020年11月 2020年11月28日追加

駅名。

2020年11月 2020年11月28日追加

と言うことで、1月半ばかり経過して訪問しました。

新しい「金光駅」の文字、出来たばかりで鮮やかです。

西から。

2020年11月 2020年11月28日追加

西から。

2020年11月 2020年11月28日追加

多くの人が利用するのは駅東側の入口ですが、午後に訪れたので、まずは順光となる西側から。 計画では幅が狭いなと思っていたのですが、意外と余裕っぽいレイアウトです。

駐輪場。

2020年11月 2020年11月28日追加

駐輪場。

2020年11月 2020年11月28日追加

一番西端にある駐輪場。 建設中は「何の建物だろ?」と思っていたのですが、出来上がってみると駐輪場の事務所でした。

バイクと自転車、分けられています。 が、整列駐車、大丈夫かな?

西の端。

2020年11月 2020年11月28日追加

西の端。

2020年11月 2020年11月28日追加

工事部分はここまで。 ここから先は従来の姿の里見川堤が続きます。

但し川側の手摺り柵はずっと先まで交換されていました。

境界。

2020年11月 2020年11月28日追加

境界。

2020年11月 2020年11月28日追加

工事区間と在来区間の境界です。

自転車置き場は(バイク置き場も)屋根無しの駐輪スペースだけでした。

料金表。

2020年11月 2020年12月5日追加

料金表。

2020年11月 2020年12月5日追加

料金はこんな感じです。 最近利用したことが無いので安いのか高いのかわかりませんが、屋根なしだとこんなものでしょうか。

定期列車。

2020年11月 2020年12月5日追加

定期列車。

2020年11月 2020年12月5日追加

金光臨は(当分?)やって来ないのですが、下り定期列車でこんなのが来ました。

全国で稀少の湘南色115系。 古参の300番台3両編成がまだまだ現役です。

ロータリー。

2020年11月 2020年12月5日追加

ロータリー。

2020年11月 2020年12月5日追加

車が入れるようになった南口。 普通車サイズなら余裕のレイアウトです。

が、本日は土曜日で昼間なら送迎待ちも無し。 混雑してきたら、どうなるか?

長い屋根。

2020年11月 2020年12月5日追加

長い屋根。

2020年11月 2020年12月5日追加

一般送迎車、タクシー、コミュニティバスのスペースが準備され、端まできちんと長い屋根が設けられています。 途中で屋根がおしまいになる例が多いのですが、この点はよく考慮されていました。

改札付近。

2020年11月 2020年12月5日追加

改札付近。

2020年11月 2020年12月5日追加

駅内部はこんな感じ。 自動改札と券売機、精算機が並んだだけの、こじんまりとした設備です。

通常時は係員は配置されないようです。

跨線橋。

2020年11月 2020年12月12日追加

跨線橋。

2020年11月 2020年12月12日追加

改札から跨線橋へ。 駅舎が里見川堤の高さのため、そのままフラットで跨線橋に進めます。

里見川南からのお客には便利になった配置です。

自動改札機、常用1台で大丈夫でしょうか?

団体客対応。

2020年11月 2020年12月12日追加

団体客対応。

2020年11月 2020年12月12日追加

ところで南口は、「金光臨の団体客」に対応しなければなりません。

通常は施錠されていますが、自動改札の向こう側、金属柵の中央部分が観音開きに開く構造でした。

吹き抜け明かり窓で、明るい構内です。

トイレ。

2020年11月 2020年12月12日追加

トイレ。

2020年11月 2020年12月12日追加

改札前から東側入口を眺めたところ。 この南口、トイレがありません。 改札内にはありますが、北側1番ホームの端にあるため、ちょっと不便。

しかし里見川堤公園のトイレへの誘導案内がありました。

西側。

2020年11月 2020年12月12日追加

西側。

2020年11月 2020年12月12日追加

駅舎の構造物自体はさほど大きくないのですが。 タクシー・バス乗り場がある西側はこんな感じで、開放感のある大屋根が一体となっています。

大祭時には何かに使用されるのでしょうか。

バス乗り場。

2020年11月 2020年12月12日追加

バス乗り場。

2020年11月 2020年12月12日追加

バス乗り場も新設されました。 かつては北口に両備・国鉄・井笠の3社が入っていた路線バスも現在は乗り入れなし。

代わって近年運行されているコミュニティバスが、開業に合わせて南口に乗り入れです。

バス。

2020年11月 2020年11月21日追加

バス。

2020年11月 2020年11月21日追加

路面に書かれた「バス」の文字。 まだ真新しく書きたて感が溢れています。

開業1か月半でこれですから、残念ながらそれほどの運行本数ではありません。

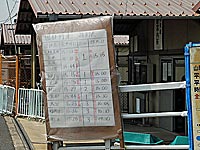

時刻表。

2020年11月 2020年11月21日追加

時刻表。

2020年11月 2020年11月21日追加

浅口ふれあいバスの時刻表。 文字はびっしりですが、複雑な路線の全停留所の時刻を示しているためで、本数は多くありません。 なおかつ毎日運行でもない。

コミュニティバスの難しさと工夫が詰まっています。

駐車スペース。

2020年11月 2020年11月21日追加

駐車スペース。

2020年11月 2020年11月21日追加

で、駐車スペースはこんな感じ。 土曜の昼間は、南口にはタクシーは居ませんでした。 (この時刻、北口には3台。)

やはり、夕刻から夜の一般送迎スペースが気になります。

バリアフリー?

2020年11月 2020年11月21日追加

バリアフリー?

2020年11月 2020年11月21日追加

よく工夫された構内で一番の失敗、というか悪しき妥協と思えるのがこの階段。 左側の歩行者用跨線橋・新小田橋のアプローチのためとは言え、南側から来る人にとってはこんなところにバリアフリーでないアップダウンと階段が出来てしまいました。 スロープつければ良いってもんじゃありません。 もうちょっと何とかならなかったものか。

アップダウン。

2020年11月 2020年11月21日追加

アップダウン。

2020年11月 2020年11月21日追加

里見川に架かる小田橋から。 歩道の勾配と周囲のレイアウト、こんな感じです。 レイアウト上ギリギリではありますが、市の事業なのですから、小田橋北詰西側(写真左端部)を部分拡張するとか無かったか。

いずれにしても金光臨が復活した時に、高齢者が多い団体客渋滞ネックにならなければいですが。

2020年1月

駅舎建設中。

2020年1月 2020年1月11日追加

駅舎建設中。

2020年1月 2020年1月11日追加

2020年1月元旦の金光駅風景です。

南口の駅舎建物が姿を現しました。

一番上部が何だか面白そう。

跨線橋付近。

2020年1月 2020年1月11日追加

跨線橋付近。

2020年1月 2020年1月11日追加

駅小田橋の3番線上から眺めると。

新築の駅舎と、割と新しい3番ホームのエレベータと、古い跨線橋。

何だかちぐはぐな組み合わせが面白いです。

駅舎。

2020年1月 2020年1月11日追加

駅舎。

2020年1月 2020年1月11日追加

11月はこの金属柵ばかりが目立っていましたが、建物が立ち上がるとそれらしい姿になって来ました。

早朝ですので自分の影が映り込んでしまっています。

木造建築。

2020年1月 2020年1月11日追加

木造建築。

2020年1月 2020年1月11日追加

工事車両出入り口から中をのぞかせて頂くと。(入ってはいません。)

こんな感じの本格的な木造建築でした。

何でしょ?

2020年1月 2020年1月11日追加

何でしょ?

2020年1月 2020年1月11日追加

こちらは西の端に建設中の小さな建物。 何でしょう。 完成予想図にはありますが、用途がわかりません。

トイレかと思ったのですが、それにしては小さすぎるし・・・。

本日お休み。

2020年1月 2020年1月11日追加

本日お休み。

2020年1月 2020年1月11日追加

で、里見川築堤から見ると、こんな感じの進捗状態でした。

本日は元旦ですので、もちろん工事はお休みです。

2019年11月 ※下の方に 一部追加 します。

11月風景。

2019年11月 2020年1月3日追加

11月風景。

2019年11月 2020年1月3日追加

2019年11月の金光駅です。 駅小田橋北側から南口を眺めると。 10月はきれいな更地に仮設の通路だけという広々とした眺めでしたが、再び工事柵が設置されました。

駅小田橋。

2019年11月 2020年1月3日追加

駅小田橋。

2019年11月 2020年1月3日追加

駅小田橋の北側から南側を眺めると。 以前の金網柵より頑丈そうな金属柵が張り出しており、この橋も行き止まりのような印象です。 (ちゃんと渡れます。)

南詰め。

2019年11月 2020年1月3日追加

南詰め。

2019年11月 2020年1月3日追加

駅小田橋の南詰。 今後は用地全体、道路境界までの工事が本格化するためか、これまでより張り出した柵。 通路もかなり狭くなりました。

完成予想。

2019年11月 2020年1月3日追加

完成予想。

2019年11月 2020年1月3日追加

イラストによると、2020年秋に完成。 ということは10月初めの秋の大祭の使用を見込んだスケジュールのようです。 春の大祭はどうなる?

小田橋から。

2019年11月 2020年1月3日追加

小田橋から。

2019年11月 2020年1月3日追加

里見川に架かる小田橋から眺めると、こんな感じです。

金網柵と違い頑丈な柵のため、一部を除き中がよく見えません。

工事中。

2019年11月 2020年1月3日追加

工事中。

2019年11月 2020年1月3日追加

この日は祝日でしたが土曜日のためか、工事作業はおこなわれていました。

工事出入り口の可動柵は透かしですが、閉じていては写真を撮るには不向きです。

築堤。

2019年11月 2020年1月3日追加

築堤。

2019年11月 2020年1月3日追加

で、里見川の築堤。 ずらりと並んだ柵がこんな感じで圧倒感があり、10月の大祭時の開放的な感じとは大違いです。

最西端。

2019年11月 2020年1月3日追加

最西端。

2019年11月 2020年1月3日追加

一番西の道路に面していない部分だけは柵が無く、ロープを張られただけの状態でした。

この部分の進捗は10月初めと大差な無い感じです。

駅舎部分。

2019年11月 2020年1月3日追加

駅舎部分。

2019年11月 2020年1月3日追加

で、肝心の駅舎部分。 ちょうど基礎のコンクリート打ちが終わったところのようです。 これではいくら仮設でも跨線橋は使えないでしょうから、本日の団体客は北口利用も止むを得ません。

跨線橋南側。

2019年11月 2020年1月4日追加

跨線橋南側。

2019年11月 2020年1月4日追加

金光駅東跨線橋の南端。 これまで土盛りされても「宙吊り」感があったのですが、これでようやく繋がった感じになりました。 とは言えお客が通行できる状態ではありません。

跨線橋。

2019年11月 2020年1月4日追加

跨線橋。

2019年11月 2020年1月4日追加

こんな感じで支え部分が繋がるので、コンクリート壁と跨線橋の間にわずかの隙間があったわけです。

それにしても古いものの再利用、と言う感じ。 ま、今回は工事主体がJRではなく浅口市ですからJRの部分はいじらない、ということdしょう。。

金光臨。

2019年11月 2020年1月4日追加

金光臨。

2019年11月 2020年1月4日追加

さて、本日の金光臨は大阪からやって来るこの1本だけです。 10月の大祭時同様、この場所から眺めることにします。 桜の葉、10月と異なり皆散ってしまいました。

117系。

2019年11月 2020年1月4日追加

117系。

2019年11月 2020年1月4日追加

やって来たのはいつもの117系編成です。

この色。 写真にすると目視の感じとどうも印象が異なり、レタッチソフトでいくらいじってもイメージ通りになりません。

団体客。

2019年11月 2020年1月4日追加

団体客。

2019年11月 2020年1月4日追加

さて、団体客の到着です。 2番ホームへの到着ですが、南口は運用されていませんから必然的に北口利用。 ということで、ホーム階段と駅小田橋スロープを、2度登らなければなりません。 ご高齢の方の割合が高いため、大変そうです。

117系。

2019年11月 2020年1月4日追加

117系。

2019年11月 2020年1月4日追加

列車の方は、参拝客が戻って来るまで2番線でそのまま待機。 おおよそ4時間ばかりの昼寝です。

もっとも折返しのための車内清掃が入りますので、係員は動き回っています。

ホーム。

2019年11月 2020年1月4日追加

ホーム。

2019年11月 2020年1月4日追加

いつもやって来る同じ編成ですので、改めてホームで眺めるなんてことはしませんが、折角ですから堤の上から。

編成途中にはスマートな100番台も2両入っています。

西跨線橋と。

2019年11月 2020年1月4日追加

西跨線橋と。

2019年11月 2020年1月4日追加

こちらは西跨線橋。 折角ここまでが工事用地なのですから、こちらも延長すれば便利とは思うのですが。 そうなるとJR敷地内も工事が必要になるし、南口駅の構造も大掛かりになる。 ちょっと残念ではあります。

喫煙コーナー。

2019年11月 2020年1月4日追加

喫煙コーナー。

2019年11月 2020年1月4日追加

こちらは編成西の端。

ホームの喫煙コーナー、今では通常の編成の列車が停止しないホームの端に追いやられています。 ま、あるだけマシ?

貨物列車通過。

2019年11月 2020年1月4日追加

貨物列車通過。

2019年11月 2020年1月4日追加

何だか最近は「金光臨」と言うよりは「金光駅工事」のコーナーになってしまった感はありますが。 多少は列車の写真も。 と言うことで、1番線を貨物列車が通過します。 機関車はゴールドラインの300番台でした。

駅小田橋。

2019年11月 2020年1月4日追加

駅小田橋。

2019年11月 2020年1月4日追加

金光駅東跨線橋に隣接し、山陽本線をまたぐ自由通路の「駅小田橋」です。

ちなみに読み方は「えきおだばし」ではなく、「えきこだばし」です。 つい最近まで知りませんでした。 何しろこのあたりをよく通った中学高校時代には、この橋はありませんでしたから。 しかし里見川に架かる小田橋(こだばし)は当時からあったか?

2019年10月 ※下の方に 一部追加 します。

上下交換。

2019年10月 2019年11月30日追加

上下交換。

2019年10月 2019年11月30日追加

2019年10月の金光教本部大祭の日です。 金光臨の目にまずは小手調べ。 上りの普通列車と下り貨物の交換です。

金光駅3番ホームから下り方を撮影するのは久しぶり?

南口。

2019年10月 2019年11月30日追加

南口。

2019年10月 2019年11月30日追加

南口。 土盛り工事がほぼ終わりました。

このページのタイトルは「金光臨」なのですが、最近は駅工事の関係で写真は「金光駅雑多」の方が多めです。

ホーム風景。

2019年10月 2019年11月30日追加

ホーム風景。

2019年10月 2019年11月30日追加

土留めのコンクリート壁と盛土がほぼ完成した南口。 工事もちょっと一服と言った感じです。

本日は日曜日で工事が無い関係もありますが、秋季大祭に合わせた進捗とも言えます。

貨物列車。

2019年10月 2019年11月30日追加

貨物列車。

2019年10月 2019年11月30日追加

3番線を列車通過です。 写真撮影を構えていなかったのですが、やって来たのがEF66の100番台。 といういことで急遽撮影。

原形と100番台で製造時期が全く異なるEF66ですが、100番台も沢山造られていたんですね。

上り接近。

2019年10月 2019年11月30日追加

上り接近。

2019年10月 2019年11月30日追加

正面は丸くなり原形と大分印象の異なるEF66-100ですが、こうして見るとサイドは66そのものです。

列車は福山通運の専用列車。 反対からやって来たのは、本日の金光臨です。

金光臨1本目。

2019年10月 2019年12月7日追加

金光臨1本目。

2019年10月 2019年12月7日追加

貨物列車とすれ違いでやって来たのは、本日の金光臨1本目。 福山からの115系7両編成です。

残念ながら行き先や列車表示は無し。

1番線。

2019年10月 2019年12月7日追加

1番線。

2019年10月 2019年12月7日追加

上り本線の1番線に到着です。

ドアの多い115系とは言え、さっさと下車させて発車させなければなりません。 ホームの案内も「ご乗車お疲れ様」とともに「間もなく発車」で急き立てます。

南口。

2019年10月 2019年12月7日追加

南口。

2019年10月 2019年12月7日追加

さて、秋の大祭の本日(10月6日)。 約1年間工事で閉鎖されていた南口ですが、「仮設」ながら本日は乗客を通しています。 4月の大祭では使用は無理でしたが、さすがになければ不便です。

南口へ。

2019年10月 2019年12月7日追加

南口へ。

2019年10月 2019年12月7日追加

東跨線橋の1番線側から見るとこんな感じ。

以前と違い仮設部分が屋根なしなので、明るく開放的な感じです。

仮設通路。

2019年10月 2019年12月29日追加

仮設通路。

2019年10月 2019年12月29日追加

本日解放された南口。 あくまで仮設なので、盛り土の上にアスファルト舗装、金網の柵で仕切っただけの作りです。

それだけでは余りに無機質なので、ちょっぴり装飾も。

南口。

2019年10月 2019年12月29日追加

南口。

2019年10月 2019年12月29日追加

出口側から眺めるとこんな感じ。 両側はまだ土盛りしただけの何もない更地で、仮設感にあふれています。

仮設ながらケラバに装飾的破風板が取り付けられているのがご愛嬌。

駅小田橋。

2019年10月 2019年12月29日追加

駅小田橋。

2019年10月 2019年12月29日追加

本日は仮設で運用されている南口ですが、1番線に到着したお客は、北側の臨時改札から駅小田橋に誘導しているようです。

上りのお客でこちらの南口を通る人は、全体から見れば僅かです。

下りのお客。

2019年10月 2019年12月29日追加

下りのお客。

2019年10月 2019年12月29日追加

下り列車で3番線に到着した多数のお客。 こちらはホームアナウンスで東跨線橋から南口に出るよう誘導されています。

この列車は定期列車ですが、下車客は多数でした。

SETOUCHI TRAIN。

2019年10月 2019年12月30日追加

SETOUCHI TRAIN。

2019年10月 2019年12月30日追加

次の金光臨です。 下り、新幹線接続のショートリリーフ役としてやって来た本日の編成は、前3両が「SETOUCHI TRAIN」ラッピング車でした。

3番線へ。

2019年10月 2019年12月30日追加

3番線へ。

2019年10月 2019年12月30日追加

この列車。 このところ2番線に入るのが通例でしたが、本日は3番線の下り本線に進入です。

いつも通り2番線かと思って構えていたので、ちょっと意外。

回送発車。

2019年10月 2019年12月30日追加

回送発車。

2019年10月 2019年12月30日追加

本日は下り本線に到着ですので、乗客を降ろすとすぐに、団体臨時列車らしからぬほど慌ただしく発車です。 列車が遠ざかる中で、ホームはまだ団体客多数です。

定期列車。

2019年10月 2019年12月30日追加

定期列車。

2019年10月 2019年12月30日追加

続行状態でやって来たのは、定期列車の117系。 先行の臨時に乗りきれなかったお客(定員の問題と言うより、むしろ新幹線からの乗り換え時間の問題)も多数乗車しています。

下車中。

2019年10月 2019年12月30日追加

下車中。

2019年10月 2019年12月30日追加

と言うことで、この列車からも下車客多数。 ところが2ドアの117系ですから、先行の臨時115系より下車に時間が掛かると見え、なかなか発車できません。

上り定期列車。

2019年10月 2019年12月30日追加

上り定期列車。

2019年10月 2019年12月30日追加

上りの普通列車(定期)が1番ホームに到着です。 この列車からも多数の下車客です。 団体のお客も見られますが、1番ホームに到着したお客は、南出口ではなく基本北側の臨時改札から駅小田橋に誘導しているようです。

駅小田橋。

2019年10月 2019年12月30日追加

駅小田橋。

2019年10月 2019年12月30日追加

かような状態ですので、仮設の南臨時改札出口があっても、こちら側の駅小田橋を経由するお客も多数です。

南口駅舎が完成した後の運用が気になります。

ボア。

2019年10月 2019年12月31日追加

ボア。

2019年10月 2019年12月31日追加

本日の本題ではないのですが、日曜日なのでちょうど良い時間に「ボア」がやって来ます。

本日は1番ホームからの観察。 金光教の大祭とは無関係とばかりに、2両編成があっという間に通過してしまいます。

東跨線橋。

2019年10月 2019年12月31日追加

東跨線橋。

2019年10月 2019年12月31日追加

本日久々に南口まで解放された、金光駅の東跨線橋です。

明るい跨線橋なのですが、少々狭いのが難点。

南口。

2019年10月 2019年12月31日追加

南口。

2019年10月 2019年12月31日追加

上の写真とダブっていますが、もう一度改札内から南口にやって来ました。 本日改札業務を行っているのはこの写真の背中側ですから、ここはまだ「改札内」です。

南口予定地。

2019年10月 2019年12月31日追加

南口予定地。

2019年10月 2019年12月31日追加

上の写真の位置、つまり仮設の通路から西側を眺めると。

駅舎及びロータリーの予定地はこんな感じで、土盛りまで終わりました。 こうして見ると広い感じです。

仮設通路。

2019年10月 2019年12月31日追加

仮設通路。

2019年10月 2019年12月31日追加

一度「正規の改札口」から外に出て、南側に回ることにします。 駅小田橋の北端から眺めると、こんな感じで仮設通路と休憩所が設けられています。 2・3番ホームからだとやはり楽そうです。

休憩所。

2019年10月 2019年12月31日追加

休憩所。

2019年10月 2019年12月31日追加

何もかも仮設状態ではありますが、休憩所も設けられ賑わいのある南口です。 もっとも到着時間の真っ最中ですから、休憩所を利用する人はこの時間にはいません。 本日のようにいいお天気だと、仮設ながら開放的ないい雰囲気です。

ロータリー用地。

2019年10月 2020年1月2日追加

ロータリー用地。

2019年10月 2020年1月2日追加

工事用に設けられていた柵がみな撤去され、本日はロープだけの広々としたロータリー用地です。 実はこの後数日して再び別の柵が設置されたのですが、一旦撤去したのは盛土のつき固めの都合でしょうか。

西から。

2019年10月 2020年1月2日追加

西から。

2019年10月 2020年1月2日追加

南口整備の一番西端付近からの眺めです。

桜の木が無くなった代わりに土盛りスペースの出現、ということで妙に広々とした感じがします。

西端。

2019年10月 2020年1月2日追加

西端。

2019年10月 2020年1月2日追加

整備用地の一番西側。 これで側壁も土盛りも完成です。

と言うことで手前のホームは残されたまま。

全容。

2019年10月 2020年1月2日追加

全容。

2019年10月 2020年1月2日追加

工事区域の全容(西側から)です。 こうして見ると広そうですが、ここに駅舎が出来てロータリー。 となると、現在の里見川築堤道路を含めても、あまり大きな車が回転できるだけのスペースはありそうにありません。

仮設南口。

2019年10月 2020年1月2日追加

仮設南口。

2019年10月 2020年1月2日追加

仮設の南口。 連絡通路はいかにも「仮設」と言わんばかりの盛り土です。 流石に「上面板張り」ではなく一応簡易アスファルト舗装はされていますが、本日の大祭が終わったらすぐに撤去、前提の造りです。

時刻表。

2019年10月 2020年1月2日追加

時刻表。

2019年10月 2020年1月2日追加

本日の臨時団体列車はこんな感じ(発車時刻のみ)。 金光駅まで通しで長距離の団臨は阿倍野教会の117系1本のみです。 昔は遠距離からは皆前泊のスケジュールで、大祭など関連の時だけ営業の大部屋の旅館が賑わっていたのですが。

金光臨。

2019年10月 2020年1月2日追加

金光臨。

2019年10月 2020年1月2日追加

で、その1本だけの長距離金光臨117系ですが、本日はこの位置から迎えることにします。

写真映えする場所じゃありませんが、本日の目的は「南口の運用観察」と言うことで。

117系。

2019年10月 2020年1月2日追加

117系。

2019年10月 2020年1月2日追加

で、やって来たのは京都の117系8連。 最近金光駅にやって来るのはこればかりです。

定員面では6両編成でも大丈夫なのでしょうが、何しろ団体用にトイレスペースが多いので、長距離団体用には色々使い勝手がよいのでしょう。

団体客。

2019年10月 2020年1月2日追加

団体客。

2019年10月 2020年1月2日追加

大阪からの御一行様到着は、もちろん仮設の南口からです。 が、ただでさえ広くない通路なのに、この場所(柵の内側)で「新しくなってる」とスマホを掲げる人多数で、列は遅々として進んでいません。

小田橋。

2019年10月 2020年1月2日追加

小田橋。

2019年10月 2020年1月2日追加

で、小田橋の南側から眺めると、動線はこういうことになるわけです。

上り1番線到着の際は北口臨時改札から駅小田橋側に誘導されていた団体客ですが、このタイミングでは駅小田橋使用は皆無です。

臨時改札。

2019年10月 2020年1月2日追加

臨時改札。

2019年10月 2020年1月2日追加

南口の臨時改札の場所は、ここ一番南側の里見川築堤部分です。 主に団体客向けではあるのですが、一般の切符利用の人もあると見え、ちゃんとハンディの精算機と現金も準備され、屋外にテーブルだけの改札業務でした。 さすがにカードには対応出来なかったようですが。

人の列。

2019年10月 2020年1月2日追加

人の列。

2019年10月 2020年1月2日追加

と言う感じで写真を撮って回り、里見川の向こう側に渡ったりもしたのですが、一向に人の波は途切れません。 やはり通路の狭さはネックなようで、これは新しい南口が完成してもあまり改善されないんじゃないか?と言う気もします。 それとも、通常とは別の臨時改札が出来るのかな?

北口臨時改札。

2019年10月 2020年1月2日追加

北口臨時改札。

2019年10月 2020年1月2日追加

本日の観察の最後は「北口臨時改札」です。

と言ってもメインの列車はほぼ到着し、間もなく式典の時刻ですので、手持無沙汰な感じです。 帰路も、上りのお客は南口ではなくこちらへと誘導されるのでしょうか。

2019年8月 ※下の方に 一部追加 します。

8月の金光駅。

2019年8月 2019年8月24日追加

8月の金光駅。

2019年8月 2019年8月24日追加

相も変わらずの金光駅ですが。 南口工事も基盤工事が佳境に。 と言うことで、今回8月の金光臨も、北口の「臨時改札」で対応です。

東跨線橋。

2019年8月 2019年8月24日追加

東跨線橋。

2019年8月 2019年8月24日追加

南口につながる(繋がっていた、及びつながる予定の)跨線橋。 盛り土作業で大分かさ上げされましたので、これまでのような「飛び込み台」的スリルのある眺めではなくなりました。

コンクリート壁。

2019年8月 2019年8月24日追加

コンクリート壁。

2019年8月 2019年8月24日追加

同時にコンクリート壁も完成間近です。

ホーム屋根より高く、これに駅舎が加わると更に圧迫感が出そうです。

宙吊り跨線橋。

2019年8月 2019年8月24日追加

宙吊り跨線橋。

2019年8月 2019年8月24日追加

そして東跨線橋。 この部分のコンクリート壁は出来上がったもののまだ盛り土工事は完了しておらず、微妙な「宙吊り」または「ジャッキアップ」状態はそのままです。

支え。

2019年8月 2019年8月31日追加

支え。

2019年8月 2019年8月31日追加

跨線橋、「片持ち」部分をこれだけで支えているんですね。 ちょっと危なっかしい感じもしますが、近づいてみると1本1本の支柱の太さの割にがっしりとした感じの4本の脚です。

盛り土。

2019年8月 2019年8月31日追加

盛り土。

2019年8月 2019年8月31日追加

コンクリート壁の向こう側に盛り土が入れられ、全体が高くなってきました。

重機もこんな感じです。

コンクリート壁。

2019年8月 2019年8月31日追加

コンクリート壁。

2019年8月 2019年8月31日追加

コンクリート打ち部分は1月程前に完成しましたが、プレキャスト部分はあと一息。 どうやら作業手順上、盛り土を入れながら安定した体勢で取り付けるようです。

ほぼ全容。

2019年8月 2019年8月31日追加

ほぼ全容。

2019年8月 2019年8月31日追加

「嵩上げ」された部分のほぼ「全容」です。 手前部分のプレキャストは取り付けが終わっています。 写真ではコンクリート打ち部分より若干低い感じですが、最上部は別にコンクリートを打ち込んで、最終的にほぼ同じになるようです。

東側。

2019年8月 2019年11月16日追加

東側。

2019年8月 2019年11月16日追加

旧ホームの東側はあまり様子が変わっていません。 草に埋もれてしまっているのが、違うと言えば違う所です。

3本のホーム。

2019年8月 2019年11月16日追加

3本のホーム。

2019年8月 2019年11月16日追加

1番ホームから東寄りを眺めるとこんな感じで、ごく自然に3本のホームが並んでいます。 さすがに2番線は使用中止なんてことにはならないでしょうね。

117系。

2019年8月 2019年11月16日追加

117系。

2019年8月 2019年11月16日追加

黄色い117系がやって来ました。 下りの定期列車です。 春秋の大祭時にはこの列車も団体輸送の一翼を担うのですが、本日は通常の任務だけです。

ボア。

2019年8月 2019年11月16日追加

ボア。

2019年8月 2019年11月16日追加

続いては臨時のラ・マル・デ・ボア。 本日は日曜日ですので、尾道行きの運転日です。 2両編成なのが、ちょっと寂しい。

117系。

2019年8月 2019年11月16日追加

117系。

2019年8月 2019年11月16日追加

本日の目玉、というか目的はこの列車だけです。 と言うほど珍しい訳じゃなく、月に1回は同じダイヤでやって来ます。 とは言え、国鉄時代の車両ですから早晩置換になるのは間違いありません。

2番線。

2019年8月 2019年11月16日追加

2番線。

2019年8月 2019年11月16日追加

本線から分岐して、2番線に入ってゆきます。 ちょうど緩いカーブの終わりを逆に分岐する形になるため、8両ともなれば編成をくねらせる形で進入します。

進入。

2019年8月 2019年11月16日追加

進入。

2019年8月 2019年11月16日追加

本来なら2番線を直通するのが、ホーム下り方も上り方も自然な線形になるはずの金光駅。 ですが、下り本線はホームを南に迂回して進みます。 現在は臨時専用となっていますが、山陽新幹線開業前は上下列車の退避に1日何度も使われた、2番線でした。

到着。

2019年8月 2019年11月16日追加

到着。

2019年8月 2019年11月16日追加

列車が到着するのを待ち構えるように、車内整備の係員が待機します。 行きも帰りも同じ団体で時間差4時間ほど。 おそらく座る席も同じなのでしょうが、さすがに放ったままと言う訳ではないようです。

子供客。

2019年8月 2019年11月16日追加

子供客。

2019年8月 2019年11月16日追加

本日は夏休みと言うことで、子供の団体客が乗車しています。 写真ではちょっと雰囲気が判りづらいですが、引率の方がハンディスピーカーで大きな声で誘導中。 しかしなかなか思うように動いてくれていないようです。

跨線橋迂回。

2019年8月 2019年11月16日追加

跨線橋迂回。

2019年8月 2019年11月16日追加

本日(2019年8月)の時点ではまだ工事中の南口への跨線橋は開通していないので、北側(本屋側)臨時改札口(金網の柵を開いただけ)から、自由通路の跨線橋を迂回です。 さすがに小学生の団体だと頭しか見えません・・・。

南側へ。

2019年8月 2019年11月16日追加

南側へ。

2019年8月 2019年11月16日追加

列車を降りたお客は一度駅の跨線橋を北側に渡り、外に出てから隣接する自由跨線橋を渡る、という図です。 写真の意図だけ分かってください。

小田橋付近。

2019年8月 2019年11月16日追加

小田橋付近。

2019年8月 2019年11月16日追加

金光駅構内を出て、里見川を渡る小田橋付近の図。 真夏の暑い暑い日でしたので、線路を越えるための2度の登坂は大変です。

参拝客。

2019年8月 2019年11月16日追加

参拝客。

2019年8月 2019年11月16日追加

列車を降りた乗客は、列になって本部方面へ。 と言えば簡単ですが、8両編成分のお客ですから、相当時間が掛かります。 上の写真をホームで撮影してから後追いでも、まだまだこんな感じです。

南口。

2019年8月 2019年11月16日追加

南口。

2019年8月 2019年11月16日追加

さて、8月の時点では南口に繋がる跨線橋はまだまだこんなな状態。 人が通れる状態ではありませんでした。 駅舎が出来るまでにはまだ時間が掛かりそうですが、10月の秋季大祭では「仮設」で通行できるよう、周辺は工事進行中でした。

自転車置き場後跡。

2019年8月 2019年11月16日追加

自転車置き場後跡。

2019年8月 2019年11月16日追加

7月にはあった自転車置き場の建物。 ですが1か月の間に見事に取り壊されていました。 (と言うほどの建物でもありませんでしたが)。 路盤はそのまま使用するのでしょうか。

小田橋付近。

2019年8月 2019年11月16日追加

小田橋付近。

2019年8月 2019年11月16日追加

自転車置き場が無くなりほぼ更地になった南口と、小田橋付近です。 この後建物が建つわけですから、今が一番何もない状態ではあります。

南側。

2019年8月 2019年11月16日追加

南側。

2019年8月 2019年11月16日追加

駅の南側。 駅跨線橋と自由通路跨線橋(駅小田橋)が並行してはいますが、橋上駅にまでする計画は無かったようです。 もとより今回の工事は、JRでなく浅口市が主体の駅周辺整備工でした。事

跨線橋。

2019年8月 2019年11月16日追加

跨線橋。

2019年8月 2019年11月16日追加

で、東跨線橋。 下の盛り土がかなり出来上がったので以前ほどの極端な不自然感は無くなりましたが、それでもやはりシュールな眺めではあります。

工事車両入口。

2019年8月 2019年11月23日追加

工事車両入口。

2019年8月 2019年11月23日追加

やや西寄りの、工事車両入口付近。 こちらから見ると、あと1メートルほどの盛り土工事が残っているようです。 仮設のアスファルト進入路。 そのまま埋められるんでしょうね。

117系。

2019年8月 2019年11月23日追加

117系。

2019年8月 2019年11月23日追加

折返しの間の4時間ばかり2番線で休憩中の117系。

岡山の車と違い、空気換気装置は屋根の上にそのままです。 ベンチレータが撤去された車両が増えましたが、中間期の換気は大丈夫なんでしょうか。

西側。

2019年8月 2019年11月23日追加

西側。

2019年8月 2019年11月23日追加

工事区間の西側の眺め。 側溝の設置具合からすると、浅口市がJRから買い取ったのはこの部分だけのようです。 旧4番5番線のホーム、当面はこのままのようです。

仮設駐輪場。

2019年8月 2019年11月23日追加

仮設駐輪場。

2019年8月 2019年11月23日追加

里見川堤の小田橋東側。 廃止された自転車置き場に代わり、こちらに仮設置き場が設けられていました。 あくまで「仮設」なんでしょうね。

東跨線橋。

2019年8月 2019年11月23日追加

東跨線橋。

2019年8月 2019年11月23日追加

東跨線橋の末端部。 かなり不安定感が解消されたとは言え、よく見るとカッチリ固定された訳じゃなく、まだまだ「宙吊り仮固定」状態です。 10月の仮使用開始に向け、これから仮設通路が設置されます。

北側から。

2019年8月 2019年11月23日追加

北側から。

2019年8月 2019年11月23日追加

駅小田橋の北側付近から南向きの眺めです。 工事期間中の一時的なこととは言え、これを見ると2番3番線に到着の参拝客のご苦労がわかります。 なにせご高齢の方が多い団体ですので。

駅小田橋。

2019年8月 2019年11月23日追加

駅小田橋。

2019年8月 2019年11月23日追加

駅小田橋の登り口は、こんな感じのスロープです。 写真では判りにくいですが、歩くと結構急で長い坂です。 一人二人ならともかく、団体客が集まると結構な混雑になります。

年間行事。

2019年8月 2019年11月23日追加

年間行事。

2019年8月 2019年11月23日追加

駅小田橋の降り口にある年間行事表。 昔は日にち固定でしたが、現在は曜日に合わせ大祭などの日程が変わるため、今年限りの日程表です。 全体行事はこれだけですが、これに加え本日のように月例参拝などの行事が加わります。

駅小田橋。

2019年8月 2019年11月23日追加

駅小田橋。

2019年8月 2019年11月23日追加

駅小田橋の北側下部からの眺め。 電車の屋根を越えるわけですから、ちょっとだけ気合を入れて登ろうかな、という高さではあります。

金光駅。

2019年8月 2019年11月23日追加

金光駅。

2019年8月 2019年11月23日追加

北側1番線側が駅本屋となる金光駅の建物。 今回はJR主体の工事ではありませんので、当面はこのまま? しかし南口工事が終了すると、こちら側のローターリー整備工事が控えていますから、近々に変化のある北口ではあります。

2019年7月 ※下の方に 一部追加 します。

7月の金光臨。

2019年7月 2019年7月27日追加

7月の金光臨。

2019年7月 2019年7月27日追加

7月の定例臨時列車、大阪からの金光臨です。

車両はいつもの117系8両編成。 まだまだ活躍の40年選手です。

金光臨と跨線橋。

2019年7月 2019年8月3日追加

金光臨と跨線橋。

2019年7月 2019年8月3日追加

臨時列車の上を越える、東跨線橋。 コンクリート壁が出来て、何となく繋がった感じになりました。

実際はまだ「行き止まりの宙吊り」です。

跨線橋支持。

2019年7月 2019年8月3日追加

跨線橋支持。

2019年7月 2019年8月3日追加

コンクリート壁は出来上がりましたが、この時点ではまだ跨線橋は、隣の仮設支持台に乗せられています。

良く見ると、壁との間にはわずかの「隙間」がありました。

コンクリート壁。

2019年7月 2019年8月3日追加

コンクリート壁。

2019年7月 2019年8月3日追加

コンクリート壁の里見川側の一部だけ、「底」の部分もコンクリート打ちされています。

「地下室」か排水槽でも出来るのでしょうか。 コンクリート壁に水抜き穴が多数ありますので、もしかすると壁の支え用?

跨線橋。

2019年7月 2019年8月10日追加

跨線橋。

2019年7月 2019年8月10日追加

南側から見ると、こんな感じです。

まだまだ「宙吊り」状態。

自転車置き場。

2019年7月 2019年8月10日追加

自転車置き場。

2019年7月 2019年8月10日追加

自転車置き場も閉鎖されました。

この建物も早晩取り壊しです。

壁の境目。

2019年7月 2019年8月10日追加

壁の境目。

2019年7月 2019年8月10日追加

ここから西(写真左)側は、コンクリート打ちではなく、プレキャストのボードを入れるようです。

主要な駅建物は、右側部分?

概要。

2019年7月 2019年8月10日追加

概要。

2019年7月 2019年8月10日追加

全体的にはこんな感じです。

そろそろ工事もピッチが上がって来る頃です。

2019年4月 ※下の方に 一部追加 します。

貨物列車。

2019年4月 2019年4月20日追加

貨物列車。

2019年4月 2019年4月20日追加

金光臨の到着を待つ時間帯。 上下の貨物列車が続行でやって来ます。

下り本線が3番線という駅の構造上、下り列車はカーブをくねりながら進行します。

下り列車。

2019年4月 2019年4月20日追加

下り列車。

2019年4月 2019年4月20日追加

定期の普通列車は黄色い117系。 この塗装で登場時は「何?これ!」と言った感じでしたが、今ではすっかり見慣れた感じになってしまいました。

湘南色金光臨。

2019年4月 2019年4月27日追加

湘南色金光臨。

2019年4月 2019年4月27日追加

本日の金光臨1本目は、福山からの新幹線接続の列車です。

先頭は湘南色の115系でした。

到着。

2019年4月 2019年4月27日追加

到着。

2019年4月 2019年4月27日追加

上り本線の1番ホームに到着。 ですが、定期列車と異なり、随分手前から減速してゆっくりゆっくり目の前を通過し、ホームに到着です。

ちょうど下り貨物と同じタイミングとなったため、なかなか踏切が開きません。

上りホーム。

2019年4月 2019年4月27日追加

上りホーム。

2019年4月 2019年4月27日追加

1番線に到着した臨時列車。 後ろ半分は今では普通の黄色い115系。 団体客を下車させるため、暫く停車です。

定期列車。

2019年4月 2019年4月27日追加

定期列車。

2019年4月 2019年4月27日追加

ほぼ同じタイミングで、下り定期普通列車がやって来ました。 こちらも国鉄色湘南色の115系です。

反対側で狙っていれば、湘南色同士の顔合わせが見られたかも。

下り列車発車。

2019年4月 2019年4月27日追加

下り列車発車。

2019年4月 2019年4月27日追加

下りの湘南色が鴨方方面に発車です。 上りの定期列車が接近しているのですが、上り金光臨が発車したばかりなので、少し手前で減速しているようです。

接続列車。

2019年4月 2019年5月12日追加

接続列車。

2019年4月 2019年5月12日追加

新幹線接続、一駅間だけの臨時列車が到着です。

団体客の下車時間を確保するため、2番線に入ります。

到着。

2019年4月 2019年5月12日追加

到着。

2019年4月 2019年5月12日追加

2番線に到着した臨時列車。 と言ってもこの辺りで普通の黄色い115系ですので、あまり有難味はありません。

普段入らない2番線に入っているのが目新しいくらいです。

下車中。

2019年4月 2019年5月12日追加

下車中。

2019年4月 2019年5月12日追加

ただ今団体客の下車真っ最中です。

昨秋の大祭時と異なり東跨線橋南口が使えませんから、団体客は1番線から臨時改札に回ります。

定期列車。

2019年4月 2019年5月12日追加

定期列車。

2019年4月 2019年5月12日追加

さほど間をおかず続行でやって来たのは定期列車。 この時間の列車にはダイヤ改正後も117系が使用されています。

定期ではありますが、新倉敷からの団体輸送を担う列車でもあります。

貨物列車。

2019年4月 2019年5月18日追加

貨物列車。

2019年4月 2019年5月18日追加

乗客を降ろし回送待機中の臨時列車の横を、下り貨物が通過します。

機関車はEF210ばかりになりました。

ラ・マル・デ・ボア。

2019年4月 2019年5月18日追加

ラ・マル・デ・ボア。

2019年4月 2019年5月18日追加

金光臨を迎える日曜日のこの時刻。 すっかりお馴染みになった、尾道行きのラ・マル・デ・ボアです。

1編成だけのため、毎回何の変化がある訳でもありませんが、一応撮影。

ラ・マル・デ・ボア。

2019年4月 2019年5月18日追加

ラ・マル・デ・ボア。

2019年4月 2019年5月18日追加

ちょっとだけ「パンダ顔」になったボアです。

黒色塗装は敢えて四角いイメージのようですが、左右上角の部分が車体形状と合っていないため、ちょっと変な感じ。

上り貨物。

2019年4月 2019年5月18日追加

上り貨物。

2019年4月 2019年5月18日追加

上りの貨物列車が通過します。

EF210の300番台もちょこちょこ見られるようになりました。

回送発車。

2019年4月 2019年5月18日追加

回送発車。

2019年4月 2019年5月18日追加

団体客を降ろしたのちに定期列車を何本かやり過ごし、臨時列車が下り方に回送されます。

岡山の115系7両編成です。

回送発車。

2019年4月 2019年5月18日追加

回送発車。

2019年4月 2019年5月18日追加

臨時に充当される黄色い115系。 岡山地区では今だ国鉄時代の115系が主役です。

置換はいつになるのでしょうか。

到着。

2019年4月 2019年5月25日追加

到着。

2019年4月 2019年5月25日追加

大阪地区からの臨時列車が到着です。

いつもの緑色の117系です。

到着。

2019年4月 2019年5月25日追加

到着。

2019年4月 2019年5月25日追加

編成をくねらせながら2番線に進入します。

ところでこの到着ダイヤ、上り普通列車とほぼ被ります。 まだ踏切は開いていますが、後方を振り返ると遠くに上り列車のライトが見えます。

踏切外から。

2019年4月 2019年5月25日追加

踏切外から。

2019年4月 2019年5月25日追加

臨時列車がホームに停車しないうちに、踏切が鳴りだしました。

目の前間近を上りが通過しますから、あまり身を乗り出すわけには行きません。

上り通過。

2019年4月 2019年5月25日追加

上り通過。

2019年4月 2019年5月25日追加

上り列車が目の前を通過(各駅停車ですから金光駅には停車)しました。

すでに下り臨時はホームに停車しています。

団体下車中。

2019年4月 2019年5月25日追加

団体下車中。

2019年4月 2019年5月25日追加

臨時列車から団体客が下車中です。

ところでこのタイミングでは、金光駅下り方のポイントは2番線側に開いたままです。 列車はここで折返しなので、ここは通らないのですが。 この状態で、踏切は開いています。

里見川堤。

2019年4月 2019年5月25日追加

里見川堤。

2019年4月 2019年5月25日追加

本日は花見日和の良いお天気。 列車だけでなく、桜を眺めても飽きることがありません。

里見川堤の桜は満開でした。

満開。

2019年4月 2019年6月1日追加

満開。

2019年4月 2019年6月1日追加

桜が早すぎた昨年と異なり、今年は大祭の日にあつらえたような満開です。

このあたりからの眺めが一番楽しいかも。

折返し待ち。

2019年4月 2019年6月1日追加

折返し待ち。

2019年4月 2019年6月1日追加

折返しの発車まで4時間ほど。 乗客を下ろすと、一般客の誤乗のため一度ドアを閉めて待機します。 117系ものどかに昼寝と言った感じです。

南口工事中。

2019年4月 2019年6月1日追加

南口工事中。

2019年4月 2019年6月1日追加

さて、金光駅の南口。 工事は進み、かさ上げはほぼこの高さまでのようです。

線路から見るとかなり高いです。

かさ上げ。

2019年4月 2019年6月1日追加

かさ上げ。

2019年4月 2019年6月1日追加

以前の本ページで、思い込みにより誤った記述をしていました。 「里見川堤から新ロータリーまで坂を下る」的記載をしましたが、実際にはロータリーは堤の高さまでかさ上げされました。

旧ホーム。

2019年4月 2019年6月1日追加

旧ホーム。

2019年4月 2019年6月1日追加

旧4番5番線ホームが残る、駅西側です。

このあたりは工事区間から外れているため、以前とあまり変わっていません。

貨物列車。

2019年4月 2019年6月1日追加

貨物列車。

2019年4月 2019年6月1日追加

停車中の金光臨の横をコンテナ貨物が通過して行きます。 停まった時間の中で、ここだけが動いているようです。

工事中。

2019年4月 2019年6月15日追加

工事中。

2019年4月 2019年6月15日追加

新しく南口とロータリーが設けられる区間。 この部分だけは、見事だった桜が無くなってしまいました。 ちょっと残念。

工事現場。

2019年4月 2019年6月15日追加

工事現場。

2019年4月 2019年6月15日追加

工事はこんな感じで進んでいます。 が、この高さまで完全にかさ上げされるとなると、まだもう少し時間が掛かるようです。

思っていたのとは違う風景になりそうです。

里見川。

2019年4月 2019年6月15日追加

里見川。

2019年4月 2019年6月15日追加

日頃は穏やかな里見川。 この季節。 桜だけでなく菜の花も咲き誇っています。 この季節は車の乗入れも規制されているため、本当にのどかです。

里見川。

2019年4月 2019年6月15日追加

里見川。

2019年4月 2019年6月15日追加

南口前の小田橋から東を見ると。 昔学校に通っていた頃は向こうの御影橋はごつい鉄骨の橋でしたし、金光病院も大きな古い木造の建物でした。 それ以上に、こんなに桜はありませんでした。 さすがに50年近く経つと、色々変化が見られます。

西跨線橋付近。

2019年4月 2019年6月15日追加

西跨線橋付近。

2019年4月 2019年6月15日追加

西跨線橋付近です。 南口工事区間の一番西端です。

左側のホーム。 どうやら「遺構」として暫く残りそうです。

東跨線橋。

2019年4月 2019年6月15日追加

東跨線橋。

2019年4月 2019年6月15日追加

で、問題の東跨線橋。 4月現在、こんな形で「宙吊り状態」です。 もちろん仮の支えは設置されています。

以前の記述「ここから階段で地上に降りる」ではなく、「このまま同じ高さの南口へ」が正解でした。

工事中。

2019年4月 2019年6月15日追加

工事中。

2019年4月 2019年6月15日追加

旧南口付近から西側を眺めるとこんな感じです。

まだまだ時間は掛かりそうです。

東跨線橋。

2019年4月 2019年6月15日追加

東跨線橋。

2019年4月 2019年6月15日追加

途中で切れている東跨線橋。 何かシュールです。

周囲はこの高さまで筋金が入り、ここまでコンクリート打ちされるのは明らかです。

旧南口。

2019年4月 2019年6月15日追加

旧南口。

2019年4月 2019年6月15日追加

旧南口臨時改札のあった場所から眺めると。 跨線橋、ぽっかりと口を開けています。 以前は確か覆いがされていたのですが。 工事の関係でしょうか。

団体時刻表。

2019年4月 2019年6月15日追加

団体時刻表。

2019年4月 2019年6月15日追加

本日の団体時刻表はこんな感じ。 「臨時列車時刻表」ではなく、現在は新幹線接続のお客は定期列車も併用されます。

以前と比べると、臨時列車が少なくなりました。

東側。

2019年4月 2019年6月22日追加

東側。

2019年4月 2019年6月22日追加

南口工事区間の東端です。

こちらにもホームが残っており、やはりこのまま遺構になりそうな感じです。

桜。

2019年4月 2019年6月22日追加

桜。

2019年4月 2019年6月22日追加

南口の工事区間を外れると、東側にもまだまだ沢山の桜並木が。

当分はこの風景が楽しめそうです。

定期列車。

2019年4月 2019年6月22日追加

定期列車。

2019年4月 2019年6月22日追加

定期列車と桜との組み合わせ。 こうして見ると、工事で桜並木が切り取られた区間は、全体の一部だけ、と言う感じにも見えます。

線路際。

2019年4月 2019年6月22日追加

線路際。

2019年4月 2019年6月22日追加

駅東側から線路北側に回ってみました。 ここでちょっとした変化が。

少し前までは、線路と道路の間の柵は、古くて細いレールが流用されていたのですが、これが全てステンレスの金網に取り換えられていました。

停車中。

2019年4月 22019年6月22日追加

停車中。

2019年4月 22019年6月22日追加

上の写真の「金網」手前からの眺めです。

きわどいですが、ギリギリ鉄道用地には侵入していない、かな?

東側風景。

2019年4月 2019年6月22日追加

東側風景。

2019年4月 2019年6月22日追加

金光駅東側です。 元々南口と自転車置き場部分は嵩上げされており、桜の木は無かった場所ですから、切られた本数はそれほど多くないのかもしれません。

東側風景。

2019年4月 2019年6月22日追加

東側風景。

2019年4月 2019年6月22日追加

大祭ながら、定期列車が来ない時間は比較的のどかな金光駅です。

昔の貨物線もそのままです。 一時期は保線用に使われていたのですが、今はそれもありません。

転轍機。

2019年4月 2019年6月22日追加

転轍機。

2019年4月 2019年6月22日追加

旧貨物線のポイント転轍機。 金網が設置されたため、こんな写真しか撮れなくなってしまいました。 レール柵のうちに1枚くらい撮っておけばよかったかも。

転轍機。

2019年4月 2019年6月22日追加

転轍機。

2019年4月 2019年6月22日追加

金網がごちゃごちゃしていて判りにくいですが、こんな風になっています。

今でも使うこと、あるのでしょうか?

回送列車。

2019年4月 2019年6月22日追加

回送列車。

2019年4月 2019年6月22日追加

丁度このタイミングで、一度岡山側に回送された金光臨の編成が西に向かって回送されました。 そう言えばそんなダイヤもあったな、と気付きましたが、すっかり忘れていました。

回送列車。

2019年4月 2019年6月29日追加

回送列車。

2019年4月 2019年6月29日追加

折角の115系湘南色なのですが、こんな写真になってしまいました。 回送なので金光駅は通過です。

金網、向こう側の低い部分は以前からあったもの。 手前の高い部分が最近設置されたものです。

貨物線跡。

2019年4月 2019年6月29日追加

貨物線跡。

2019年4月 2019年6月29日追加

旧貨物線跡です。

昔学校に通っていた頃はここで貨物列車の入れ替えが行われており、東の道路跨線橋の上から眺めていました。

貨物線跡。

2019年4月 2019年6月29日追加

貨物線跡。

2019年4月 2019年6月29日追加

上り本線との合流地点付近です。

何だか不法侵入しているみたいですが、現在は契約駐車場になっています。

臨時改札口。

2019年4月 2019年6月29日追加

臨時改札口。

2019年4月 2019年6月29日追加

「臨時改札口」と大きく表示されていますからそう書きましたが、柵の扉を開けているだけです。 荷物と同じ扱い?にも思えますが、改札外の自由跨線橋を渡って南側に出るには最短の場所でもあります。

117系。

2019年4月 2019年6月29日追加

117系。

2019年4月 2019年6月29日追加

岡山の117系がやって来ました。 同じ車両の色違いです。

岡山の車両、以前は「サンライナー塗装」で快速に充当されていましたが、現在は日中は快速運用が激減し、各駅停車に使用されています。

1番ホーム。

2019年4月 2019年6月29日追加

1番ホーム。

2019年4月 2019年6月29日追加

1番線ホーム西側から、少し離れて列車を眺めます。 乗降客は結構いますが、このあたりから眺めると、静かでのどかな景色です。

117系。

2019年4月 2019年6月29日追加

117系。

2019年4月 2019年6月29日追加

金光臨の常連は、京都の緑色の117系。 原形と100番台の混成編成です。

原形はトップナンバー。 つまりこの車両もすでに車齢40年です。

臨時改札口。

2019年4月 2019年6月29日追加

臨時改札口。

2019年4月 2019年6月29日追加

ホーム内には「臨時改札口」の大きな文字が。 出口はただの「柵の解放」でも、お客の誘導は重要です。 この時刻、出入りする人もありません。

東跨線橋。

2019年4月 2019年7月6日追加

東跨線橋。

2019年4月 2019年7月6日追加

東跨線橋を内側から眺めました。 と言っても通行止めの柵はありますから、人間は手前でカメラだけちょっと乗り越えての撮影です。

出口がぽっかりと空いていて、行ってみたい衝動に駆られます。 (もちろん行っていませんが。)

貨物列車。

2019年4月 2019年7月6日追加

貨物列車。

2019年4月 2019年7月6日追加

東跨線橋の下を、貨物列車が通過します。

とは言えちゃんと支えていますから、徐行することもありません。 通常の速度で通過して行きました。

東跨線橋。

2019年4月 2019年7月6日追加

東跨線橋。

2019年4月 2019年7月6日追加

工事中(と言うより暫くこのままで放置中)の東跨線橋。 下から眺めるとこんな感じで、「片持ちの宙吊り状態」です。 もちろんそのままでは落下しますから、ちゃんと頑丈な支えは入れられていますが。

金光駅。 当面「橋上駅」にする計画は無いようです。

桜並木。

2019年4月 2019年7月6日追加

桜並木。

2019年4月 2019年7月6日追加

東側の桜並木はずっと先まで続きます。

レールが撤去された後も、バラストが均された旧4番線です。

東端から。

2019年4月 2019年7月6日追加

東端から。

2019年4月 2019年7月6日追加

ホーム東端から眺めた金光駅。 現在の自由通路跨線橋もそのまま使用されることになりますが、相当に錆びています。 整備計画事自体は浅口市の事業ですから、こちらもそのうち手入れ位はされるかも。

定期列車。

2019年4月 2019年7月6日追加

定期列車。

2019年4月 2019年7月6日追加

次の定期列車は、少し前に下って行った湘南色の115系でした。

今でも岡山では2本の湘南色が活躍しています。 本日も両方やって来ました。

桜と湘南色。

2019年4月 2019年7月6日追加

桜と湘南色。

2019年4月 2019年7月6日追加

写真では難しい湘南色の緑ですが、オレンジとの対比が鮮やかなので好きな色ではあります。

桜との組み合わせとなれば、更にいい感じ。

改造車。

2019年4月 2019年7月6日追加

改造車。

2019年4月 2019年7月6日追加

次の下り普通列車。 岡山側は中間車改造の「食パン」でした。

こちらはなかなか慣れない感じです。

団体。

2019年4月 2019年7月6日追加

団体。

2019年4月 2019年7月6日追加

「団体」表示の117系臨時列車。

「新快速」時代は文字が小さくちょっと地味な感じでしたが、表示窓一杯の大きな文字です。

工事中。

2019年4月 2019年7月13日追加

工事中。

2019年4月 2019年7月13日追加

今度はホームから嵩上げ工事区間を眺めます。

まだまだ基礎工事が進行中ですから、もう暫くこのスロープも残りそうです。

西側。

2019年4月 2019年7月13日追加

西側。

2019年4月 2019年7月13日追加

工事区間の西端部分です。 工事部分のみの土地がJRから浅口市に譲渡されたので、旧ホームはJRの用地のままです。

完成後は堤上の道路は歩行者専用となりますから、拡幅されるあてもなし。 有効活用はないものでしょうか。

西側方面。

2019年4月 2019年7月13日追加

西側方面。

2019年4月 2019年7月13日追加

旧4番5番線ホームも12両編成が収まりましたから、工事の影響を受けずに残っている部分も相当の長さです。

いっそここで花見でも出来れば、と思うのは私だけ?

昼寝中。

2019年4月 2019年7月13日追加

昼寝中。

2019年4月 2019年7月13日追加

ただ今昼寝中の117系。 発車まではまだ3時間近くあります。

定期列車の停車位置もここまでは来ませんので、のどかな場所です。

東側。

2019年4月 2019年7月13日追加

東側。

2019年4月 2019年7月13日追加

金光駅の長いホーム。 他の駅と違い、途中で封鎖されておらず両端まで入れますから、歩いてみると非常に長く感じます。

今では長い方の8両編成の117系でさえこんな感じです。

金光駅正面。

2019年4月 2019年7月13日追加

金光駅正面。

2019年4月 2019年7月13日追加

さて、金光駅。 このあたりも長いこと変わっていない風景。 しかし南口整備が終わると今度はこの北口ロータリーが整備されますので、この景色もあと僅かです。

駅舎。

2019年4月 2019年7月13日追加

駅舎。

2019年4月 2019年7月13日追加

117系が停車中の金光駅。 式典中のこの時刻は一般のお客だけですから、警備の方も手持無沙汰気味です。

駅前。

2019年4月 2019年7月13日追加

駅前。

2019年4月 2019年7月13日追加

臨時改札口と自由通路跨線橋の上りスロープ付近。 ここは階段は無くスロープだけ。 それでも団体客が集まると結構な混雑です。

2018年12月 ※下の方に 一部追加 します。

金光駅風景。

2018年12月 2019年1月12日追加

金光駅風景。

2018年12月 2019年1月12日追加

金光駅1番ホームからの眺めです。 本日は大阪からの月例金光臨がやって来る日。 ということで、南口への連絡跨線橋が撤去された後の人の動線を眺めにやって来ました。

定期列車。

2018年12月 2019年1月12日追加

定期列車。

2018年12月 2019年1月12日追加

目的の列車がやって来るまで30分ばかり。 まずはホームから定期列車の撮影です。 春秋の大祭の時はこの列車も、お隣新倉敷駅からの新幹線乗り継ぎ団体客の輸送補助を担います。

貨物列車。

2018年12月 2019年1月12日追加

貨物列車。

2018年12月 2019年1月12日追加

この時刻、貨物列車が連続で通過します。

普段は向こう側の西踏切から撮影しているのですが、本日は「人の流れ観察」ということで、ホームから踏切に向かっての後追い撮影。

ラ・マル・デ・ボア。

2018年12月 2019年1月12日追加

ラ・マル・デ・ボア。

2018年12月 2019年1月12日追加

日曜日ですので、「ラ・マル・デ・ボア」は尾道行きとして運行の日です。 一度だけ乗って見たいような、しかし尾道行きではどうでもいいような・・・。

珍しく行き先の「尾道」の文字が全ドットちゃんと写ってくれました。

広告列車。

2018年12月 2019年1月12日追加

広告列車。

2018年12月 2019年1月12日追加

次の下り普通列車は、黄色の西日本色ながら、「きびのくにくまなく探し隊」のラッピング?車。 しかしマダラなので、遠目に見るとあまり美的に見えません。

金光臨。

2018年12月 2019年1月12日追加

金光臨。

2018年12月 2019年1月12日追加

さて、お目当ての金光臨がやって来ました。

本当は2番線に進入するところをもう少し前のタイミングで撮りたかったのですが。 11時16分着の予定が、11時15分発の上り普通とかぶってしまいました。

到着。

2018年12月 2019年1月19日追加

到着。

2018年12月 2019年1月19日追加

で、上りの発車を見送るように所定の位置に停止です。 編成は、いつもの京都の117系でした。

いよいよこれから乗客が降りてきます。 どういう動き、というか混雑状況になるのでしょうか。

定期列車。

2018年12月 2019年1月19日追加

定期列車。

2018年12月 2019年1月19日追加

列車の高さとホーム屋根の高さと比べて、南側の工事中の用地。 何だか完成予想図で見た想像以上に嵩上げされています。

完成すると、ちょっと窮屈な風景になるんじゃなかろうか?

団体客。

2018年12月 2019年1月19日追加

団体客。

2018年12月 2019年1月19日追加

さて、乗客です。 東跨線橋の南口接続部分が撤去されましたから、当然ながら全員1番ホームに降りてきます。

これまで団体客には利用されなかった西跨線橋も、ご覧の混雑です。

臨時改札口。

2018年12月 2019年1月19日追加

臨時改札口。

2018年12月 2019年1月19日追加

さて、現在はICカード対応の自動改札の金光駅。 ですから、乗客は「臨時改札口」へ誘導です。

切符を見るわけではありませんから、「改札口」と表示はあっても、ただ柵の扉が開けられているだけです。

臨時改札口。

2018年12月 2019年1月19日追加

臨時改札口。

2018年12月 2019年1月19日追加

臨時改札口の位置は、通常の改札口と駅本屋建物の東側。 確かにここから出るのが、自由通路の跨線橋への最短ルートです。

かつては、通常の改札口より更に西側に団体専用の臨時改札口があり、こちらはちゃんと「改札口」らしい形状ではありました。

定期列車。

2018年12月 2019年1月19日追加

定期列車。

2018年12月 2019年1月19日追加

乗客が全員下車した金光臨117系8両編成。 そのままホームで帰りの乗客を待ちます。

この117系もそろそろ引退のうわさが。 次の世代の金光臨、どうなるんだろ。

定期列車。

2018年12月 2019年1月19日追加

定期列車。

2018年12月 2019年1月19日追加

東跨線橋に隣接した、自由通路の跨線橋。 臨時改札口を出るとすぐに、この登り口です。

しかし、これまでなら1回階段を登ればよかったところ、一度登って降りてから、また同じ高さを登らなきゃなりません。

さすがに年配客には負担が大きそうでした。

2018年11月 ※下の方に 一部追加 します。

定期列車。

2018年11月 2018年12月8日追加

定期列車。

2018年11月 2018年12月8日追加

定期列車です。 今回(2018年11月のパート)は金光臨列車は出てきません。 しかしながら、金光臨に大いに関係のある話ではあります。 まずは西踏切から金光駅方面。 何か違和感が。

跨線橋。

2018年11月 2018年12月8日追加

跨線橋。

2018年11月 2018年12月8日追加

上の写真の助手席頭上位置。 金光駅東跨線橋の、南側半分が撤去されました。 通常は運用されませんが、金光臨運転時には、南口臨時改札を結んで開放されていた部分です。

切欠き。

2018年11月 2018年12月15日追加

切欠き。

2018年11月 2018年12月15日追加

自由通路の1番ホーム北側から眺めると・・・。

2・3番線ホームエレベータの向こう側部分が、すっぽり無くなっていました。

元南口改札。

2018年11月 2018年12月15日追加

元南口改札。

2018年11月 2018年12月15日追加

元南口改札付近から眺めると。

自転車置き場の間にあった南口改札と連絡通路ですが、その部分だけがきれいに取り除かれています。

東跨線橋。

2018年11月 2018年12月15日追加

東跨線橋。

2018年11月 2018年12月15日追加

南側半分が無くなった、金光駅東跨線橋です。

ここに来て急激な変化、と言う訳ではありませんが、工事は着実に進んでいます。

遺構?

2018年11月 2018年12月15日追加

遺構?

2018年11月 2018年12月15日追加

旧4番・5番ホームへの階段も撤去され、遺構のような支柱だけになりました。 しかし残った部分は南口駅舎へのアプローチになるはず。 どのように継ぎ足されるのか、楽しみです。

南側。

2018年11月 2018年12月15日追加

南側。

2018年11月 2018年12月15日追加

まだまだ姿が見えてこない、南口用地です。

半年前と大きく変わりないように見えますが、向こう(西側)半分が盛り土で少しかさ上げされています。

通行止め。

2018年11月 2018年12月22日追加

通行止め。

2018年11月 2018年12月22日追加

元南口付近の工事表示板。 細かくは文字にするより「お読みください」。 ですが、あと1年の工期のようです。

工事用アプローチ。

2018年11月 2018年12月22日追加

工事用アプローチ。

2018年11月 2018年12月22日追加

手前西側から下ってゆくアプローチ。 しかしこれは最終形ではなく、あくまで工事中の仮のもの。 最終的には、この写真とは逆に、向こう側から手前に向かって下るようになります。

盛り土。

2018年11月 2018年12月22日追加

盛り土。

2018年11月 2018年12月22日追加

そして、工事区間の西側からの眺め。

プレキャストのコンクリートブロックが並べられ、盛り土されています。 ロータリー。 線路よりかなり高い位置になるようです。

かさ上げ。

2018年11月 2018年12月22日追加

かさ上げ。

2018年11月 2018年12月22日追加

3番ホームから眺めると、こんな感じのかさ上げ盛り土です。

これまでと比べると、かなり息苦しい感じになりそう。

自転車置き場。

2018年11月 2018年12月22日追加

自転車置き場。

2018年11月 2018年12月22日追加

上の写真と同じ位置から東跨線橋(跡)を眺めると。

南口改札部分だけが無くなり、両側の自転車置き場はそのまま。 しかし小田橋に向かい合うこの部分がアプローチの下り坂開始部分になりますから、早晩自転車置き場の撤去は必至です。

跨線橋。

2018年11月 2018年12月29日追加

跨線橋。

2018年11月 2018年12月29日追加

ホームへの階段は無くなりましたが、旧4番5番ホームまでの桁と支柱は残されている東跨線橋です。 ホームもギリギリまで削り取られていますが、土嚢を積み上げ、今後しばらくはこの状態を死守の模様です。

自転車置き場。

2018年11月 2018年12月29日追加

自転車置き場。

2018年11月 2018年12月29日追加

自転車置き場を2枚上と反対側から。

完成予想図通りになるには、両側の自転車置き場を撤去し、盛り土を切り崩す必要があります。

工事中。

2018年11月 2018年12月29日追加

工事中。

2018年11月 2018年12月29日追加

2番3番ホーム階段付近から。

南口への連絡が無くなると、臨時列車の参拝客の方は暫く不便なことでしょう。

行き止まり。

2018年11月 2018年12月29日追加

行き止まり。

2018年11月 2018年12月29日追加

東跨線橋を、北側から南に向かって眺めると。

ちょうど旧5番ホームの向こう側で途切れ、工事用覆いが被せられています。 実際には、3班ホーム階段部分との間には、金網の柵があります。

東跨線橋。

2018年11月 2018年12月29日追加

東跨線橋。

2018年11月 2018年12月29日追加

東跨線橋を一番北の端(1番ホーム側)から眺めたところ。 向こうの柵は、南口使用時つまり臨時列車運転時だけの開放でした。

2018年10月 ※下の方に 一部追加 します。

貨物列車。

2018年10月 2018年10月13日追加

貨物列車。

2018年10月 2018年10月13日追加

本来なら 「ホームグラウンド〜山陽本線一般」 のコーナーに乗せるべきかもしれませんが、金光臨撮影の前振りと言うことで。

貨物列車を1枚。 相次ぐ災害で未だ全線復旧していない山陽本線ですが、ここでは貨物がちゃんと走っています。 福山通運の専用列車です。

本日の金光臨1本目。

2018年10月 2018年10月13日追加

本日の金光臨1本目。

2018年10月 2018年10月13日追加

「本日の」と書きましたが、春秋の大祭時の金光臨はこのところ毎回同じパターンです。

新幹線接続でお隣り新倉敷からのショートリリーフが、2番線に到着です。

到着。

2018年10月 2018年10月20日追加

到着。

2018年10月 2018年10月20日追加

金光臨1本目が2番線所定の位置に停車です。

よく見ると、編成の後ろ半分、「色違い」です。

下車客。

2018年10月 2018年10月20日追加

下車客。

2018年10月 2018年10月20日追加

到着と同時に下車客が多数。 と言うか全員ここで下車ですから、ホームは混雑。

7両編成に何人乗っているのでしょうか。

到着状態。

2018年10月 2018年10月20日追加

到着状態。

2018年10月 2018年10月20日追加

さて、2番線に入った臨時列車ですが、このまますぐに回送発車するわけではありません。 先に何本かの列車が3番線を通るのを待ちます。 が、よく見ると下り方出発ポイントも2番線側になっています。 それなのにここ西踏切が鳴っているわけではありませんでした。

定期列車。

2018年10月 2018年10月29日追加

定期列車。

2018年10月 2018年10月29日追加

115系の臨時直後に続行状態でやって来たのは、定期の下り普通列車です。 117系の編成で、このあたりいつもながらのダイヤです。

ボア。

2018年10月 2018年10月29日追加

ボア。

2018年10月 2018年10月29日追加

本日は日曜日と言うことで、「ラ・マル・デ・ボア」は尾道行きです。 (以下、面倒なので「ボア」という表記で。)

この列車は金光駅を通過して行きます。

ボア。

2018年10月 2018年10月29日追加

ボア。

2018年10月 2018年10月29日追加

本来は柔らかい感じの213系正面。 ですが塗装で角ばった印象を出していますので、へんにいかつい感じがします。 しかしスタイルは好きです。

2両編成。

2018年10月 2018年10月29日追加

2両編成。

2018年10月 2018年10月29日追加

後追い撮影は、望遠で撮ると2両じゃ余りにも短くて寂しい感じです。 というか、いくらグリーン車扱いでも、2両の定員じゃ、車両の改造費と運行費で元は取れるんでしょうか。

上り臨時。

2018年10月 2018年10月29日追加

上り臨時。

2018年10月 2018年10月29日追加

やはり変哲のない115系。 ですが上り列車は、福山からの新幹線接続用の金光臨です。

終着のためか、定期列車と異なりゆっくりゆっくりと通り過ぎます。

3本の電車。

2018年10月 2018年11月3日追加

3本の電車。

2018年10月 2018年11月3日追加

3本の黄色い115系電車。 (もしかして113系も混じってる?) 左2本は本日の金光臨、右の下りは定期列車です。

とは言え全部同じです。

降車中。

2018年10月 2018年11月3日追加

降車中。

2018年10月 2018年11月3日追加

上り列車は本線1番線を塞いでいますから、団体客を降ろすとすぐに発車しなければなりません。 かような理由で以前は223系が使われていたのですが、現在は只の115系になってしまいました。

間もなく発車。

2018年10月 2018年11月3日追加

間もなく発車。

2018年10月 2018年11月3日追加

下り方のポイントが本線から2番線側に切り替わりました。 まもなく回送列車が発車です。

ヘッドライトも全灯状態に。

回送発車。

2018年10月 2018年11月3日追加

回送発車。

2018年10月 2018年11月3日追加

臨時列車が下り方に回送です。

この後2番線には次の臨時が入って来ますので、ホームを明け渡さなければなりません。

旧塗装。

2018年10月 2018年11月3日追加

旧塗装。

2018年10月 2018年11月3日追加

この編成の後ろ半分は、下関の旧塗装車でした。

まだ残っているのですが、最近は殆どお目にかかりません。

次の臨時。

2018年10月 2018年11月10日追加

次の臨時。

2018年10月 2018年11月10日追加

2番線が空くと、殆ど間をおかず次の金光臨が入って来ます。 大阪方面からやって来る、現在では長距離の列車です。 ゆっくりゆっくりと接近します。 このあたり、最近のいつものダイヤ通り。

ギリギリのアングル。

2018年10月 2018年11月10日追加

ギリギリのアングル。

2018年10月 2018年11月10日追加

やって来たのはいいのですが、同時に上り定期列車が接近です。 踏み入りからの撮影なので、身を乗り出すわけにはゆきません。 ということで、ちょっと苦しいアングル。

本日は、上り接近のタイミングがやや遅れ気味のようです。

上り列車。

2018年10月 2018年11月10日追加

上り列車。

2018年10月 2018年11月10日追加

で、上り普通列車が通過後に速攻で撮影。

ですが、下り金光臨はすでに2番線所定の位置に停車していました。

下車中。

2018年10月 2018年11月10日追加

下車中。

2018年10月 2018年11月10日追加

下り臨時は、いつもの京都の緑色の117系です。 到着するとすぐに、大勢の団体客が下車。 そして東の跨線橋から臨時の南出口に向かいます。

117系。

2018年10月 2018年11月10日追加

117系。

2018年10月 2018年11月10日追加

2番線に納まった117系8両編成。 いつもの編成です。

ということで、本日はこれで撤収します。

2018年4月 ※下の方に 一部追加 します。

定期列車。

2018年4月 2018年4月21日追加

定期列車。

2018年4月 2018年4月21日追加

2018年春季大祭の金光臨ウォッチング。 まずは定期列車で肩慣らしです。

今年の桜は非常に早く、8日の大祭当日は右方にご覧の通りの葉桜でした。

下り臨時列車。

2018年4月 2018年4月21日追加

下り臨時列車。

2018年4月 2018年4月21日追加

お隣の新倉敷駅から新幹線接続の金光臨がやって来ました。 一駅間だけのショートリリーフです。

編成をくねらせるように2番線に到着します。

到着。

2018年4月 2018年4月21日追加

到着。

2018年4月 2018年4月21日追加

2番線停止位置にほぼ到着した115系フツーの金光臨。 望遠で覗いていつもと何か感じが違うと思ったら、南口工事に伴い、西跨線橋が3番線ホームまでで切り取られていました。

この角度で眺める金光病院も、ちょっと新鮮。

下車客。

2018年4月 2018年4月21日追加

下車客。

2018年4月 2018年4月21日追加

ドアが開くとすぐに、大勢の乗客が一斉に下車します。

臨時の南出口に通じるのは東跨線橋。 前後(東西)に階段がありますから、もう少し後に停めた方が動線が良いようにも思いますが、階段に集中混雑がひどくなるでしょうか。

回送準備。

2018年4月 2018年4月28日追加

回送準備。

2018年4月 2018年4月28日追加

2番線に到着した臨時列車。 すぐにテールライトが点灯されました。 いつもなら下り方に回送されるのですが、本日は上り方?

金光臨、毎回運用が微妙に変わりますので、この先が読めません。 (事前調査していないし。)

定期列車。

2018年4月 2018年4月28日追加

定期列車。

2018年4月 2018年4月28日追加

臨時列車の後を追うようにやって来た、定期列車。 新倉敷駅ではいつも団体の「積み残し」が発生し、この列車も金光臨の補完を担っています。 (新倉敷の案内放送を聞いていると、最初から織り込み済みのようですが。)

とは言え2扉の117系では少々不便?

工事中。

2018年4月 2018年4月28日追加

工事中。

2018年4月 2018年4月28日追加

南口ロータリーの工事たけなわの金光駅。 掘削重機やバッチャープラントでいかにもという雰囲気です。

今年は桜は、ご覧の通りでした。

貨物列車。

2018年4月 2018年4月28日追加

貨物列車。

2018年4月 2018年4月28日追加

普通列車の次にやって来たのは、コンテナ貨物列車。 機関車はEF210です。

貨物牽引機、殆どこれになってしまいました。

定期列車。

2018年4月 2018年4月28日追加

定期列車。

2018年4月 2018年4月28日追加

上り定期列車です。 しかし、福山からの団体輸送の役割も担っています。

黄色一色ばかりなので、113系か115系か、パッと見で見分けがつきません。

貨物列車。

2018年4月 2018年4月28日追加

貨物列車。

2018年4月 2018年4月28日追加

この時刻には、下り貨物が続行でやって来ます。

今度は同じEF210ながら、シングルアームパンタグラフ搭載の増備形でした。

ラ・マル・デ・ボア。

2018年4月 2018年5月12日追加

ラ・マル・デ・ボア。

2018年4月 2018年5月12日追加

岡山支社の観光列車、ラ・マル・デ・ボア。 日曜日は尾道行きとして運転されます。

乗ってみたい列車ではあるのですが、岡山から尾道行きでは、途中駅在住者には新鮮味がありません。 せめて呉線竹原あたりまで運転してくれれば全然違うのですが、同じJR西日本内でも、支社の壁の限界?

上り貨物。

2018年4月 2018年5月12日追加

上り貨物。

2018年4月 2018年5月12日追加

金光臨の隣を通過するのは、上りの貨物列車。 こちらの機関車は、同じEF210ながら、セノハチ対応の300番台、ゴールドライン入りです。

上り金光臨。

2018年4月 2018年5月12日追加

上り金光臨。

2018年4月 2018年5月12日追加

福山から新幹線団体客接続の、上り金光臨です。

こちらも115系ながら、下り方の先頭車(最後尾)は中間車改造の「食パン」でした。

これにもいろいろなタイプがあり、この車両は「側面張り上げ改造に運転席連続窓、ヘッドライトはオデコ部分」というバージョンです。

金光臨同士。

2018年4月 2018年5月12日追加

金光臨同士。

2018年4月 2018年5月12日追加

変哲もない黄色の115系同士ですが、どちらも本日の重要なお客、金光臨です。

福山からの上り臨時は、4両プラス2両の6両編成でした。

国鉄色。

2018年4月 2018年5月12日追加

国鉄色。

2018年4月 2018年5月12日追加

ちょうど金光駅に金光臨が2本、というタイミングで、下り定期列車に国鉄色の115系がやって来ました。

1年前に国鉄色のまま検査出場し、まだまだ使うようです。

金光臨同士。

2018年4月 2018年5月12日追加

金光臨同士。

2018年4月 2018年5月12日追加

1番線に入っている上り金光臨。 この後定期列車がやって来ますから、早々に発車しなければなりません。 最近のJR西日本。 車両や設備を切り詰め、余裕の無さが目立ちます。

それはさておき、2番線の列車。 到着後一度灯されたテールライトが消され、ヘッドライトだけになりました。 やはり下り方に回送のようです。

発車。

2018年4月 2018年5月19日追加

発車。

2018年4月 2018年5月19日追加

上り列車がホームでグズグズしている間に、2番線の臨時列車が回送列車として発車のようです。

金光西踏切が、下り列車の表示と共に閉鎖されました。

下り回送。

2018年4月 2018年5月19日追加

下り回送。

2018年4月 2018年5月19日追加

金光駅2番線から下り本線に進む、金光臨回送列車です。

本日は、3+4の7両編成でした。

下り接近。

2018年4月 2018年5月19日追加

下り接近。

2018年4月 2018年5月19日追加

下りの金光臨が接近中です。

上り列車が電柱ど真ん中で間抜けなアングルですが、毎回なぜか、タイミングが上り定期列車接近と輻輳してしまいます。

下り接近。

2018年4月 2018年5月19日追加

下り接近。

2018年4月 2018年5月19日追加

上り列車が通り過ぎた直後の金光西踏切から。 下り金光臨が接近し、間もなく本線から2番線への分岐に入る、そんなタイミングです。

2番線到着時はこの踏切は反応しないため、撮り逃さないように十分注意が必要です。 (反応しないお陰で、堂々と踏切から撮影できるわけですが。)

進入。

2018年4月 2018年5月19日追加

進入。

2018年4月 2018年5月19日追加

本線から分岐し、2番線に進入中の金光臨。 車両はお馴染みの、京都の緑色117系8両編成です。

月例参拝含め、ほぼ毎月やって来るレギュラー選手です。

到着。

2018年4月 2018年5月19日追加

到着。

2018年4月 2018年5月19日追加

大阪からの金光臨117系。 2番線のほぼ定位置に到着しました。

1番線は上り定期列車ですが、本日金光教大祭のため、こちらも多数の下車客です。

下車客。

2018年4月 2018年5月26日追加

下車客。

2018年4月 2018年5月26日追加

臨時列車からの団体客で、2番ホームは溢れ返っています。

跨線橋は東西2か所ですが、団体の参拝客は皆臨時の南改札に向かいますから、東跨線橋に集中。 なかなか混雑はおさまりません。

定期列車と。

2018年4月 2018年5月26日追加

定期列車と。

2018年4月 2018年5月26日追加

臨時列車117系の横を発車する、定期の下り115系。 団体ばかりではなく個人の参拝客も多く、この列車からも多数の下車客がありました。

今年は葉桜。

2018年4月 2018年5月26日追加

今年は葉桜。

2018年4月 2018年5月26日追加

完全な葉桜、というにはやや早めではありますが、すでに「花見」という状況ではありません。

当地でも今年の桜の見ごろは相当に早く、いつもなら本日が一番の花見時なのですが、すでにこんな有様です。

117系。

2018年4月 2018年5月26日追加

117系。

2018年4月 2018年5月26日追加

今回も、やって来たのは京都の117系、緑色の8両編成です。

時折例外もありますが、年2回の大祭や毎月の参拝で関西から直通でやって来るのは、現在はほぼこの編成です。

工事中。

2018年4月 2018年5月26日追加

工事中。

2018年4月 2018年5月26日追加

南口ロータリー新設工事の進む金光駅。

ご覧の通り、旧4番線5番線部分のホームは、中央部が切り取られました。

今後右側の里見川堤も合わせて改修されますが、それにしてもあまり幅の広い用地ではないようです。

西跨線橋。 ホーム撤去に伴い、ご覧のように切り取られました。

工事中。

2018年4月 2018年5月26日追加

工事中。

2018年4月 2018年5月26日追加

実は、このあたりが金光駅南側の花見の中心地だったのですが、それは言っても始まりません。

堤から下る道路は工事用の仮設のもので、ロータリー化にあたっては、逆に手前側から奥に向かって下ってゆく配置となります。

停車中。

2018年4月 2018年6月2日追加

停車中。

2018年4月 2018年6月2日追加

この117系は、15時半頃までの発車まで、2番線でそのまま休憩です。

最近は保守の手間を省くためか、どの駅も余剰の線路は剥がされ運用に余裕がなくなりつつありますが、まさか金光駅の2番線は廃止にはならないでしょうね。

旧ホーム。

2018年4月 2018年6月2日追加

旧ホーム。

2018年4月 2018年6月2日追加

旧4番線5番線のホーム。 中央部はロータリー化のため削除されましたが、東側はかなりの長さが従来のまま残っています。

この部分は今回の工事によるJRから浅口市への譲渡対象外のため、当面このままで残るでしょうか。

停車中。

2018年4月 2018年6月2日追加

停車中。

2018年4月 2018年6月2日追加

2番線に停車中の117系。

金光教本部広前での行事はこれからですから、暫くはのどかなひと時です。

東跨線橋。

2018年4月 2018年6月2日追加

東跨線橋。

2018年4月 2018年6月2日追加

東跨線橋。 東西の階段の両側部分のホームは切り取られましたが、ホームへ下りる階段はまだ現状のままです。

不定期に南出口を使用するため、こちらは撤去とは行かないようで、どのように改造されるのか。 今のところ、浅口市のHPではこれからの工事の工程はよく判りません。

葉桜。

2018年4月 2018年6月2日追加

葉桜。

2018年4月 2018年6月2日追加

当たり前ですが、東側も「葉桜」状態です。 例年なら大祭最終日の日曜日は花見客で賑わう金光駅南側。 ですが、今年は散歩客を除き、花見客は皆無でした。

旧・東踏切付近。

2018年4月 2018年6月2日追加

旧・東踏切付近。

2018年4月 2018年6月2日追加

すでに50年ばかり前に廃止されてはいますが、旧金光東踏切付近です。

踏切から繋がる正面の道路は、私のかつての通学路でした。(当時すでに東踏切は廃止されていましたが。)

今となっては細い路地ですが、以前は路線バスも走る道路でした。

金光駅風景。

2018年4月 2018年6月9日追加

金光駅風景。

2018年4月 2018年6月9日追加

南口工事の進む金光駅ですが、東側からの眺めは、今のところ大きく変わっているように見えません。 こちらから見るとホームが全て従来通りであることと、東跨線橋が変わっていないためです。

が、今後はどうなるでしょうか。

117系同士。

2018年4月 2018年6月9日追加

117系同士。

2018年4月 2018年6月9日追加

黄色と緑の117系同士の色違い。 元をただせば、関西の新快速用の車両です。

京都と岡山、どちらの編成が長く使われるでしょうか。 (当然、岡山!?)

2番線。

2018年4月 2018年6月9日追加

2番線。

2018年4月 2018年6月9日追加

2番線に停車中の、臨時117系。 すでに関西地区から117系を新型車両に置き換える計画が進行中。 早晩、この金光臨からも姿を消すかもしれません。 それとも臨時編成は最後まで残る?

カープ号。

2018年4月 2018年6月9日追加

カープ号。

2018年4月 2018年6月9日追加

赤いド派手な電車は、今年も好調、カープのラッピング電車です。 本当はもっと派手なのですが、逆光なのと若干雲が出たせいで、写真の派手さは今一つです。

それより、運転席の窓をHゴムからボンディングに変えられた115系。 真っ赤に塗ると、名鉄の電車のよう。

金光駅。

2018年4月 2018年6月9日追加

金光駅。

2018年4月 2018年6月9日追加

金光駅正面は、以前と大きくは変わらない姿です。 こちら北口は、南口ロータリーの工事に引き続き改良工事が予定されており、いずれ大きく姿を変える予定です。

停車中。

2018年4月 2018年6月16日追加

停車中。

2018年4月 2018年6月16日追加

2番線に停車中の金光臨117系編成。

改札は石造りの枠からステンレス製を経て自動改札に変わりましたが、駅舎内から眺める風景は、昔と同じです。

枝垂桜?

2018年4月 2018年6月16日追加

枝垂桜?

2018年4月 2018年6月16日追加

1番線の枝垂桜。 こちらはまだまだ満開状態です。

花見を楽しむ、と言うほどの規模でもロケーションでもありませんが。

桜越し。

2018年4月 2018年6月16日追加

桜越し。

2018年4月 2018年6月16日追加

桜の枝越しの、117系下り方。

本当なら「桜越し」の予定だったのですが、「葉桜越し」というほどでもなく、いささか中途半端な感じの4月8日でした。

回送列車。

2018年4月 2018年6月16日追加

回送列車。

2018年4月 2018年6月16日追加

全く予定外でしたが、下り列車が通過して行きました。 本日上りの福山からの金光臨往路に充当された、115系編成です。

本来なら、この後帰路の下りに使用、というのが順当なところなのですが、どういう回送なのでしょうか。

117系。

2018年4月 2018年6月16日追加

117系。

2018年4月 2018年6月16日追加

こちらは当たり前のように昼寝を決め込む、117系編成です。

以後は臨時の到着はないため、本日は発車を待たずにこれで撤収することにします。

桜堤。

2018年4月 2018年6月16日追加

桜堤。

2018年4月 2018年6月16日追加

本来ならば、サブタイトル通り、「桜堤」のはずだった、里見川左岸です。

いつもなら花見客でにぎわうのでしょうが、今年はこんな感じ。 この位置で誘導をされている観光案内の方も、全く手持無沙汰のようでした。

このページのトップへ

| →TOP PAGEへはここから← |

| 編成表 |

| TOP |

| CONTENTS |

| DIARY |

| GALLERY DOMESTIC |

| GALLERY INTERNATIONAL |

| COLLECTION |

| TRAVEL |

| TRIAL 20000 |

| MODELS |

| NEW YEARS MAIL |

| LINK |

| PROFILE |

| MAIL to KAIMON4 |

| HURC |

バナーにご利用ください