| かいもん4号のホームページ MODELS 山陽本線80系 | ||

| →TOP PAGEへはここから← |

と2005年に書いてから13年が経過しました。 ぼちぼち完成目指して???再開します。(←2018年6月追記)

尚、追加は下の方になります。最新の追加は

2018年6月30日

2018年以降Ver.

2018年6月16日

■再度着工?

先日(2018年6月)の長尾地鉄様宅運転会の席で、備南鉄道様から通称「ゴニョゴニョ」の80系床下パーツをたくさん頂きました。 (ここでは写真はお見せできませんが。)

これでは作らないわけには行かないではないですか。

思い起こせば13年前。 作りかけの80系があります。 これに流用。

と思っていたのですが、頂いたパーツのモハの制御器がCS5。 つまり旧型です。 一方作りかけていた80系の中間車は、制御器CS10の300番台。

ということで、暫く抑えていた「封印」を解いて、新たな不良在庫の製作に着手です。 新しいプラ板を目の前に置くと、なんだかワクワクします。

ちなみに、13年前着工の80系車体。 写真のとおり、13年前のそのままです。

2018年6月23日

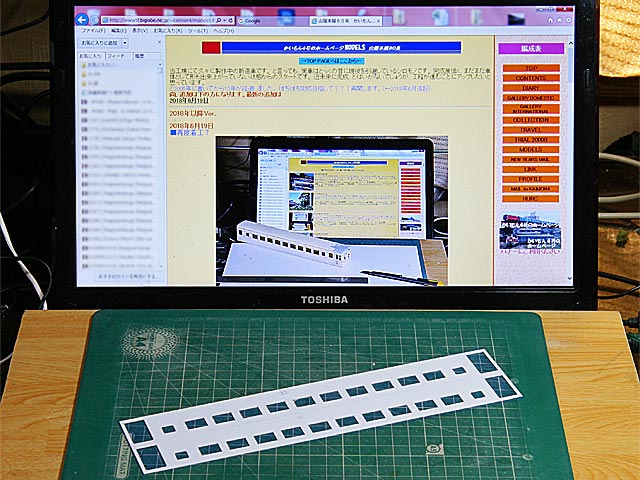

■とりあえず1両目

とりあえず、原形のモハを1両、試作中です。

ケガキと窓明けを終えました。 と言うほどの工数と進捗率ではありません。

しかし今月は外出を多数予定しているので、ここから先思うほどには進まないかも。 と言う早くも進捗遅れの言い訳開始!

2018年6月30日

■屋根板製作

ひとまず1両だけですが、箱に組み上げるところまで進めたいため、屋根板を作りました。 小高模型の木製屋根板もどきなら、ダブルルーフを除きこれで大抵製作できます。

しかしながら、6月は出張に加えて休日も外出が多いため、思うようにははかどりません。 (7月になったら、はかどるの??)

多分・・・。きっと・・・・・。

2005年Ver.

下に行くほど新しくなります。(なるはずです!・・・・・そのうちに。)

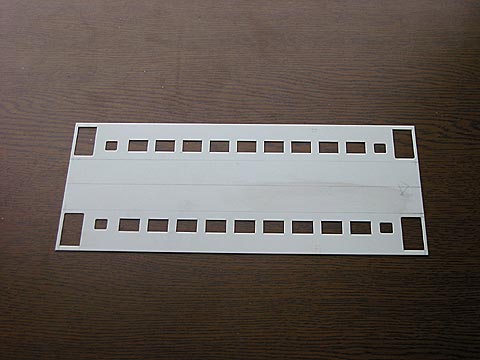

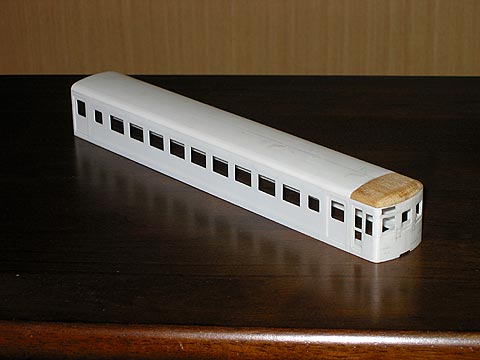

■着工風景 2005年7月10日。

着工直後の「新車」です。

といってもまだ材料取りとケガキが終わって、窓を抜き終えたばかりの姿です。

材料はスチロール樹脂(タミヤのプラ板)のため、ここまではカッターとヤスリだけの作業で、割合短時間で出来あがります。

これまでの「MODELS」の写真の中では最も原材料に近い(というと聞こえは良いですが、要するに完成品には程遠い)姿です。

このあたりから振りをつけてこのページにアップしていれば、少しは進捗が目に見えるのではないかと思ってはいるのですが。

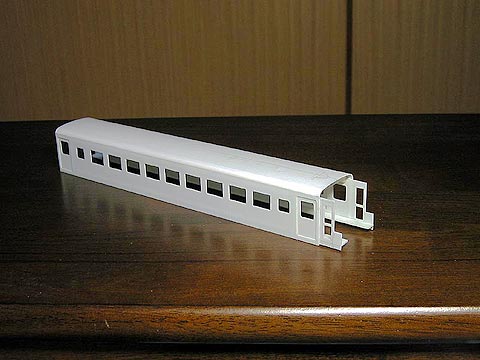

■車体ハコ組み 2005年7月10日。

上の写真の板に補強を入れて折り曲げると、こんな姿になります。

ここまで来ると車両に見えるので、随分と進んだような錯覚に陥ってしまうのですが、実はこのあたりまでは、さほど多くの時間は必要としません。 完成までの全工程から見ると、作業時間にしてほんの1割程度のものです。

通常は、このあたりで一仕事終わった気になってしまい、以後は遅々として進まなくなってしまうのがいつもの例です。

■先頭部取り付け 2005年10月30日追加。

先頭部の運転台を取り付けました。

80系のうち原型タイプのクハは、前頭形状が一円弧の大きなRの円筒形状であまり複雑ではないため、製作は比較的楽です。

頭の部分は、製作数と形状によってプラスチックにするか木から削りだすか迷うところですが、今回は木製にしました。

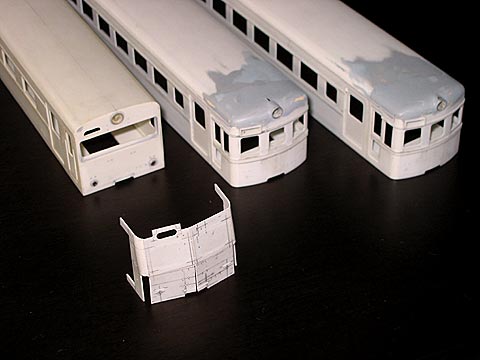

■クハ 2005年10月30日追加。

制御車クハ86&クハ85の先頭部です。

今回のメインは3枚窓のクハ86原型タイプで、あとの2つはお遊びです。 そのうちこちらも増備するかもしれませんが。

クハ86原型は、全体としては単純な前頭部とは言いながら、3枚の窓ガラスは平面ガラスです。 これを支える鋼体部もこの部分のみ平面形状となっていますから、ちょっとだけ細工が必要です。 一応表現はしてみたつもりですが、なにしろほんの僅かの違いですから、なんとなく誤魔化したような形状に仕上がりました。

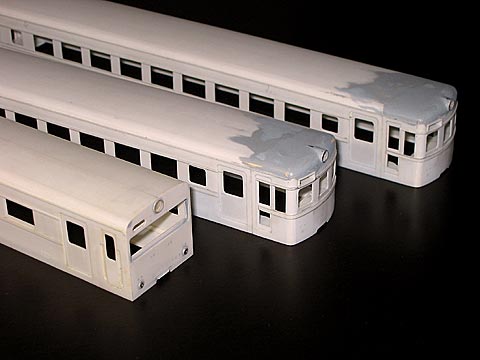

■車体ほぼ組みあがり 2005年10月30日追加。

車体としては、おおむね組みあがった状態になりました。

まだ先頭のテールランプ取り付けとか、若干残った状態ではありますが。 クハが原型タイプでありながら、中間電動車モハ80は最終増備車の300番代です。 末期に山陽本線で活躍していたころは新旧ごちゃ混ぜでしたから、問題はありません。

ちょうど着工後製作中に、某社より同じHOサイズの80系原型タイプ完成品が発売になりました。 が、価格は最短編成の4両で何と20万円! 尋常とは思えません。 実物編成を目指す身としては、横目で眺めながら地道に自作に専念することにしましょう。

■先頭部 2005年10月30日追加。

プロトタイプは山陽本線末期の姿です。 原型に比べると色々と更新改造されており、細部の形状が変わっており、車両によって形状はまちまちです。 特定番号の車両がモデルというわけではなく、写真より適当に取捨選択しての製作です。

一番面倒くさいのは頭部のパテ入れ。 材料に木を使う場合、塗って削ってまた塗って、といった感じで非常に工数が掛かります。 おまけに材料は30年近く前に購入して十分枯らしが効いたはずの木製屋根板なのですが、パテのシンナーを吸ったためか、この期に及んで若干反り返りが生じて再修正が必要になってしまいました。

■実物: 交通科学博物館 2005年10月30日追加。

クハ86の1号機です。

昭和50年代初めに引退後、暫く山陽本線柳井駅の外れに放置されていましたが、現在では復元されてモハ80の1号機とともに大阪の交通科学博物館で静態保存されています。

復元にあたっては、ほぼ登場時の姿に改造されたため、今回の模型の姿とは異なりますが、やはり実物を見るのは非常に参考になります。

| →TOP PAGEへはここから← |

| 編成表 |

| TOP |

| CONTENTS |

| DIARY |

| GALLERY DOMESTIC |

| GALLERY INTERNATIONAL |

| COLLECTION |

| TRAVEL |

| TRIAL 20000 |

| MODELS |

| NEW YEARS MAIL |

| LINK |

| PROFILE |

| MAIL to KAIMON4 |

| HURC |

バナーにご利用ください