|

首里城 琉球王国の居城として15世紀から廃藩置県まで約500年にわたり琉球王国を統治し、沖縄の政治経済・文化の中心地となっていました。同時に、各地に配置された神女(しんじょ)たちを通じて、王国祭祀(さいし)を運営する宗教上のネットワークの拠点でもありました。首里城とその周辺では芸能・音楽が盛んに演じられ、美術・工芸の専門家が数多く活躍していました。首里城は沖縄戦を含め4度焼失しました。戦後、跡地は琉球大学のキャンパスとなりましたが、大学移転後復元事業が推進され現在に及んでいます。復元された首里城は、18世紀以降をモデルとしています。2000年12月2日、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の一つとして世界遺産に登録されました。(那覇観光協会HPより)

|

|

|

| 首里駅を降りるとすぐに観光案内版がありました。今日も徒歩で散策です。 |

龍潭池(りゅうたんいけ) 首里の街の谷地形を利用して作られた龍潭池は、1427年に琉球王府の王が中国からの冊封使一行をもてなすために作らせたものだそうです。大池は龍の頭の形に掘られ、周囲約416m、満席8,400㎡です。首里城の龍樋からあふれた水が円鑑池を満たし、さらに龍潭へと注ぐようになっています。冊封使滞在中の重陽の日には龍舟宴が催されたそうです。 |

|

|

| 中城御殿(なかぐすくうどぅん) 旧沖縄県立博物館の敷地です。中城御殿跡と石垣 当敷地は、琉球王府時代の世子が住む通称「中城御殿」のあった場所である。1879年廃藩置県による首里城明け渡し以降は、国王もこの屋敷に移り、東京に移住するまで生活をした。王子尚典が父尚泰王とともに1885年東京に移住した後は「尚公爵家首里邸」となり、同家ゆかりの人たちが常住していたが、1945年の沖縄戦で多くの宝物とともに建物は消失した。1966年琉球政府立博物館が建設され、復帰にともない沖縄県立博物館と改称し、今日に至っている。当敷地の石垣は、沖縄戦で破壊され僅かに龍潭に面する一部分が残存し、琉球王府時代をしのぶ文化財として親しまれてきた。残存部分については、沖縄戦による弾痕が残る歴史資料であり、その工法は「あい方積みで扇形」という高度の技法を用いてあるので、可能な限り原形をとどめる形で補修した。なお、破壊された部分については新しく積みあげて復旧した。(説明板より) |

玉陵(たまうどぅん) 玉陵は1501年尚真王が父尚円王の遺骨を改葬するために築かれ第二尚氏王統の陵墓となりました。墓室は三つに分かれ中室は洗骨前の遺骸を安置する部屋 創建当初の東室は洗骨後の王と王妃、西室には墓前の庭の王陵碑に記されている限られた家族が葬られました。全体のつくりは当時の板葺き屋根の宮殿を表した石造建造物になっています。墓域は2442㎡。沖縄戦で大きな被害を受けましたが1974年から3年余りの歳月をかけ修復工事が行われ往時の姿を取戻して今日に至っています。沖縄県教育委員会那覇市教育委員会(説明碑より)国指定重要文化財(建造物)・国指定史跡です。 |

|

|

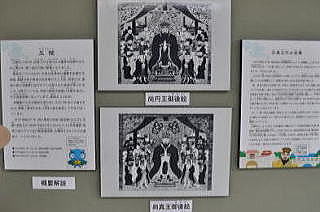

| 管理事務所の地下が展示室になっています。観覧料300円。これは、尚円王と尚真王の御後絵(うぐい)=肖像画です。陵墓の始まりです。 |

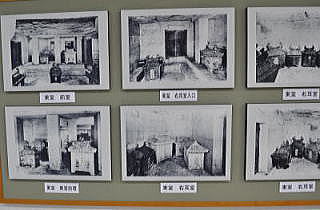

墓室内の写真も展示してあります。墓室内には入れませんが、丁寧な展示と紹介がしてありました。 |

|

|

| いろいろな甕が展示されていました。解説も興味深いものがありました。 |

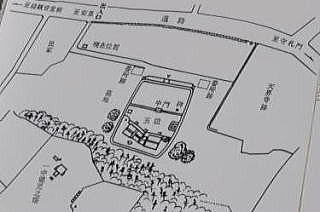

玉陵の配置図です。 |

|

|

| 東の番所と入り口です。 |

入り口です。墓陵内は、琉球石灰岩の高い石垣で囲まれています。 |

|

|

| 前庭の中門です。珊瑚砂利が敷き詰められています。 |

玉陵の全景です。墓堂は、自然の岸壁をうがち外部を切石積の家型とした沖縄特有の形式です。 |

|

|

| 東室です。 |

西室です。 |

|

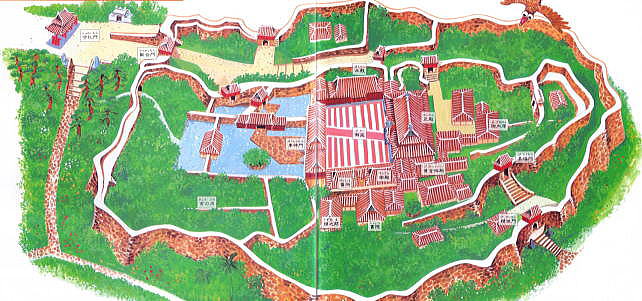

| 首里城の配置(「子どものための首里城いろいろ知識」より) |

|

|

| 守礼門 扁額の「守礼之邦」から守礼門というそうです。本来は「上の綾門(うぃーぬあいじょう)」といい、この通り「綾門大道(あいじょううふみち)」の西側の門を「下の門(しむぬあいじょう)」=「中山門」といったそうです。首里城の大手門にあたります。なお中山門は、明治時代に老朽化のため撤去されました。 |

園比屋武御嶽石門(そのひやんうたきいしもん) 石門とその奥の森を園比屋武御嶽といい王府の祈願所であった。石門は神社でいう拝殿にあたるが本殿に相当する建物はなく石門の後ろに広がる森がそれにあたるという。石門の創建は尚真王時代の1519年。1933年には旧国宝に指定されたが沖縄戦で大破、1957年に復元され後に解体修理し1986年に完成した。石門は竹富島の西塘の作と伝えられる。石材は主に琉球石灰岩を用い板葺唐破風屋根をあらわす。屋根の飾りなどに日本と中国の様式を合わせて用いた沖縄独特の優れた石造建築である。沖縄県教育委員会那覇市教育委員会(説明碑より)国指定有形文化財(建造物)・国指定史跡です。 |

|

|

| 歓会門(かんかいもん) 首里城の城郭内に入る第一の正門です。中国肯定の使者「冊封使」などを歓迎するという意味でこの名がつけられました。「あまへ御門」ともいいます。「あまへ」は沖縄の古い言葉で「歓んで迎える」を意味しており「歓会」はその漢訳です。門の両側の一対の獅子像「シーサー」は魔除けの意味をもっています。1500年前後創建。沖縄戦(1945年)で焼失し、1974(昭和49)年に復元されました。(説明板より) |

瑞泉門(ずいせんもん) 石段上の門は瑞泉門で、その名は龍樋の水が瑞泉(りっぱな、めでたい泉の意)と讃えられたことに由来します。別名「ひかわ御門」ともいいます。「ひ」は樋のことで、「かわ(川)」は沖縄では井戸や泉のことをさします。さきほどの歓会門とちがい、双璧の石門の上に櫓がのっています。この形式は日本本土の主な城のもんと共通しています。創建は1470年頃。沖縄戦で焼失し、1992(平成4)年に復元されました。(説明板より) |

|

|

| 龍樋(りゅうひ) 石垣途中の右手に泉があります。龍の口から水が湧き出ていることから、龍樋という名があります。龍の石彫刻は、いまから焼く500年前の1523年に中国からもたらされた当時のままのものです。龍樋の水は、王宮の飲み水として使われました。また、中国からの使者「作封使」が琉球を訪れたとき、那覇港近くにあった宿舎「天使館」まで毎日この水が運ばれたといいます。この周辺の石碑は、龍樋の水の清らかさを賞賛した冊封使たちの書を刻んだもので、冊封七碑と呼ばれています。沖縄戦でほとんどが破壊されましたが、拓本をもとに1996(平成8)年に復元されました。(説明板より) |

本当に清らかな水です。写真でも分かるでしょう! |

|

|

| 漏刻門(ろうこくもん) 漏刻とは、中国語で水時計という意味です。この門の上の櫓の中に水で時間をはかる水槽(水時計)が設置されていました。門をすぎた広場には日時計があり、その二つで時刻をはかり、太鼓をたたいて時をしらせました。別名「かご居せ御門」ともいいます。駕籠で登城することを許されていた身分の高い役人も、国王に敬意を表しこの門で駕籠を下りたということからそのように呼ばれました。創建は15世紀頃。老朽化のため昭和初期には撤去されていたものを1992(平成4)年に復元しました。(説明板より) |

漏刻門内の広場から、久慶門方面、遠く海を臨む。 |

|

|

| 広福門(こうふくもん) 「広福」とは「福を行き渡らせる」という意味です。建物そのものが門の機能をもっているのが特徴です。門の正面意向かって左側が、氏族の財産をめぐる争いを調停する「大与座(おおくみざ)」、右側が神社仏閣などを管理する「寺社座」という役所になっていました。創建年は不明。明治末頃に撤去され、1992(平成4)年に復元されました。(説明板より) |

首里森御嶽(すいむいうたき) 首里森とは首里城の別称で、御嶽とは沖縄の聖地または拝所のことです。琉球の神話では、この御嶽は神が造った聖地であり、首里城内でもっとも格式の高い拝所の一つです。場内にはここをふくめて「十嶽」と呼ばれる10ヵ所の拝所があったといわれています。国王が城外の寺社に出かけるときにこの御嶽で祈りをささげ、神女たちが多くの儀礼を行いました。石積内の植物はガジュマルやクロツグです。1997(平成9)年に復元されました。(説明板より) |

|

|

下之御庭(しちゃぬうなー)と奉神門(ほうしんもん) 下之御庭に入ると奉神門が見えてきます。この門からは入場料800円。

「下之御庭(しちゃぬうなー)」とは、沖縄的表現で「下の庭」という意味である。首里城正殿のある「御庭(うなー)」へ入る前の広場で、正殿前で行われる様々な儀式の控え場であり、正殿の建築工事の際には資材置場等として使用された。現在は城内でのイベント等の際に利用されている。

(首里城公園HPより)

「神をうやまう門」という意味で、首里城正殿のある「御庭(うなー)」へ入る最後の門である。1562年には石造欄干(せきぞうらんかん)が完成したという記録があることから創建はそれ以前である。その後1754年に中国の制に倣い改修した。建物は明治末期頃に撤去されたが、1992年(平成4)に外観が復元された。現在は公園管理のための施設として利用されている。別名「君誇御門(きみほこりうじょう)」ともいう。向かって左側(北側)は「納殿(なでん)」で薬類・茶・煙草等の出納を取り扱う部屋、右側(南側)は「君誇(きみほこり)」で城内の儀式のとき等に使われた。3つの門のうち中央は国王や中国からの冊封使等限られた身分の高い人だけが通れる門である。それ以外の役人は両側の門から入城した。(首里城公園HPより) |

御庭(うなー)と正殿(せいでん) 「御庭(うなー)」は首里城の中心部である。正面が「正殿」、向かって右(南側)が「南殿・番所(なんでん・ばんどころ)」、左(北側)が「北殿(ほくでん)」で、これらに囲まれた中庭広場の空間を「御庭」という。年間を通じて様々な儀式が行われた広場である。御庭には磚(せん)【敷き瓦】というタイル状のものが敷かれているが、この色違いの列は、儀式のさいに諸官が位の順に立ち並ぶ目印の役割をもっていた。中央の道を「浮道(うきみち)」といい、国王や中国皇帝の使者【冊封使(さっぽうし)】等限られた人だけが通ることを許された。(首里城公園HPより)

正殿は琉球王国最大の木造建造物で国殿または百浦添御殿(ももうらそえうどぅん)とよばれ、文字通り全国百の浦々を支配する象徴として最も重要な建物でした。正殿を二層三階建てとすることや装飾化した龍柱は日中にも類例がなく、琉球独自の形式といってよいでしょう。首里城正殿の壁等の彩色塗装には、桐油が塗られています。なお、下地の一部は漆です。(首里城公園HPより) |

|

|

| 鎖之間(さすのま) 鎖之間は王子などの控え所であり、また諸役の者達を招き懇談する、御鎖之間(おさすのま)と言われる広間がある建物である。また、奥には裏御座(うらござ)と言われる茶室があり、御鎖之間(おさすのま)の裏座にあたり、お茶を点てて客人に振る舞っていた。現在、鎖之間においては、往時の賓客がおもてなしを受けたように、琉球のお茶菓子で接待を体験できる施設として御利用になれます。(別途有料となります)(首里城公園HPより) |

庭園 庭園は、書院・鎖之間と一体をなす重要なもので、城内で唯一の本格的な庭園である。書院に招かれた冊封使たちは、この庭園の魅力を讃える詩を詠んだ。その様子を「わだかまった松と蘇鉄とを、奇怪な格好をした石の間に、互い違いに植えている」と伝えている。沖縄県内のグスクの中で、庭園があったことが分かっているのは首里城だけで、琉球石灰岩をたくみに利用したつくりになっている。(首里城公園HPより) |

|

|

| 鎖之間の廊下から、書院と庭園を望む。平成21年に建物と庭園が国の「名勝」に指定されたそうです。 |

書院の廊下から庭園を望む。蘇鉄と松が違和感のある景色でした。 |

|

|

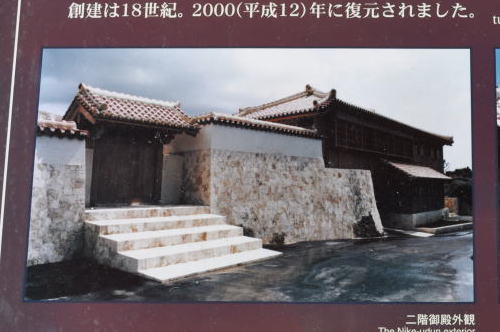

| 二階御殿(にーけーうどぅん) 「御住居所御殿(ごじゅうきょしょうどぅん)」とも呼ばれ、国王の日常的な居室として使われていました。城内の行政施設が入母屋造であるのに対し、寄棟造となっていて、格を下げた形式になっています。地形に合わせて北側は2階建、南側は平屋建になっています。2階内部は床の間や違棚のある書院風の造りになっています。創建は18世紀頃。2000(平成12)年に復元されました。(説明板より)一般客は入場できず、説明板の写真を撮りました。 |

首里城正殿の遺構 首里城正殿は創建以来、戦火・失火により四度の焼失と再建をくり返しています。下に見える石積みは、焼失・再建を繰り返した首里城正殿の遺構です。現在の首里城正殿は本来の遺構を保護するため、約70㎝ほどかさ上げして建築されています。(説明板より) |

|

|

| 御差床(うさすか) 中央の一段高い床が正殿で行われる政治や儀式の際に、国王が出御する玉座「御差床」である。この裏側には2階に通じる階段があり、国王はこの階段を降りて御差床についた。左右には国王の子や孫が着座した「平御差床」がある。御差床の両脇の朱柱には金龍と五色の雲が描かれ、天井は丸く上部に折り上げて格式を持たせている。記録によると、平御差床の床の間には麒麟、鳳凰の絵が掛けられていた。(説明板より) |

お茶の道具らしきものですが、特段の説明はなかったように思います。

なお、正殿1階は国王みずから政治や儀式を行うところで、「下庫裡(しちゃぐい)」と呼ばれていた。広間中央の一段高い床が鉱区王の玉座「御差床(うさすか)」である。国王は2階より裏側の階段を降りて御差床に着座した。(説明板より) |

|

|

正殿2階と御差床(うさすか) 正殿2階は日常的には王妃や身分の高い女官たちが使用した空間であり、「大庫裡(うふぐい)」と呼ばれていた。中央の御差床は格式の高い儀式に使用し、「唐玻豊(からはふ)」の間は国王が朝賀の儀式などに臨むところである。南東の隅の部屋は「あせんみこちゃ」と呼ばれ、国王や親族、女官たちが神霊への拝礼を行った部屋である。2階は1階に比べ天上が高く、各部屋の装飾も豪華である。玉座である御差床の上部には中国皇帝より贈られた御書の扁額がいくつも掲げられていた。正殿の南側は国王、王妃の居間・寝室にあたる「小金御殿(くがにうどぅん)」が隣接し、2階部分は廊下で正殿と繋がっていた。正殿の裏側一帯は「御家原(おうちばら)」と呼ばれ、国王の家族や女官の生活の場として多くの建物が建てられていた。「御内原」や正殿2階を含む一帯は女官が管轄しており、男子禁制の領域であった。

2階の御差床は国王の玉座としてさまざまな儀礼や祝宴などが行われたところである。儀式の際には床の間には香炉、龍の蝋燭台、金花、雪松などが置かれ、壁には孔子像の絵が掛けられていた。壇の形式は寺院の須弥壇に似ており、側面の羽目板には葡萄と栗鼠の文様が彫刻されている。高欄は正面に1対の金龍柱が立ち、その他の部材には黒漆に沈金が施されている。部屋の上部には、かつて中国皇帝から贈られた御書の扁額がいくつも掲げられていた。「中山世土(ちゅうざんせいど)」の扁額はその一つであり、古記録をもとに再現している。(説明板より)

|

正殿3階 この急な階段を登ると、3階にいたる。3階は主に通風のために設けられた屋根裏部屋となっている。内部は彩色がなく、柱は八角形で1・2階より細い。(説明板より)もちろん登れないので、説明板を撮りました。3階窓からの眺望はとてもよさそうです。 |

|

|

| 北殿(ほくでん) 北殿はかつては北の御殿(にしのうどぅん)、議政殿(ぎせいでん)とも呼ばれていました。創建は1506〜1521年頃とされ、記録によると1709年の首里城の大火で他の建物とともに焼失し、1712年頃再建されました。通常は王府の行政施設として機能し、表15人衆(大臣)や筆者、里之子(さとぅぬし)と呼ばれる役人等が働いていました。北殿は南殿・番所同様、鉄筋コンクリート造として外観を木造で復元しています。案内はパネルなどで首里王府の位置やしくみ、冊封式典(さっぽうしきてん)などを解説し、映像による展示も行っています。(首里城公園HPより) |

北殿内の展示です。昔の謁見の様子でしょうか? |

|

|

| もう一度正殿を眺めます。 |

淑順門(しゅくじゅんもん) 淑順門は、国王やその家族が暮らす御内原と呼ばれる場所への表門です。琉球語の古称は「みもの御門」「うなか御門」です。建物の創建年は不明とされています。門の造りは櫓門形式・入母屋造・本瓦葺となっています。現在の建物は、遺構・子写真・古地図等の関連根拠情報に基づいて復元し、櫓の上塗は古文書を参考に旧久志間切(名護市と東村の一部)で採取された弁柄を使用しています。(説明板より)2010年の復元です。 |

|

|

| 右掖門(うえきもん) 国王の親族や女官の生活の場であった正殿裏側のエリア(御内原)へと通じるもんです。創建は15世紀頃ですが、昭和初期に櫓が撤去され、石積と石畳は沖縄戦で破壊されました。発掘調査でその遺構が確認され、2000(平成12)年に復元されました。石積の色が途中で違っているのは、もともとの遺構の上に、新たに石を積んで復元してあるためです。(説明板より) |

寒水川樋川(すんがーひーじゃー) 瑞泉門前の龍樋とならんで首里城内の重要な水源でした。生活用水のほかに防火用水としても利用されたといわれています。あふれ出た水は地中のみぞを通り、久慶門の外側の左右から再び地中に入り、門の向かい側にある円鑑池に抜けました。円鑑池が満水になるとさらに龍潭に注ぎました。このことから首里城の排水処理の一端を知ることができます。(説明板より) |

|

|

| 久慶門(きゅうけいもん) 別名「ほこり御門」ともいいます。「ほこり」は歓会門の別名「あまへ(よろこび)」と対となっていて、「よろこびほこる」の意味になります。歓会門が正門であったのに対し、ここは通用門でおもに女性が利用したといわれています。また、国王が寺院にお参りするときや北の地方に行幸するときなどにも使われました。地形の関係でこの周辺には城内に降った雨が地下水として湧き出てくる場所にあたります。沖縄戦で焼失。1983(昭和58)年に復元されました。(説明板より) |

龍潭にたくさんいた派手な水鳥の正体は、南米産のノバリケンを家禽化したバリケンというものらしい。「フランス鴨」、「タイワンアヒル」、「麝香アヒル」とも呼ばれているらしい。食用家禽として日本に持ち込まれたが、あまり普及していない。飛行能力が残っており日本各地で逃げ出したものが散見される。羽の色は白一色から、黒が混じったまだら模様、ほとんど黒に白が混ざる程度のまで多様で、眼からくちばしにかけた顔の部分に真っ赤な皮膚が見える。 |

|

|

円鑑池(えんかんち)と弁財天堂 「円鑑池」は1502年に造られた人工池で、首里城や円覚寺からの湧水・雨水が集まる仕組みになっている。また、ここからあふれた水が隣の池「龍潭(りゅうたん)」へ流れている。沖縄戦で破壊されたが、1968年(昭和43)に修復された。池の水深は3メートルほどである。

「弁財天堂」は航海安全を司る水の女神・弁財天を祀っている。建物は当初1502年に朝鮮から贈られた方冊蔵経(ほうさつぞうきょう)を納めるために建立されたが、1609年の薩摩侵入で破壊された。1629年に修復、このとき円覚寺にあった弁財天像を安置したが、その後荒廃したため1685年に薩摩から新像を移した。しかし、これも沖縄戦で破壊され、その後1968年(昭和43)に復元された。(首里城公園HPより) |

天女橋 15世紀末に朝鮮王から贈られたお経「方冊蔵経(高麗版大蔵経)」を収めるため1502年円環池の中にお堂が設けられました。そこへ至る橋が天女橋で、当初は観蓮橋と呼ばれました。1609年薩摩の琉球入りでお堂は破壊され法冊蔵経は失われました。1621年に至って新たにお堂を建て、弁財天像をまつり、以後、弁財天堂と呼ばれ橋も天女橋と呼ばれるようになりました。天女橋は中国南部にある橋に似た琉球石灰岩を用いたアーチ橋で残長9.75m幅2.42m、欄干は細粒砂岩でつくられています。1945年沖縄戦で弁財天堂は破壊され天女橋も大破、1968年弁財天堂は復元され、翌年天女橋も修復されました。沖縄県教育委員会那覇市教育委員会(説明板より)国指定有形文化財(建造物)です。 |

|

|

| 円覚寺跡 円覚寺は琉球における臨済宗の総本山であり、山号を天徳山と称した。第二尚氏王統の菩提寺であり、琉球隋一の寺院であった。尚真王が父王尚円を祀るため、1492年から3年がかりで建立したと伝えられる。開山住持は京都南禅寺の芥隠禅師である。建築の手法は、鎌倉の円覚寺にならった禅宗七堂伽藍の形式を備えており、寺域は約3,560㎡であった。伽藍は西面し、前面中央に総門を開き、その左右に腋門を備えていた。総門を入ると放生池があり、放生橋、山門、仏殿、龍淵殿が一線上に配置されていた。昭和8年に円覚寺伽藍として国宝に指定され、総門前庭の円鑑池やハンタン山の緑に映えて荘厳な寺院であったが、去る大戦でほとんど破壊された。現在の総門(県指定有形文化財)と左右の腋門は昭和43年に復元されたものである。放生橋(重要文化財)は昭和42年に修復された。端の勾欄羽目の彫刻は聖地を極め、沖縄の石彫美術の最高傑作であるといわれている。沖縄県教育委員会(説明板より) |

発掘調査をしているようでした。脇から入るとフェンス越しに放生池と放生橋が見れました。早く復元できるといいですね! |

|