石垣島 那覇から411㎞、鹿児島から1,018㎞、台湾からは278kmの地点に位置しており、面積は222.64㎢で、沖縄本島、西表島についで3番目に広い島です。

石垣市は、八重山諸島の政治・経済・文化の中心で、石垣島と尖閣諸島などの13の無人島から成っています。

石垣島は、2度目の訪問ですが、今回は県営バンナ公園から石垣港まで散策しました。

|

|

|

| 県営バンナ公園南口です。県営バンナ公園は、森林丘陵地にあり、バンナ岳の標高は230m、面積は300haあるそうです。公園内には八重山特有のイタジイ、タブノキ、シバニッケイ、ヒカゲヘゴ等が密生していおり、森林内には天然記念物のヤエヤマオオコウモリ、カンムリワシ、セマルハコガメ等の貴重な動物が生息しているそうです。この中に、ふれあい子供広場、自然観察広場、森林散策広場、バンナ森といこいの広場、バンナスカイラインなどは配置されています。 |

公園内には、エメラルドの展望台、渡り鳥観察所、南の島の展望台があります。ここは、バンナ岳山頂付近、バンナスカイライン沿いにある「エメラルドの海を見る展望台」です。 |

|

| 名蔵湾の展望 左奥に竹富島、左の山は石垣島天文台のある前勢岳(197m)、右奥は屋良部岳(217m) |

|

|

| 石垣港方面を望む。 |

「にっぽん丸」が見えます。右には海上保安庁の巡視船「よなくに」も見えます。 |

|

|

| 竹富島を望む。 |

於茂登岳(526m)方面を望む。 |

|

|

| 公園内の「すずかけ橋」です。ほぼ利用されていません。 |

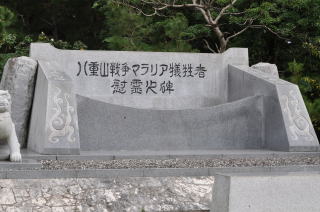

八重山戦争マラリア犠牲者慰霊之碑 南口の石碑の森にあります。ほかにも戦争中のマラリアの犠牲者に関する石碑があるようです。 |

|

|

|

|

| ハイビスカス |

ハイビスカス |

??? |

シロバナセンダングサ |

|

|

|

|

| ヤマニガナ? |

カッコウアザミ |

??? |

フウロソウ |

|

|

|

|

| ??? |

ノアサガオ |

??? |

カエンカズラ |

|

|

|

|

| コウゾリナ |

??? |

??? |

ニチニチソウ |

|

|

| シロチョウ科ツマベニチョウ シロチョウ科では世界最大級の種。開張約9-10cm。日本では九州南端部が北限で、鹿児島県や沖縄県に分布する。前翅先端の先端には三角形の黒い部分があり、その中に大きな橙色の紋をもつ。メスはオスよりも黒い部分が大きく、若干黒ずんでいる。シロチョウ類としては非常に飛翔力が強く、大木を一羽ばたきで飛び越えてゆく。したがって、採集する際には最初の一振りが命である。食草はギョボクなど。幼虫はいわゆる青虫であるが、胸部が幅広くなっている。「幸せを呼ぶチョウ」とも言われる。沖縄県那覇市の国際通り沖縄山形屋の前に大きなツマベニチョウの飾りがあって、長らくシンボル的に愛されていたが、閉店などもあって、現在では撤去されている。沖縄県が本土復帰する前は、日本の昆虫屋のあこがれのチョウの一つであり、佐多岬には多くの虫屋が集まって、手に手に捕虫網を振り回していたという。 |

アゲハチョウ科アオスジアゲハ 日本では本州中部以北ではそれほど多くなく、東北地方南部あたりが北限とされており、北海道にはいない。出現期は5-10月。成虫は年3-4回発生する。成虫の前翅長は 30-45mm ほど。都市周辺でもよく見られ、公園、照葉樹林、街路樹などに生息する。翅は黒色で、前翅と後翅に青緑色の帯が貫いている。この帯には鱗粉がなく、鮮やかなパステルカラーに透き通っている。翅斑は雌雄ともによく似ているため、雌雄の同定は生殖器で判断するのがよい。飛び方は敏捷で飛翔力が高く、樹木や花のまわりをめまぐるしく飛び回っていることが多い。アゲハチョウ類には珍しく静止時には通常翅を閉じて止まるが、翅を開いて止まることがないわけではない。幼虫の食草はクスノキ科植物の葉である。越冬態は蛹。蛹はクスノキの葉を似せた形状をしている。一般のアゲハと違い、幹ではなく葉に蛹を形成する。雄は初夏から夏にかけて水辺に吸水集団を形成する。 |

|

|

| コウノトリ目サギ科ダイサギ 体長は 90cm ほどで、日本ではアオサギと並ぶ最大級のサギ。全身の羽毛が白色。白鷺の一種。雌雄同色。全体が白色で、脚と首が非常に長く、くちばしも長い。足は全体が黒い。夏羽ではくちばしが黒くなり、足の基部がわずかに黄色がかる。また胸や背中に長い飾り羽が現れる。眼先が緑がかる婚姻色が現れることもある。冬羽では飾り羽がなく、くちばしが黄色くなる。 |

水田や川、湖沼などで、魚、両生類、ザリガニ、昆虫などを捕食する。首をS字型に縮めて立っている姿がよく観察される。繁殖は、サギ科の種類同士で寄り集まって、集団繁殖地の「サギ山」を作る習性がある。 |

|

|

| スズメ目カラス科カラス属ハシボソカラス 日本では、ほぼ全域の平地から低山に分布する留鳥。全長50cm。全身が光沢のある黒色をしており、雌雄同色。外から見える羽は黒いが、皮膚に近いところの短い羽毛はダウンジャケットのように白く柔らかな羽毛で、寒さに非常に強く冬も平気で水浴びをする。地肌の色は黒っぽい灰色。脚とクチバシも黒色である。河川敷や農耕地など開けた環境に生息する。極度に都市化が進んだ地域や高山帯ではあまり見られない。ペアは年間を通し縄張りを持つが、非繁殖期には夜間決まった林に集団でねぐらをとる。食性は雑食で、昆虫類、鳥類の卵や雛、小動物、動物の死骸、果実、種子等を食べる。産卵期は4月頃で、1回に3-5個の卵を産む。主にメスが抱卵し、その間オスはメスに餌を運ぶ。抱卵日数は約20日。雛に対する給餌は雌雄共同で行い、雛は孵化後約1か月で巣立つ。 |

コウノトリ目サギ科ミゾゴイ属ズグロミゾゴイ 日本では、沖縄県の石垣島、西表島、黒島に留鳥として生息する。全長47-51cm。上面は赤褐色の羽毛で覆われ、細かく黒い波状の横縞が入る。下面は淡褐色の羽毛で覆われる。喉から胸部にかけて黒褐色の縦縞、胸部から腹部にかけて白と黒の横縞が入る。頭頂から後頭にかけて黒がかった青色の羽毛で覆われ、和名の由来になっている。また後頭の羽毛はやや伸長(冠羽)する。雨覆は赤褐色で、風切羽は暗褐色。雨覆や初列風切の先端は白く、次列風切の先端は明褐色。虹彩は黄色。嘴はやや短く、色彩は黒い。後肢の色彩は黄緑がかった褐色。常緑広葉樹林や河川沿いの林などに生息する。群れを形成することはなく、単独もしくはペアで生活する。日中は木の繁みで休息し主に薄明薄暮時に活動するが、曇天や雨天時は日中でも採食行動を行う。食性は動物食で、魚類、両生類、昆虫類、甲殻類、ミミズなどを食べる。繁殖形態は卵生。樹上に木の枝を束ねた皿状の巣を作り、日本では3-4月に4-5個の卵を産む。雌雄交代で抱卵する。育雛も雌雄共同で行う。 |

|

|

| ツル目クイナ科バン 日本では、東日本では夏鳥で、西日本では留鳥となる。体長は35cmほどで、ハトくらいの大きさ。成鳥のからだは黒い羽毛におおわれるが、背中の羽毛はいくらか緑色をおびる。額にはくちばしが延長したような「額板」があり、繁殖期には額板とくちばしの根もとが赤くなる。足と足指は黄色くて長い。湖沼、川、水田、湿地などに生息する。食性は雑食性で、昆虫、甲殻類、植物の種などいろいろなものを食べる。新川川で見かけました。 |

港の??カモメです。 |

|

|

| バンナ公園南口の向かいには市民の森があるようです。 |

案内図にあった石垣市林業総合センターの売店に入ってみたのですが、誰もいません。 |

|

|

| バンナ岳を振り返ってみました。展望台も見えます。 |

帰りに石垣島鍾乳洞も寄ろうと思ったのですが、時間が足りなかったので看板だけ写しました。 |

|

|

| 桃林寺(とうりんじ) 八重山に寺社が一つもなかったため、薩摩の進言により1614年に建立された臨済宗妙心寺派の寺です。山号は南海山。本尊は観音菩薩。 |

創建当初は茅葺きで、現在の建物は1786年尚貞王代に瓦葺きに再建されたものだということです。お守りを頂きました。 |

|

|

| 桃林寺仁王像 元文二年(1737年)文明氏久手堅仁屋昌忠の作。補佐役は上官氏川平仁屋正肖及び松茂氏小濱仁屋當明の両人。用材は八重山島産材ドシヌ(おがたまの木)である。本像は戦前斯道の権威鎌倉芳太郎氏及び伊東忠太博士によってその芸術的価値を斯界に紹介された。像は向かって右は密迹力士、左は金剛力士である。八重山観光協会(説明板より)県指定有形文化財です。 |

左の吽形が密迹力士(みっしゃくりきし)。右の阿形が金剛力士(こんごうりきし)です。もう一つの説明板には、「日本最南端寺院、八重山桃林時の仁王象。現地産オガタマノキを用いた寄木造りで琉球の人によって製作された現在最古の仏像。そのみなぎる力は堂々たるものである。」とあった。琉球人のアイデンティティーを感じる解説でした。 |

|

|

| 桃林寺権現堂 薩摩藩が尚寧王に寺社の建立を進言したことから、1614年(慶弔9)桃林寺と同治に創建された。祭神は熊野権現を勧進したもので、八重山における寺社建築のはじめであり、貴重な文化遺産である。切妻造りの薬医門、室内に土間を取り込み両脇に裁断を配した拝殿、棟上の火焔宝珠、竜頭等細部手法に特色をもつ神殿からなり、それぞれが軸線上に建造されている。御神体の宝鏡は銅製で琉球最古のものといわれ、ほかに木彫りの仏像も併祀されている。1771年(明和)の大津波により壊滅したが、1786年(典明6)に再建された。その後、1882年(明治15)神殿を改建、1910年(同43)に一部修復された。太平洋戦争で大破したが1947年(昭和22)に修復、1973年(同48)、1978年(同53)に部分修理を加え、1985年(同60)、薬医門、拝殿、扉絵を含神殿及び石牆を修復した。石垣市教育委員会(説明碑より)国指定重要文化財です。 |

左は薬医門、右は神殿です。薬医門の奥に、拝殿、神殿と直線状に配置されているのがよく分かります。 |

|

|

| 新栄公園 向かい合う二つののシーサーがある広い公園です。シーサー公園とも呼ばれているようです。市民会館や市立図書館が並ぶ一角で、遊具のほかにも東屋やオブジェなどもある洒落た公園です。あまり人気はありませんが、一休みさせてもらいました。 |

浜崎緑地公園 港ターミナル通りに面した公園です。いかにも八重島といった感じの木と芝生しかないシンプルな公園でした。ネットで調べてもほとんど情報はありません。昨年6月27日にこの公園で青空リサイクル市が開かれたようです。 |

|