| −ページ〔37〕− | 谷津田だよりのトップに戻る | |||

| 2008 4. 9 |

◎ウイリアム・ワイラーの「ベン・ハー」(59年)は、私の映画好きになった切欠の作品ともいえます。今までビデオを含め5回は見ていると思います。 4/5、ユダヤの王子ベン・ハーを演じたチャールトン・ヘストンが亡くなりました。ヘストンは98年に米社会の銃所持を擁護する全米ライフル協会の会長に就任し、いろいろと話題にもなりました。 大物映画スターがまた一人去ったという感がします。 いつもの便りです。 『タイムトリップしませんか』 ◎「タイムトラベラー」の気持ちにちょとだけなりました。 船橋大神宮の階段の上から商店街を眺めてみますと鳥居の先には、京成電鉄の高架線が視界をふさいでいました。 それでも本町通りはほぼ見ることができました。 ・船橋市を代表する神社、船橋大神宮は正式名を意富比(おおい)神社といい、天照大神を祭神とする日本三代実録にも記事が載っている由緒ある神社です。 ・江戸名所図会の境内風景には、街道を行く大勢の旅人や馬などの姿がありました。 ・「船橋の100年」滝口昭二監修に、神社正門石段上から撮影した写真(大正中期)が載っていました。この写真とほぼ同じ場所同じ角度で写真をとってみました。 ほぼ90年の時を超えておりますが、階段のサイドに立つ石の角柱などそのままでした。 また下から7段目の干ばつを判断する石段など興味あるものがいくつかありました。 |

大正中期撮影 船橋の100年誌より  平成20年4月7日撮影 ◆船橋大神宮…このほか境内には、常盤神社、大鳥神社などが祭られています。常盤神社には、徳川家康の歯が収められているという。 大神宮は、慶応4年(1868)市川船橋戦争のおり新政府軍の砲撃により焼失しました。現在の本殿は明治6年(1873)、拝殿は22年に造営されたものです。なお、この神社をはじめ、船橋東照宮や、めしつぶ地蔵など街並みを見ながらの散策会を4月13日に行います。 |

||

| 2008 4.14 |

◎昨日散策した船橋大神宮近くの和菓子やさんは、江戸期には煎餅を売っていたそうです。「名所煎餅」といって各地の名所をテーマにした煎餅だったといいます。煎餅屋の奥さんが「見てください」と指さしたのは、明治初期に書いていただいたという山岡鉄舟書の名所煎餅の額でした。 大正期には、「船橋真中まんじゅう」が有名になったといいますが、どちらも今は作っていないそうです。大きめの豆大福とても美味しかったです。 いつもの便りです。 『静御前の舞姿』 ◎里山で、お堂へ上がる緩やかな石段の右脇の斜面に白く小さなブラシのような花をつけた野草が目につきました。全部で20、30位ありました。楚々としたその姿はかわいらしく華麗な感じもしました。 ・能「二人静」から名がついた”フタリシズカ”に比べると、花穂が一本であることから「ヒトリシズカ」の名がつきました。そのヒトリシズカが瑞々しい深緑の葉の上に小さな白い花をつけていました。 特別に目立つ花ではありませんが、人気のある野草の一つです。・帰りには、たくさんのシソ科のジュウニヒトエも咲いていました。里山歩きにいい時期となりました。のんびり出かけてみませんか。 |

ヒトリシズカ 白く見えるのは、雄しべの花糸 撮影:印西市 ◆ヒトリシズカ…林の下で白い小さな花を咲かせるセンリョウ科の多年草。茎の高さは10cmから25cmほどで、雄しべの花糸が目立つ。別名を”ヨシノシズカ”ともいい、吉野山に舞う白拍子の静御前にたとえたもの。花穂は1本。 |

||

| 2008 4.21 |

◎チューリップ1本抜いて男逮捕。前橋市内のチューリップ事件のとばっちりか、それとも真犯人か。 それにしても善光寺の落書きなども含め、情けない事件がありますね。いつもの便りです。 『蒲公英みごと!』 ◎蒲公英は、たんぽぽと読みます。 昭和の森の広場に、カントウタンポポが群生していました。 見渡す限りカントウタンポポでした。 ・カントウタンポポは、日本の在来種で最近はめっきり見なくなり田の畔などにほんの少し見られるくらいです。 ・ちょっと見たところは、帰化種のセイヨウタンポポやアカミタンポポとそっくりですが、花の付け根の”がく”のような部分(総苞)がしっかりと閉じており、めくれ上がっていないことでわかります。 帰化種のタンポポは、秋になるまでずっと花をつけていますが、カントウタンポポは春から初夏までの花期ですので、見ごろは5月中までです。 一度訪れる価値がある場所ですね。 ◆カントウタンポポ…キク科タンポポ属の多年草。 関東地方や山梨、静岡あたりの草地や道端に生える。 日本自生のタンポポの代表種であるが、帰化種のタンポポに圧倒されて近年都会周辺ではめっきり見られなくなった。 最近では、在来種と帰化種の間に交雑が起こり、総苞が中途半端なものが多くなっているという。 |

昭和の森のタンポポ群生地 (昭和の森 千葉市緑区土気) |

||

| 2008 4.25 |

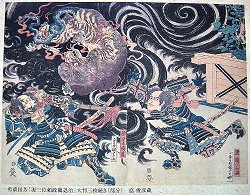

◎戦後自由教育の名のもとに始められたコアカリキュラムは、いわば総合学習みたいなものでした。それが学力低下の批判から偏差値教育と呼ばれた知識の詰め込みに変わってきた。今、形は変わってきていますが、来年から移行に移る学習指導要領の改訂は、このときの経緯に似ています。総合学習を減らし、全体の授業時数を増やし、国語や算数を大幅に増えます。人として、そして地球人として本当に必要な学力は何か問われている時代です。その答えになる学力とは、このようにコロコロ変わるものではないでしょう。 いつもの便りです。 『鳥の妖怪たち』 ◎野鳥の会の会報を整理(始末)していましたら、このようなテーマの号の冊子が見つかりました。烏天狗(からすてんぐ)や姑獲鳥(うぶめどり)など江戸期の和漢三才図会や画集の中の妖怪鳥が載っていました。 ・その中に、以前便りで紹介(クリック)をしました「鵺(ぬえ)」も載っていました。「鵺とは、頭が猿、手足が虎で尻尾が蛇という源頼政が退治した怪物を指す。 が、本来の鵺は夜明けや明け方に寂しげな声で鳴く鳥をいう」と出ておりました。 ・鵺の正体は、大形ツグミ科のトラツグミをいうことが、一般的となっています。前に船橋でガラス窓にぶつかり、脳震盪を起こした個体を家で一晩保護したことがありましたが、怪鳥の所以になったという気味悪い鳴き声ではなく、大きくほえるような警戒音を出し、玄関の外まで聞こえて閉口したことがありました。 ・印西など北総地域にも生息しますが、深い林の中に棲み、人前に現れることは少なく、見たことがある人は大変少ない鳥です。野鳥観察の人たちの憧れの鳥です。 |

トラツグミ剥製 左は船橋、右は印西市で落鳥した個体  「源三位頼政鵺退治」 一勇国芳 大判三枚続き(部分) ◆トラツグミ…日本で見られる大形ツグミ類の内、最も大きい。全長29.5センチ。体は、黄褐色の地に黒色の斑点、名のように虎模様です。低地から山地の深い林の中に棲み地上でミミズなどを捕る。妖怪の鵺のモデルとなった鳥。 |

||

| 2008 5. 1 |

◎「隠し砦の三悪人」は、私の好きな映画(黒澤明監督)のひとつです。そのリメーク作品の「隠し砦の三悪人」が10日から公開されるという。さて、どんな作品になるのかな。皆さん、もし見たら感想をお寄せ下さい。 いつもの便りです。 『旅をする鳥たち』 ◎葛西臨海公園は、海を埋め立て平成元年にオープンした公園です。広さは東京ドームの85倍、380heの広大な公園です。またそれに隣接した人工干潟が葛西海浜公園です。海浜公園は、西と東なぎさ公園に分かれています。 ・今日は、西なぎさの堤防から東なぎさを観察しました。 ・ふたつのなぎさの間の水路には、夏羽が美しいカンムリカイツブリ、ハジロカイツブリが浮かんでいました。浮かんだり潜ったりとせわしなく泳いでいました。また、西なぎさの手前には、およそ50羽ほどのスズガモがゆったりと波間に浮かんでいました。 ・ふと、東なぎさの堤防の上を見ると、何か大きな鳥の姿が見られました。体は褐色で、ハトよりもずっと大きい。その特徴は、長く下にカーブしたクチバシです。頭の2倍以上もある大きなくちばしをもち、目の上の太く黒い線が目立ちます。旅鳥としてやってくるシギ科のチュウシャクシギでした。双眼鏡で覗いてみると、近くにさらに数羽のチュウシャクシギが目に入りました。 ・チュウシャクシギに見とれていましたら、上空を舞うコアジサシ達が、目の前の海でエサ探しを始めました。まっ白いスマートな体を空中の一点で留めて(ホバリング)、一気に海中に突っ込んでいく。まさに名の由来になったアジ(魚)を突き刺すような鋭いダイビングです。この日はえさ取りの空振りが多いようでしたが、それでもくちばしに小魚をくわえ得意げなものも見られました。 ◆チュウシャクシギ…全長42センチのシギ科の旅鳥。下に曲がったクチバシ、黒褐色の頭側線が目立つ。冬はオーストラリアやニュージランドで過ごし夏はシベリアやアラスカに移る。その途中日本に立ち寄るのである。これを旅鳥という。 |

東なぎさの堤防にとまるチュウシャクシギ   ※チュウシャクシギについては、こちらの 既報 もどうぞ |

||

| 2008 5. 8 |

◎日中首脳会談も肝心のガス田、餃子、チベットなど懸念事項は具体的な進展がなく、パンダの貸与(勿論有料)が決まった程度で終わりました。しかしこれが、両国の再出発点と考え今後へとつながればと思います。いつもの便りです。 『不老不死の花?』 ◎連休中、いつもの高原散策に出かけました。 新緑で、すがすがしい唐松林の中に伸びる林道を歩いていたら、道から3,4メートル林の中に入ったところにちょっと変わった花が目にとまりました。 ・葉は雪割草を10倍くらい大きくし、その上に咲くまっ白い三枚の花びらが目立っていました。 ・不老不死をイメージさせるような和名「延齢草」の名の付いたユリ科のシロバナエンレイソウでした。名の由来は、薬効があり、中国で「延齢草根」という名の胃腸薬として用いられたといわれています。 別名はミヤマエンレイソウといわれ、山地の林に咲く植物です。スカートを広げたような大きな3枚の葉の上で、まっ白く可愛らしい花が踊っているように咲く味わいのある植物です。 ・見つけた花は、白花ですが、普通にいうエンレイソウは、花が褐紫色から緑色の地味な花色を持ち、やはり山地の林の中で見られます。 |

シロバナエンレイソウ ※ふと気がつくと唐松林の下草の中に一輪咲いていた ◆シロバナエンレイソウ…ユリ科エンレイソウ属の多年草。花期は春。 別名ミヤマエンレイソウと呼ばれ、山地の林の下に生える。白い3枚の花びらと大きなこれも3枚の輪生する葉が特徴。 |

||

| 2008 5.12 |

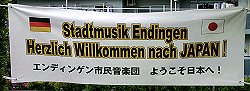

◎バイオ燃料とは、トウモロコシ、サトウキビ、木材などを原料とするアルコール燃料です。地球温暖化に対する画期的な方針としてEUが掲げた対策だが、食糧高騰などを招いてしまい見直し論が高まってきています。いつもの便りです。 『エンディンゲン市の市民音楽団のメンバーと田植え体験』 ◎昨日5/11夕刻、ドイツ南西部の小都市エンディンゲン市の楽団メンバー75人が印西にやってきました。 10代20代のメンバーが多く市長で楽団総裁のシュバルツ氏もいらっしゃいました。 ・12日午前中、そのメンバーと「竹の子堀り」と「田植え体験」に同行しました。 私は田植えの方に参加しました。田植えは手植えではなく、田植え機を使って行いました。田植え担当のI氏と一緒に田植え機に乗ったメンバーの表情はとてもよいものでした。 ・午後は、公園で昼食を兼ねた交流会があり、琴の演奏や野点、竹馬試乗など盛りだくさんのイベントがありました。 また、流しそうめんのコーナーも設置され日独の人たちの和気あいあいとした姿が印象的でした。 ・12日は印西に滞在し、13日に次滞在地に移り、演奏交流を行うという。全日程10日余りだそうです。 《追記》 ・田んぼに行く前に印西市にある国の重要文化財のお堂「光堂」に寄りました。 ここで解説をしていただいた泉倉寺住職の流暢な英語が印象的でした。 |

”市民音楽団歓迎”の横断幕  たんぼでの田植え体験 ◆エンディンゲン市民音楽団…自然豊かなドイツ南西部に位置するワインづくりの盛んなエンディンゲン市は、人口7000人。この町に250年続く市民音楽団がある。これが今回来日したのがこの楽団です。 ☆エンディンゲン市民音楽団の印西滞在リポートURL http://www.harmonic.sakura.ne.jp/ENDINGEN/index.html |

||

| 2008 5.16 |

◎今日、木下駅前の呉服屋の軒先にツバメが死んでいました。又、駅の隧道の巣はカップラーメンのカップをガムテープで止めて修復してありました。 ・最近ツバメの雛の転落死が多いといいます。巣材の泥の質や稲わらなどが少なくなっているのと、板をかけてくれる巣の場所提供の家が減ったため、条件の悪い巣となってしまうのでしょう。 今回は6月の散策会のお知らせです。 『初夏の里山さわやかウオッチング』 ◎里山をのんびりと歩き、ホトトギスの声を聞いたり野の花や昆虫を探します。 午後は宝剣様で知られる宝泉院を訪問します。 ・日時 6月23日(月)9:30〜15:00 雨天中止 ・集合 北総線印西牧の原駅前 9:30 ・場所 亀成川沿い ・対象 子どもから大人までどなたでも ・持ち物 飲み物、弁当、双眼鏡 ・定員 30人 要申込 ・参加費 100円 ◆宝剣様…慈覚大師が疫病降伏の秘法を編み出したといわれる宝剣。毎年、住職を先頭に宝剣を持つ従者を従い檀家を回り、家内安全を祈願しています。 |

|||

| 2008 5.19 |

◎今年も台風の到来が早いですね。今北上している台風は早4号です。アウトドア派の私としては足止めの台風です。いつもの便りです。 『夏鳥オンパレード』 ◎里山の谷津田は、夏鳥がやってきています。台風もそうですが、夏鳥たちもきっちと北上し、この地にやってきたのです。また、旅鳥と言って日本よりはるかに北の地で子育てをするシギやチドリの仲間もやってきています。 ・台地から斜面林内の坂道を一気に下ると谷津に到着します。谷津に耕作されているのが、谷津田とか谷戸田(やとだ)谷地田(やちだ)と呼ばれる水田です。 ・その水田が放棄されアシが茂っている場所には、盛んに「ギョギョシ、ギョギョシ」の声がします。オオヨシキリです。水の張ってある水田の水面すれすれをさっそうと舞うのは、おなじみのツバメ。 田の畔には、クチバシの長いシギ、これはチュウシャクシギ。このチュウシャクシギと水の中を歩き回っているキョウジョシギ、ムナグロは旅鳥。 おっと、出ました。夏鳥の王者です。空高く悠然と羽を広げ上空から谷合一帯を見渡しているのは、南方からやってきた渡り性の猛禽サシバです。 目をまた水田に戻すと首から頭にかけてオレンジ色が美しいサギが目に入りました。アマサギです。アマサギの脇には、これより大きな真っ白で黒いクチバシの基部が黄色いチュウサギが餌を採っていました。 このほかにもコチドリなどもやってきます。 |

・これぞ、夏鳥のオンパレードです。里山にお出かけになりませんか。これから紫外線が強くなります。くれぐれも紫外線対策はお忘れなく。 ※電線に止まっている写真は:WGメンバー岩崎氏撮影  ※写真は夏鳥の代表のツバメ。写真の上でクリックすると、前回の便りに載っていますおそらくガラスか何かに激突し落鳥してしまった可哀想なツバメの写真に変わります。元に戻すには写真をダブルクリックして下さい。 ☆注意:落鳥個体を素手で触ることはやめましょう。 ◆夏鳥…ツバメやオオルリ、キビタキのように春から夏にかけてその地方に渡来・繁殖し、秋から冬にはより南方に渡る鳥。(野鳥用語辞典より) |

||

| 2008 5.26 |

◎明日、5月27日は「小倉百人一首の日」です。1235年文暦2年のこの日、藤原定家が京都嵯峨の小倉山山荘の障子に和歌が張られたと「明月記」に記されているそうです。いつもの便りです。 『小さいが存在感のある奴です』 ◎谷津田の真中を流れる水路は、今、田からの水と雨水で量も多いし、流れも速い。先日総勢20人あまりで、網やたもを持って生き物探しをしました。 ・子供たちの長靴は短くとうてい中には入れないため、両岸から網を差し入れて探し始めました。 ・流れの真中あたりを探っても何もとれないみたいでした。そのうちに両岸に生えている水草の根元を探ぐりだすと、ヤゴやザリガニ、オタマやハゼ科の稚魚などが見つかりました。 ・岸のヘリに生えている草の間にはかなりの数のカエルたちも見られました。慣れてくるとドジョウやスジエビ、ヨコエビなども見つかりました。おまけに、空にはタカやセッカ、田んぼにはサギたちの姿、極めつけとして大きなアオダイショウも姿を出してくれました。 ・観察の最後に、みんなで採取したものを観察しあいました。その時に、2せンチ弱と小さいのですが、妙に存在感のある何かの幼虫がいました。水生昆虫の幼虫なのですが、その場では思い出せませんでした。どこかで見たのですが忘れてしまったようでした。あとで調べますということで終了し、みんなで採取した生き物を川に放し解散となりました。 |

・気になった幼虫は、さっそく家に帰り調べたところすぐにわかりました。ヒメゲンゴロウの幼虫でした。  ヒメゲンゴロウの幼虫 ◆ヒメゲンゴロウ…甲虫目ゲンゴロウ科ヒメゲンゴロウ。前羽は黄褐色で、腹部は黒色の小さなゲンゴロウ。ほほ1年中平地の沼や川、プールなどで見られる。大きさは12ミリ。完全変態。越冬形態は幼虫。今回見つかったのは恐らく成熟した幼虫。 |

||

| 2008 5. 30 |

『風に吹かれて』 ◎風力発電施設見学と里山の自然観察 ・日 時 7月26日(土) 雨天実施 ・内 容 午前中、東京電機大学千葉ニュータウンキャンパ ス内にあるスバル型風力発電施設の見学(同大の 西方教授による解説あり)。 午後は里山を巡ります。 ※雨天の場合は、風力発電施設見学のみ実施。 ・集 合 千葉ニュータウン中央駅前 9時30分 ・対 象 子どもから大人まで ・持ち物 飲み物、弁当、双眼鏡 ・定 員 50人 要申込 ・参加費 100円 ◆風力発電施設…平成18年6月5日に運転開始、スバル型。 ブレード(羽根)は3枚、ローター直径15メートル。ハブ(羽根を固定する部分)の高さ21メートル、定格出力40kw、定格風速は2メートルでこれ以下では回りません。最高風速は21メートルで、これ以上は回転を止める。 |

|||