| 語句 |

箇所 |

説明・解釈 |

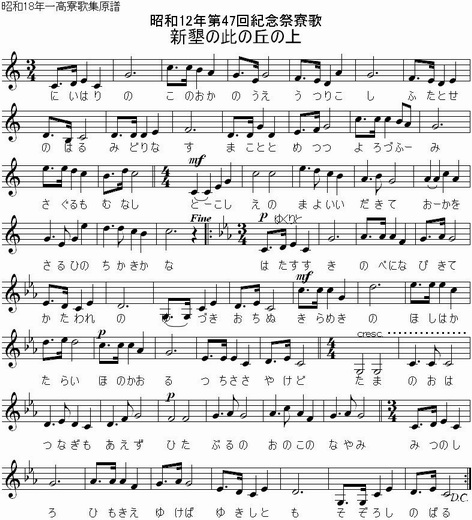

| 新墾の此の丘の上 移り來し二歳の春 綠なす真理欣求めつゝ 萬巻書索るも空し 永久の昏迷抱きて 向陵を去る日の近きかな |

序 |

まだ土の香の匂う駒場の丘に、本郷から移ってきて、早や二年が経った。その間、不滅の真理を求めて、あらゆる書物を繙いたが、いまだ真理を得るに至ってない。いつ果てるとも知れない迷いを抱いたままで、向ヶ丘を去る日が近づいてきた。

「新墾の此の丘の上」

駒場に新しく建設された新向陵・一高のこと。昭和10年9月、東京帝國大學農学部との敷地交換で、一高は本郷からこの地に移った。移転してきた日、森巻吉校長により、駒場の地は「向陵」(向ヶ丘)と命名された。

「向陵は移転1周年を迎え、(9月)14日午前に移転記念式を行なった。

この式は校長、生徒主事の式辞を中心とする簡単なものであったが、森校長が病気のため菅沼市蔵教頭が代理として式辞をのべた。移転以来この時までに整備を終えた施設は、南寮の天窓および廊下の木煉瓦舗装程度にすぎなかったが、第四棟と第ニ雨天体操場はすでに着工し、嚶鳴堂、蹴球場および講堂も起工間近の状態になっていた。ただホールの移転は予算に計上されるず見とおし薄であった。」(「向陵誌」昭和11年9月)

「綠なす眞理欣求めつゝ 萬巻書索るもむなし」

一高生の目的は真理探究と人間修養である。3年間、あらゆる書を紐解いては不滅の眞理を探究してきたが、眞理を得ることは出来なかった。「綠なす」は、「常緑の」(evergreen)すなわち「不滅の」、「永遠の」の意(森下達朗東大先輩)。橄欖のような常緑樹を「ときはぎ」、永久に緑色の変わらない木という。「綠なす眞理欣求めつゝ」は、「綠なす”丘”に眞理欣求めつゝ」と「丘」を追加して解釈できないことはない。

「橄欖香る陵の上に 眞理の生命求めつゝ」(昭和10年「橄欖香る」1番)

「青駒の嘶く里は 綠なす杜の樹蔭に」(昭和13年「夕霧は」4番)

「綠なす草野の上に かゞやきし日はしづみゆき」(昭和9年「綠なす」1番)

「永久の昏迷抱きて」

一高3年間は眞理探求に邁進したが、卒業間近になっても、なお悟りの境地に達せず、迷いを抱いたままでの意。

「向陵を去る日の近きかな」

「向陵を去る日」とは、向ヶ丘三年が過ぎ、一高を卒業して丘を去る日。

「『新墾のこ(そのまま)の丘の上 移り来し二歳の春』は昭和10年9月一高が本郷から駒場に移転したことをあらわし、駒場は地形上丘でもないのに『此の丘』といっているのは、駒場の時計台前での移転式の折、当時の森巻吉校長が『自今、駒場を向ヶ丘ー向陵と命名する」と宣告されたので駒場も『向ヶ丘』となり、『此の丘の上』という言葉も成立する。

又杜甫の登高、アテナイのアクロポリス、ロオマの七つの丘を念頭にもっていたとも思われ、『追懐』三に対応している。現実の事実をふまえながら象徴的に表現したのがこの『序』のみならず全篇にわたる手法である。」(南 松雄大先輩「『新墾』はかくして生まれた」)

「思索する向陵生の、求めて得られない真理を前にして卒業する感慨をまずさらりと述べ」(井上司朗大先輩「一高寮歌私観」)

|

| 旗薄野邉に靡きて 片割れの夕月落ちぬ 燦きの星は語らひ 微香る大地囁けど 玉の緒は繋ぎもあへず ひたぶるの男の子の苦惱 三の城燈も消えゆけば 逝きし友そぞろ偲ばる |

追懐の1 |

薄の穂が旗のように野に靡いて、痛ましく片割れた夕月が沈んだ。夜空に煌めく星も、ほのかに土の香る新墾の大地も眞理を黙示するが、人生如何に生きるべきかと悩み苦しんだ若い一高生の命をつなぎとめることが出来ず、友は自ら命を絶ってしまった。三つの寄宿寮の灯が消えて、物音ひとつしない闇が訪れると、逝った友のことが思い出されて悲しくなる。

「旗薄野邊に靡きて 片割れの夕月落ちぬ」

「旗薄」は、穂が旗のようになびいているススキ。「片割れの夕月」は、半分に割れた月。陰暦の7日・8日頃の半月(上弦の月)をいう。夕方6時頃に出て、深夜0時頃に沈む。後述のように寄宿寮の消灯時間が過ぎ、寮室の灯も消える頃である。

「燦きの星は語らひ 微香る大地囁けど」

「星」も「大地」も一高生に真理を黙示するが、むなしく。「大地」は、新墾の此の丘(駒場)。天の運にも、地の運にも見放さてた。

「囁けど」の「囁」の字は昭和18年寮歌集では弓偏にみえるが、「恐らく印字のかすれで、『囁』で間違いない」(熊谷東大先輩)

「黙示聞けとて星屑は 梢こぼれて瞬きぬ」(明治36年「綠もぞ濃き」1番)

「土の郷愁に掘り入りて しゞなる懷疑身にしめど」(大正9年「春甦る」5番)

「玉の緒は繋ぎもあへず」

「玉の緒」は、もともとは「玉をつらぬいた緒」のことだが、魂を身体に繋いでおく意から「命」のこと。「玉の緒は繋ぎもあへず」は「逝きし友そぞろ偲ばる」にかかる。「当時同級生の某君が、人生観の上の深い悩みの末、往年の藤村 操の如く、自殺した事件を踏んでの表現で、その真摯な死が、当時の寮生達の切実な共感を呼んだものという」(後掲の井上司朗大先輩「一高寮歌私観」)。

「三つの城燈も消えゆけば」

「三つの城」は、自治を魔軍から守る三つの城。南・中・北の三寮(鉄筋コンクリート三階建て)。明寮が開寮されたのは、昭和14年9月6日のこと。片割れの月(上弦の月)が見えなくなる頃、寮は消灯となる。辺りは物音ひとつしない静寂につつまれる。自習室の消灯時間は、大正10年、午後11時から12時に延長された。

「逝きし友そぞろ偲ばる」

「逝きし友」は、昭和11年中寮で自殺した石渡敏行のこと。「そぞろ」は、何ということなく、おのずとそうなるさま。

「『追懐』の一はその象徴的表現が一層濃厚になり、『ひたぶるの男の子の苦悩』がそれであり、作者自身の苦悩、或は寮生一般を代表する作者の苦悩の様にも見える。

『逝きし友』とは昭和11年秋、駒場中寮で自殺した石渡敏行氏のことで、かの『巖頭の感』を残して華厳の滝から投身自殺した藤村操と同じく精神の煩悶に殉じた友への挽歌である。」(南 松雄大先輩「『新墾』はかくして生まれた」)

「後半は、『向陵』(48年10月号)の宮崎晋氏の文章によると、当時同級生の某君が、人生観の上の深い悩みの末、往年の藤村操の如く、自殺したのを踏んでの表現で、その真摯な死が、当時の寮生達の切実な共感を呼んだものという。駒場に移ってからは、外界は、向陵の伝統たる『自治』とは益々乖離した方向に、荒らしくそしていや暗く傾斜して行った。当時、その原動力をなす思想のくろい流れのもたらす国の運命への危惧を、純粋聡明な一高生程鋭敏に痛切に感じとったものはないだろう。」(井上司朗大先輩「一高寮歌私観」)

|

ひた寄する沈淪の中を 甦生る制覇の戰 祝歌ふ若人の頬に 一條の涙滴す 望月の盈つれば虧くる 嘆にも橄欖の梢 仰ぎつゝ光榮ある城を 動搖なく守り行かんかな

|

追懐の2 |

一高・三高双方にとって誠に恥ずべき乱闘事件をうけて、対三高戦は総代会で、いったん廃止が決議されたものの、事件の翌年には、逆に復活が決議された。復活した対三高戦では、庭球、陸運、、端艇の三部が勝ち、3年連続の四部全勝優勝が目前であったが、残る野球部が、まさかの敗北を喫して、惜しくも四部全勝優勝を逃してしまった。望月は満つれば、必ず欠けるように、いつまでも四部全勝優勝を続けることは無理であったと自分を慰めてはいるが、それでも四部全勝優勝を逃してしまったことは、嘆いても嘆ききれない。しかし、嘆いてばかりはおられない。新向陵建設の大切な時、本郷から引継いだ栄光ある一高寄宿寮を仰ぎながら、この自治の城をゆるぎなく守っていこうと思うのである。

「ひた寄する沈淪の中を 甦生る制覇の戰」

「沈淪」は、落ちぶれ果てること。みじめな境遇になること。誠に恥ずべき対三高戦での流血の乱闘事件をいう。昭和10年8月19日、対三高庭球戦で敗色濃くなり、四部全敗が必至となった三高応援団がコートに乱入し、流血の乱闘事件となった。この事件の影響で、対三高戦の廃止が定例総代会で決議された。

「甦生る制覇の戰」は、昭和11年6月23日、緊急総代会で対三高戦復活案が可決されたこと。三高側が何故無謀としか言いようのない流血事件を起こしたか?時の三高応援団長早川崇の後日談を引用しよう。

「5百名ほどの応援団を組織して、上京した。この年も野球は3対1と惜敗し、ボート、陸上ともに勝を譲り、最後の庭球も大接戦を演じたのである。ところが三高の選手が足にコムラカエリを起し、もう1球誤まれば、四部全敗という段階に陥った。すると5百人の応援団の連中が我慢しかねて、負けて帰るならば一層のこと試合をつぶして仕舞えというわけで、ドーッとテニスコートに雪崩れ込んで、コートを占拠したのである。実に、無茶な話である。そこで一高三高の応援団員が対峙し、夕暮れ迫る頃となって、遂に大乱闘が始まった。一高三高戦というのは、いつも喧嘩がつきものであったが、これが一番大きな乱闘となったのである。」(「寮歌は生きている」三高・早川 崇)

「この事件では、どう見ても、非は三高側にあった。結果的には、ケンカ両成敗であろうが、それにしても当初、一高が三高応援団の挑発的コートすわりこみにも静観の態度をくずさなかったのは、時の全寮委員長、小田村寅二郎の力であったと伝えられている。とかく応援団が腕力をふるいたがる傾向に批判的だった小田村は、波乱含みの三高戦を前に、応援団の暴走をふせぐため団長二人制を指令するなど、対策に腐心したということである。」(三高「神陵史」昭和10年応援団乱闘事件)

「祝歌ふ若人の頰に 一條の涙滴す」

三高戦、まさかの野球部の敗北をいう。この敗北で、3年連続の四部全勝を惜しくも逃した。作詞者の田中隆行は、陸上運動部の槍投げの選手であった。ただし、対三高戦の入賞記録は残っていない。

「(槍投)陸運の精神的支柱としての田中、三年間精進を重ねたが、身体のハンディキャップ如何ともし難く敗れる。」(「向陵誌」昭和11年7月15日陸上運動部第17回対三高戦記事)。

「降雨のため一日遅れて(7月)14日に一高コートで催された庭球戦は、6-3で一高の勝ち、翌日一高グラウンドで行われた陸運戦は84・5-28・5の空前の勝利を収め、一高応援団は8時半より正門前広場で祝勝会を催した後、道玄坂に出て、『あなうれし』、『あゝ勝ちぬ』を唱いつつ街頭ストームを行った。

後半の三高戦は京都で行われ、8月8日に端艇戦(瀬田川)は4挺身半差で勝ち、3年連続の四部全勝は目前に迫ったかと思われたが、翌日の野球戦(西京極球場)では三高投手の好投の前にノーヒット・ノーランに抑えられ、0-2Aで完敗、久しぶりに涙を飲んだ。」(「向陵誌」昭和11年)

「望月の盈つれば虧くる」

「この世をばわが世とぞ思ふ望月の 欠けたることもなしと思へば」(藤原道長)とはいかないのが、現実の世界である。「望月」は満月。円い月。次第に欠けて行く。次句の「嘆にも」に続く。

万葉445 「世のなかは空しきものとあらむとぞ この照る月は満ち欠けしける」

「嘆にも橄欖の梢」

「橄欖」は、一高の文の象徴。ここでは「春甦る」(大正9年)と同じ「オリブ」とルビがある。通説は、下記に引用する田中隆尚先輩(作詞者の弟)の詩的均衡説ともいうべき説のようであるが、敢えて私見を言えば、「橄欖の梢」は、オリーブ冠、すなわち勝利を意味すると解す。「嘆にも橄欖の梢」は、桂(橄欖)の枝を手折れなかった嘆き。オリンピアで行われたマラソンなど陸上競技にはゼウス神殿の霊木オリーブの枝葉を輪にしたオリーブ冠が優勝者に贈られた。一高の武の象徴「柏葉」ではなく、何故、「オリーブ」なのかを考えた結果である。前句「望月の盈つれば虧くる」と合せれば、望月は満つれば、必ず欠けるように、四部全勝すれば、いずれは四部のうち、どこかの部が負ける日のくることは覚悟していたが、今一歩の所で、四部全勝を逃したのは、悔しくてたまらないほどの意であろう。

「なが橄欖の若葉して 戰勝たんますらをの 兜の鉢をかざるべく つくれ花輪のうすみどり」(明治38年「紫淡き春霞」3番)

「昔偲びてオリンピヤ 桂の枝も手折るべく」(明治36年「筑波根あたり」8番)

「『橄欖の梢』の一語には、隆尚氏(作詞者の弟で一高先輩)によれば、『望月の盈つれば虧くる』結果としての敗北の『嘆』を一転して橄欖を謳歌するところに、おそらく何かにつけて仰いだ本郷の前庭の橄欖の木が忽然として心に浮びあがったのであり、『かく昂然と転ずることによって、はじめて詩的均衡がたもたれたのである』との解釈が施されている。」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)

「仰ぎつゝ光榮ある城」

「光榮ある城」は、一高寄宿寮。追懐の一番歌詞の「三つの城」のことである。「光榮」は、本郷以来の輝く歴史と伝統。「仰ぎつゝ」は、「橄欖の梢」ではなく、「光榮ある城」と解す。

「『追懐』の二は三高との対校試合(野球、陸上運動、端艇、庭球の四部)を主題としている。作者は陸運部の一員として3年間を過ごした。昭和9年作者が1年の時対三高戦は四部全勝し、昭和10年2年の時は野球、陸運、端艇の三部に勝ち、最後の庭球も優勢に終わろうとしたとき、三高応援団の試合場乱入事件が発生し、試合続行不可能となり、総代会で対三高戦廃止が決議されることになったが、昭和11年に復活され、陸運、庭球、端艇の三部が勝ち、野球がやぶれた。

『ひた寄する沈淪の中を』は三高応援団の試合場乱入、続いて起る乱斗、警官の出動による沈静を念頭にもって口から出た言葉であり、最高の知性と倫理を自任した高校生同士がかかる修羅場をひき起こしたのはまさに「沈淪」としかいいようのないものであった。

『甦生る』は当時の復活論者の全寮委員長猪野誠治氏らの努力によって対三高戦が復活されたことを指している。『望月の盈つれば虧くる』はおそらく昭和9年、10年の勝利をうけて昭和11年に野球が一敗を喫したことをいったのであろう。そのために『一條の涙」が滴したのである。」(南 松雄大先輩「『新墾』はかくして生まれた」)

「若人らしく、対抗試合には心身を傾けて戦い、しかも戦い勝って、昔のように、全身でその歓喜に酔いしれることができない。第二節の『一條の涙』は、そこから湧いてくる。後半は、向陵も榮枯のリズは免れないが、しかし、できるだけその勝利の伝統の光栄をやがて丘に登る人達のため、守ってゆこうとする決意を示す。」(井上司朗大先輩「一高寮歌私観」)

|

| 理智咲けるラインのほとり 藝術生すローマの丘に 東帝國の精神の文化 見よ今し流れ出づるを 柏蔭に憩ひし男の子 立て歩め光の中を 國民の重き責任負ひ 五大洲に雄叫びせんか |

追懐の3 |

日本は、カントやゲーテの理智の花が咲いたドイツと防共協定を結んだが、近くダ・ヴィンチやミケランジェロの芸術を生んだイタリアも我々の陣営に加わる。ドイツの学問やイタリアの芸術と共に、我が日本の精神文化が、世界を照らし始めたのである。国を守る一高健児は、この光の中で、輝く日本の未来のために、国民の期待を一身に背負って、世界に誇りを持って雄飛すべき秋である。

「理智咲けるラインのほとり 藝術生すローマの丘に 東帝國の精神の文化」

昭和11年11月25日に調印された日独防共協定(イタリアは翌年11月6日に参加)を踏まえる。ヘーゲルやカントの哲学、ゲーテ、シラーの文学、ベート-ヴェンの音楽等は理知咲けるドイツ、古代ローマ文明を象徴する円形闘技場・劇場、水道橋、全ての道ははローマに通ずるといった道路網、さらにダ・ヴィンチやミケランジェロ、ラファエロ等が活躍したルネッサンス芸術が花開いたイタリア、これら二国と結ぶ日本は、また東洋にあって世界に類をみない万世一系の君主国で、精神文化を誇る。ロンドン軍縮会議からの脱退で、英米との対立が鮮明となった日本の独伊への接近、枢軸形成への昂揚する気持ちが迸った表現である。

「見よ今し流れ出づるを」

ドイツ、イタリアとともに、日本の精神文化が世界を照らして輝く。

「柏蔭に憩ひし男の子」

「柏葉」は、橄欖とならぶ一高の武の象徴。「柏蔭」は向ヶ丘。一高寄宿寮。人生の旅の途中、柏の蔭に旅寝した男の子、すなわち、一高健児。

「立て歩め光の中を」

「光」は、世界に「流れ出づる日本の精神文化」。具体的にいえば、三国防共協定を結んだ日本の世界戦略に沿って、一高生よ起ての意。トルストイの「光あるうちに光の中を歩め」によるものという。

「五大洲に雄叫びせんか」

「五大洲」は、アジア州、アフリカ州、ヨーロッパ州、アメリカ州、オセアニア州の総称。「雄叫び」は、世界に雄飛せよの意。

「『追懐』の三は目を外界にはなって、日本を中心とする国際情勢をとりいれたもので、昭和11年11月にはドイツと防共協定が結ばれ、イタリアは翌年昭和12年11月であったが既に枢軸を形成していて、イタリアが日独防共協定参加は明日の問題になっていた。そこでこれ迄夫々の国から摂取してきた長所、即ちドイツの学問、イタリアの芸術を今後もまた受容すべきものとして端的に表現したものである。『東帝国』は当然日本であり、『立て歩め光の中を』はトルストイの『光あるうちに光の中を歩め』(岩波文庫版米川正夫訳)によるものであろう。日本の精神文化が一つの照明となってゆくと予言し、向陵健兒にその誇りを担って世界に胸を張って雄飛せんことを期待している。」(南 松雄大先輩「『新墾』はかくして生まれた」)

「第三節は、ドイツを中心とする西欧の近代哲学と科学、伊太利のルネッサンス芸術 - 西洋文化に対し、東洋の、特に日本の精神文化が、逆に深い一つの照明となってゆくと予言し、向陵健児に、その誇りを担って、世界に胸を張って、雄飛せんことを期待している。」(井上司朗大先輩「一高寮歌私観」)

|

| 霞立つ紫の丘 公孫樹道黄葉づる下を 彷徨ひし嘆の胸に 久遠の思索はひそむ 失はじ我等が矜恃 護り來し傳統の法火 浄らかに燃え盛る時 継ぎゆかな來ん若人に |

追懐の4 |

向ヶ丘に夜霧が立ち込め、彌生道の銀杏は、すっかり黄葉した。彌生道を逍遥しながら、いまだに真理の得られないことを憂いながら、いつかは真理を得たいとの思いは変わらない。どんなに暗い世となっても、自治を守り、真理を追究する一高健児の誇りを失ってはならない。先人が血と汗の努力を払って今日まで守ってきた自治の燈が、駒場の丘で浄らかに燃え盛っているのを見るにつけても、この自治の教えを後輩にゆるぎなく伝えていかなければならないと強く思う。

「霞立つ紫の丘」

「紫」は、夜の色を表現。

「青き霧降る中にして」(大正2年「ありとも分かぬ」4番)

「公孫樹道黄葉づる下を 彷徨ひし嘆の胸に 久遠の思索はひそむ」

「公孫樹道」は、彌生道のこと。昭和11年2月1日、校内を東西に貫く銀杏並木道を「彌生道」と名づけた。銀杏が黄葉した下の彌生道を。「もみづ」(黄葉づ)は、黄に色づいた、黄葉した。「彷徨ひし嘆の胸に」は、真理を求めてさ迷ったが、真理が得られずに嘆く胸に。「久遠の思索」は、求めて得られなくとも、一生、真理を追究しようと思う心。

「護り來し傳統の法火 継ぎゆかな來ん若人に」

「法火」は、自治の教え。仏の教えが暗い世の隅々まで照らす仏燈の火になぞらえる。ただし、仏前の灯のように、寮生が自治の燈を燃やして守っているわけではない。「來ん若人」は、向ヶ丘に来るであろう若人。後輩の一高生。

「『追懐』の四は公孫樹の黄葉する並木道は『彌生道』ともいって、逍遥の道でもあり、思索の道でもあった。三年の向陵での生活にて遂にその苦悩はときえなかったが、向陵の栄ある伝統を後輩諸君に伝えていかねばならぬと決意を示している。」(南 松雄大先輩「『新墾』はかくして生まれた」)

「第四節は、求めた人生の真理は、遂に体得できなかったが、この後も向陵の伝統に浴した誇りを失わず、その栄えある法火を、後輩諸君に伝えてゆかねばならぬという決意を示している。」(井上司朗大先輩「一高寮歌私観」)

|

| 思出は盡ず湧きくれ 逼り來ぬ別離の刻は 玉蜻の夕さり來れば 暮れ殘る時計臺めぐりて 集ひ寄る和魂の群 壽の酒掬まんかな |

結 |

思い出は走馬灯のように次から次に湧いてきて思いは尽きないが、向ヶ丘を去る日は、間近に迫った。夕方になれば、夕陽に映える時計台の周りに、紀念祭を祝おうと一高生が集まってくる。さあ、祝いの酒を友と酌み交わそうではないか。

「思出は盡ず湧きくれ」

「思出」は、向ヶ丘三年の思い出。「湧きくれ」の已然形止めについては、後掲の南 松雄大先輩の説明を参照されたい。

「玉蜻の夕さり來れば 暮れ殘る時計臺めぐりて」」

夕方になれば。「玉蜻」は、陽炎の立つ季節から「春」にかかる枕詞だが、ここでは、「玉かぎる」と同じく「夕」にかかる枕詞。「夕さり來れば」は、夕方になると。「さり」は、移りめぐってくること。「暮れ殘る時計臺」は、暮れなずむ時計台。遠山に陽が当たるように、暮行く中に時計台の時計(先端)だけが夕陽に輝いているさまをいう。時計台は、寄宿寮の西、夕陽の沈む方向である。

「見よ鞦韆に暮れなやむ 春校庭の朧より」(大正4年「見よ鞦韆に」1番)

「集ひ寄る和魂の群」

「和魂」は、温和な徳を備えた神霊。ここでは一高生のこと。

「『結』の『思出は盡きず湧きくれ』と已然形でとめたのは、柿本人麿の用法を念頭にもってつくったとすれば『湧きくれど』と逆説的に解することができるが、後世の用法にしたがって『盡きずこそ湧きくれ』の係の助詞が省略されたとも解することが出来る。いづれにせよこの『くれ』が効いていて、しらべの上からはなかなか力強いといえる。『暮れ残る時計台めぐりて 集い寄る和魂の群』は多年短歌で鍛えた描写力を示している。」(南 松雄大先輩「『新墾』はかくして生まれた」)

「『結』は『序』と同じ詩型で、全体を、思想を離れた秀れた叙景で締めくくっている。『思出は尽ず湧きくれ』は抽象語でありながら、深い情感を伴う。『暮れ残る時計台めぐりて、集ひ寄る和魂の群』は、多年短歌で鍛えた描写力を示している。」(井上司朗大先輩「一高寮歌私観」)

|