| 語句 |

箇所 |

説明・解釈 |

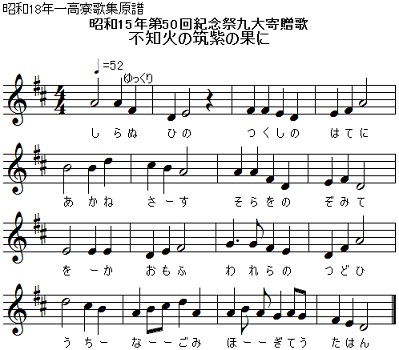

| 不知火の筑紫の果に あかねさす空を望みて 丘憶ふ吾等の集ひ 打和み祝ぎて歌はん |

1番歌詞 |

都から遠く離れた九州の地で、朝日の昇る東の空を望みながら、向ヶ丘を慕う我らが集まった。心をなごませて紀念祭を祝って、寮歌を歌おう。

「不知火の筑紫の果に」

「不知火の」は、「筑紫」の地名にかかる枕詞。領(し)らぬ霊(ひ)がよりつく意からとも、都から知らぬ日(多くの日数)を尽くして行く地の意から「筑紫」にかかるともいう。「筑紫」は、九州の古称。また、筑前(今の福岡県の北西部)・筑後(同南部)をさす。

「西に離れて三百里 筑紫の果に迷ふ時」(明治45年「筑紫の富士」5番)

「つくしの果に今よ今 うたげのむしろうちひらき」(明治41年「紫淡く」12番)

「天つ日の目覺むる涯に 不知火の幸を覓めつゝ」(昭和19年6月「嗚呼悠久の」1番)

「あかねさす空を望みて」

「あかねさす」は、東の空が茜色に映える意から昇る太陽を連想し、美しく輝くのをほめて、「日」「昼」「紫」「君」にかかる枕詞だが、ここでは、文字どうり「茜色に映える」の意。「あかねさす空」は、一高のある東の方向の空。

額田王 「あかねさす紫野行き標野行き 野守は見ずや君が手を振る」

「丘憶ふ吾等の集ひ 打和み祝ぎて歌はん」

向ヶ丘を慕う福岡一高会の紀念祭の集いをいう。「丘」は、向ヶ丘のこと。

|

| ひんがしの大き大地 興さんと國を擧りて 矛とりし四年の春に わが丘の今日の喜び |

2番歌詞 |

東アジアの大陸諸国を興隆させようと国を挙げて、武器をとって足かけ4年の春に、我が向ヶ丘は今日の紀念祭の喜びの日を迎えた。

「ひんがしの大き大地 興さんと國を擧りて 矛とりし四年の春に」

「ひんがしの大き大地」は、中国大陸。東亜の諸国。「興さんと」は、日本の満蒙政策に反対する中国を従わせて、日本が主導する東亜の新秩序を建設しようとの意。「矛とりし」は、支那事変のこと。同年他寮歌の3年に比べ1年多い。足かけ4年の意で、持久戦となり長引いていることを強調するためであろう。昭和11年1月の華北5省の自治化を企図した第1次北支処理要綱、同8月の華北5省に防共親日満地帯建設を企図した第2次北支要綱から起算すれば、昭和15年は満4年となる。

「三年を經にし聖戦や 御稜威は坤にあまねくて」(昭和15年「瑞雲罩むる」2番)、

「御戰も三年めぐりて 彌高く御稜威擧りぬ」(昭和15年「清らかに」9番)

|

| 力もて吾等の和する 壽ぎの聲のとよみに 海渡り醜の魔神 取鎭む喊聲とも響け |

3番歌詞 |

紀念祭を祝い、我らが力強く歌う寮歌の大きな声が、海を渡り、日本軍に禍をもたらす凶悪な神を取り鎮める鬨の声と響け。

「力もて吾等の和する 壽ぎの聲のとよみに」

「壽ぎの聲」は、紀念祭を祝い、寮歌を歌う聲。「とよみ」は、鳴り響くこと。

「海渡り醜の魔神 取鎮む喊聲とも響け」

「醜」は、ごつごつして、いかついさま。転じて、醜悪・凶悪の意。「魔神」は、禍神で、人に不幸や禍をもたらす神。具体的には日本軍の敵である中国国民党政府軍、中共軍(紅軍)をいうものであろう。

|

| 苔積みて五十を重ぬ 八寮の並らぶ窓邊に 夕かげる灯ししのびて 結ぼれし友情を思はん |

4番歌詞 |

一高寄宿寮は、苔むして、今年、齢50年を重ねた。八寮の甍が並ぶ寄宿寮の窓辺に、夕暮れにともる祭りの灯を遠く偲んで、向ヶ丘で結んだ友を思おう。

「苔積みて五十を重ぬ 八寮の並らぶ窓邊に 夕かげる灯ししのびて 結ぼれし友情を思はん」

「苔積みて」は、苔むして。長い年月がたって。「かげる」は、蔭るか。「夕かげ」は、日が傾いて辺りが夕方らしい暗さになった状態。また、その中に見える物の姿をいう。「八寮」は、本郷一高にあった八棟の一高寄宿寮。「作者の念頭には立寮50年の歴史の大半をなす本郷時代のイメージが強く働いて、このような表現になったのだろう」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)。作詞者は不明であるが、本郷一高経験者の作詞かも知れない。

|