| 語句 |

箇所 |

説明・解釈 |

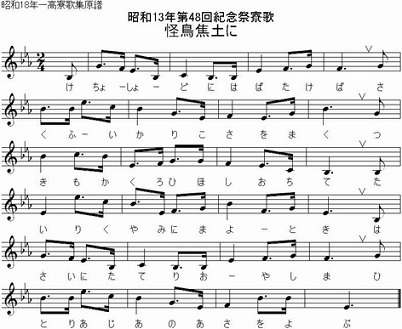

| 怪鳥焦土に羽搏けば 朔風怒り胡沙を捲く 月も隠ろひ星落ちて 大陸闇に迷ふ時 波際に起てり大八洲 獨り亞細亞の朝を呼ぶ |

1番歌詞 |

中国は、日本の爆撃機が爆弾を落として焦土と化している。爆風が起こり胡沙を巻き上げている。そのため、月も星も見えなくなり、中国大陸は、闇に覆われてしまった。闇となった大陸を照らし、アジアに朝を呼べるのは、東の海の日出づる国・日本だけである。

「怪鳥焦土に羽搏けば 朔風怒り胡沙を捲く」

昭和12年7月7日、盧溝橋において、日中両軍が衝突し、支那事変が勃発したことを踏まえる。

「怪鳥」は、日本軍の爆撃機。「朔風」は、(「朔」は北の方角)北風。「胡沙」は、北方の蛮地の沙漠。蒙古地方の沙漠。

「荒鷲は疾風に翔り 長江に血潮彩る」(昭和13年「蒼溟の深き」5番)

「盧溝橋事件」

昭和12年7月7日華北分離工作により進駐していた支那駐屯軍の中隊が夜間演習中に射撃音を聞いて集合すると、一兵士が行方不明になっていた。牟田口廉也連隊長は大隊を出動させ、翼察政務委員会宋哲元配下の第29軍の部隊と戦闘を始めた。2日後の7月9日停戦が成立し、11日に停戦協定が結ばれたが、同日第1次近衛内閣は5個師団の派遣を決定し、次第に事件不拡大の方針を崩して日中全面戦争へと発展した。

「月も隠ろひ星落ちて 大陸闇に迷ふ時」

「月も隠ろひ星落ちて」は、胡沙が舞い上がって暗雲となって天を蔽い月も星も天から消えて。「大陸闇に迷ふ」は、月も星も消えて中国大陸は闇となった。星は紅軍(軍旗に星)、月は国民党政府(青天白日旗は太陽であるが、全土を掌握していないので光の弱い月)を喩えるか。中国全土を照らすのは太陽の国・日本であるのに、国民党政府と紅軍は、昭和12年9月23日、抗日民族統一戦線を組んで、日本に戦いを挑んできた。

「波際に起てり大八洲 獨り亞細亞の朝を呼ぶ」

「波際に起てり大八洲」は、東の海の日出づる国・日本。月も星も輝き、海から朝日が昇る。「大八洲」は、多くの島からなる意。日本の古称。「獨り亞細亞の朝を呼ぶ」は、日本だけがアジアの盟主として、アジアの国々を西欧列強の支配から解放できるの意。

|

| 白虹低く貫きて 日輪曇る世界に 輝く四十八年の 榮の傳統を守りつゝ 聳えて高し武香陵 獨り世紀の朝を呼ぶ |

2番歌詞 |

中国の国共両軍が我が皇軍に戦を挑んで支那事変が起きた。戦雲が太陽の光を遮って天地を蔽っている。しかし、向ヶ丘は摩天楼のように高く聳えているので、どこよりも早く朝を迎えることができる。栄光の自治の傳統を守りつつ、開寮48周年の紀念すべき日を迎えた寄宿寮は、今ひとり世界に向って光り輝いている。

「白虹低く貫きて 日輪曇る世界に」

支那事変勃発をいう。「白虹日を貫く」(史記『鄒陽伝』)は、白い虹が太陽を貫くことで、中国で昔、国に兵乱のある凶兆とされた。白虹は兵の象、日は君主の象。「低く」は、太陽が西に傾いた方向、すなわち中国。「日輪」は太陽。天皇を喩える。太陽が貫かれたので、世界が暗くなったのである。

昭和7年8月26日付大阪毎日新聞は、寺内内閣弾劾関西記者大会の記事中の「白虹日を貫けり」の文言を使ったことで、発売禁止になったことがある。

「白虹西に日を裂けば 東疾風に濤を呼ぶ」(昭和10年「時永劫の」2番)

「輝く四十八年の 榮の傳統を守りつゝ」

「四十八年」は、開寮48周年。「榮の傳統」は、自治。

「聳えて高し武香陵 獨り世紀の朝を呼ぶ」

「聳えて高し」は、実際の標高をいうのではなく、一高生の意気の高さをいう。「武香陵」は、向ヶ丘の美称。昭和10年9月14日、本郷から移転した日、駒場の地を本郷と同じく「向陵」と命名した。「獨り世紀の朝を呼ぶ」は、向ヶ丘に、摩天楼のようにそそり立つ寄宿寮は、高いのでどこよりも早く朝が来る。「獨り世紀の朝」は、1番歌詞の「獨り亞細亞の朝」に対する言葉。また6番歌詞末尾に「亞細亞の涯ゆ聴け今し 橄欖香る曉の鐘 世紀の空に流るゝを」とあることから、「世紀の朝」は、世界中のどこよりも早く明ける朝、世界の朝の意であろう

「このころには嚶鳴堂のみならず、正門や同窓会館も完成、新向陵の主要な施設はほぼ整った。ただ第四棟(明寮)の工事だけが停滞していた。」(向陵誌」昭和12年2月)

「向ヶ岡にそゝりたつ 五寮の健兒意氣高し」(明治35年「嗚呼玉杯に」1番)

|

| 丘に憩ひし丈夫が いざ出征たん柏蔭を 岨しき行手恐れねど 尚去り難き花の床 今一度と見返れば 今日し祭の詩筵 |

3番歌詞 |

人生の旅の途中、向ヶ丘で旅寝した一高生が、いざ、濁世の戦いに寄宿寮を打って出ようとする時、矢玉飛び交う行く手に恐れはない。しかし、思い出の多い寄宿寮を去るのは辛い。今、一度と振り返ると、今日は、紀念祭を祝って、寮歌を歌っているではないか。

「丘に憩ひし丈夫が いざ出征たん柏蔭を」

「丘に憩ひし丈夫」は、人生の旅の途中、三年を向ヶ丘に旅寝した一高生。「出征」は、俗塵を絶って籠城していた城から、俗界に打って出ること、すなわち卒業して濁世の世間に出ること。この時は、まだ一高から支那事変への出征はない。一高から初の事変応召者が出たのは昭和13年9月17日のことである。「柏蔭」は、柏の木の蔭。寄宿寮。後の句の「花の床」に同じ。

「岨しき行手恐れねど 尚去り難き花の床 今一度と見返れば 今日し祭の詩筵」

「詩筵」は、紀念祭の祝宴。昭和13年2月1日の紀念祭では、1月31日のイーブ(イブ)に、正門で篝火を焚いて寮歌祭を催し、2月1日の嚶鳴堂で行われた祝賀式では、新寮歌「怪鳥焦土に羽搏けば」、「滄溟の深き静謐に」を歌った。この年、時節柄、紀念祭は非公開で飾り物は廃止されたので、例年のように飾り物を焚いて寮歌を歌うことはなかった。「筵」は宴席のこと。寮歌では[花筵」「歌筵」などと使う。「花の床」は、向ヶ丘三年を起臥しした旅寝の場所。寄宿寮。

「あくがれ出ん城の扉を 叩けば開く矢の響」(明治40年「思ふ昔の」2番)

「丘を下り遠き旅來て ふりさけば今宵祭か」(昭和9年「綠なす」5番)

「綠もぞ濃き柏葉の 蔭を今宵の宿りにて 夕べ敷寝の花の床」(明治36年「綠もぞ濃き」1番)

平忠度 「行き暮れて木の下陰を 宿とせば花や今宵の主ならまし」

|

| 誠の友を知りにしは 銀杏の路の夕まぐれ 若き憂に哭きてしは 短檠暗き彼の窓か 想ひ盡きせぬ三寮に 今宵別れの詩筵 |

4番歌詞 |

誠の友を知ったのは、夕ぐれ、彌生道を逍遥している時であった。若きがゆえに春の愁に襲われ涙したのは、灯暗きあの窓の部屋であったろうか。思い出が尽きない三寮に、今宵の紀念祭で大いに寮歌を歌って、別れを告げることにしよう。

「誠の友を知りにしは 銀杏の路の夕まぐれ」

「夕まぐれ」は、夕方ほの暗くなってよく見えないころ。「まぐれ」は、マ(目)クレ(暮)の意。「銀杏の路」は、弥生道のこと。校内を貫く銀杏道は「弥生道」と命名された(昭和11年2月1日)。

「若き憂に哭きてしは 短檠暗き彼の窓か」

「若き憂」は、春愁。特にこれといった理由もないのに、若きがゆえに春の夕暮れなどに憂いに襲われ、落ち込んだ状態になること。「短檠」は、灯下台の一。たけの低い灯台。「檠」は、ともしびたて。燭台。試験のため、消灯時間(この頃は午前0時頃か)後、勉強する者は机の上に蝋燭を立た(所謂「蝋勉」)。短檠とは、この蝋燭の灯のことをいうか。当時、電気スタンドのようなものは、寮にはなかった(戦前卒の一高生に聞いた範囲)。

「檠燈かゝげ口誦む」(三高[紅もゆる」8番)

「想ひ盡きせぬ三寮に 今宵別れの詩筵」

「三寮」は、南・中・北の一高寄宿寮。現在の東大教養学部生協食堂の辺りにあった。「詩筵」は、3番歌詞で既述のとおり紀念祭の祝宴。現在では、式の冒頭に歌われる全寮寮歌が、2月1日の茶話会では、玉杯とともに、最後に歌われれているのが注目される。午前中の祝賀式では、新寮歌「怪鳥焦土に」等が記念講演前に歌われた。

「三つ年の追懷つきぬに 今日はまた君と別れむ」(昭和4年「白雲の向伏す」3番)

「今年(昭和13年)の紀念祭のイーブは1月31日。寮生は夕方にほとんど出払ってしまったが、正門前の篝火を囲む寮歌祭が始まった午後11時を過ぎると次々に帰寮した。翌朝には、新築完成した嚶鳴堂で祝賀式が行われ、新寮歌『怪鳥焦土に羽搏けば』、『滄溟の深き静謐に』を歌い、引き続き記念講演に移って、河合栄次郎のフィヒテの『独逸国民に告ぐ』という講演を聴いた。そのあと食堂で午餐会を開催し、午後4時、嚶鳴堂の落成式を挙行、直ちに茶話会に移った。茶話会には、森前校長や先輩の宮崎竜介、田中館愛橘、矢野勘治、穂積重遠、長谷川久一、藤森成吉、それに珍しくも戸坂潤らが登壇し、その科学的精神論に北岡馨教授や橋田校長らが反論するという一こまもあった。全寮寮歌一唱、『玉杯』二唱のあと、会を閉じたのは午前3時半であった。」(「向陵誌」昭和13年2月)

|

| 過ぎし三年は夢にして 今ぞ離れん此の丘と 篝の色に頬を染めし 眉麗しき若人が 美酒を酌みて壽げど 瞳に宿る幾雫 |

5番歌詞 |

早や三年は過ぎ去り、思い出多い向ヶ丘を今、去ろうとしている。ただでさえ凛々しく頬紅の若人が、篝の炎にいっそう照り輝いている。一高生は、友と酒を酌み交して紀念祭を祝っているが、目にあふれる涙を必死にこらえている。

「過ぎし三年は夢にして 今ぞ離れん此の丘と」

「過ぎし三年」は、向ヶ丘三年。「此の丘」は、向ヶ丘。

「友と理想を語りてし 三年の夢は安かりき」(明治43年「藝文の花」3番)

「語ろふ春は過ぎんとす 嗚呼紅の陵の夢」(大正3年「黎明の靄」2番)

「三年の春は過ぎ易し」(明治44年「光まばゆき」4番)

「篝の色に頰を染めし 眉麗しき若人が」

「篝」は、紀念祭の篝火。篝火を囲んで寮歌を歌う。既述のとおり、昭和13年2月の紀念祭では、1月31日のイブに正門前で篝火を焚いて寮歌祭を行った。「眉麗しき」は、凛々しい。「眉」は、眉を曇らせる、眉をつり上げる等と人の表情を表す。

「美酒を酌みて壽げど 瞳に宿る幾雫」

「美酒」は、紀念祭の酒。酒の美称。「美酒爛漫」などという。「瞳に宿る幾雫」は、今まさに零れようとする涙が幾雫も目に溜まっている状態。

「寮歌としては過剰とも見える悲傷の泪を点出、之を六節の末行で『払え瞳の幾雫』と、結んでいる」(井上司朗大先輩「一高寮歌私観」)

|

| さはれ嘆きそ其の肩に 重き使命ぞ懸りたる 亞細亞の涯ゆ聴け今し 橄欖香る曉の鐘 世紀の空に流るゝを 拂え瞳の幾雫 |

6番歌詞 |

そうはいっても嘆いてばかりいてはならない。一高生のその肩には、果たさなければならない重い使命が懸っている。日出づる国、極東の日本から、これから夜明けを迎えようとする世界に対し、一高の先輩たちが、一高の伝統精神で新しい世界を照らそうと暁の鐘をかき鳴らしてきた。一高生よ、あふれる涙を拭って、その鐘の音を聴け。先輩たちに続いて、暁の鐘を打ち鳴らすのが、我ら一高生の使命である。

「さはれ嘆きそ其の肩に 重き使命ぞ懸りたる」

「さはれ」はサハアレン約。そうではあるが。「嘆きそ」の「そ」は、禁止の終助詞。「重き使命」は、「橄欖香る曉の鐘」を世界に打ち鳴らすこと。

「亞細亞の涯ゆ聴け今し 橄欖香る曉の鐘 世紀の空に流るゝを 拂え瞳の幾雫」

「亞細亞の涯ゆ」は、日出づる日本の国から。「ゆ」は、・・・から。・・・より。時や動作の起点をあらわす。「橄欖香る曉の鐘」は、一高の伝統精神を響かせて鳴る夜明けを告げる鐘。「橄欖」は、一高の文の象徴。「世紀の空」は、世界の空。2番歌詞の「世紀の朝」を承ける。一高の伝統精神を響かせる暁の鐘の音が西の空に流れて、中国、西洋と順に、世界は朝を迎える。明るい世界の未来が一高の伝統精神により開けることを切に願い、一高生の使命が重いことをいう。

「新たなる世界を叫び 永劫の朝を告げむ」(昭和13年「滄溟の深き」1番)

「昏迷の冬今去りて 希望の曉鐘は鳴り出でぬ」(昭和12年「春尚淺き」1番)

|