| 黒に金線の2色 | 黒に赤の2色、 地色米色のピンク |

黒1色 | 黒と薄茶の2色 |

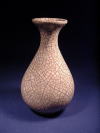

| 華夏鈞窯 金糸鉄線 |

華夏鈞窯 米色 |

北宋 徽宗官窯 |

北宋 徽宗官窯 |

|

|

|

|

誰も知らない名窯のすべてトップにもどる

哥哥窯 着色貫入磁器のまとめ

2014/01/10,13 2015/09/17

清朝、雍正帝も乾隆帝もどうやら一目も見られなかった幻の焼き物。

残念ながら両皇帝は、汝さえも買い戻せなかったと聞きます。

これらは、当時、売りには、出なかったのでしょう。

歴史に名を残す銘磁。周の終り 華夏鈞窯。 金糸鉄線は後世の皇帝達に愛でられました。

今回はまとめとして、着色貫入磁器、哥窯タイプを列挙、分類します。

トピックとして黄ゆうのものも挙げます。

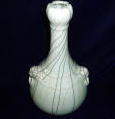

哥哥窯または哥窯と現在呼ばれる中国磁器は着色の仕方で大きく2種あります。

1つ目は白、グレー地などに作られた貫入を黒1色に着色した徽宗官窯タイプ。

1色タイプ 徽宗官窯 のち白哥窯

| 1色 | 1色 | 1色 | 清朝復古 | 清朝復古 | |

| 徽宗官窯 |  |

|

|

|

|

北宋を倒した金では、これらの復古がなぜか盛ん。窯人が同じですから、あたりまえでしょうか。

元、明になると、景徳鎮の土で焼かれる。土色で見ます。硬い、白い色になります。

清朝では白哥窯の名で復古されました。なぜか2色ものを見ません。

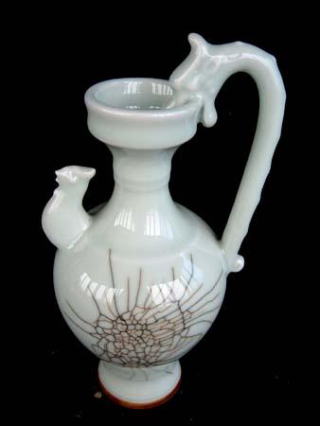

2色タイプ 金糸鉄線と米色

左から金糸鉄線(黒線と金)、米色と黄ゆう、右端、徽宗復古の米色

2つ目は、2色もの。

大きな黒色の割れは同じですが小さく赤、ピンク、茶、ベージュなど更に着色するものになります。

この2色目を、長い使用の間の汚れによるものという話は、まあ、日本の青磁の話でしょう。

日本の陶磁器の常識と知識でもって、中国磁器を論評することは、危険なことに思われる。

きぬた青磁のルーツをご参照ください。(トップページに戻る)

この2色ものは地色を含めると3色になり、更に被葬者(墓に入った者)に対する思い、愛情も伝わる。

金糸鉄線は大きな黒線のほか、茶色く小さな割れがあります。そのうち2割から3割くらい、金色に見えます。

小さな泡を押し出して、その泡のところが、見事に金色に光輝きます。現在まで再現不能。

米色は地色がピンク。大きな黒線に赤く小さな線が入ります。

しかし残念なことに、このタイプの優品は、なかなか両故宮に伝わらない。

去年の人気テレビ番組では、日本の鑑定家から、哥窯は俗に白い磁器などと言われる始末。

まあ、日本でもこんな具合ですから、よその国のことは、悪くいえない。

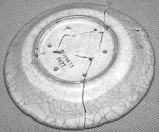

下は2011年、事故によって学芸員によって破損。立て続けに2枚!割れた。

この事実を中国の良心と考える。

| 北京故宮 伝世品 1級文物 破損 |

|

|

|

着色貫入磁器のはじまり 時代ごとに見ましょう 唐磁史参照

唐 華寶鈞窯

はじめは自然ユウ だからおもしろい。 高宗武后期と思われる(ただし無銘)

唐 華夏鈞窯 周 則天武后没後

(かかの華は武后文字 化に十 現中国の新体字!)

明以降 華夏は哥哥の文字が当てられ南宋期 龍泉窯起源ともいわれた。

米色と見事な黄ゆう磁器 右 徽宗官窯の米色

唐 華藝鈞窯 (芸は旧字に代わる) 玄宗期

北宋 貫入磁器

しかし正直なところ、一番良く分からない

北宋の黄ゆう 右端は分類不能

宋 徽宗官窯と思われる 貫入磁器

ご参考

左 銅器 と中 唐 永泰公主墓の華夏きん窯 部分割り貫入

汝に見る北宋 皇室の暗殺と動乱 ご参考

右 北宋 汝窯での写し (兄鉄宗墓 暗殺を法により伝える)

左 徽宗復古 右はコピー品。2003年頃、日本のヤフーに出ていたもの。

真品 倣品の差はわずかと言えばわずか。観察すべき点、形(全体と各部分)、貫入の具合など。

トータルで真品はきりっとして、力強い。コピーは姿がだらしなく、貫入に厳しさがない。

北宋のものが良く分からない理由として3つの言い訳

北宋がまず南宋に比し王朝の体を長くなさないこと(磁器に関しての話。官窯は五代周王に遠慮した)

神宗、哲宗の暗殺も続いた模様で、安定した帝政が短かいこと(徽宗期はまさに宋の末期、衰退期)

最後はそんな訳で市場に優品が少ない(?)ことです(当方の収蔵もデータ自体も不足です)

なぜか多い復古品

宋五名窯の名のみ、後世、喧伝される。私も当然としてまず集め始めました。

下は現代復古品 N.Y.から1つ10ドルで30個ほど買いました。船便のため半分割れて届きました。

このうち1つだけ、汝の真品(?)を見つける参考品が結果としてありました。

ゆうはまったく参考になりません。台湾の切手みたいです。

官窯としても、南宋 龍泉窯の悪い見本です。

徽宗官窯は底銘が入るものが多く、また独特の製法と貫入に、こだわりが認められ、なんとかくくれる。

いずれにせよ、徽宗帝は磁器にもこだわる芸術家皇帝ではあったでしょうが、

磁器が伝える、親の神宗、兄の哲宗暗殺など、王室のいざこざの中、

現在、私たちが知るものとは、大きくことなる。

まずは磁器ウイキリークスの世界です。

2014/01/14 現在

| 黄ゆうの謎 |  |

|

|

|

|

|

|

|

|||

| 耳は子が多い | 耳に注目 | 耳に注目 | 耳に注目 | 耳に注目 | |

| 太后の汝か 貫入磁器 神宗を失う |

|

|

|

|

|

| 哲宗 汝ほか |

|

|

|

下は復古 |

|

| 徽宗 汝末期 |

|

|

|

|

|

| 清朝復古 | |||||

| 徽宗官窯 |  |

|

|

|

|

| 金元 復古 |

|

|

|

|

|

| 金元 復古 |

|

|

|

|

現代もの |

| 北京故宮 伝世品 1級文物 |

|

|

|

|

|

| 2011年 割れた 1級文物 |

|

上も割れた |  |

||

南宋 修内司窯 一番多く残り素晴らしい

左 唐 中と右 南宋の黄ゆう やや遠慮ぎみ

徽宗官窯タイプ2種

左 金 厳しい雰囲気 中と右 南宋 修内司窯 気候にも似てやわらかい貫入の色

左 北のきん 右 南の風土 やわらかい貫入と着色

修内司窯はいきどうりの磁器

北宋の定窯の如く服喪の磁器が多く焼かれた。

南宋の磁器は、上品な志野焼きの様な肌に、繊細な単貫入の磁器が、初め多く焼かれたもよう。

これらは先祖に対しての儀礼品。多くのとらわれの人々、上皇(徽宗)、兄、愛妻などに対する願いを込める。

後に、遺骸が多く戻り(16人)、彼らに対する服喪の気持ちの表れと思われるが、多くが墓に入る。

底銘は、その所属部署(飾り場所の指定)、官は役所の備品を意味し、又、下賜品ともなる。

銘のない物の多くは、出墓品に分類できる。

南宋の汝とも言うべき粉青青磁は、これにあたる。それらに貫入は、ない。

下はきさきへの愛情で焼かれた宋銘の磁器です(初公開)

愛と悲しみ。小説ではないが、名作の重要要件です。

| 1色 旺のあかし 四耳 双耳 管耳 |

|

|

|

|

| 1色 |  |

|

|

|

| 1色 |  |

|

|

|

| 1色 |  |

|

|

|

| 2色 旺のあかし 黄ゆう |

|

|

|

|

| 2色 |  |

|

|

|

| 黒1色 |  |

|

|

|

| 2色 |  |

|

|

|

| 薄赤1色 |  |

|

郊壇下官窯 これも良く分からない

|

| 1色 |  |

|

|

|

|

2011年の事故雑感

せめて、下の磁器くらい、見せて欲しい。

| 金元 復古 |

|

|

|

|

| 金元 復古 |

|

|

|

|

下は数少ない伝世品。

徽宗官窯タイプでしょうか。目跡は汝風。

鋳込み(官窯)でなく民窯のろくろ風。これは1947以降、官品がろくろ成型と信じられた20世紀的発想。

| 北京故宮 伝世品 1級文物 |

|

|

|

最後は、貫入に独特の規則性と嗜好性がみられない。

出来がお世辞にもあまり良くないと思っていましたら、2点とも、事故で2011年に続けて割れたそうです。

世界に8点( 日本の人気鑑定士の弁、これも20世紀的常識で感心しない)のうち、2点が割れた。

更に壷はろくろ使用が察せられ、もっと感心しない。(ろくろだと貫入が右上に強くすり上がり、ねじり棒に見える)

こう書くと、次々と又、割れるものが出てきそうなので、止めます。

徽宗官窯とは、私見ながら、もうすこしまともなものです。

また、そのひながたの唐は、実に素晴らしい。

2つ目の、2色もの。

大きな黒色の割れは同じですが、小さく赤、ピンク、茶、ベージュなど、更に着色するものになります。

この2色目を、長い使用の間の汚れによるもの(先述 日本の鑑定家の弁)とは、まあ、日本の青磁の話でしょう。

日本の陶磁器の常識と知識でもって、中国磁器を論評することは、やはり危険なことに思われる。

ちなみに古物鑑定 雑感

中国の絵画の鑑定を3名で行うお話が興味深い。2名が本土中国の方。もう1名は台湾の方。合議制ですかね。

鑑定はどこまでいっても集合理論。真か倣の2択なのは、真が良く理解されている時代のみ。

残念ながら、95%、100%の理解は、現代物以外、むつかしい。

独断ですが

理解できるのは、唐、唐以前で10%位、五代宋代20%、金元代20%、明代50%、清代50%、それ以降70%位可能か。

残りが実は重要なことで、不明なほうが多い。

不明のところが実は宝ともいえる。

バチカンの鐘

上記はこうも書ける。不明なところ。

唐、唐以前で90%、五代宋代80%、金元代80%、明代50%、清代50%、それ以降30%位不能。

こうはっきり書くと、誰も鑑定、理解など正しくできない訳で、

それでは学芸員として恥ずかしく、世俗では鑑定士としてめしが食えない。

業としても、ピンは大手オークション会社から,キリは街の骨董屋さんまで、当然、めしが食えない。

皆、生活がかかっている

現在、大橋巨泉さんの芸能プロダクションに、石坂浩二さんと共に所属され、タレントとしてご活躍中とのこと。

鑑定士では、やはり食べていかれない。他人のなりわいにケチを付けたくは、ありません。

結果としては古物商、鑑定士は、バチカンの如く皆、権威におもねるのでしょう。

しかし考古、古美術の世界は、神の世界、研究とは、元来違うのに。

いや、待てよ。同じになんだか思えてきた。

悠々自適

先の3名の鑑定家の話はつづきがあります。一人、本土の方が、どうも偽物と鑑定したそうです。

もうすこし、鑑定したいと言い、しばらく預かりたいと、オーナーに言います。

その後、どうなったと、思います?

彼は、精巧に模写をさせ、その模写を、オーナーに返したそうです。悪い方ですね。

その後は長く、本土中国で、その博学を生かし大学の教授をつとめ、退官後、悠々自適の日々だったそうです。

誰も知らない名窯のすべてトップにもどる

唐代 鈞窯(きん窯) リストに戻る

三彩人物ヨウリストはこちら

All copy rights reserved Fan de Fan Inc. 不許複製

このサイトは株式会社 Fan de Fan Inc.により運営されています