速星駅に西富山駅。撮影したが出来は散々。この辺がプロとシロウトとの違いだと痛感する。

計画ではさらに笹津駅、楡原駅まで足を伸ばして探索する予定だったが断念、富山駅に戻った。

ここで夕食を何にするかは大いに悩んだ綾小路さんであった。

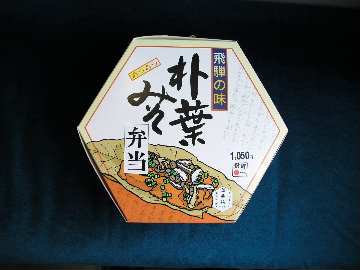

富山駅弁を購入して夕食に当てようと決めていたが、ここの駅弁は豊富である。

”越前たらばの蟹飯”や”柿の葉すし”(鯖ずし)、名物”ますのすし”の豪華版である”特選ますのすし”などがあった。

結局はますのすしをコンパクト化した”ますのすし弁当”(上段)と、同じく”ぶりのすし弁当”(下段)である。

これらは簡易な包装と適度な大きさで召し上がりやすくしてあると謳っているが、やはり駅弁としては食べづらいものであった。

しかし今日はホテルに持ち込んだので事なきを得た。

いやそれにしても鱈に鮭、鱒に鰤。

今日は一日魚浸けで健康によさそうなのはよかったが、そろそろ肉が欲しくなってきた。

そういう訳でもないが、明日の夜は松阪。あの有名な牛肉の駅弁を予約済みである。

うまくいけば昼には高山駅の肉料理の駅弁も購入出来る。

さあどうなるか、期待に胸ふくらませながら、今日のところは寝る事にした。

|