| −ページ〔19〕− | 谷津田だよりのトップへ戻る | |||

| 2006 3. 6 |

「啓蟄」の”啓”は『ひらく』、”蟄”は『土中で冬ごもりしていた虫が春の到来を感じ、草木が芽吹くと同時に地上へ這い出してくるという意味。この数日暖かくなるときっと蝶の姿も見られるかもしれませんね. 今日は、24節気の一つ「啓蟄」です。 |

|||

| 2006 3. 8 |

昨日、川土手の小道を自転車で走った。といっても殆ど自転車から降りて押して歩いたのが正解です。千葉市で瞬間風速21メートルとTVで行っていました。千葉ニュータウンで一番風が強い場所と思われます亀成川から下手賀川付近は、物凄かったです。自転車を必死で押さえながら歩きました。例年より10日以上遅い春一番でした。(因みに、「春一番名づけの日」という変な記念日もあります。2月15日です。気象庁制定) ◎『ヒバリの声しきり 利根川土手』 障害を持った方のパソコン講座支援のあと、利根川土手を歩きました。咲いている野の花はオオイヌノフグリとぺんぺん草(ナズナ)位でした。 利根川の川面には、まだカンムリカイツブリの独特な頭が見られました。でも数百メートルも先ですので、肉眼では無理です。 気温は暖かいのですが、やはり川風は冷たかったです。 ふと上空からピチクリ、ピチクリと小鳥の声がしました。かなり甲高い声です。 |

空を見上げても見えません。雲間にじっと目を凝らすと、やっと見えました。ヒバリです。上空高く上って鳴き、暫くするとスッと下りてくる。それを繰り返していました。このヒバリの鳴いている様子は、揚げ雲雀といい俳句の季語にもなっています。 小一時間もすると川風で体が冷え切ってしまい、引き上げることにしました。 ◆揚げ雲雀(あげひばり)・・・ヒバリが空高く舞い上がること。また、そのヒバリ。春の季語です。ネットで検索していたら、ちょっと気に入った句が出ていました。 「五線譜を たちまち昇り 揚げ雲雀 ー仙文ー」 ※揚げ雲雀の逆。降りてくるのを「落雲雀」という。 |

||

| 2006 3. 8 |

◎まだ、印西に白鳥が残っていました。 [ 『たった一羽の白鳥さん』 ☆印西・戸神調整池の2羽の白鳥が旅立って10日。市内在住のCさんから白鳥を見たとの情報を受け、Cさんと出かけて来ました。 場所は、印西・発作です。ここは、手賀沼に住み着いているコブハクチョウが時々現れる場所でした。 川の近くの方が2年前からパンをやり多いときは20羽位が集まる場所です。 Cさんの情報によるとクチバシの基が黄色く先がピンク赤という。 となると、いつもいるコブハクチョウではないはず。 現場に着き、半信半疑で双眼鏡を覗きました。 10羽を超えるハクチョウたちの姿をすぐにとらえました。と、さっそく黄色のクチバシでほかのものより二周りほど小さな個体を見つけました。 距離が遠いのと、手前のアシハラが邪魔をして今一写真がはっきりしませんが、総合的には「コハクチョウの若鳥」でしょう。 そうです。まだ印西に白鳥が一羽残っていたのです。 |

☆今日の夕方、餌付けの時刻に出かけ、餌をまいている人に話を聞きましたところ、このコハクチョウは、10月から来ているとのことでした。皆は、この白鳥を「ちび」と呼んでいました。餌は、食パンや菜っ葉、好物は、ドッグフードという。食パンも毎日のことなので、病院などからあまり物をもらうという。 それにしても、たった一羽でこれからどうなるのでしょう。私は、この迷子の一羽がシベリアまで帰れるかとても心配です。 ◆コブハクチョウ(こぶ白鳥)…オオハクチョウよりももっと大きい。クチバシがオレンジ色、基部に名前の由来となる黒いコブがある。日本で見られる個体は、飼われたものが逃げて各地で野生化したものです。もとが、飼われていた種なので、野鳥には入りません。ここに見られるものも、手賀沼、牛久沼のものと同じルーツであろう。 |

||

| 2006 3. 9 |

今日は、「ありがとうの日」だそうです。 特別な由来は無く、3月9日は3(サン)と9(キュー)、つまりサンキュー(ありがとう)の語呂合わせという。でも、響きがいい日ですね。 時代は進展しても、PCが必須用具になっても、サンキュー・ありがとうの言葉を忘れないようにしましょう。 ◎『発作の白鳥の種類の訂正です!』 印西発作の下手賀川に来ている一羽のハクチョウですが、まだ若鳥の為種類の特定が難しかったのですが、やっとわかりました。 写真を谷津干潟の野鳥レンジャー、ウトナイ湖の野鳥レンジャーと我孫子にある鳥の博物館の知り合いの学芸員さんに問い合わせをして同定いたしました。 発作に来ている白鳥・・・オオハクチョウの若鳥(クチバシが黄色くなっていますので、2年目の個体でしょう)以上です。 |

※オオハクチョウは、もう旅立ちの時期ですので必ずいるとは限りません。旅立ってしまっていたら、コブハクチョウを見学しましょう。  【写真はコブハクチョウ】 |

||

| 2006 3.15 |

昼間、在宅するのは久しぶりです。のんびりTVを見ながら雑誌類を整理していましたら、仏教関係の冊子が一冊見つかりました。 目次をめくると涅槃会(ねはんかい・え)について出ていました。涅槃とは、釈迦が無くなった日を。各寺院では、釈迦を偲ぶ法会(ほうえ)が行なわれるという。 皆様の近くのお寺ではどうでしょう。今日3月15日は、釈迦の無くなった日・涅槃会の日です。 ◎未確認情報ですが、春の到来をあらわすすばらしい情報なので 、『ちょっとだけおすそ分け!』 印西市内Mさんからの情報です。 ◆地名、氏名等は、記号にさせていただきます。 印西市内A地区(Mさん)より ☆ うなぎ 遡上中 「春の証になるか 解りませんが C谷津の小川に7センチ位のうなぎの稚魚が約20匹むれておりました。? 体形はどじょうと違い、細身で色は成魚とおなじ色でした。 |

釣りをしていた土地の人もうなぎとのこと。本当でしょうか。遠く数千キロ離れたマリアナ海域から、小さな体で印西にたどり着いたかと思うと感激でした。」 【コメント】(阿部) ・私は、まだ実際に見ておりませんが、サケやモクズガニの遡上がある土地ですので、まだ鰻が遡上することもあると思います。 遡上の時期や大きさ、体形からしても可能性大ですね。特に土地の人が言うのですからその通りなのでしょうね。 この時期に遡上するウナギの稚魚を「シラスウナギ」と呼びます。 皆さんも何か鰻に対する情報を聞きましたら投稿下さい。 ※それと、春を感じるコメントの投稿、歓迎します。 |

||

| 2006 3.20 |

A誌朝刊の声の欄に、カエルをいたわる投稿が載っていました。柔道の朝稽古前のジョギング時に道路を横断中のヒキガエルを見つけたという記事でした。 春は、のそのそ歩いている姿を見ることがあります。それは、水辺での繁殖の行き帰りなのですね。 芭蕉の句「古池やかわず飛び込む水の音」から、多くの人がカエルは池にいるものと思っていますが、実は殆どの種類のカエルは、繁殖期以外は水の中にいません。ヒキガエルも同じで林や藪、民家の庭などに暮らしています。案外皆さんの身の回りにいるかもしれませんね。 ◎『セイヨウタンポポが多いのは、なぜ?』 印西のH中学校脇の緑道を通っていたら、斜面に丈が低いが立派なタンポポの花を見つけた。カントウタンポポでした。外国から持ち込まれたセイヨウタンポポとの違いは、ガク(正しくは外総苞片)が、反り返らないことで見分けられます。この小さな花を見つけて何だか、とても心に得をした気になりました。これから、タンポポが、綺麗に咲きそろう時期です。 なお、カントウタンポポとセイヨウタンポポの違いは、外観以外にもあります。 それは、カントウタンポポは、虫に花粉を運んでもらい受粉します。しかし、セイヨウタンポポは、虫を必要としません。つまり花粉に関係なく種子を作るのです。ですから、カントウタンポポは、虫たちの活動の多い時期にだけ花を開くのです(主に3から5月だけ)。 セイヨウタンポポは、虫たちの活動時期に関係なく真冬を除いていつでも咲きます。 ◆カントウタンポポ・・・日本に昔からある在来種。虫により花粉を運んでもらい結実する。花期は、春だけ。両性生殖。どちらも生育する場所は同じですが、色いろな条件から見てセイヨウタンポポの方が有利な性質を持っているようです。 ※最近は、これも外来種のアカミタンポポがセイヨウタンポポにとって代わっているようです。見た目は、殆どセイヨウタンポポと同じですが、種子の色が赤褐色ですので、分かります。 |

◆セイヨウタンポポ・・・食用に持ち込んだものが、野生化したという。外来種。総苞片が大きく反り返る。受粉しなくても結実する。花期は、真冬を除き一年中。単為生殖。 追記 こっそりニュース 上記のH中の脇の緑道には、あと一種、シロバナタンポポも咲きますよ。花期は、カントウタンポポとほぼ同じ。 カントウタンポポとセイヨウタンポポの写真は こちら をクリック |

||

| 2006 3.24 |

北総線・千葉NT中央駅から上りに乗ってほんの少し走り出した頃、左手の車窓から真っ白でスマートな風車が見える。 気づいた方あると思います。東京電機大学が、風力発電研究のために設置したものです。 |

高さ21m、ローター(回転子)の直径15mです。この風力発電システムの特徴は、風速2mの弱い風でも発電開始するという。これからは、環境を考えた電気供給についての研究が急務となろう。 明日、3月25日は、電気記念日です。 |

||

| 2006 3.25 |

白井のK氏から23日にニュータウン地区でツバメ2羽見たとの情報をもらいました。 私も昨日利根川の川面を飛ぶツバメ一羽を確認しました。この数日、ツバメ初認の情報が飛び交っています。春なのですね。皆さんのまわりはいかがですか。 ◎『サンカノゴイを見た!』 サンカノゴイとは、鳥の名前です。殆どの人は聞いたことも見たこともないと思う野鳥です。 ゴイサギよりずっと大きく、野鳥に詳しい人でもめったに見られない大型のサギです。本州では、ほんの一部の地区にしか見られないようです。 今日、松戸の21世紀の森と広場で見ました。 といっても、望遠鏡で背中の部分、そしてほんの1、2秒横顔を見ただけです。 でも一瞬でしたが、ずっと見たかったサンカノゴイでしたのでいくらか興奮気味でした。観察会の参加者も真剣そのものでしたが、確認できた人は、一割位だったようです。 |

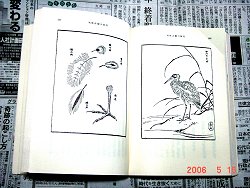

◆サンカノゴイ…サギ科の大きなサギ。L70センチ。広いアシ原にすみ、夜間活動するので姿が見にくい。安政年間に出版された「利根川図志」には、ヤハライボの名で載っている。ヤハラは、谷原(やはら)で谷津のアシ原のこと。イボは、鳴き声スーボウイからだろう。つまり谷の葦原にいるスーボウイと鳴く鳥で、「ヤハライボ」と解釈できる。※印旛沼の周りでも見られる場所はある。 利根川図志(赤松宗旦著)「ヤハライボ」  |

||

| 2006 3.27 |

今週は、花曇・花冷えの天候という。花見はどうなるのだろう。 ◎『パネル展のお知らせ』 20数尾のサケが印西浦部川へ遡上・産卵してから今冬で3年となる。もし、うまく降海していれば今年あたり来るかも知れない。ただ、産卵後上流部の浚渫工事が行なわれており、川が濁ってしまい孵化も確認できていないので、可能性は0に近いかもしれません。それでも、再度浦部川にサケが群れるのを夢見たいものです。 |

パネル展「03年 印西市浦部川にサケが多数遡上!」 ・日時 4月4日〜4月23日 午前9時〜午後5時(月曜休館) ・場所 県立花の丘公園 第2展示室 印西市原山 千葉ニュータウン中央駅より徒歩10分 ・内容 03年印西にやってきたサケの記録をパネルにしました。遡上3年目、サケがまた、現れることを願ってのパネル展です。 ※、前に、市内数箇所で実施したものをアレンジした展示です。 |

||