| 語句 |

箇所 |

説明・解釈 |

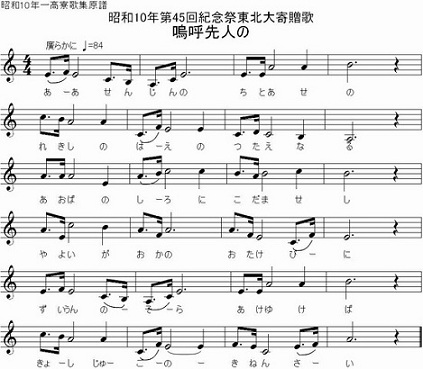

| 嗚呼先人の血と汗の 歴史の榮の傳なる 靑葉の城にこだませし 彌生ヶ丘の雄叫びに 瑞雲の空明けゆけば 今日四十五の紀念祭 |

「音」

1番歌詞 |

先人が血と汗を流して守ってきた栄ある自治寮の誕生を祝う雄叫びが、ここ仙台の青葉の城に木霊して、瑞雲の棚引く空が明けて行くと、今日は、懐かしい彌生が岡の第45回紀念祭の日である。

「嗚呼先人の血と汗の 歴史の榮の傳なる」

この第一行は、第二行の後の句「彌生ヶ丘」にかかる。この点、下に引用の大先輩の解釈と異なるが、「傳」というは、あくまでも自治の傳えであり、「先人」は、自治の礎を築き、自治を守ってきた歴代一高生である。

「ましてわれらが先人の 愛寮の血の物語」(大正4年「あゝ新綠の」3番)

「青葉城を本拠とした伊達政宗その他を意味」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)。

「第一節の一,二行は次の『青葉城』にかかる。先人は伊達政宗あたりと解してよかろうか」(井上司朗大先輩「一高寮歌私観」)

「靑葉の城にこだませし 彌生ヶ丘の雄叫びに」

北に百里を隔てゝ向陵を切々と想う情が、「彌生ヶ丘の雄叫び」を仙台青葉山に木霊となって響かせ、紀念祭の日を知らせる。通説は、「彌生ヶ丘の雄叫び」は、対二高柔道戦で繰り広げられた死闘を踏まえるとする。

「青葉の城」は、仙台城のこと。千代城ともいう。1600年(慶長5年)から築城開始、本丸は初代伊達政宗、二の丸は2代忠宗が寛永年中(1624-44)にかけて完成した。東に広瀬川の断崖、西に三重の堀をもつ大本丸だが、天守閣はない。明治以後破却が進み、1945年空襲で焼失した。「彌生ヶ丘」は、本郷の一高。向ヶ丘ともいう。一高は、本郷区向ヶ岡弥生町にあった。「雄叫び」は、紀念祭で一高生があげる雄叫び。

「明治年間、一高と二高の柔道部が激戦、死闘を繰り返していた時代を踏まえた表現だろう。」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)

「一高と二高との間に交された数々の悲壮なる戦史をふんだものだろう。東北大にいて、向陵を想う表現の一つの角度である。」(井上司朗大先輩「一高寮歌私観」)

「瑞雲の空明けゆけば 今日四十五の紀念祭」

「瑞雲の空」は、紀念祭を祝福するめでたい雲の棚引く空。青葉の城に木霊する彌生が岡の雄叫びに、瑞雲の雲間から太陽が顔を出して、朝が明けて行くのである。「四十五の紀念祭」は、第45回紀念祭。

|

| 杜の都の明け暮れに 同じ想を抱きつゝ 過ぎし三年を偲びては 語りは盡きぬ柏蔭 北に百里を距つとも 丘の誓は變るまじ |

「想」

2番歌詞 |

杜の都・仙台に暮らしていても、みんな同じように向ヶ丘で過ごした三年を懐かしく思っているので、向ヶ丘の話となると尽きることはない。ここ仙台は、北に百里を離れているが、向ヶ丘で契った友の友情は決して忘れることはない。

「杜の都の明け暮れに」

「杜の都」は、東北帝國大學の所在地仙台のこと。青葉山、広瀬川の風光明媚な景観をいう。仙台では、伊達正宗以来、防風林・防雪林として植林が行われてきたが、街路樹が整備されたのは、それほど古くはない。例えば、青葉通りのケヤキの木は、昭和24、5年頃に植えられたもので、その他の街路樹も戦後に植栽されたものがほとんどである。

「同じ想ひを抱きつゝ 過ぎし三年を偲びては 語りは盡きぬ柏蔭」

「同じ想ひ」は、向ヶ丘を慕う同じ想い。「過ぎし三年」は、向ヶ丘の三年。 「柏蔭」は、向ヶ丘の一高寄宿寮。人生の旅の途中、若き日の三年間を柏の樹の蔭(向ヶ丘)で旅寝するとの喩え。「柏」の葉は、一高の武の象徴。

「柏蔭に憩ひし男の子」(昭和12年「新墾の」3番)

「北に百里を距つとも 丘の誓は變るまじ」

「百里」は、東京ー仙台間の距離。JRの営業距離は351.8キロで、百里弱である。「丘の誓」は、向ヶ丘で契った友との友情をいう。3番歌詞の「友の契り」に同じ。

|

| 友の契りは堅けれど 岡邊の櫻變らねど 憂は深し八寮の 四十有五の年を經し 我が搖籃の故郷と 今宵別れの花筵 |

「別」

3番歌詞 |

向ヶ丘の一高がなくなっても、友との固い友情は変わらないし、丘の桜は春になれば花咲くことであろうが、自分が三年間起伏しした思い出多い寄宿寮が取り壊され、無くなるのはとても残念で悲しい。開寮以来、45年の年月を経た、わが魂のふるさとと、今宵は、桜の花が美しく咲いた樹の下に宴を張り、別れることにしよう。

「友の契は堅けれど 岡邊の櫻變らねど 憂は深し八寮の」

「岡邊の櫻」は、馴れ親しんできた向ヶ丘の桜。明治43年、グラウンドの堤に記念植樹された100本の桜も、この頃は春になれば見事に花を咲かせていたことであろう。「憂は深し」は、駒場移転で、やがて壊されていく寄宿寮を憂う。「八寮」は、一高寄宿寮(東・西・南・北・中・朶・和・明の八棟)。

「我が搖籃の故郷と 今宵別れの花筵」

「我が搖籃の故郷」は、わが魂の故郷・向ヶ丘のことである。我が心を育て、我が人格を形成してくれたという意味で、「搖籃」の語を使った。「花筵」は、紀念祭。花の下の宴会。

「搖籃の丘の夢亂れ」(昭和10年「大風荒れて」5番)

「幸多きわが搖籃に」(大正13年「曉星の」追憶)

|

| 別れの美酒汲みかはし 希望の星を眺むれば 幸福と光輝の泉ある 駒場の宿の起臥に 自治の燈ゆらめきて 基礎は永久に定まらん |

「望」

4番歌詞 |

別れの酒を酌みかわし、駒場の寄宿寮での生活が幸せで輝かしいものとなるように、夜空の星に願いを込めよう。駒場の寄宿寮には、本郷から引継いだ自治の燈がともって、自治の礎は、永久に揺るぐことはないだろう。

「別れの美酒汲みかはし」

「別れ」は、本郷・向ヶ丘との別れ。「美酒」は、美味しい酒。酒の美称。仙台の銘酒「浦霞」(創業以来280年の塩釜の酒)などを用意したか。

「希望の星を眺むれば 幸福と光輝の泉ある 駒場の宿の起臥に」

「希望の星を眺むれば」は、星に願いをこめての意。「幸福と光輝の泉ある」の「泉ある」は、「カナンの地」のように、「幸福」と「光輝」が約束された地であるの意であろう。

「知惠と正義と友情の 泉を秘むと人のいふ 彌生が岡を慕ひつゝ」(大正15年「烟り争ふ」1番)

「自治の燈ゆらめきて 基礎は永久に定まらん」

「自治の燈」は、自治の教え、伝統。寺院の仏前の灯(法灯、仏の教え)になぞらえる。「ゆらめきて」は、本郷から引継いだ駒場に自治の灯が点って。自治の伝統が本郷から駒場に引き継がれること。「定まらん」の「ん(む)」は、推量の助動詞。定まるだろう。揺るぐことはないだろう。

|

| 篝火天に照く燃え 今宵限りの丘の上 橄欖の花手に採りて 盃あげて歌ひつゝ 榮ある首途祝はなん あゝ向陵よいざさらば |

「祭」

5番歌詞 |

篝火は、本郷最後の紀念祭にふさわしく向ヶ丘の天に赤々と燃え上った。橄欖の花を手にとって、盃を上げて寮歌を歌いながら、栄えある新向陵・駒場の門出を祝おう。あゝ、向陵よ、いざさらば!

「今宵限りの丘の上」

今年限りで最後の向ヶ丘での紀念祭。この年の9月には、一高は、向ヶ丘から駒場に移転する。

「橄欖の花手に採りて」

「橄欖」は、一高の文の象徴。

「榮ある首途祝はなん あゝ向陵よいざさらば」

「首途」は、新向陵・駒場の門出。

「美酒を互に汲み交し 光榮ある門出祝はなん」(大正15年「烟り争ふ」5番)

「あゝ向陵よ向陵よ」(同6番)

「心の國と別れゆく 斷腸の運如何にせん」(昭和10年「大海原の」2番)

|