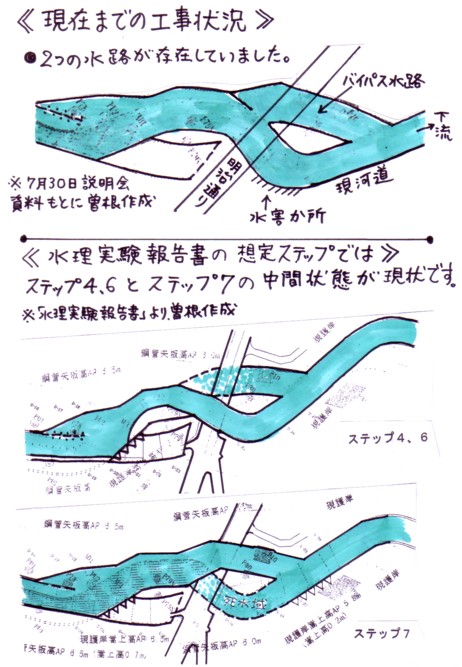

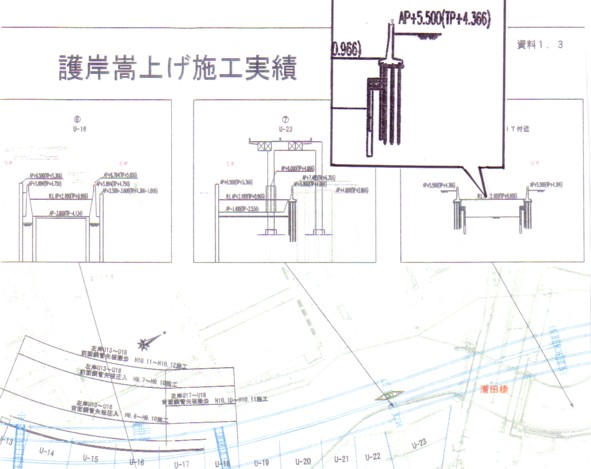

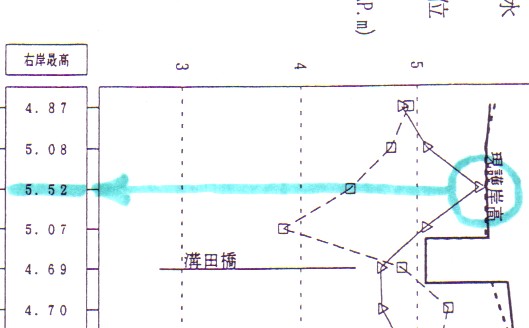

| はじめ通信10-0814 堀船水害は何故再発したか(シリーズ④) 水理実験の限界とその活用の疑問点  ●”切り札”にされた「水理実験」 5年前の水害のときも、今回の水害でも、首都高速道路株式会社の説明で”切り札”のように出てくるのが、97年(平成9年)に行われたという「石神井川付替水理模型実験」です。(右写真) 高速道路建設と石神井川の付け替えに伴う長期間の工事の各段階を大型の模型を造って水流実験を行ない、豪雨による川の水位の変化に対応した護岸の高さをどの地点でも確保できるよう、必要な護岸のかさ上げを行っているという回答でした。 しかし水理実験には、最大雨量を、時間当たり50ミリと想定してシミュレーションしているという点をはじめ、いくつかの重大な限界があります。したがって、水理実験のデータが、実際に起きた水害の因果関係を究明する上で、障害となるのか、むしろ有効なのかを、具体的な事例に沿ってつっこんで分析する必要があります。 ●前回の水害は実験データを軽視した工事が原因 5年前の水害では、水理実験の弱点と全く別の、手抜き工事が原因で被害が起き、むしろ実験データが原因究明に役立ちました。 ①水害予測箇所は的中・・・水害が発生した溝田橋の上流右岸で川が「く」の字に曲がっている地点は、水理実験でも豪雨のとき濁流が川の曲がり角に当たり、最も高い水位になると予想されており、溢水の危険予測ポイントは的中しました。 ②護岸設計は20センチの安全を確保・・・設計された護岸の高さも50ミリ降雨の際にAP6・3メートルまで右岸の水位が上昇する実験データに基づき、鋼管矢板で護岸を6・5メートルまでかさ上げする設計でした。これも「50ミリ対応」の限界はあったといえ、20センチのゆとりを設けて安全を見た設計といえるでしょう。 ③実際は手抜き工事が原因・・・ところが首都高は、設計図や都の施工基準を無視して、本来鋼管矢板を打ち込むべき箇所に、コンクリートに余った鋼材を載せ、細いボルトで軽く止めただけでした。現実には、載せてあった高さ90センチ、長さ20メートルのH型鋼板1枚が、濁流がそのてっぺんを越えるはるか以前に水圧で倒壊し水害が広がりました。 したがって前回の水害は、水理実験やそれに基づく護岸の設計の問題より、都の設計を守らず現場の余り資材で錆び止めもせずかさ上げした初歩的な工事の手抜きが最大の原因でした。 ●今回は、なぜ古く低い護岸が残されていたのかが問題になりました。 ①今回の溢水ポイントも水理実験をうまく生かせば予測できたはずです。前回の水害箇所の次に川が大きく蛇行しているのが今回のポイントで、実際に水理実験でも護岸高(AP5・6m)に非常に接近した予測水位(工事ステップごとに5・3~5・52m)が出ていました。 ただ予測水位が現在の護岸を越えていないのを理由に、護岸のかさ上げは行われませんでした。 もし前回の水害を教訓に「50ミリ以上の豪雨が毎年のように起きている現状から、次に危ない箇所には緊急の対策が必要」と考えれば、今回の水害場所は放置されなかったでしょう。(ここから、資料にクリックできます)  ②水理実験の弱点としては、現状のように溝田橋付近の川の中に数十本のやぐらの橋脚や鋼管矢板が打ち込まれ、水流を大きく阻害している状況が、正確にシミュレーションされていたのか・・・上の実験の写真を見ても、それほどリアルな模型は造っていないように見えます。 ②水理実験の弱点としては、現状のように溝田橋付近の川の中に数十本のやぐらの橋脚や鋼管矢板が打ち込まれ、水流を大きく阻害している状況が、正確にシミュレーションされていたのか・・・上の実験の写真を見ても、それほどリアルな模型は造っていないように見えます。専門家によると、太さ1メートルの柱があれば、その左右3メートルずつ水流に影響が出るということです。住民説明会でも質問が出ていたように軽視できない問題ですが、まだ詳しい説明はありません。 ③もう一つの限界として、工事の現状が実験に反映しているか・・実験は工事の各段階をステップ2~10までと、完成形に別けてそれぞれ川の流れを模型で作り実験していますが、今回水害の起きた7月5日の現場の状態は、右上のイラストのように、これまでの河道とバイパス水路の二つの水路が同時に開いていました。 ところが、右図のようにステップ6も、次のステップ7も、二つの水路の一方はふさがれた段階です。 つまり現場の状況は、水理実験のステップ6と7の中間的な状態だったのではないかと私は推測しています。 実際の流れはどちらのステップとも大きく違いますから、川の現状を模型にした実験が行われていなかったとするなら、水理実験データは決め手にならず、「水理実験に基づき50ミリ対応はできていた」という説明会の答弁は成り立たなくなる可能性があります。 これについて首都高の担当者は「中間的状態の実験もやっているので、次回の説明会までに対策協議会で住民代表にお示ししたい」と述べています。厳密な検討はその報告を待たねばなりません。 ●水害箇所の高さのデータがくい違い 私はもうひとつ不可解な事実を、2006年に出された前回水害の報告書を見ていて発見しました。 それは報告書のうち、下の図のように護岸のかさ上げ箇所を平面図と断面図で示した資料の中に、たまたま今回の溢水箇所・JT倉庫付近の断面図が示されており、その護岸の高さが明らかに「5・5m」となっているのです。 今回、水害後に私たちがこの護岸の高さを公式に確認したのは、7月20日の区議会災害対策委員会での区の答弁で「溢水した護岸は5・6m」と報告され、以後これが共通認識となっていますが、少なくとも5年前の水害の頃は「5・5m]と認識されていたことは確かのようです。 ●水理実験で護岸をこえる水位があったはず わずか10センチの違いですが、今回はその護岸が下流の護岸より20センチ低かったことが致命的だったのですから、10センチといえどもデータくい違いの意味は小さくありません。 しかも、もっと問題なのは、水理実験でこの箇所の水位予測データ(「ステップ3」の実験データ:下の右の図参照)の中に、明らかにこれを越える「5・52m」という数字が出ていたという事実です。 つまり首都高が、行政の決めた古い「50ミリ対応」にこだわり、それ以上の都の指導はなかったと言い張っても、その古い基準で行った水理実験でさえ、JT倉庫付近の護岸(当時首都高が5・5mと認識していたとすれば)を越えてしまうデータが出たからには、それがわずか2センチのオーバーであっても「まあいいや」では済まないはずで、前回水害場所について設計した時と同じように、安全を確保するために20センチ程度のゆとりを持たせて22センチぐらいのかさ上げを行なうべきだったことになるのです。 またそうしていれば、溢水護岸と下流の護岸の高さの差はなくなり、水害が仮に起きたとしても全く違った様相になったことは明らかです。  私たちは、もちろん「50ミリ対応」ではとうてい都市豪雨の現状には間に合わないと考えています。 私たちは、もちろん「50ミリ対応」ではとうてい都市豪雨の現状には間に合わないと考えています。しかしその不十分な基準さえ超える実験データが10年以上前に出ていたのに、その対策さえほおかむりしたとすれば、首都高の責任問題は、もはや逃げ道がないのではないでしょうか。  |