| 作成日 | 最終更新日 | マビノギのバージョン(作成時) |

|---|---|---|

| 2005年 9月 8日 | 2005年12月22日 | 41 |

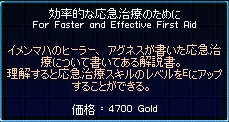

生活スキル「応急治療」のランクを E に昇級させるためには、 「効率的な応急治療のために」が必要だった。

「効率的な応急治療のために」は、NPC「アグネス」 の好感度が高い状態の場合にのみ購入可能であることが知られていた。

NPC との会話のみでも、「親しげな表情だ」の状態までであれば、

容易に好感度を上げることができた。

しかし、私が知る限り、

会話のみで「好意的な目で私を見つめている」以上の状態にすることは困難だった。

また、これまでの経験上、「アルバイト」を行った後に会話を行うと、

着実に好感度が向上することもわかっていた。

一方、好感度を上げる手段として即効性の高いものは、 プレゼントを渡すことであるといわれていた(しかし、即効性は高いものの、 効果には、ばらつきがあるように思えた)。

NPC の好感度をより着実に向上させるためには、 これらの手段を組み合わせるべきであると私は考えていた。

まずは、会話のみで「親しげな表情だ」の状態にした。

次に、夜の内に「世界の詩」を 4冊渡した。

これまでの経験から、

プレゼントを渡したのみでは効果が薄いことがわかっていたため、

1冊渡す毎に会話を行った。

そして、朝を待ち、アルバイトを行った。

これを繰り返した。

かくして、3回目の夜の時点では、 「かなり気に入っているようだ」の状態となっていた。

しかし、私は、1回目のアルバイトの時点で、あることに気づいていた。

あることとは、アルバイトを行っている間のみ、

アグネスの好感度が上昇しているように見えることだった。

そこで、3回目のアルバイトの最中に「取引」を選択してみると、

予想にたがわず、

「効率的な応急治療のために」を購入することができた。

私は、この本の内容を読むまで、

「効率的な応急治療のために」

がアグネス自身の著作であることに気づいていなかった。

なお、「世界の詩」の数を一晩に 4冊とした理由は、

調理用具や農具類を持ち歩いていたので、インベントリに余裕がなかったためだった。

なぜ、調理用具や農具類を持ち歩いていたかというと、

これらを用いたアルバイトを行うことで、

バージョン41(G2S2)で実装された「メイキングマスタリ」

のトレーニングを行うためだった。

「マビノギの私記 51」において、 戦闘の苦手な普通の者である私が 「私」のような非力なプレイヤキャラクタで「羊オオカミ」 を倒すことができた背景には、 メイキングマスタリによるスタミナの上限値の上昇があった。

なお、私が知る限り、メイキングマスタリを最も容易に昇級させる方法は、 生活スキル「釣り」を使用することだった。

今度は、生活スキル「作曲」のランクを C に昇級させることにした。

作曲のランクを C に昇級させるためには、

「合奏とは?」が必要であることが知られていた。

この時点の「私」は、すでに何回か「楽器屋アルバイト」を遂行していた。

このため、NPC「ネイル」の状態は、すでに、

「好意的な目で私を見つめている」となっていた。

ネイルに限らず、

NPC へのプレゼントとして何を渡すと最も効果があるかは判然としなかった。

キーワード「食料品店」を用いた会話の結果から、

ネイルに関しては食料品がよいと私は判断していた。

試しに、 ネコのえさとして所持していた 「肉」を 1個渡すと、

なんと、「かなり気に入っているようだ」の状態となった。

しかし、この時点では、まだ、「合奏とは?」を購入することができなかった。

次に、アルバイトを行ってみると、アグネスと違い、ネイルの場合、 アルバイトを行っている間のみ好感度が上昇することはないことがわかった。

アルバイトの完了後、何回か会話を行った後で「取引」を選択すると、

「合奏とは?」を購入することができた。

このことから、ネイルの場合、アルバイトを行ったのみでは好感度が向上し難く、

アルバイトを行った後に会話を行った方が好感度が向上しやすいと考えられた。

私が試した限りでは、

NPC「ガルビン」、NPC「デル」、NPC「フレイザー」

にも同様の傾向があるように見えた

(会話を行わずに、アルバイトのみを繰り返すと、

初対面のような扱いをされ続ける結果となった)。

なお、作曲を昇級させることにした理由は、 作曲を 1ランク昇級させると、int が 5 も増加するためだった。

「効率的な応急治療のために」や「合奏とは?」は、

「ペット」のインベントリ

に収納することができず、

異なるアカウントのプレイヤキャラクタ間での取り引きもできなかった。

しかし、同一アカウント内のプレイヤキャラクタ間では、

「銀行」を介して渡すことができた。

それにしても、ネイルの画像を如何に凝視しようとも、 「私」を見つめているはずの「好意的な目」を確認することはできないように思えた。

私記 53にすすむ

私記 53にすすむ

目次にもどる

目次にもどる

マビノギの私記にもどる

マビノギの私記にもどる