しばらく鉄道旅行をしていなかった綾小路さんであるが、暮れの帰省では久々に満喫する事となった。

これで、またまた火が付いたが、1月はその漫遊記をまとめていて、それどころではなかった。

2月になり、一段落しそうになったところでやはり虫が疼きだした。

しかしどこに行く?この時期に3連休はなく、行くとしても1泊2日では道内に限られてくる。

流れ流れて札幌にやって来た綾小路さんは結構、北海道を気に入っているが、この面では大きなハンデとなっている。

津軽海峡越えは時間的にも金額的にもきつい。

そろそろ北海道を去る時期か?

しかし仕事があるのでそうは言ってられないか。

バカな事を考えてないでさあ旅行の計画だ。

この時期、外は一面の雪である。

やっぱ比較的雪の少ない道南か日高地方か?

いやいや、どうせならこの時期にしか味わえない、多雪地帯か厳冬の地がいいだろう。

そこで綾小路さんの頭の中に、あるひとつの路線が浮かんだのである。

”北海道ちほく高原鉄道”ふるさと銀河線である。

日本一寒い”しばれ”の町、陸別町を通過する北海道唯一の第3セクター路線である。

綾小路さんは1昨年に1度だけ、全線を乗車した事があったが、その時は9月上旬のいい時期だった。

この厳冬期に漫遊すれば無事生きて帰れるだろうか?

しかしご存知のように、今この路線は存続の危機にあった。

経営赤字で、昨年には多額の資金を出資している北海道が地元関係者にバス転換を迫ったのである。

計画がまとまり、いざ漫遊の1週間前には地元関係者が北海道に対して、有力な代替案を提示できなかったとのニュースも流れた。

やはり、今乗車しておいたほうがよさそうだ。

来年は乗車出来ないかもしれない。

漫遊の日程は土日の2日間しか取れない。

しかしそれでは起点の池田駅および終点の北見駅までの往復にも時間がかかり、実質1日程度になってしまう。

そこで現地までの移動手段に浮かび上がったのが夜行バスであった。

札幌バスターミナルを23時40分に出発して、翌日の4時50分に北見バスターミナルに到着するものである。

これだと土曜の朝一番からふるさと銀河線の漫遊が可能となる。

ところで札幌バスバスターミナルって何処?

多分札幌駅の近くだと思ったが、念のためバスの予約時に確認した。

すると札幌テレビ塔の東にあるという。

そう言えば地下鉄でバスセンター前駅があるではないか。

そして綾小路さんは思い出した。

8年前、東京から5ヶ月間の長期出張で札幌に来ていた時に、函館競馬場に行くのに夜行バスを利用した事を。

その時に出発したのがバスセンターからだった。

それなら地下鉄で福住駅から乗車して、大通駅で下車すればそんなに時間はかからないな。

このとき綾小路さんはそう思っていた。

そして当日・・・。

バスの発車までまだかなりの時間はあったが、いつまでも家にいてもしかたがないので早目に出た。

地下鉄を降りてコンビニで買出し、そしてバスセンターに到着した。

しかし何かおかしい。

階段を降りた地下から発車するようなので行ってみた。

そこで声がかかった。

”しめまーす。”

えっ、予約時の電話では夜間窓口が開くとの話だったのでその事を伝えた。

するとここではないと言う。

綾小路さんは一瞬、目の前が真っ暗になったが、ここから道路を挟んだ北電のビルの向こう側だという。

ほっ、そういえばそこも見たことがあったな。

確かにここはバスセンターで、出発するのはバスターミナルだった。

しかし時間ぎりぎりで来て、閉まっていて、誰もいなかったらパニックになっていたかもしれない。

早めを心がけたのが幸いした。

なにはともあれ札幌バスターミナルに到着。

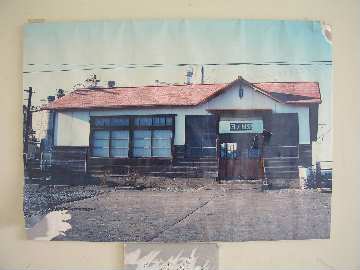

どれ、ここは駅ではないが今回の漫遊の起点なので撮影するか。

綾小路さんはバッグの奥からカメラケースを取り出した。

そしてケースからカメラを出した。

そのときの事である。

デジタルカメラの替えの電池が地面にぽとりと落ちた。

しまったあー、充電器を忘れた。

その落とした電池を見て、綾小路さんは充電器を忘れたのに気付いたのである。

だいたい綾小路さんは1日に電池を1セット使い切り、交換して3分の1といったところで1日を終える。

まあ充電式のニッケル水素電池でなく、アルカリ電池だと1日もつのであろうが。

今回は替えの電池は一式しか持参していなかった。

1泊2日の漫遊予定なので、1日を終えた時点で、宿で充電すれば十分だった。

しかしこういう時のために予備の電池を用意していた。

1昨年の暮れに新しいデジカメを購入した時に付いていたリチウム電池である。

しかし1年以上経っていてだいじょうぶだろうか?

まあそのときはコンビニでアルカリ電池を買えばいいか。

問題は電池が切れた時にコンビニがあるかどうかだ。

町中だといいが、路線は山中や無人地帯も多いのである。

札幌バスターミナル(左)の横には創成川(右)が流れている。

豊平川の分流である鴨々川から発して、旧石狩川に注ぐ、全長約10キロの人口の水路である。

さかのぼると慶応2(1866)年に幕吏・大友亀太郎が開削したという。

以後、開拓者の飲用水、田畑の用水、運河の役目も果たしたのである。

現在はそれらの役目は終えたが、札幌市の東西の基点として知れわたっている。

|