|

-ページ〔79〕- |

|

谷津田だよりのトップに戻る |

|

2015

12 7 |

◎ ケヤキ並木の歩道を歩いていたら、目の前にケヤキの小枝がくるくる回りながら落ちてきました。拾って手に取って見ると長さが10センチ弱の極細い枝に葉が数枚と実(種)が3個ついていました。風に乗って回りながら飛んで行けば少しでも遠くに種を運ぶことができますね。小枝の形がはなんとなく羽子板の羽根のようでした。できるだけ遠くに子孫を残そうとするケヤキの戦略(工夫)ですね。

『i市にある“火皇子神社”を訪れて』

◎難しい読み方の神社やお寺はよくありますが、“火皇子神社”も難読神社の一つだと思います。居住地のi市には、火皇子神社が2か所あります。一つは市の北地区のO地区、もう一つは南地区のM地区です。

その“火皇子”の読み方は、i市歴史ガイドブックによるとどちらも“ひのおうじ”となっています。ただ、あるWebにM地区の神社名は“ひめこ”と読むと出ていました。実際の所はどうなのでしょう。

祭神は、O地区が天彦火火出見尊(あめのひこほほでみのみこと)、M地区は火具土命(かぐつちのみこと)と異なっていました。いずれにしても気になる神社なので行ってみることにしました。

M地区の社は畑の中に縦長に続く林の中にあり、鳥居の手前から見ると長い参道の奥に落ち着いた感のする社殿がありました。社殿の裏に回ると小ぶりですが立派な本殿がありました。

また、本殿裏に昭和23年の落雷により焼失したというご神木(樹齢600有余年と言われている)の杉の切り株がありました。

|

|

参道の両側には庚申塔や子安塔が何基も並んでいました。地味ですが心休まる感じのする神社でした。読み方が気になりましたので近くで農作業をしていた婦人を見つけ聞いてみると、“ひめこ”ではなく“ひのおうじ”と言っていました。

・数日後、O地区の神社にも行ってみました。

こちらは参道のすぐ脇まで住宅が建っていました。参道の両側は針葉樹が中心の木立で、社はその突き当たりにありました。ここもやはり落ち着いた感じのする社でした。裏に回るとやはり小ぶりですが立派な本殿がありました。

帰り際に、参道入り口に立派な木があるのに気づきました。鳥居脇の民家と道路の際に立っていたのはヒイラギでした。

民家の2階の屋根ぐらいの高さで、幹は測っていませんが樹齢はおそらく数百年と思われました。

その前に石の祠(道祖神)が祀ってありました。

おそらく本神社の歴史を見守ってきた古木なのでしょう。

今回、神社名の実際については分からずじまいでしたが、地元の人たちが昔からこの神社を大切に守り続けていることがよく分かりました。

◆火皇子神社…i市のO地区とM地区の2か所にある。

i市歴史ガイドブックに、M地区では十五夜の行事を前日9月14日の夜、火皇子神社の拝殿に集まって行う風習が残っていると出ている。

|

|

2015

12 14 |

◎「私の仕事は微生物の力を借りているだけ」、この言葉は 熱帯地方で流行する熱帯病で失明する病を救う特効薬を開発するきっかけを作ったノーベル医学生理学賞受賞の大村智さんのものです。

自然に対して謙虚に向き合っている姿勢に共感しました。現在、地球温暖化や大気や水の汚染など、急激な科学技術の進歩に伴う負の面が大きな問題となっています。これらの根源にあるのは人類の自然に対するおごりであると何かで読んだことがあります。微生物という生態系の中のごく小さな生き物に目を向けることが必要だと改めて思いました。

『クモ合戦』

◎クモの図鑑を見るとコガネグモの出現期は6〜9月と出ていました。大形で黄色の縞模様が目立つクモで近年減少が心配されている種です。iさんから「緑道にまだ居ますよ」との連絡があり早速家内が出かけました。師走の寒空にまだ頑張って張られている巣の真ん中、Ⅹ字の隠れ帯の上にしっかりと鎮座していたそうです。きっとこの個体あたりが今季最後になるのかもしれません。この近くの谷津では数年前にはあちこちで見られたのですが、今年は見かけることがほとんどなかったです。来年はこの種に限らずクモの子どもたちがたくさん見られることを期待します。

【Sさんの自然いっぱいの庭からのたより】

・今年3月23日の「たより」で白スズメについて紹介したF市のSさんからの「庭からのたより」が届きましたので掲載させていただきます。

【お便り「庭からのたより」】

・白スズメは、子スズメを連れて餌場に現れて以来、姿を見せてくれません。目立つので外敵に襲われてしまったのかとも思っていますが、寂しいものです。今はアカハラとシロハラ(どちらもツグミの仲間)が来てミミズを食べています。ツグミの姿は見られません。

・柿の葉もすっかり落ちたので、そろそろ落ち葉を片付けようとしたら…。カエルの冬眠の邪魔をしてしまいます。あわてて軍手で掴んだ落ち葉を元に返して・・・。きっとカエルの掛布団だったんですね。

|

|

下の写真は、本文中の緑道で見られたコガネグモです。

Sさんの庭の写真は何か届きましたらその時点で貼ることにします。

◆コガネグモ…草や木の枝の間、軒先などに大きな巣を張り隠れ帯をつけ、その中心に止まる。

鹿児島県加治木町の“くも合戦”や高知県四万十市の“女郎ぐも相撲”は、本種を戦わせる伝統行事で現在も続いています。加治木の行事は国の無形民俗文化財に指定されています。

◇戸神川防災調整池の白鳥情報…残念ですがまだ飛来情報はありません。調べてみましたら初飛来から昨冬までの10年間ほとんどの初飛来は11月ですが、12月になったことが1度だけありました。

それは飛来3年目の2007年12月13日です。今期は13日も過ぎてしまいましたが…。

|

|

2015

12 22 |

◎ 12月22日は冬至。冬至の日には昔からカボチャを食べる習わしがありますね。調べてみると冬至の日に「ん」のつくものを食べると「運」が呼び込めると言われているそうです。にんじん、だいこん、れんこん、うどん、きんかんなど「ん」のついたものを食べるのを「運盛り」といって縁起を担いだということです。カボチャの話に戻りますが、カボチャは異名を「南京(なんきん)」といい、やはり「ん」のつく食べ物なので縁起がいいので食べるのですね。またカボチャはビタミンEやカロチンが豊富ですし、長期保存ができる野菜ですので栄養学的に考えてもこの時期の食べ物として好まれたのでしょう。

『幻の酒100年ぶりに復活』

◎会の忘年会を自宅で行いました。全員で20名と盛況でした。参加者が何か一品ずつ持ち込みお喋りをしたり、近況報告をしたり楽しいひと時を過ごすことができました。私は今回お酒を1本用意しました。銘柄

は「利根正宗」。本酒の製造元は神崎町N店、販売元はi市六軒地区のN店。この酒蔵は元禄2(1689)年佐倉藩より酒造株を与えられ酒造りを始め、天明年間には成田山の参拝客増加に伴い大変栄えたということです。その後明治32年神崎に出蔵(でぐら)、明治42年神戸市灘区に出蔵。そしてi市六軒には大正3(1914)年出蔵、六軒蔵の人気の銘柄は今回話題の「利根正宗」。店の歴史をネットで調べると六軒蔵は、第二次大戦下に発令された企業整理法によって閉鎖に追い込まれ、神崎蔵のみになったということでした。

◆冬至…二十四節気の一つ。

北半球では、正午における太陽の高度は一年中で最も低く、また、昼が最も短い。太陽暦では12月22日頃。

☆戸神川防災調整池白鳥情報…12月21日朝、池に白鳥が1羽下りていたそうですが、その後見えなくなったという報告がありました。よって現在まだ飛来はありません。

【Uさん情報】

|

|

・「利根正宗」を生み出した六軒の地に100年後「利根正宗」が復活したのです。

本酒は当時の製法(手造り)を一部再現し現代の技術を取り入れ造られた逸品です。もっとも私はアルコール類を飲んでいませんので味見は参加者の皆さんにお任せですが、皆さん美味しいと言っていました。

蔵元の意図と異なり消えてしまった酒の復活は、酒に限らず時代を超えた味を継承するという意味でも意義深いものと思いました。

|

|

2015

12 28 |

◎ 雑誌の整理中、ふと目についた特集がありました。

それは日本野鳥の会の冊子の“古典に学ぶ鳥の世界”という見出しです。そこには野鳥の会創立者中西悟堂の書物「野鳥とともに」が紹介されていました。

また、その本に載っている口絵の紹介もありました。本は1935(昭和10)年巣林書房発行で、悟堂の野鳥への考えや取り組みを読みやすいエッセイに表したものです。

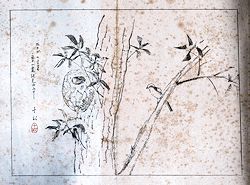

本の口絵は中西が主催した富士鳥巣見学会(須走探鳥会)時に同行した画家荒木十畝(じっぽ)が現地で写生したもので、エナガの営巣の様子を描いた素敵な絵です。

この見学会は北原白秋や柳田國男、金田一京助などを初め著名人が多く同行し、マスコミで大きく取り上げられたといいます。

私も本書(初版本)を持っていますので正月にゆっくり読み直してみようかと思っています。

『ナウマン象全身骨格出土の地を歩く』

◎先日i市Y地区を歩きました。この地区は北印旛沼と西印旛沼を繋ぐ印旛捷水路の東側に広がっています。R小学校前でバスを降りてスタートです。少し歩くと前方に大きな橋が見えてきました。捷水路に架かる橋「市井橋」です。川面には数は少ないですが、サギ(ダイサギ、アオサギ)やカモ類、そして今年各地で見られるカンムリカイツブリが数羽いました。遠くにスカイアクセスの陸橋が見え、丁度スカイライナー(特急)が通って行きました。

☆戸神川防災調整池白鳥情報…

12/21 オオハクチョウ1羽、

12/23 6羽(成鳥4、幼鳥2)

12/26 1羽(成鳥)

12/27~ 現在0羽 (Uさん、Sさん情報)

|

|

同行したiさんの話によると、橋から少し北に寄った地点がナウマン象の骨格化石の出土場所だそうです。

出土の解説看板は本橋の南隣の山田橋の袂に立っています。

市井橋に立つと広々とした青空と渓谷のようなダイナミックな景観が楽しめました。集落の中を進むと、上空にトビの舞う姿、暖冬が影響しているのか満開のロウバイや春の野草の花(オオイヌノフグリ、ホトケノザ、ヒメオドリコソウやノゲシ類)があちこちに見られました。

Y地区は、奥深い感じの雑木林が多く、その間を走る道沿いに住宅が並んでいます。時折、神社やお寺が見られ、いわば昔からの農村の雰囲気も残しているような場所です。地区内にはお店も自販機もほとんど見当たりませんでした。

寺社を訪ねてみるとどこも歴史と伝統を感じるものでしたが、一部の寺では3・11の地震による被害が大きかったようで、その修復が未だ出来ていませんでした。このお寺の修復を願ってその場を離れました。

・訪れた寺の中のE寺の山門と本堂の屋根に2種類の紋がついていました。

調べてみると左の紋は浄土宗の宗紋である杏葉(ぎょうよう)紋で、右側は浄土宗を庇護した徳川家の三つ葉葵紋でした。

この後に宗像神社なども訪ねました。今は集落の人の数も少ないようですが、往時は寺社を中心に活気のある地区だったのではないかと思いました。最後に捷水路に戻り山田橋を渡り今日の散策を終わりました。

※HPには荒木十畝の口絵と市井橋から見た景観、ナウマン象の発掘の看板、E寺の屋根にあった紋の写真を貼ります。

◆ナウマン象の全身骨格の化石…1966(昭和41)年印旛捷水路の掘削工事中にナウマン象1頭の化石がほぼ完全な形で発掘されました。調査の結果、このナウマン象は高さ2.17m、体長3.4m、およそ3万年前のものと推定されています。(WEBより)

|

|

2016

1 1 |

『申年(さるどし)を迎えて』

◎昨年は色々とご協力及びご支援ありがとうございました。私の個人的なことから活動を縮小したり、皆様に分担させて頂いたりと皆様方にはずいぶん御迷惑をお掛け致しました。お蔭様で予定した1年の行事を大きな問題や事故もなく終了することができました、それも直接或いは間接的に支えて頂いた皆様方のお蔭と感謝しております。

・今年の干支は「丙申(ひのえさる)」です。

「申(さる)」は十二支の中で第9番目。「申」は果実が成熟して固まっていく状態を表わしているそうです。拙い便り「谷津田だより」は、初配信から今月で12年、印西ウエットランドガイド主催の「里山散策会」は8月で13年目となります。干支の「申」のようには成熟しておらず、まだまだ未熟ですが、「たより」も「散策会」も楽しみながら無理をしないで頑張りたいと思います。どうぞ今年もよろしくお願い致します。

自宅団地付近から撮影した写真です。

ベランダから見た富士山(1月1日)

|

|

団地前の公園にいたキジバト(1月1日)

◇◆◇ ◇◆◇ ◇◆◇

☆戸神川防災調整池白鳥情報…本池で越冬する様子が見られますので1羽が飛来した12月26日を初飛来とします。

12月30日に撮影した白鳥の群れ

初飛来 12/26 オオハクチョウ(成鳥)1

その後 12/30 オオハクチョウ7(成長5、幼鳥2)

12/31 オオハクチョウ7(〃)

1/1 オオハクチョウ(7羽確認)

|

|

2016

1 5 |

◎ 穏やかなお天気の続くお正月でした。

4日は仕事始めで日常が慌ただしく始まりました。今年はどんな年になるのか心配ですが、誰もが区別差別されずに安心して暮らせるような年を目ざしたいものです。

『地元の神社へ初詣』

◎2日に地元F地区にある外川神社に行ってきました。この神社は子どもの“虫封じ”の祈祷で広く知られています。F交差点のすぐ近くの鳥居をくぐると社殿が見えました。

社殿は10年(?)位前に不審火で焼失し、その後に建てられた新しいものでした。

・境内は参拝客も宮司さんもどなたも見られずお正月なのにひっそりとしていました。本殿は社殿の裏山に祀られているので石段を上って行くことになります。本殿へ続く石段の入り口は2か所ありましたが少し上った所で合流するようです。どちらの石段を上ろうかと考えていた時、ヒッ、ヒッと小鳥の声が聞こえました。すぐ近くに胸が橙色の鮮やかな小鳥ジョウビタキ(♂)が止まっていました。

カメラを向けても全く動じずにヒッ、ヒッと尾羽を動かしながら鳴いていました。数枚撮影して、急な方の階段を上りました。

・階段の途中にはスダジイの大木があり、根元には小さな石の祠があり、真新しい幣束と鏡餅が供えてありました。山の頂上には狛犬が建ち、小さいながらも立派な本殿がありました。

☆戸神川防災調整池白鳥情報…

1/1に7羽(成鳥5、幼鳥2)確認。

その後1/2 0羽 以降確認できず。

|

|

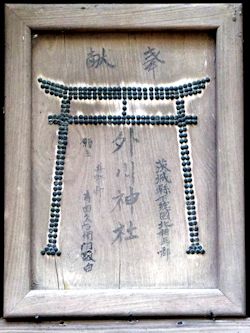

本殿の正面には「奉献 外川神社 茨城縣下総の國北相馬郷 願主井野村寿田久右衛門敬白」の奉納板が取り付けられていました。

本殿内には木製の斧のようなものが二本交差させて置いてあり、サカキと鏡餅が供えてありました。

この場所は高台で樹木に囲まれているせいか車の通りに面した場所なのですが、車の音も聞こえずゆったりとした時が流れている感じがしました。

・本堂から2間ほど離れた杉の根元に石造物が一基ありました。石には「浅間神」と刻んでありました。

浅間神は富士信仰に基づいて富士山を神格化した神で木花咲耶姫命(このはなのさくやひめのみこと)だとされています。

ここにも幣束と鏡餅が供えてありました。

なお、神社名ですが“戸川”の字も使われているようで、道路側に立つ2基の石造物(商人中建立)は、“戸川神社”となっていました。

神社を後にするまでどなたにも会いませんでしたが、落ち着いた時間を持てた気がしました。

雑踏の中の有名神社の初詣とは違った意味でこれもありかなと思いました。

◆虫封じ…子供に虫気(むしけ)の起こらないようにまじないをすること。 また、その護符。疳の虫封じ

|

|

2016

1 12 |

◎ 今冬は、毎年楽しみにしているオオハクチョウの飛来が落ち着きません。暮れに7羽で3日間居ましたが、その後居なくなり今度は1羽だけやってきて居なくなる…そんな繰り返しが続いています。

原因は何なのでしょうか?近場の他の池での餌付けの影響なのか、それともここの橋の工事や餌になるマコモの状況が悪いのか…?どうもはっきりしません。この白鳥を知る多くの方々と共に当T池にオオハクチョウが落ち着いてくれることを願うばかりです。

『調整池のカモ達』

◎先日、2か所の調整池でカモの調査を行いました。見られる水鳥の内カモ科の水鳥の種類と数をカウントして記録する作業です。

9時にT池に架かる橋の上に集合し、さっそく調査開始です。最初各自で双眼鏡や望遠鏡を使い、池のあちこちにいるカモの種類を確認、それを共通理解します。その後は肉眼あるいは双眼鏡で種別ごとにひたすら数を数えます。はっきり見えないものは望遠鏡で確認するか、観察場所を近場に移動して数えます。

・T池の調査場所は橋上、観察デッキ、対岸の広場の3か所です。

橋の上で調査をしていると通りかかった人が何人も水鳥のことで話しかけてきました。特に白鳥を話題にする方が多く、ここに飛来する白鳥への関心の高さを実感した次第です。観察地を橋から観察デッキや対岸に移動し、およそ1時間でT池の調査を終了しました。

マガモ

・次に、30分ほど徒歩で移動しU池に行きました。U池ではここを観察フィールドにしているiさんと合流しました。Iさんは既に池を周っておよその数を出してくれていました。T池と比べるとU池の広さは4分の1位なのでカモ類の種類も数も少ないようでした。

こちらも1時間位で調査を終了しました。

☆戸神川防災調整池白鳥情報

1/11 オオハクチョウ3羽(成鳥2、幼鳥1)

餌のマコモを食べていました。

|

|

今回のカモ調査のおおよそについては次の通りです。

(種類のみ掲載します)

≪カモ調査≫

【T池】

オオハクチョウ・コガモ・マガモ・ホシハジロ・

キンクロハジロ・オシドリ・カルガモ

【U池)

コガモ・カルガモ ※オオバン、カイツブリ、

サギなどはカモ類ではないため調査外です。

・今回2地点の調査を行って、この数年鳥を観察している人達からよく聞かれる“鳥が少ない”という声を実感した次第です。

原因は単純ではないと思いますが、温暖化による影響、餌不足、水辺の変化や開発事業、耕作地の荒れ、農薬、公園整備の方針などが色々と絡んでいるのではと思われます。

i市は都市と田園が共存している街を売りにしている所なのですが、このままほうっておいたらその内実は貧弱なものとなるでしょう。将来の自然に対するしっかりしたビジョンとそれを具体的に支える施策が急務だと思います。

オオハクチョウ(昨年の暮れ)

オシドリ

◆カモ…カモ目カモ科の水鳥。

カモ科の中にはマガン属、ハクチョウ属、オシドリ属、マガモ属、スズガモ属など18属がある。

今回見られたカモは、

ハクチョウ属のオオハクチョウ、

オシドリ属のオシドリ、

スズガモ属のホシハジロとキンクロハジロ、

マガモ属のマガモ、カルガモ、コガモでした。

|

|

2016

1 19 |

◎“猿子”とは猿のことです。野鳥のオオマシコ(大猿子)もベニマシコ(紅猿子)も顔から胸が猿のように赤いので名がついたようです。 今年が申年(さるどし)だからという訳ではないでしょうが、最近ベニマシコの姿があちこちで見られるようです。

『冬の野鳥を探して』

◎先日、近くの大きな公園で野鳥観察会を行いました。私を含め総勢22人、野鳥を観察するにはいい人数です。

野鳥を観察するには、まず鳥を探すことが絶対条件ですが、目や双眼鏡を使う前に、鳥の鳴き声は勿論、鳥が出す様々な音を聞き取ることが大切です。

例えばピピッとかピー、ピーなどの鳴き声やツグミが虫を探すために地面に積もった枯葉を掻き分ける音…などです。

たとえ鳴き声や姿から何の鳥か分からなくても大丈夫なのです。「何かいる」と周囲の人に伝えれば、後はグループ内の野鳥に詳しい人が同定してくれます。そんな話をして周りをきょろきょろしながらのスタートでした。

・さっそく近くの木でキーキーと鋭く鳴く声がしました。民家の庭先や公園でも頻繁に見られる馴染の鳥ヒヨドリでした。

その後、ムクドリ、ハクセキレイ、キジバトなどの姿を確認しながら最初の観察ポイントの調整池の橋の上に行きました。

さっそく目に入ったのは、今回見られるか懸念していたオオハクチョウでした。なんと左岸に張り出している細長い桟橋の上にのんびりと休んでいました。

全身真っ白な成鳥が2羽、グレーの羽根の幼鳥が1羽の計3羽です。

幼鳥の隣りには、これまた真っ白な羽のダイサギも一緒に休んでいました。その後、池の周辺の樹木に目を移してみると、水際に生えている広葉樹の枝先に赤っぽい小鳥が見えました。

ここでは大変珍しい野鳥ベニマシコでした。枝越しにいて小さいので双眼鏡でも見るのが難しかったようですが、数台の望遠鏡を駆使し紅色の美しい羽根や木の実をついばんでいる様子を観察することができました。

水面にいるカモ達もゆっくり観察して、さあ移動しよう…とした時、偶然だとは思いますがオオハクチョウ3羽が首を立て、きりりとした姿で一列になって泳ぎ出しました。まるで私達を見送ってくれているように感じました。この様子が心に残りました。

|

|

・この後、次のポイントである観察デッキに移りました。ここでは対岸の水際で休む沢山のオシドリ、斜面林の木々の枝を真っ白にするカワウ、水面を泳ぎ回るマガモやホシハジロ、コガモの姿を観察しました。

その後、畑地に沿った道を移動しながら木々の梢や畑などにいる鳥を探しながら歩き、メジロ、ツグミ、シロハラかアカハラ(どちらか不明)、モズなどを見ることが出来ました。

メジロ

ツグミ

◎ まとめの会は、調整池東側のデッキで行いました。

観察できた野鳥を確認しているちょうどその時、近くの木の辺りから「ギー」の鳴き声がしました。まとめを中断して観察です。細いコナラの木の高い所に小さな縞模様の小鳥がいて、しきりに枝についているカマキリの卵のうをつついていました。小形のキツツキ、コゲラです。

この後シジュウカラの群れもやって来てまとめを大いに盛り上げてくれました。

◆ベニマシコ…アトリ科の全長15センチ位の鳥。漢字では紅猿子と書く。雄の冬羽は薄紅色、雌は淡黄褐色で冬鳥として渡来する。フィー、フィーと鳴く。

☆戸神川防災調整池白鳥情報…

オオハクチョウ3羽(成鳥2、幼鳥1)

昼間見えなくなったりし、安定しない。1/18

|

|

2016

1 25 |

◎ この冬一番という寒気がやってきています。昨日は熊本県球磨郡に移り住んでいる家内の友人から「雪が降っています。寒いです」とのメールが入りました。今朝も大雪注意報が出ているようです。またネット情報には沖縄県の久米島でみぞれ(分類は雪)が39年ぶりに降ったと出ていました。

これって気候が大きく変わってしまうという地球温暖化現象の一つでしょうか。心配ですね。

『利根運河沿いを歩く』

◎松戸在住のSさんから“自転車で利根運河沿いを走っていたら土手上のサイクリング道路が工事中で通行禁止になっています”とのメールが入りました。

ここは2月の散策会のコースなので早速対策を練ることにしました。工事部分の迂回路をとるか、反対側の岸土手を通るか、それとも大幅に変更するかのどれかにしなければなりません。

他団体にも情報を聞いてみましたが、どれも一長一短です。そこで実際に歩いて決めようと思い、先日現地に行ってきました。

通れないと考えていた人道橋は通行可で、通行禁止の道の上の方の土手を歩くことが出来ました。

土手の一番上からの景観はまた格別で運河を遠くまで眺めることができるのは良かったです。例年のコースとさほど変わらずに行えそうです。ただ、当日土手の上の道が霜解けなど状態が良くない時には迂回路コースを選択することも必要になるようでした。

・続いて当日のオプションコースを歩くことにしました。スタート地点の運河水辺公園では、月に一度開催される朝市「うんがいい朝市」が行われていました。

運河沿いの細長い広場には左右に出店が並びそこそこのお客が集まっていました。中心は食べ物屋でしたが地元特産のみりんやお酒を売る店や木工作品を扱っている店もありました。ふかし饅頭とコロッケ、そして木製のコースターを購入して朝市を後にし、オプションコースの下見に出かけました。

・オプションコース最初の訪問地は水辺公園の目の前の建物内にある利根運河交流館です。当日お話をして頂くよう依頼してきました。

|

|

その後、k味噌醤油、利根運河大師に寄り、橋を渡って西深井湧水、深井城跡を巡りS割烹の脇を通って運河駅へ戻ります。

運河から集落の方へ一歩入ると道沿いの畑地は先日の雪が解けておらず、一面の雪景色でした。運河沿いの道とは全く異なり、昔から続く村の中を歩く感じで懐かしい気持ちがしました。

深井城址 ガードレール左の窪地が空堀、奥の林内に不動坊があり、写真下のガイドプレートが立っている。

途中、旧道の証しでしょうか馬頭観音や庚申塔が見られ歴史も感じるコースでした。

本番当日参加者の皆さんも興味を持って歩いていただけることを願いながら1回目の下見を終了しました。この後、運河のすぐ近くに建っている約120年前の蔵をリフォームしたギャラリーHでランチを食べて帰路につきました。同コースの2回目の下見は2月早々に行います。

◆深井城…深井城は、江戸川の東岸台地にあり、北は明治時代に開削された利根運河を望む。

城の資料はよくわかっておらず、わずかに永正10(1517)年高城民部小輔、庄田藤次郎という人物が「フカイニテ打死」という資料が残っているだけという。(『本土寺過去帳』)

その後、高城氏の家臣・安蒜(あんびる)氏がここの支配を行ったと推測されるが、当地が関宿簗田(やなだ)氏の支配領域との境目なので、高城氏の有力な家臣が配置されたのは間違いないという(『東葛の中世城郭』)。Web情報より

|

|

|

前に戻る 次へ進む

|

|