|

-ページ〔57〕- |

|

谷津田だよりのトップに戻る |

|

2011

12. 6 |

◎朝のNHKドラマ「カーネーション」はファションデザイナー、コシノ3姉妹(ヒロコ・ジュンコ・ミチコ)の母小篠綾子の生涯の実話に基づくフィクションだそうです。先日見た放送に幼馴染が出征し、心を病んで戻ってくる場面やアメリカ・イギリスとの交戦開始がラジオから流れてくる場面がありました。

日中戦争からさらに泥沼の戦い、太平洋戦争に突き進むまさにその時期が時代背景だったのです。

カーネーションの人間模様の面白さも多々ありますが、その背景により大きい関心を持って見ているのは、私だけではないのではありませんか。

『ニイタカヤマノボレ』

◎印西市には、旧陸軍が接収した印旛飛行場跡に今でも土塁でできた掩体壕が何基も残っています。また、射撃場の跡といわれるところもあります。今でこそ、のんびりとした里地にニュータウンの高層ビルが見える場所ですが、70年ほど前には九十九里浜から上陸してくる米軍に対しての基地としての重要な地点だったことでしょう。

・朝ドラの話に戻りますが、アメリカ・イギリスとの交戦開始とは、1941(昭和16)年12月8日(日本時間)未明に行われたハワイオアフ島真珠湾にあったアメリカ海軍の太平洋艦隊と基地に対して、日本海軍が行った航空攻撃および潜航艇による攻撃から始まった太平洋(大東亜)戦争を指します。

小原糸子(主人公)がこの混乱の時勢をどう生きぬいていくかが、これからのドラマの関心事であることは間違いありません。皆さんもお時間がありましたら、チャンネルを回してみませんか。BSでは土曜日に1週間分まとめてやっています。

・「ニイタカヤマノボレ一二〇八」は、皆さんもよくご存じの1941(昭和16)年12月2日に大本営より南雲機動部隊に対して発信された戦闘開始の暗号電文(日本時間12月8日午前零時を期して戦闘行動を開始せよ)の意の符牒でした。

「トラ・トラ・トラ」の符牒とともに誰しもが知る言葉となったこの電文は、世界大戦への片道切符となったのです。

|

|

明後日12月8日は、対米英戦開戦記念日となっています。

記念日というと何か祝しているみたいで少し違和感がありますが、この戦争が風化しないように語り継ぐ日ととらえたいものです。

私は子供の頃、切手収集を趣味としていました。確か古い切手があったと思いだし、本棚から切手帳(ストックブック)を探しだしページをめくってみました。その1ページに戦前の使用済み古切手が30枚ほどありました。その中から、見つけ出しましたのが「大東亜戦争第一周年記念」の5銭(5銭+2銭)切手です。切手のデザインはまさに真珠湾攻撃の絵でした。日本国民を鼓舞するために発行されたものなのでしょう。なお、この切手は、同じく切手収集の趣味を持っていた父親(故人)からもらったうちの一枚です。

「大東亜戦争第一周年記念切手、5銭」の写真

◆真珠湾攻撃…英語Attack on Pearl Harbor、日本時間1941年12月8日未明、ハワイ時間12月7日は、休日である日曜日を狙ってハワイオアフ島真珠湾にあった米海軍の艦隊と基地に対して日本海軍が行った攻撃をいう。(wikipediaより)

|

|

2011

12. 11 |

◎12月10日の夜は、全国各地で皆既月食が見られました。21時45分から欠け始めましたが、細かい雲の切れ目から見える程度でした。22時過ぎには雲もすっかりなくなりいよいよ皆既月食のショー開始です。天頂に近いあたりに、赤銅色で全体に少しぼんやりとした月がぽかんと浮かんでいる姿が見られました。次に国内で皆既月食が見られるのは2014年10月8日だそうです。

『キクイモのレシピ』

◎今年も家内と家内の友達でやっている家庭菜園【地球子屋(てらこや)ファーム】で、キクイモ(菊芋)がたくさん採れました。さっそく、きんぴらにしたり、蒸かしてみたり、生でサラダにしたりして食べてみました。食べ方の私のおすすめは、きんぴらと味噌漬けです。特に味噌漬けが美味しかったです。

・キクイモは、イモの名がついていますがサツマイモやジャガイモの仲間ではなく、キク科の植物でヤーコンに近いと思われます。茎の高さは2メートルにもなり、ヒマワリに似た黄色いきれいな花を咲かせます。その根にちょうど根ショウガのような形をしたイモ(塊茎)ができ、キクイモの名がついたようです。イモの名はありますが、イモには、でんぷんがなくカロリーが低くダイエット食品、健康食品として注目されてる作物です。イモに含まれる成分イヌリンは、血糖値を下げるとして注目もされております。戦時中には食用あるいはアルコール製造用として、あちこちで栽培されたといいますがその後忘れられてしまった作物でした。その作物が最近注目されてきたのです。農薬も肥料もなにもやっていませんが、たくさん採れ、ご近所の人や知り合いにあげましたが、まだ残っています。もし欲しい人がいましたら連絡ください。イモは来季の種イモにも使えます。

|

|

《キクイモ 味噌漬けのレシピ》

①たわしを使って土をきれいに洗い流し、丸ごと塩水に1日つけてアクを抜く。

②イモの水分を拭き、5ミリ程度の厚みにスライスする。(味噌はイモが隠れるくらいの量)

③保存容器に味噌を入れ、スライスしたイモを漬け込む。

④2,3日経つとイモの水分で味噌の表面が水っぽくなりますので全体に混ぜる。

⑤1週間位から食べられます。しゃきしゃきしてとてもさわやかな食感です。

キクイモ(上)と、みそ漬け(下)

◆キクイモ(菊芋)…北アメリカ原産の多年草。茎や葉にはざらざらした毛があり、高さは2メートルにもなる。黄色い頭花が咲く。 地中にできる塊茎を食用や飼料にするため、以前はよく栽培されていたがその後は忘れ去られていた。現在は、健康食品として見直されている。

☆戸神調整池の白鳥…12月6日、5羽確認の情報あり。

12月7日、6羽確認の情報あり。12月10日調整池でオオハクチョウ6羽が採餌休息しているのを確認しました。1羽は幼鳥。このまま6羽で越冬する可能性あり。

何かお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。

|

|

2011

12. 21 |

◎TVや新聞のトップニュースは、北朝鮮の総書記の死が取り上げられています。今後の動向が気になります。

『鵜の森』

◎千葉NT中央駅から徒歩5分ほどの位置にある戸神川調整池には、お知らせしていますオオハクチョウが今日も6羽悠然と過ごしていました。白鳥達は、ほとんどの時間を採餌に費やしていました。ここは、人工採餌を行っていませんし、池は立ち入り禁止になっており、人が近づくことは一切ありませんので白鳥達の自然の生態が見られる数少ない越冬地です。水中に首を深く突っ込み、水中の水草の根を引っ張り出して食べている姿は優雅で、滑稽でもありました。 体全体が灰色の個体が1羽いましたが、この個体は今年生まれの幼鳥です。

・この調整池は今の時季白鳥が話題になりますが、ほかにもマガモやコガモなど大陸からやってきたカモ達の姿も目立ちます。また、目を凝らしていると水面を一直線に飛ぶ青い鳥、カワセミの姿もあります。それに一年中見られるオオバンやカイツブリも可愛いです。時には猛禽のオオタカなどカモを狙う猛者もやってきます。今日は鷹の一種であるミサゴが池の上空を横切って行きました。ここは、一年を通して数十種の野鳥が見られる場所なのです。

・しかし、確かに白鳥が一番人気ですが、圧巻の光景は上空を舞い池の両サイドの樹木に止まる黒い鳥達です。時には数十羽、いや数百羽が一斉に飛び立ったり、降り立ったりする光景が見られます。特に夜明けとともに一斉に飛び立つ姿は圧巻そのものです。この黒い鳥は、カワウです。数年前に養殖のアユや鯉、ニジマスなどを集団で捕食し、漁業被害が大きな社会問題になっていましたことを皆さんも覚えていらっしゃることと思います。

・以前千葉市にある大巌寺の森がカワウのコロニーとして関東最大だったことがありました。県内のみならず、県外からもこの森、通称「鵜の森」に写真家がウの写真撮影にやってきていたことを覚えています。一時は全国で3000羽以下に減少し、千葉県ではこの大巌寺を県の天然記念物指定にしたりしてカワウの保護をしておりました。このころはカワウの糞が肥料として利用されたり、弱った営巣木は伐採し換金したりと人々とカワウが共存していたのです。

|

|

その後1971年に大巌寺コロニー「鵜の森」が消失し、生息域が分断化されていったのです。それからは、化学肥料主流になったり、海外の樹木利用、都市化によるコロニーに適した場所の激減など様々な変遷を通し、コロニーと人の住居の接近や前述の漁業被害などが持ち上がってきて、2007年6月より狩猟鳥に指定されたのでした。

・人の都合で保護鳥になったり、狩猟対象になったりとしているカワウですが、よく観察するとスマートな体、精悍な顔で恰好いい鳥です。また、一斉に飛び上がった様子や、雁のように大空をくの字にになったり、Iの字になって飛翔する姿にはいつも感激させられます。池の上をまたぐニュータウン大橋では、下に白鳥やカモたちが見られ、上を見上げるとカワウの何百羽もの編隊が見られるかもしれません。今はこの池の斜面林が「鵜の森」みたいです。一度ゆっくり橋の上で観察してみませんか。

◆カワウ…ペリカン目ウ科の留鳥。内湾や湖沼、河川、池などにすみ、早朝に集団ねぐらや集団繁殖地から隊列を組んで採餌場に飛んでいく。夕方集団ねぐらに戻る。ちなみに長良川の鵜飼いは、カワウでなくウミウである。(HP4ページ2004・3・21ページ参照)

☆戸神に白鳥情報…本文にある通り、6羽変わらず。自然採餌の様子がよく観察できました。

|

|

2011

12. 28 |

◎作曲家山田耕筰の手がけた童謡は数多くあります。とくに北原白秋の作詞のものが多いようです。「カラタチの花」や「鐘がなります」などがそうです。また「ペチカ」も代表作の一つといえます。今年は原発に頼らない社会作りの発想から、ペチカとは少し異なるのかもしれませんが、まきストーブの活用が増えていると聞きました。

12月29日は作曲家山田耕筰の忌日です。

『鮮魚(なま)街道を歩く』

◎江戸時代、利根川・布佐河岸と江戸川・松戸を結ぶ道がありました。銚子から生きのよい魚を運ぶ道であったので鮮魚(なま)街道と呼ばれていました。

本来は、銚子で水揚げされた魚は、船で利根川・江戸川を通って江戸に運ばれました。しかし、渇水期の冬場などは関宿まわりの航行が不可となってしまい、途中(木下河岸)から陸送されたのでした。

この道が木下街道でした。しかし、途中から「通し馬」が可能であった布佐河岸から松戸までの道(通称、鮮魚街道)が主流となってきたのです。

|

|

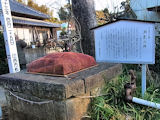

・先日、この鮮魚街道の一部を歩いてきました。スタートは白井市十余一の三叉路です。ここは、旧木下街道が現木下街道につながった場所です。現木下街道を200メートルほど北へ進むと三叉路に阿夫利神社の巨大鳥居が立っていました。ここから鮮魚街道となります。街道を1キロほど進むと左側に百庚申(印西市浦部)が立っています。その数は、数えてみますと百をいくつか超えていました。

庚申群を通り越し、さらに300メートルほど進むと左に下る細道があります。細道の坂を下りて行くと、旧街道の様相が伺える落ち着いた雰囲気の集落に出ました。途中少し寄り道をして日本三名井(さんめいせん)の月影の井に立ち寄り、再度現木下街道に合流します。

・手賀沼水系の河川・亀成川の橋を渡たり、また街道からそれ、細道(印西市発作)に入りました。細道の道路脇には木下貝層の露呈地があり、二枚貝や巻貝の化石が露呈しており、つぶさに観察することができました。その一部は岩石化していました。これは貝化石岩と呼ばれています。

|

|

阿夫利神社 月影の井 百庚申(印西市浦部) 貝化石岩 |

|

細道からまた、木下街道に出ると大杉神社があり、入り口に道標が立っていました。道標には大きな文字で「南江戸道」と彫られていました。 細道からまた、木下街道に出ると大杉神社があり、入り口に道標が立っていました。道標には大きな文字で「南江戸道」と彫られていました。

この神社脇からまた脇道に入り、手賀川に架かる関枠橋を渡ると布佐の街(我孫子市布佐)まで一直線です。

大杉神社前の道標

|

|

なお、橋傍の川岸には今日の目当ての一つの若山牧水の碑が立っていました。布佐駅前で街道散策を終了しました。 なお、橋傍の川岸には今日の目当ての一つの若山牧水の碑が立っていました。布佐駅前で街道散策を終了しました。

歩行距離は約7キロでした。

その後は、千葉ニュータウンまでふれあいバスで戻りました。

若山牧水の碑

|

◆鮮魚(なま)街道…江戸時代に鮮魚を江戸に運ぶのに利用された街道で「なま街道」と呼ばれていました。我孫子市の布佐河岸(利根川)から松戸市納屋河岸(江戸川)を結ぶ現代風にいえば鮮魚用の産業道路です。街道の途中(印西市白幡から発作の間)は、現木下街道とほぼ一致する。

|

|

☆戸神調整池白鳥情報…12月27日、オオハクチョウ全部で8羽になったとの情報があり。私はまだ確認しておりませんが。しばらく数を注視していく必要がありそうです。変化がありましたら、ご連絡ください。

|

2012

1. 1 |

新春を迎え

皆様のご多幸を お祈りいたします

『新年のご挨拶に代えて』

◎昨年3月14日の「谷津田だより」、11日付欄に「コンクリートのきしむ音、ガラスが割れる音が耳に残ってしまった」、また、14日付欄には「地獄絵そのままです」とTV画面から流れてくる被災の状況が書いてありました。

激動の一年、そして自然と人災が渦巻いた年が過ぎ、新年を迎えました。津波の被害にあった地区、原発事故の放射能に汚染され移転を余儀なくされた地区、まだまだ、どこも被災は現在進行形なのです。それらの厳しい事実の中でも一歩一歩前に進みだした被災された多くの方々の努力と忍耐、そして明日への希望を見出そうと頑張っている姿をTV等で見るにつけ胸が熱くなります。

被災地への支援物資も皆様のご協力のお蔭で4回に渡り物資及び義捐金を送ることができました。また、この支援とは別に農産物(野菜や果物)も送ることができました。ご協力に感謝いたします。ありがとうございました。

・私の住む印西市のすぐ隣の布佐地区では液状化によって住宅が全壊した場所がありました。また印西市でも多くの住宅の屋根が破損したり、内部が壊れたりと被害が報告されていました。私の住む建物も壁に小さいヒビが入ったり、エントランスのタイルが割れたり、段差ができたりと小さいながらも被害が出ていました。

食器類それから大切にしていたデッサン用の石膏像(カエサル)も壊れてしまいました。また、すぐ近くにある公園は、市内で最も放射線量が高く、砂場の砂の入れ替えや芝生を削り取ったり(実証実験は終了)と除染対象になっています。

きっと皆さんのまわりの地区にも瓦の破損など多少の被害は出たのではありませんか。

新年のご挨拶としては、そぐわない内容になってしまって申し訳なく思っておりますが、新しい年を迎えるにあったては、これらの事実をしっかりと踏まえていくことが不可欠ではないでしょうか。

|

|

今、千葉ニュータウンでは、駅前に大きなマンションが建ったり、大型店舗が建ったり、広大な新住区が整備されております。O地区では最近スーパーが開店し、近隣の方々は大変喜んでいます。しかし、またその近隣住宅地からあまり離れていない場所に焼却場の移転の問題が発生するなど、開発の途上に起こる問題が一気に噴き出してきています。

例年行っている市民アンケートの「市のどんなところが良いか」の質問には、圧倒的に「緑がたくさんある」をあげる人がダントツです。しかし、居住区や国道などから一歩入った里山に実際に足をのばす人数は限られています。里山の荒れ(放棄田、雑木林の放置、粗大ごみや、不法産業廃棄物、農地減少)などが、進行しています。個人ではなかなかどうしていいか難しい部分も多いのですが、一人でも多くの人が実際に現地に足を運んで関心を持ち続けていくことが大切だろうと思います。

今後も出来るだけ、色々な情報を送信していこうと思います

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

2012年1月吉日

☆戸神川防災調整池白鳥情報…8羽で年を越すようです。

|

|

2012

1. 8 |

◎寒の入りを過ぎ、寒さがますます厳しくなる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしですか。

『野鳥が少ない』

◎中央駅付近の調整池に行ってきました。南側の調整池は南北に900メートルほどもある大きな池です。橋の上と西側デッキ、南側広場の3か所から水面に休むカモの種類と数を調べるのが今日の目的です。

橋の上からは、飛来しているオオハクチョウ8羽全部が見られました。他には小形のカモ、コガモが枯れた水草の中と岸部を中心にかなりの数が見られました。また、数はコガモよりずっと少ないのですが、マガモの姿もありました。西側デッキからは、対岸の岸辺に休むマガモやコガモの姿を確認しました。南側広場からは、使用されていない橋脚の基部付近に休むカルガモの群れが見られました。このほかにも、キンクロハジロ、ホシハジロ、オシドリなどが数羽確認できました。それと、カモではありませんがカイツブリやオオバンの姿、サギやカワウも見られました。双眼鏡や望遠鏡を覗いて、これらのカモの数をカウントし、およそ90分くらいで終了しました。その後、駅北側にある小さな調整池に場所を移し、同様の調査をし終了しました。

・ちょっと見た目には、いろいろなカモがたくさんいるようにも思います。しかし、調査をはじめてから8年になりますが、最低数に近いほどの記録になるような気がします。5,6年前の5分の1、もしかしたら10分の1ほどの数になってしまった気がします。その原因は色々とあり、単純に言えないと思いますが、周辺の環境変化や開発、餌の量、農薬、渡りのコースの変化など考えられることはいくつもあるかと思います。

|

|

ただこの数年、特に今冬はカモだけでなく野鳥すべてが少ないようです。野鳥の愛好家が会うと必ず、「いませんね」とか「少ないですね」が挨拶代わりになっているのは確かです、今回実施しました2か所の池の野鳥生息の状況を見ても全くその通りです。

レーチェル・カーソンの「沈黙の春」が頭によぎってしまいます。

鳥は環境の指標になっているのですから注視していく必要性が高まっていると思います。

写真上は、少ないながらも池周辺に

やってきたホオジロ科のアオジ

◆アオジ…ホオジロ科全長16センチ。本州中部以北で繁殖する。本州中部では山地や高原の林にすむ。冬は暖地に移動して越冬し、市街地の公園や庭にも現れる。アオジの「アオ」は青色ではなく緑色で、体の下面の色を指す。

|

|

2012

1. 16 |

◎明日1月17日は、阪神淡路大震災から17年目となります。

震災後の行政機関の対応の遅れから、色々な団体や個人のボランティア活動が行われたことから、この日を「ボランティア元年」と呼ばれるようになりました。そして次の年1997年から、1月17日は「震災とボランティアの日」に制定されました。

『柄長』

◎冬枯れの谷津田にちょっとだけ寄ってきました。斜面林に囲まれている場所は風がなく市街地よりいくらか暖かい感じがしました。

斜面林を下りると、すぐに調整池から流れ出る川に突き当たります。橋の上から、下を覗くとホオジロ似の小鳥が水路にそって飛び立ちました。胸から腹部にかけての黄緑色が目立つアオジでした。

水のない田んぼでは、ハクセキレイがしきりと餌を探して移動していました。

突然、田の土くれのあたりから、小鳥が数羽飛び立ちました。枯れ田の中にとけこむような色のこの小鳥は、頭の部分の羽が逆立っているホオジロ科のカシラダカでした。

スズメとほとんど大きさは変わりませんが、遠くシベリアから海を渡ってやってくる渡り鳥です。

斜面林の下の細道を歩いていると、頭上の枝にジュリ、ジュリという独特の鳴き声が聞こえました。

見上げた高木の枝先に小さな鳥影がいくつか見られました。逆光のため色は見えませんが、小さな体の半分が尾という独特の恰好からエナガ科のエナガと分かりました。

数羽が群れを作って、昆虫を探し移動しているところに出会ったようでした。ジュリ、ジュリと鳴きながら枝先を細かに動き餌を探しているようでした。

しばらく見ていると、低い枝にもやってきました。

白と黒そして肌色のコントラストがおしゃれで、可愛らしい姿が間近に見られました。

尾が長く、江戸時代前期から柄長(エナガ)と呼ばれ、異名として柄長鳥(エナガ鳥)とか、柄長柄杓(エナガシャクシ)、尾長柄杓(オナガシャクシ)等とも呼ばれていたといいます。

そういえば、シルエットが小さな「木の杓子(シャクシ)」にそっくりでした。

◆エナガ…スズメ目エナガ科の全長13.5センチ、体が小さく尾羽が長い小鳥。くちばしが短く、白い頭と黒い目の上。肌色と黒のコントラストが美しい。

コケとクモの糸を使って丸い袋状の精巧な巣を作ることから、”たくみどり(巧婦鳥)”の名もあるという。

|

|

帰り道、谷津田の奥にある鴨場(かもば)を覗いてみました。 カモ猟は夜間に行うため、昼間は網も小屋に収納してあり、支柱用の滑車のついた竹竿が池周辺に林立しているほか、池の水面におとり用のデコイが3体ほど浮いておりました。また小屋の脇にはくず米が入っていたと思われる紙袋が無造作に投げ捨ててありました。この辺りは昔からカモ猟の盛んな地域であり、今でもお年寄りの趣味としての猟が数多く行われているのです。

この鴨場には狩猟(罠猟)の申請の番号を記した立札が立ててありましたので、密猟では無いようです。今冬にこの猟場で何羽のカモ達がカモ鍋になったのでしょうか。

エナガ

鴨場

☆戸神白鳥情報…8羽(成鳥7羽、幼鳥1羽)で越冬中。特に変わりはありません。今冬は大橋の北側には移動しないようですので見やすいです。2月の中旬ころまで見られるでしょう。

|

|

2012

1. 25 |

◎旧印旛村地区にある軽費老人ホーム「Y」に取材に行ってきました。「Y」は、すぐ目の前に印旛沼捷水路が流れ、周りに緑がいっぱいの素晴らしい環境の中に建っていました。

ちょうど訪問した時間は昼食が終わり、入浴タイムにかかる時間でしたので、入所している方にはお会いできませんでしたが、所長さん初め職員の方にお会いし施設の見学やお話を伺うことができました。このホームの一番のウリは軽費(低料金)で入居できることです。

ご夫婦での入居もできるのですが、今現在は全員単身の方だそうです。カラオケを初め、書道や輪投げなどのクラブ活動、そして、月替わりの行事、例えば観梅・花見・運動会・クリスマス会なども盛りだくさんあるといいます。それに、近隣の学校の子ども達とのふれあい活動なども入居者の楽しみだと言っておりました。ただ、昭和50年代の開所なので完全バリアフリーにはなっておらず、段差等があることが今後の課題だと職員の方がおっしゃっていましたことが印象に残りました。

『雪景色』

◎1月23日の夜半から降り出した雪は思ったよりたくさん積もりました。24日の朝の出勤時、現役の皆さんご苦労されたのだろうと思いました。TVのニュースではあちこちで玉突き事故や鉄道の不通による交通マヒが放映されておりました。皆さんのまわりでは如何でしたか。

・私は上記の老人ホームにお昼頃から出かけました。市の職員の方の車に乗せていただいたので足元は大丈夫でしたが、途中道路脇が凍結している箇所が見られ歩行者の転倒や車の追突など危ないなあと思いました。郊外に出ると里地は、一面に雪が被ったままで水墨の趣を感じさせられる景色がありました。久しぶりの降雪は、雪に弱い関東南部の人々に難儀をもたらしたようでしたが、私の友達などは、雪に誘われて、里山歩きに出かけたり、自然公園に鳥見に出かけたりしてベストショットの写真を撮ったり、雪の中に野兎の足跡を見つけたりといい体験をしている例もあります。

|

|

いずれにしても自然の為す事象に対し、自然体で応じる態勢が現代社会には不足しているように思います。その意味では先人の教え、晴耕雨読などの生活パターンが現在新たに見直される価値ありということでしょう。

【写真下】 当日朝の雪化粧した街並みから見た富士山

◆野兎…ウサギの一種。本州・四国・九州の山野に生息。体長50センチメートルほど。毛色は茶色。印西の地域では里地の各所で観察されている。雪の降った後は独特の足跡のため簡単に見極められる。

☆戸神調整池白鳥情報…8羽で年越しをして、そのまま過ごしていると思いますが、毎日観察しているUさんによると昼間は半分くらいが北の方に飛んで行ってしまうようだとのことです。きっと昼間飛来しているうちの何羽かがどこかに採餌にいている可能性があると思います。

|

|

2012

1. 29 |

◎環境省が福島第一原発周辺に生息する野生動植物の放射性物質の影響を調べるモニタリング調査を始めたと新聞に載っておりました。

今頃やっと動き出したのでは、随分取り組みが遅いと思います。しっかり行って欲しいものです。調査対象はネズミやカエル、マツやエノコログサなど数種類といいますが、野鳥を含めてもっと広範囲に早急に実施して欲しいと思います。これって、実は人に対する影響のミニ版なんですよね。

『北風小僧のかんたろう♪♬・・・』

◎この歌をつい口ずさんでしまうほどの北風が吹く中、旧本埜村鎌苅地区を散策しました。

北総線印旛日医大駅前から、防寒着の襟を立てマスクをかけて出発しました。車道をしばらく進んだ後、旧道と思われる細道へ入りました。道端には早速庚申塔や馬頭観音、道祖神などが見られました。旧家の墓もいくつかありました。10分も歩くと天台宗の古刹に到着しました。角龍山栄福寺は、天平年間に開創されたと伝えられるが詳細は不明ということです。境内にある薬師堂は1469年上棟、1472年成就と棟札に記されていたということです。建立年代の明確な木造建築としては千葉県内最古といわれているといいます。寄棟造りの楚々とした上品な御堂です。右奥に並び建つ熊野神社の脇にカヤとスダジイが根元で合体した大木が聳えていました。幹回りは何メートルあるのか調べませんでしたが、立派で神々しい感じがする巨木です。

・寺を辞して、曲がりくねった道を下ると草深地区を源とする師戸川に沿った水田地帯に出ました。しばらく川の上流に向かって歩きましたが、北風が厚い防寒着をも通さんばかりに攻撃してきますので、計画を変え、下流に沿ってしばらく歩き、日医大の広大な敷地脇を散策して駅に帰りました。途中、冬鳥のツグミやシロハラ、ジョウビタキなどを見たり、電線でしきりに尾羽を動かしているモズ、藪の中でチッチと鳴く小鳥アオジを見つけたりしました。

|

|

・そういえば、お寺に着く前に電柱のてっぺんや電線にハヤブサ科のチョウゲンボウが止まっていました。

飛んでいるスズメを追ったり、何やら昆虫(ミノムシの蓑?)のようなものを捕まえていました。小形の猛禽ですが、餌を鷲づかみにし食いついている姿はやはり鳥の王の様相でした。

◆チョウゲンボウ…タカ目ハヤブサ科の鳥。

漢字は【長元坊】と書く。小形で、ネズミを主食とする。背面は煉瓦色、腹面は淡赤褐色で背腹ともに黒斑がある。秋冬の頃原野に多い。

☆戸神川防災調整池白鳥情報…昼間は3羽で採餌したり休んでいることが多い。あとの5羽はどこに行っているのだろう。どうも夜は戻ってくるようです。見に行った時で良いですので、数や何をしていたなどの情報を下さい。

私が、1月28日の午後行った時は、ちょうどオオタカがコガモを狙って狩りをしているところに遭遇しました。その時カモたちは一斉に飛び立ちました。しかし、白鳥は飛び立ったりしませんでしたが、雄と思われる1羽が首を高く持ち上げ警戒態勢をとっていることが分かりました。

|

|

2012

2. 7 |

◎昨年に比べると杉花粉の量は少ないと予想されています。でも、すでに鼻や目に症状が出ている人もあるそうです。そういえば私も先週位からくしゃみと目のかゆみが始まっています。風邪なのか花粉症なのかは分かりませんが。

『近場の自然散策』

◎この数日は雨模様ですが、気温は緩んできています。しかし、天気予報によるとまた厳しい寒さが戻ってくるということです。寒い中では遠くに散策に行くことも億劫になってしまいます。そんな時は身近な場所が一番です。

・団地の管理事務所前を出発し、駐車場を巡ると、さっそくシラカシやツバキの葉陰に小鳥の姿が見られました。目の回りに白いアイリングが目立つメジロの群れでした。駐車中の車の横には目の脇に黒筋が一本目立つハクセキレイが、尾羽をしきりに振りながらちょこまかと歩く姿が見られました。団地を出て図書館に出ると葉を落としたケヤキの枝にキジバトが2羽止まっていました。その枝先に5,6羽の小鳥たちがやってきました。文鳥のような太いクチバシ、尾羽がYの字が特徴の小鳥カワラヒワの小群でした。

・坂を下ると調整池を中心とした公園に出ました。池前のデッキには、望遠機能を備えた小型デジカメを構えた男性が一人水面に浮かぶカモの写真を撮っていました。鳥の種類や数の話を交わしながら、水鳥の撮影をしていましたら、突然上空に猛禽が現れました。何か小鳥でも探しに来たのか、ハヤブサ科のチョウゲンボウの姿がありました。上空を二回りして、対岸の杉の梢に止まりました。だが、5分もすると、羽を何度も大きく羽ばたきながら里山の森の方に飛び去りました。この後、水面を横切るカワセミの姿を追ったり、歩道の脇の落葉の中でエサを探すアオジやビンズイの姿を見ながら池の対岸に向かいました。

途中、樹木の洞や名札の裏面を覗き、越冬昆虫の姿を探しましたが収穫はありませんでした。対岸の池に張り出している四阿(あづまや)から水面や葦原、池周りの岸辺を丁寧に双眼鏡で追ってみましたら、池に下りる管理道路を仕切るフェンスの縦格子の隙間を出たり入ったりしているオレンジと黒が目立つ小さな小鳥を見つけました。

|

|

翼の白斑が目立ち、黒い顔にオレンジ色の胸、止まっている時は尾羽をしきりに振り、ヒッ、ヒッと鳴くツグミ科の小鳥ジョウビタキの雄でした。

・この後、池を一周して帰路につきました。家を出てから1時間ほどの散策でした。皆さんも寒さがちょっと緩んだ時を狙って、ご自分もまわりの自然を楽しみませんか。

フェンスをくぐって遊ぶジョウビタキ

◆ジョウビタキ…ツグミ科の小鳥。全長14センチ。雄は本文のように独特な色彩で他の鳥と見間違うことはない。

冬鳥として全国に渡来する。市街地や庭や公園などの開けたところに、単独で縄張りを持ってすむ。

名前は漢字で「尉鶲(じょうびたき)」と書く。

尉は、老人を意味し、灰色の頭部を老人の銀髪に例えたものという。

☆戸神川防災調整池の白鳥情報…Uさんの情報ですと、最近は一日中8羽そろっており、喧嘩もせず、仲が良いということです。さて、2月いっぱい見られるでしょうか。

|

|

|

前に戻る 次に進む

|

|

細道からまた、木下街道に出ると大杉神社があり、入り口に道標が立っていました。道標には大きな文字で「南江戸道」と彫られていました。

なお、橋傍の川岸には今日の目当ての一つの若山牧水の碑が立っていました。布佐駅前で街道散策を終了しました。