| −ページ〔25〕− | 谷津田だよりのトップに戻る |

|||

| 2006 10. 23 |

〇オシドリの姿が見られました。千葉ニュータウン中央駅南側にある戸神防災調整池に2羽のオシドリがやってきていました。この池で今冬の初認となりました。第一確認者は、この池のすぐそばにお住まいのU氏です。ところでこの冬もこの戸神調整池にハクチョウは来るのかなあ。‥いつもの便りです。 『縄文体験・ドングリクッキー作り』 ◎「縄文人の主食はドングリ」だったようです。まだ、稲作が伝わっていなかった縄文時代の人々は様々な木の実を食べてきたという。 その中でもたんぱく質や各種ビタミン・ミネラルが豊富なドングリは大量に採れ、貴重な食料だったといいます。煮たり、粉にして保存したり、もちやダンゴのようにし、汁に入れたり、直接焼いて食べていたようです。 ・その中にクッキー状にして食べたことが各地の遺跡の出土品から明らかになっているといいます。 ・昨日、印西市文化ホール駐車場を会場に印西環境フェスタが行なわれました。私の担当はドングリを使った自然コーナーでした。 ・アクの少ないマテバシイの殻を割り、粉にしてから焼いたドングリクッキーを作る体験は子ども達に人気でした。 塩だけ入れた素朴な味、砂糖入りのもの、蜂蜜入りの高級な味、それぞれ自由に子ども達に選ばせました。慣れない手つきでの殻剥きや、すり鉢での粉引き、どれも初めての体験の子が多かったですね。 ・焼き上がりを口にほおばった顔は、美味い、不味いを超えてそれぞれ満足げでした。よくみるとなんとなく皆、縄文人に似てきたみたいでした。一緒に体験していたお母さん、お父さん方も「案外、美味いです」とか「香ばしい」などと、思ったより縄文人の味を評価していました。 ・たまには縄文に帰り、粗食になろう! ・他にドングリを使った工作をやりました。 ドングリ笛やコマ作り、クヌギの殻斗(かくと)を使った飾りなど。これも好評でした。 |

写真上:ドングリ工作に興じる子供たち 写真下:ドングリ工作の試作品です。 船の碇型のものは、ツバキの種が落ちた後の皮 右手前の芋虫は、ドングリの殻斗をつないだもの  ◆ドングリ…団栗と書く。カシやクヌギ、ナラなどの果実の総称。椀状の殻斗があり、果実の下半を包む。種類により多量のタンニンを含み、アクが強いものとアクの少ないものがある。今回はアクの少ないマテバシイを利用。 |

||

| 2006 10. 27 |

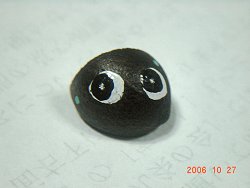

☆現総理は、長州藩系と言う。名前の「晋」は、かの高杉晋作の「晋」を継いだものと聞く。ちなみにポスト小泉のライバル麻生氏は、薩摩系。大久保利通の子孫だ。まさに薩長の争いだったのですね。 今日、10月27日は、長州藩・吉田松陰の忌日です。松下村塾開設者・1830(安政13)年安政の大獄で捕えられこの日に処刑。 『ツバキの実ありませんか』 ◎エコキャラクター・もったいないぞう君は、昨年11月から約5000個配布させて頂きました。 ・7月で材料が切れ配布を休んでおりましたが、また配布を開始したいと思います。 ・ノーベル平和賞受賞者でケニヤの環境副大臣ワンガリ・マータイさんの「もったいない・MOTTAINAI」の精神を指示し、ツバキの実に目玉を画いただけのものです。 ・今年も心を込めて作りたいと思いますので庭や街路にツバキの実が落ちていましたら拾っていただけませんか。幾つでも結構です。 |

◆「もったいないぞう」…もったいないとは、モノの本来の値打ちや役割に着目し、無駄にすることなく生かしていくことです。大きな目玉で見ていますので、テレビの上や流しの脇において下さい。電気のつけっぱなし、水の流しっぱなし、もったいないぞう! ※散策会やその他、お会いしたときにツバキの実をいただけると幸いです。 ※昨年配布した姿は、【ページ15】を見てください。  |

||

| 2006 10. 30 |

◎昨日利根川土手を歩いてきました。川風が頬に気持ちよく気分爽快でした。この頃の土手の雰囲気をちょっとだけお伝えします。 『揚げ雲雀・・・・?』 ◎F市在住のI氏は、「今ホトケノザが満開ですよ」と言っていました。I市在住のY氏のブログには、返り花(桜)の写真が出ていました。 ・そして、私は利根川土手で、揚げ雲雀を目撃しました。初春、霞んだような空高く舞うヒバリに春の訪れを感じ嬉しくなる私ですが、「今は、春?」と、混乱してしまいました。 ・3/8付けの「谷津田だより」に揚げ雲雀を取り上げましたが、何かスーパーストアーの野菜コーナーのように季節が混乱してしまいます。なぜ、今頃「揚げ雲雀」なのでしょう。 ・土手からの帰り道、国の天然記念物指定地・木下貝層に寄って来ました。指定地の解説看板の少し手前に水がこんこんと湧いている場所を見つけました。 こんな場所をずっと残したいものだと思いつつ、一人散策を終了しました。 ※このコースは、11月4日の散策会コースです。お時間がありましたら、どうぞ。 |

◆揚げ雲雀…ヒバリが空高く舞い上がって鳴いている様。また、そのヒバリ。春の季語(俳句)  木下貝層付近:崖地からこんこんと水が湧いている |

||

| 2006 11. 5 |

明後日は、立冬。そういえば朝夕はストーブが欲しいくらいですね。風邪に気をつけて下さい。いつもの便りです。 『百聞は一見にしかず・・・の逆でした』 ◎利根川土手脇にある江戸期から明治に栄えた木下河岸問屋の土蔵見学後、木下貝層の見学に向かいました。 ・その途中、旧道を進むと成田線の踏切がありました。その踏み切りの数メートル手前右に艶やかな常緑の葉の小木が1本生えていました。 ・谷津田だより4月16日付けで紹介した「猛毒のシキミ」の木でした。中華料理に使う八角(スターアニス)に似ているがこちらは、「毒物及び劇物取り扱い法」に植物の部で唯一指定されている有毒植物です。 ・しかし、その花は美しく、実は”しいの実”のような可愛い実が八角形の鞘に納まっています。 ・先日僅かに1.2個残っていたのを確認していましたので、さっそく参加者の方に「よく見て下さい」と言って説明を始めました‥?が、実が見つかりません。そういえば、なにか木が小さくなっていました。 剪定してあったのです。当然、数個残っていたシキミの実もあるはずがありませんでした。 ・その後は、話だけでお終い。やっぱり、本物を見なければ実感が湧きませんよね。百聞は・・・ですね。 ・踏み切りの先で撮影したカラスウリとでんでんむしの写真と先日確認した時のシキミの若い実の写真(記録用に小型デジカメで撮影のため、ピントが少し甘い)を貼り付けておきます。 ◆シキミ…モクレン科シキミ属の常緑小高木。花は、淡黄白色、実は中国料理の香辛料八角に似る。種子は猛毒。シキミの名は、食べてはいけない。悪しき実の意。抹香の原料にする。枝葉は仏前や墓前に供えられる。 |

・カラスウリ…絵本の中なら、でんでんむし と話をしている場面のようだ。  ・シキミの実…まだ若い実。 熟すと鞘が花火が弾けたような八角形に見える。 ※谷津田だより20ページに、4/16付けの記事が出ています。 |

||

| 2006 11. 10 |

明日11月11日は、記念日が目白押しです。その一部を紹介します。 ・11月11日の「1111」に因むもの。配線器具の日(コンセントの形)、サッカーの日(11人対11人)、靴下の日、下駄の日、ポッキー&プリッツの日、 ・11月11日の「十一の形」に因むもの。電池の日、磁気の日、鮭の日(旁を分解すると十一と十一)、以上の他にもあります。私ならジュウイチの日なんてのを作りたい。 ジュウイチとは、夏鳥としてやってくるホトトギス科の鳥。鳴き声が勿論、「ジュウイチーです」。 いつもの便りです。 『百舌が枯れ木で鳴いている。おいらは、藁を・・・」 サトーハチローの歌です。今、キーキーキーキチキチキチ・・・と大きな声が聞こえてきたら、まずモズに間違いありません。 ・冬の訪れを告げるといわれるモズは、体は小さくても「小さな猛禽」といわれるように、バッタやトカゲ、果ては自分より大きな鳥までも襲うことで知られています。 ・いつも一羽で周囲を見回し、獲物に向かって一直線。そして鋭く曲がったクチバシで獲物を引き裂く様は、まさに鳥の王といわれる鷹の様相を持っています。今日も、印西小林の谷津で威厳のある高鳴きが聞かれました。 ◆モズ…モズ科の鳥。和名は百舌と書く。これは他の鳥の声を真似することから来た漢字。春、夏は、標高の高いところに移動し、秋冬に低地にやってくる漂鳥(ひょうちょう)。バッタやカエルを枝に突き刺す”ハヤニエ”はよく知られているが、案外見たことが無い人も多いと聞く。剣豪武蔵が、好んだという鳥。武蔵作「枯木鳴鵙図」は有名。 ※右欄に、モズの姿と「ハヤニエ2種」を載せます。 |

ハヤニエの写真。 クリックすると写真が変わります  写真を元に戻すには、ここをクリック |

||

| 2006 11. 13 |

団地の清掃作業をしているおばさんが、「今年はサクラの葉が、紅葉しないで落ちてしまった」と言っていました。そういえば、里山でも紅(黄)葉しているものが少ないですね。それでもウルシ科のハゼやヌルデは紅葉し始めています。今日、11月13日は、ウルシの日です。 『黄葉みごと!』 ◎街なかを歩いていても、里山をめぐっていても、あまり黄葉(紅葉)に目を奪われることが少ないようです。去年と同じく今年も駄目でしょうか。 ・そんなことを考えながら自転車を走らせていましたら、見事な黄葉が目に入りました。本埜村にある龍水寺(本埜村滝)の境内に聳え立つ銀杏の木でした。 ・樹齢はどのくらいなのでしょう。何度も雷にあったような跡が見られました。  |

・そういえば、印西にある真言宗の名刹結縁寺前の大銀杏(青年館前)も黄葉が見事なのでしょうね。時間があれば見に行こうと思います。 ◆イチョウ…イチョウ科の落葉高木。中国原産で高さは、10〜30メートルになる。雌雄異株、実はギンナンと呼ばれ、食用。東京、小石川植物園には、平瀬作五郎が世界で初めてイチョウの精子を発見したという大イチョウが現存する。 ※江戸、安政年間に出版された「利根川図志」に載っている結縁寺の大イチョウ(図版には、『大イテウ』と記されている)も現存している。写真下は、結縁寺の大イチョウ(昨年1月撮影)です。  |

||

| 2006 11. 21 |

◎富士山の世界遺産登録を目指す動きで山梨県は、地元の反対から富士五湖を削除したという。環境保護と観光ビジネスとの兼ね合いが難しい。これでは当分、登 録はありそうも無いですね。いつもの便りです。 『チョッキのポケットの中身で〜す』 ◎散策会や観察会、そして小学校の総合学習の支援の時には、必ずチョッキを着ていくことにしています。 今の時期チョッキを着ると確かに暖かいですね。でも、防寒で着ていくのではありません。 ・実は、私のチョッキのポケットは、観察グッズや資料、その日のお話のネタ等が十種類位入っています。 ・先日、チョッキに幾つポケットがあるか数えて見ましたところ、何と16個も付いていました。この全てを使っているわけではありませんが、7割ぐらいはぎっしりですね。 ・ついでにズボンや上着など全てのポケットを合計してみましたところ何と32個ありました。チョッキ16個、開襟シャツ2個、ズボン6個、上着8個で計32個でした。 その殆どに何かが詰まっていましたのですから、まるで小さな戸棚ですね。あまり多いと、どこに何を入れたかが分からなくなってしまいます。 ・勿論入っていても使わない物の方が多いのですが、持って行かないとちょっと落ち着かない。心配性なのでしょうね。 ・先日、観察会に行った時のポケットの中身を特別に紹介します。もっとも入っていた物の全てではありませんが。 ◆ポケットの中身(全てではない) ・当日のガイド資料数種、資料用の写真、ミニカレンダー、名刺各種、図鑑6冊(薄いものを含む、この他にリュックの中にも図鑑あり)、地図、緊急用の笛、ハサミ付きナイフ、標本入れ(プラスチックケース)2個、各種木の実、貝化石、貝、カンザシゴカイの管、葉っぱ類、ドングリ笛、”もったいないぞう君”20個程度、ルーペ、ミニものさし、ミニカッター、ミニ電卓付き紙バサミ、ビニル袋大小各 |

種、方位磁石・ライト付きルーペ、野鳥のバッチ数個、名札、爪楊枝やストロー数本、紐と糸、ボールペン2本、手帳、携帯、小型のデジカメ、カード式温度計、ビンのふたを開けるリング(植物プラスチック製)、そして、その日は長方形のプラスチック容器に入った「モズのはやにえ(バッタ)」とサキイカ(ザリガニの餌用)でした。 夏には、日焼け止めとポインズンリムーバー(ハチなどの毒を吸い出す器具、まだ使ったことはない)が入ります。 ・よくもまあ入っていたものです。秤に載せたらどのくらいになるのかなあ。とにかくズシリと重いです。 ※個人情報(つまらない情報ですが)の公開ですね。でも、これらをどう使うかは秘密です。推測してください。 電卓付き紙バサミのすぐ下に見える木の実は、 ユーカリの実です。殻がとても固く足で踏んでも割れません。それと、ミニものさしの左斜め上に見える芋虫みたいものは、ドングリの殻斗(かくと)で作った「イモムシ人形」ですのでご安心下さい。 |

||

| 2006 11. 24 |

◎昨日は、姪っ子の結婚式に出席してきました。そういえば、一昨日11月22日は「いい夫婦(ふうふ)」の日。群馬県嬬恋村では、「いいふうふの日」のイベントが行なわれたという。姪っ子たち新夫婦も飛び切りの「いいふふ」になることを願います。いつもの便りです。 『愛は死よりも強し・・・・』 ◎「いいふうふ」は、11月22日。今日11月24日の誕生花は、ガマズミ。その花言葉は、「愛は死よりも強し」です。ちょっと気恥ずかしくもあり、死語になった感もある言葉ですね。 ・今日の紹介は、赤い実で知られるこのガマズミです。 ・印西の里山の斜面林には、赤や黒、青の木の実が見られます。10月18日の便りで紹介したアオツヅラフジの実は青い実でしたが、このガマズミは真っ赤な実です。 ・皆さんの中にも、子どもの頃野山を歩きながら、この真っ赤ですっぱい実を口に含んだ経験も持つ方があるでしょう。・霜が下りるごとに甘みが増すといわれますが、子ども達の口に入る前にその殆どが鳥たちの主食でなってなくなってしまいます。 ・それでも、何分の1かが、冬になっても頑固に細枝にしがみついて雪の中で濃い赤色の実が残っている姿は、まさに花鳥風月の絵になりますね。 ・いつもの谷津田の斜面林の際(マント部分)にもこのガマズミを初め、赤い実のカマツカ(バラ科)や薄紫のムラサキシキブの実がいくらか残っています。ただ、おいしそうに見えるが有毒(危険度Aランク)のヒヨドリジョウゴの赤い実もありますので、むやみにおいしそうという判断で口に入れるのは気をつけましょう。 ◎参考にヘルスリキュール(健康酒)の作りかたを次に記します。 ※ガマズミリキュール ・9月から11月頃に赤く熟した実を収穫し、埃やごみを水で洗い流す。・広口瓶に3分の1量の実を入れ、グラニュー糖を適量加え35度のホワイトリカーを瓶いっぱいまで注ぐ。 ・2〜3ヶ月間冷暗所に静置する。・果実は5〜8ヶ月で引き上げる。 ・良質の天然クエン酸を含み健胃疲労回復に良い。 1回に、20〜40ccを1日1回飲用 |

◆ガマズミ…スイカズラ科ガマズミ属の落葉低木。山野で見られ、庭や公園にも植えられている。秋に赤い実がよく目立つ。実は赤く熟してもひどくすっぱい。生で食べる時には、霜に当たって甘みが出るまで待つ。別名、ヨツズミ、ヨソゾメ、ヨウゾメ、ソゾメ。果樹酒には、酸っぱい時期の実を使う。 ガマズミの実  有毒のヒヨドリジョウゴの実  |

||

| 2006 11. 27 |

◎遅れていた公園のモミジもこの数日赤みが増し、紅葉真っ盛りです。いつもの便りです。 『あの白鳥、再来!』 ◎昨年11月23日午後、印西市千葉ニュータウン中央駅南側の調整池にやってきた”ひとりぼっちの白鳥?”は、その後友達ができ、今年の2月26日に無事北帰行となりました。 ・それから1年、今年は無理かと思っていましたが、11月25日午後1時か2時頃にやってきました。飛来したのはオオハクチョウの成鳥1羽と若鳥1羽でした。そのうち羽が白い成鳥の個体は、昨年の”ひとりぼっちの白鳥”とクチバシの黄色部の形がそっくりですので、同個体の可能性があります。 ・今年生まれの友を連れ、この印西の戸神調整池を目指して戻ってきてくれたのでしょうか。夏を過ごしたシベリアからは4000キロ以上あります。いったい何をナビゲーターとして戻ってきたのでしょう。 ・2羽ともとても仲良しです。餌を食べるのも一緒、飛ぶのも一緒です。この1週間ここにいれば又越冬する可能性が高くなります。さあ、どうなるでしょうか。 ・そういえば、一緒に北帰行した”ひとりぼっちの白鳥”のお友達のコハクチョウは、どうしたのでしょう。これも又やって来て欲しいですね。 ◆白鳥の個体識別…白鳥の個体識別は、クチバシの基部の黄色い形がそれぞれの個体によって異なることにより見分けます。ただ、コハクチョウは個体によってかなりはっきりと形が違い見分けやすいそうですが、オオハクチョウは、差がコハクチョウより明確でなく見分けは難しいという。 |

今回の場合は、成鳥は1羽でしたので、各種の状況と写真を基に比べてみましたが、大変よく似ております。 もっとも、昨年は若鳥であったので基部は、黄色ではなく白でした。現在野鳥の会のレンジャーに問い合わせ中ですが、昨年の”ひとりぼっちの白鳥”といっても良いのではと思っています。 ※、機会がありましたら是非一度見に行ってください。昨年写真を撮った人は今年の個体と比べて見て下さい。 もっとも、羽の色は白くなりましたので全く違います。 ◎右側の白い羽の個体が昨年の”ひとりぼっちの白鳥”の可能性あります。左側の羽の灰色の個体は今年生まれの若鳥です。 |

||

前に戻る 次に進む |

||||