| −ページ〔23〕− | 谷津田だよりのトップに戻る | |||

| 2006 8. 8 |

「秋来ぬと 目にはさやかに見えねども 風の音にぞ おどろかされぬる」 ‥平安時代の歌人、三十六歌仙の一人で、小倉百人一首にも登場する藤原敏行朝臣の歌です。 風の音に秋の気配を感じたのでしょう。 今日、8月8日は24節気のひとつで「立秋」です。 秋とはいってもこの歌にあるように、秋の気配が見え始める頃をいうそうです。暑さのピークでもあります。 ちなみに、8月8日は、次の記念日です。すべて語呂合わせです。 そろばんの日・笑いの日・パチンコの日・親孝行の日・パパイヤの日…たくさんある為、語呂解説は、省略。 『セミの羽化救出作戦』 ◎セミの羽化見学の下見を兼ねて昨夜、懐中電灯を手に近くの公園に散歩に行きました。 ・8時半を過ぎた公園には、数人のウオーキングをする人、ベンチで談笑する若いカップルがいる位で静かでした。 公園周りの歩道と、公園内の道を一通り歩きました。セミの羽化の観察です。 ・木の幹にしがみついている幼虫1つ、葉にしがみついているもの1つ、そして羽化する木を探し、地面を徘徊するもの2つを見つけました。 まだ、セミの時期には早いのか?梅雨が長かったからかなどと考えながら、南側の街路樹側を探しました。 ・「いました!」。ケヤキの木に必死でのぼっているもの。羽化が始まり、背中が割れ始めているもの。体が完全に出て殻にぶら下がっているものもあります。翅が白く体のところどころがエメラルド色で何ともいえぬ美しさです。まさに神秘的な色彩です。 ・ライトをアスファルトの歩道に向けるとやはり、いました。羽化する木を探し徘徊している幼虫が幾つも見つかりました。中には木が見つからず、力尽きたのかすでに蟻のエサとなっているものも幾つか見つかりました。 車道側を探すとすでに車や人に踏まれたものも見つかりました。でも、二人で10個体以上は、救出できたかなあ。 ※救出といっても、歩道や車道に出てきたセミの幼虫を木の幹や枝に置いてあげるだけです。 |

◆アブラゼミ…今回見られたものは、全てアブラゼミと思われました。ごく普通に見られるセミで街中に多い。午前と午後3時ごろから夕方までの間、ジジジとやかましく鳴く。鳴くのはオスだけ。 卵から成虫までに7年もかかる。出てきて羽化の適当な木が見つからなかったり、うまく殻が割れなかったり、人や車に引かれたりと事故も多い。 アブラゼミ以外のものもいると思います。ただ、見分けが難しいですね。 ☆下の2枚の写真は、昨夜撮影したものです。   |

||

| 2006 8. 16 |

暑さが止み、新涼が間近といわれる処暑(二十四節気のひとつ)は、来週8月23日です。ただ、今年の陽気も全く読めませんので果たしてどうなるのでしょう。いつもの便りです。 『擬態って?』 ◎ナナフシという昆虫は、枝にそっくりで止まっている姿を探すのは、とても難しい。 ・このようにまわりのものにそっくりな形をするのを「擬態・ぎたい」といいます。シャクトリムシやハナカマキリなどがそうです。・それから「擬態」には、何かに似せ目立つようにして身をまもる形もあります。ジャノメチョウは、翅にヘビの目玉の模様をつけています。敵がこの模様をヘビの目(蛇の目)と勘違いして攻撃を躊躇している間に逃げるという。これも擬態です。 ・今回は、オオスカシバ(スズメガ科)をとり上げます。この蛾は、毒もなくおとなしいのですが、ちょっと見ると大型のハチにそっくりです。 天敵の鳥たちがハチと勘違いして襲わないようにとの工夫しているのです。この擬態を標識的(わざと目立つようにする)擬態というそうです。 ・きっと皆さんは、このオオスカシバが日中ホバリングしながらアベリアなどの蜜を吸う姿を見たことがあると思います。名の由来は、透明な翅を持つことから「大型の透かし羽・オオスカシバ」です。・私の大好きな昆虫の一つです。 ◆オオスカシバ…スズメガ科の昆虫。開帳は50〜70ミリ。大型のハチに擬態して身を守る。町中の公園などに多く、昼間ホウセンカやアベリアなどで吸蜜する。羽化したときには、翅に鱗粉があるが、飛ぶととれて透明になる。食草はクチナシ。 |

オオスカシバとクルマバナ  |

||

| 2006 8. 18 |

7・8・9月の印西は、多聞院の毘沙門天や上町観音堂の十一面観音のご開帳など文化及び伝統芸能が目白押しです。来週8月24日は、別所の獅子舞が地蔵寺で行なわれます。私は、日程があわず、先月末の阿夫利神社の梯子立てをはじめ,、皆行けずじまいでした。行かれた方ありましたら感想や写真を送っていただけませんか。今日は、散策会の案内です。この散策にも獅子舞見学を組み込みました。お時間あればお出かけ下さい。 『初秋の里山・自然と文化わくわくウオッチング』 ◎印西の里山を歩き、野鳥や植物、昆虫を探します。午後は無形文化財「和泉鳥見神社の『いなざきの獅子舞』」を見学します。 1 日時 9月23日(土・祝)9:30から15:30 雨天中止 2 集合 千葉ニュータウン中央駅前 9:30 3 対象 子どもから大人までどなたでも 4 持ちもの 飲み物・弁当・双眼鏡 5 定員 30人 要申し込み 6 参加費 100円(保険料) |

写真は、昨年の『いなざきの獅子舞』」 |

||

| 2006 8. 25 |

直木賞作家の坂東眞砂子さんのエッセイが波紋を呼んでいるという。(朝日新聞 8月24日夕刊14面掲載) 日経新聞に坂東さんが飼っている猫が子を産むと自宅隣の崖から落として殺しているという内容のエッセイだそうです。連日、抗議のメールや電話が届いているという。坂東さんは、現代社会でペットが過剰に可愛がられる反面、簡単に捨ててしまう事への自戒から殺しているという。そういえば、昔は生まれたての犬猫を袋に入れて流すことは、ごく普通のことでした。皆さんは、坂東さんのエッセイをどう思いますか。いつもの便りです。 『800年も続く伝統芸能の味!』 ◎5月3日に行なわれた平岡の獅子舞(県無形)に続き、昨日8月24日に別所の獅子舞が行なわれました。 ・別所の法泉院から行列をなし地蔵寺に到着したのは、午後4時20分頃でした。 ・楽人(笛師)の曲に合わせ、雄獅子、中獅子、女獅子が舞うのです。ゆっくりとしたリズムで舞う姿には伝統を感じ、力強さと厳かな感じもしました。 ・途中から舞の場に出てきた花笠(はがじ)持ちの小学生はとても可愛らしかったです。 ・舞は全体を通じて勇敢な舞が厄除け地蔵尊の悪疫退散の祈願の表現、花笠の回りを舞うのは四方固めを表現、男獅子が女獅子に深い愛撫で喜々と舞う姿は歓喜心を表しているという。 |

・800年も脈々と続く伝統芸能に、しばし、世の嫌な話題を忘れて堪能できました。 ・今年、最後の獅子舞は、9月23日(土)に和泉で行なわれます。 出かけて見ませんか。里山散策会もありますよ。 ◆別所の獅子舞…今から約800年ほど前から続いているという伝統行事です。江戸時代には春、夏、秋の年3回行なわれていましたが、現在は8月23日に法泉院で翌24日には地蔵堂で演じられます。 ※印西市無形民族文化財指定 昭和41・4・19  ※写真は、右:中獅子 左:雌獅子 |

||

| 2006 8. 29 |

いつも、活動を理解してくれているN市在住のAさんが代表をしている市民団体が、「チェルノブイリ事故現状は」というタイトルの写真展を開いたとA誌に載っていました。 「事故から20年、関心が薄まっているのを感じる。しかし被害は次世代に引き継がれており、まだまだ支援が必要‥」とAさんは話している。 「老人力」とは、忘れることが人間には必要ということらしいが、忘れてはならないことがあるのですね。「里山と人々の営みの歴史も然り」ですね。いつもの便りです。 『市川動植物園自然散策路は、発見がいっぱい!』 ◎ここは、7月の末に有志でヘイケボタルを見に行ったところです。先日、研修会で市川自然博物館の学芸員・Kさんの案内で散策路を歩きました。 ・カワセミの池では、親子のカワセミを見て、バラ園脇の池に注ぐ水路に入りヤゴ探しもしました。水路の底にたまるゴミを両手のひらでひとすくいすると居ました。小さいものは1センチ弱から大きなものでは3センチもあるヤゴです。今の時期は、オニヤンマだそうです。大きなものは4年目位でしょう。 ・クヌギの木の下では、Kさんがいきなり幹を蹴りました。「落ちてこないなあー」と見上げていました。クワガタやカブトねらいです。 参加者の一人が、「もっと強く蹴ったらいいのではいいのでは?」というと、Kさんは、クワガタなどは、振動で落ちるのではなく、振動が伝わり危険が迫ったと感じて死んだまねをするという。だから落ちてくるそうです。皆納得! |

・ホタルがいっぱい見られた鬱蒼とした水路で、Kさんがいましたよ!と大きな声をあげた。皆近づいてみるとKさんの右手には甲幅3センチもあるカニが足をばたつかせていました。サワガニでした。よくみると腹には稚ガにを数匹抱いていました。 ・ほかにも、ナガサキアゲハを見たり、キイトトンボの綺麗な姿も発見!時間があるときに行ってみませんか。なお、ナガサキアゲハは、温暖化で北上が話題になっている蝶。  ◆サワガニ…サワガニ科のカニ。一生を淡水で過ごす。山中の渓流などで見られる。雑食性。食用になるが、寄生虫がいる場合があるので生食は危険。養殖もされている。 |

||

| 2006 8. 31 |

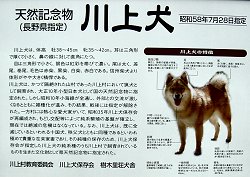

暑さのぶり返した今日8月31日は、「ヤサイ(野菜)の日」。勿論、8・3・1の語呂合わせです。ビタミン補給には果物や野菜が一番、明日から学校の子ども達も野菜をたくさん食べて頑張りましょう。 ◎『ワンちゃんも戦争の被害者』 8月初めに前お隣に住んでいたご夫妻と一緒に千曲川源流の村を訪れました。三鷹市の休暇村になっている一帯は、静かでせせらぎの音が耳に優しかったです。 ・ここ、南佐久郡川上村は、八ヶ岳の山麓を流れる千曲川(信濃川となり日本海に注ぐ)の最上流の村です。 帰りがけに、ずっと会いたかった「川上犬」を見に行きました。役場脇の施設内に、数頭のワンちゃんの姿がありました。 ・現在、長野県の天然記念物として保護されているこの種も絶滅の危機に瀕したことがあったのです。可愛い顔の中にも、地犬のもつ気高さを感じました。 ・太平洋戦争下、軍による「犬の撲殺命令」が発せられ、各地で犬が撲殺されました。 天然記念物の指定もはずされ、皆絶滅したと思っていた昭和28年、八ヶ岳の山小屋で密かに飼われていたつがいが見つかり、その後20年にわたり村では、戻し交配等の努力をして現在は、200頭を越すまでに回復し、再度天然記念物に指定されました。 ・戦争は、人だけでなく動物にも、植物にも悲惨な結果をもたらします。環境破壊の最大のもの、それは戦争です。 なお椋鳩十の「マヤの一生」は、熊野犬のマヤが撲殺命令で献納されてしまう物語。私は、子どもたちによくこの話を読み聞かせしました。 この話は、ほとんどノンフィクションと言われています。 |

◆川上犬…信州川上村に伝わり、保護されている日本犬の一種。秩父犬と同じくニホンオオカミの血が流れているという伝承がある。柴犬の一種とされる。 ◎長野県の天然記念物に指定。 |

||

| 2006 9. 6 |

親王誕生のニュースをどのTV局も特番で伝えています。姉羽建築士の耐震偽装事件ニュースでは、渋い顔をしていたTVのニュースキャスターも笑みがこぼれていました。皇室典範の改正の国会提出を見送った小泉さんもほっとしたのでしょうか?いつもの便りです。 『素朴な美しさが魅力』 ◎これも、野草です。千葉ニュータウンの市街地でも、ちょっとした空き地や駐車場脇などに高さ1メートル位で、小さな白い花をつけています。 ・コスモスなどと違い目立たないかも知れません。 ・素朴な美しさが魅力で、自然の風に吹かれると白いチョウが舞うような形に見えることからハクチョウソウの名がついています。栽培している方も多いと思いますが、結構道端にこぼれ種が芽を出して通る人を楽しませている株もあります。 ・現在、花の丘公園(印西市)の展示室の脇(小さな池のそば)にも咲いています。 ※ちなみに、この池の脇に繁るススキの根もとにナンバンギセルがたくさん咲いています。 |

◆ハクチョウソウ…北アメリカ原産のアカバナ科ヤマモモソウ(ガウラ)属の多年草。ハクチョウソウ(白蝶草)の名の通り、花の形と花色が蝶の羽のように見える。葉はへら状で互いに向かい合う。花の径は、2.5センチ。草丈は1メートルほど。ガウラとは、ギリシャ語で「堂々として」とか「華麗な」の意味。 |

||

| 2006 9. 9 |

今日9月9日は、陽の極である”9”が重なることから重陽の節句と呼ばれる日。 邪気を払い長寿を願って、菊の花を飾ったり酒を酌み交わして祝ったりした日です。いつもの便りです。 『ついに印西まで進出!!』 ◎皆さんは、”ナガサキアゲハ”という蝶を聞いたことがありませんか。・最近TVや新聞でよく話題になる蝶の一種です。 この蝶は、クマゼミという蝉の種類と同じく日本列島をどんどん北に進出している昆虫なのです。 ナガサキアゲハのニュースが出るときには、必ず地球温暖化のニュースとセットになっていることに気づいた方も多いと思います。本来気温の高い南国にすむ蝶なのです。 ・在庫の昆虫図鑑のどれを見ても、分布域は、本州中国地方、和歌山県以西とか、近畿地方以西となっています。 ”そうです!” この種類は、北限がどんどん移動しているのです。それもすごいスピードで変わっています。 数年前までは静岡県、最近では神奈川県とか東京都。そして千葉県にも進出、館山や富津岬で確認されたというのもほんの何年か前だったと思います。 ・先日、市川大町にある自然散策路で見つけ、ついにここまでやってきたかと思ったばかりでした。 そして今日、ついに印西市で♂、♀を一緒に確認しました。カメラをもっておらず、撮影できなかったのは残念でしたが、雌の後ろばねの模様と突起のない羽を確認しました。やはり温暖化でしょうか。皆さんの周りで、もし見かけたら情報を下さい。 |

※今回写真を撮影できなかったので図鑑のイラストを添付します。  ◆ナガサキアゲハ…日本産の黒いアゲハの仲間でしっぽ(尾状突起)がないのは本種のみ。南方系の蝶で本州近畿地方以西と図鑑には書いてある。名前の由来はシーボルトが長崎で発見したことから。雄はほとんど黒一色。 |

||

| 2006 9. 13 |

‥「驚いても オドロキキレナイ。喜んでも ヨロコビキレナイ。悲しんでも カナシミキレナイ。愛しても アイシキレナイ。 それが板画です」‥ 木版画の奥の深さを端的に表現したこの一文は、「釈迦十大弟子」などの板画(はんが)で有名な棟方志功の言葉です。青森市で育った志功が、小6年の時、田んぼに不時着した飛行機を見にみんなと走ったところ、小川の所で転び、そばに白い花(おもだかという野草・田の草)を見つけて、その美しさにひどく感動しましたという話が残っていました。日常の何気ない場面にも志功の素晴らしい感性を感じる話ですね。今日、9月13日は、棟方志功の忌日です。(1975年9月13日没) 『芙蓉の雪って??』 ◎今街角で咲いている花に、私の大好きな「フヨウ・芙蓉」があります。淡い紅色や純白の大型の花をつけるフヨウは、今の時季が見所です。 ・印西市立原山中学校のフェンス沿いにも綺麗に咲いていました。 ・ところで皆さんは、第一高等学校の寮歌(明治35年)「嗚呼玉杯に・・・」の2番の歌い出しに『芙蓉の雪の精をとり』とあるのを聞いたことがあると思います。フヨウの咲く時季と雪が、そぐわない感じもあり調べてみましたら、この芙蓉の意味は「富士山」を表しているようでした。富士山の美称として使われたようでした。 なおさら、フヨウが好きになりました。 ・また、フヨウには八重咲きの品種もあります。フヨウから品種改良されたこの八重咲き種は、スイフヨウ・酔芙蓉と呼ばれ、朝に白い花を咲かせ、昼になるとピンクに変わる。そして夕方には赤くなり、一日で終わる。まさに花版の小原庄助さんです。 |

・皆さんの周りにも芙蓉や酔芙蓉咲いていませんか。 ◆フヨウ…アオイ科フヨウ属の落葉低木。夏から秋まで、淡い紅色の花(直径10〜14センチ)を次々に咲かせる一日花。原産は日本など。八重咲きのスイフヨウは、フヨウの園芸種。ちょっと見には、似ているムクゲやブッソウゲも同じフヨウ属です。お間違えのないように。  ※ちょっと歌! 「白き芙蓉 あかき芙蓉とかさなりて 児のゆく空に 秋の雨ふる」 与謝野鉄幹 |

||