|

-ページ〔116〕- |

|

谷津田だよりのトップに戻る |

|

2023

3. 9 |

◎ この数日初夏のような気候が続いていますが皆さんいかがお過ごしですか。

『身近な自然を探して』

◎啓蟄を過ぎた菜園はだいぶ春の装いに変わってきました。麦は膝丈まで伸び、花を付けた菜花や芽キャベツの周りには時々モンシロチョウが飛んできます。オオイヌノフグリやナズナなどの草がぎっしり生えた所には赤い体に黒丸模様が目立つテントウムシが歩き回っていました。春を迎えた菜園や散歩道で見られた自然をいくつか報告します。

●i市の名所スポットで

《光堂:改修工事中》

「谷津田だより(2022年1月2日付)」に光堂の屋根が傷んでしまいビニルのシートを被せた写真(下)を載せました。

先日行ってみたらまだ改修中でしたが屋根部分はほぼ完成していました。新しい茅がぶ厚く葺かれた屋根は実に美しかったです。

茅葺きの断面の真ん中に濃い褐色の横線が見えていたので業者さんに聞いてみると、茅の間に水漏れ対策のために杉皮を入れてあるとのことでした。光堂と呼ばれ慕われている宝珠院観音堂は室町時代の創建です。茅葺き寄せ棟造りの質素な佇まいの中に歴史を感じさせるお堂です。

昭和9年に国宝に指定され、昭和25年の文化財保護法の改訂により国の重要文化財指定となりました。

丁度訪れた際、ここを管理している泉倉寺の住職にお会いしてお話を伺うことができました。国の重文に指定された建物は改修費等の助成があるのですが、改修の条件が色々難しくすぐにはできなくて今になってしまったそうです。改修業者は山梨県から来ていること、本日は堂内の彩色に関する業者と色合わせをするなど興味ある話が聞けました。そういえば、堂の周囲の側溝工事は直接建物に関わらないとの理由で寺院の負担になってしまうと言っていました

これだけの文化財ですのでクラウドファンディングなどの選択もあるのかなあと思いました。

写真下(工事中の光堂 撮影3/4)

《初春のプリンセス:シロバナタンポポ》タンポポ科の多年草。漢字は白花蒲公英。

光堂を訪れた帰り道、堂から道路に出る手前で白い花のタンポポを見つけました。少し盛りが過ぎている感じもありましたが優しい雰囲気の野草でした。花期は3月から5月で、近畿地方以西には多いですがこの辺ではとても珍しい種です。

ここは毎年見られるシロバナタンポポのスポットです。

●いつもの菜園で

《可憐な小花のオオイヌノフグリ》ゴマノハグサ科ヨーロッパ原産の帰化植物で越年草。漢字は大犬の陰嚢。

この所、春と言うより初夏のような気温の日が続いています。菜園の草たちは一気に育ち始めています。冬の間、菜園の野菜達を寒さから守っていた草もどんどん育ち、野菜の葉と太陽光の取り合いをしています。作業用の椅子に座ってふと足元を見ると緑の絨毯のよう野草が目にとまりました。繁った緑の葉の中に4枚の花弁を付けた小さな花をたくさん付けたオオイヌノフグリでした。本種は草丈が高くはならないので取らなくても影響はあまりないようです。

|

|

《畑でトンボのヤゴを発見:シオカラトンボ》トンボ科ごく普通に見られる種 全長48~57㎜。漢字は塩辛蜻蛉。

「ヤゴ(トンボの幼虫)って畑にいるんだっけ?」そんな話が出る程不思議な出来事がありました。12月初旬に菜園の隅の草の下の土中からシオカラトンボのヤゴが一匹見つかりました。水中生活をするヤゴはえら呼吸なので水のない場所に生息するのは難しいと思います。ただ、仮死状態で呼吸せずに過ごすこともあるようです。見つけた場所にすぐに戻して置いたのですがずっと気になっていました。先日3月2日にi市在住のトンボの専門家が是非現場を見たいとやって来ました。戻した場所ですぐにヤゴは見つかりましたが、残念ながら死んでしまっていました。菜園で見つかったことについて「推測ですが近くの菜園に幾つも置いてあるバケツ等の水の入った容器内で孵化したヤゴが何らかの理由で地上に落ち、数十メートル歩いて移動し土の中に潜り込んだのではないでしょうか。」と話していました。しかし、水のない場所のため生きられなかったのですね。残念でしたが納得できました。 ※写真下(菜園で見つかったヤゴ)

下の写真は、”ヤゴの見つかった菜園”

● お・ま・け ●

《ウグイスの初鳴き情報をお寄せ下さい》

今春ウグイスの声を聞きましたか。 ウグイス情報を

お知らせ下さい。下記を記入して返信下さい。

【ウグイスの初鳴き】

①ウグイスの声を聞いた

はい( ) いいえ( )

②ウグイスの姿を見た

はい( ) いいえ( )

”はい” と答えた方は、以下のことも教えて下さい。

・日時は? ( )

・場所は? 市街地( ) 公園や緑道( )

里地里山( )

・住所 市町村名 ( )

※参考写真(撮影場所 f市金杉)以前に撮影したウグイスです。

以上です。よろしくお願いします。

・・・・ 阿部 純

|

|

2023

3. 11 |

◎ 東日本大震災から12年が経ちましたが、コンクリートのマンションがきしむ音、部屋のテレビが落ち、サイドボードの食器類や冷蔵庫の中身が放り出される様を忘れることはできません。

また、当時私は団地自治会の役員でしたので地震直後、ほぼ450世帯ある団地内を一人で回った記憶があります。(私の住むi市は震度6弱)

◆◆ 谷津田だより情報コーナー【投稿】 ◆◆

《たよりの感想》 3月10日 ( S市 T.K )

いつも谷津田だよりの送信ありがとうございます。

光堂の新しい茅葺の屋根素敵ですね。オオイヌノフグリの群生は、この辺でも見られるところが有ります。ヤゴは残念でしたね。

ウグイスはこの頃、家の近くでは鳴き声も姿も見られなくなりました。

《ウグイス情報》 (3月10日 ( i市 T.H )

ご無沙汰しております。いつもたよりを送っていただきありがとうございます。

ウグイスがカラ類の混群と一緒に移動していたのを撮影出来ましたので添付します。(ウグイスだと判断しましたが、違っていたらご教授下さい。)

場所は k小学校のグランド東端斜面でドウダンツツジの植え込み中を移動していました。

|

|

《たよりの感想》 3月10日 ( f市 S.Y )

「谷津田だより」ありがとうございます。 いつも楽しく読ませていただいています。

・光堂…新しい茅葺き屋根きれいですね。気持ちがいいほどですね。杉皮も入れてあるのですね。完成したらまた訪ねたいと思いました。

・畑のシオカラトンボのヤゴ…こんな珍しいこともあるのですね。

船橋市運動公園を中心に「虫探し散歩」をしているのですが、今年は虫たちの活動が昨年より10日ほど早い感じがしています。1時間ほど歩くだけで、虫の写真が4~5種も撮れて、嬉しい季節になりました。

季節の変わり目かと思います。どうぞお体に気をつけてお過ごしください。

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

(*^_^*) 投稿ありがとうございました。

・T.Kさん オオイヌノフグリやナズナなどはどこでも見られるようですが、開発等で草地がなくなると一気に減ってしまいます。

ウグイスは、まだ市街地近くに現れると思いますが、生け垣などの藪が切れているとなかなかやって来られないようです。

・T.Hさん いつも情報を送っていただきありがとうございます。ウグイスは鳴き声を聞くことはあっても中々姿を見ることが少ない鳥です。まして写真を撮るのはとても難しいですね。

・S.Yさん 光堂の改修は昭和28年から29年に行われて以来の改修のようです。光堂の名の由来にもなっている内部の極彩色の須弥壇や来迎柱などの彩色にも手を入れるようです。完成したら訪れたいですね。

ヤゴのこと私もビックリしましたが、自然の現象には想像を超えることがいっぱいあるのかもしれませんね。 ( j より )

|

|

2023

3. 15 |

◎ この所暖かい日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしですか。情報コーナーへの投稿とウグイス調査のまとめを送ります。

◆◆ 谷津田だより情報コーナー【投稿】 ◆◆

《ウグイスの鳴き声》3月10日 (f市 M.T )

ウグイスの初鳴きを聞いたのは、3/4、習志野市の里地里山です。

翌日3/5は、市街地の船橋市宮本中学校の隣接地で聞きました。

《江戸川の自然情報》3月11日 ( M市 A.S )

いつも谷津田だよりありがとうございます。江戸川の河原では、キジの鳴き声がし始めましたが、ウグイスの鳴き声は未だ聞けません。ヒバリがだいぶ賑やかになってきました。

《たよりの感想》3月13日 ( Y市 Y.O )

光堂の改修工事が進捗しているとのことうれしいです。栄福寺の薬師堂もきれいになりました。浦部に行くことがあったら寄ってみたいと思います。

遅くなりましたが、ウグイスのアンケートにお応えします。

ウグイスの初鳴きは3月9日八千代市吉橋か船橋市金堀町で聞きました。ちょうど市の境の桑納川の辺りを歩いていたのでどちらだったか?

仲間と「鳴き声が上手になったね。」と話しました。

添付したブレブレ写真は2月22日に我孫子の手賀沼で撮ったものです。ジョウビタキを見ていたら何かが飛んできたのでシャッターを押してみたらウグイス(だと思うのですが)が写っていました。この時はまだ地鳴きでした。

今年は花粉の飛散が異常と言いたいくらいの状況です。どうぞ花粉にもお気を付けください。

※送付いただいた写真はウグイス なお、手賀沼のウグイスはまだ地鳴き(繁殖期に囀る鳴き声とは別に一年中鳴いている鳴き声チャチャという)のためウグイス調査の数には加えていません。(

j )

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

●● ウグイスの初鳴き(姿も)調査の報告です。(3/15現在) ●●

①ウグイスの声を聞いた はい(9) いいえ(2)

②ウグイスの姿を見た はい(4) いいえ(3)

④見た日にち(2/27、3/1、3/3、3/4、3/5、3/7、3/9、3/10)

⑤場 所:市街地(2)公園(3)里地(5)

⑥市町村: (印西市6、市川市1、船橋市2、

習志野市1、八千代市1 )

※備考:まだ少ない報告ではっきりしたことは言えませんが、今季の初鳴きは3月初旬頃でやはり里地(畑や田んぼ、川縁や緑地など)が多いようです。市街地に現れることはあまりないようです。

調査報告は来週いっぱい(3/25)位まで受けていますので初鳴きでなくても良いので報告を下さい。( j より)

|

|

《花の丘公園桜開花情報》3月15日 ( i市 M.S )

いつもお世話になっています。ニュースなどで東京の桜(ソメイヨシノ)の開花情報が3月14日に発表されましたが、東京より北で少し開花が後の千葉県は、どうか?本日近場の北総花の丘公園に確認をしに行ってきました。ソメイヨシノは、一輪完全に開花しているのを確認しました。他は、明日にでも咲きそうなツボミが多く確認できました。冬芽(花芽)から開いていく順にツボミと花の写真を撮りましたので送付いたします。

※添付写真 頂いた写真から2枚選ばせていただきました。

(*^_^*) 皆さん、投稿ありがとうございました。 ( jより )

F市 M.Tさん 市街地の中学校でもウグイスがいるのですね。近くに大きな神社などの緑地があることが生息可能となっているのでしょうか。いずれにせよ、貴重な場所ですね。

M市 A.Sさん 江戸川の河原の情報いつもありがとうございます。これからはツバメなどの渡り鳥の姿も見える時期です。また、見られた野鳥や植物など色々と教えて下さい。

Y市 Y.Oさん 光堂は今月(3月)末までには改修が終わるそうです。是非覗いて下さい。

樹林帯の静寂の中に歴史の重み(今は新緑を加えた)を持つ堂の雰囲気を独り占めできると思います。それに堂の正面に聳える観音杉の存在もいいですよ。そういえば、スギのすぐ傍にあるイヌザクラの大木もとてもいいですよ。

I市 M.Sさん いつも植物情報ありがとうございます。今回は花の丘公園の桜開花情報ありがとうございました。i市にあるサクラの名所5つの内の一つで駅から徒歩約10分で行きやすく、水道やトイレなどの施設も完備しているとても良い花見ポイントですね。桜の写真もありがとうございました。

|

|

2023

3. 24 |

◎ WBC一色の日が過ぎ、気が抜けた感じがある私ですが皆さんいかがお過ごしですか。自宅の窓から見えるソメイヨシノはほぼ満開のようです。例年より随分早い開花ですね。

届いたメール(文章の一部に少し修正あり)を投稿させて戴きました。

◆◆ 谷津田だより情報コーナー【投稿】 ◆◆

《自然情報》 3月23日 ( i市 Y・.S )

お久しぶりです。お元気ですか? 前にIWGスタッフのYさんからいただいたチューリップが綺麗に咲きました! 写真を送ります。

昨日北総線大町駅から近くの大町公園へ初めて行き散策しました。湧き水からなる湿地で、素敵な公園でした。

トラツグミがいました!1羽です。トラツグミは思ったより小さい感じだなと思いました。見た場所は斜面林の影で、あまり動きがなく元気がないように思いました。暑い日だったからでしょうかね?

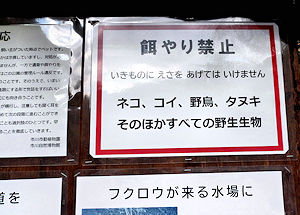

そのほか、シジュウカラやメジロは賑やかに囀っていました。それからタヌキがいて驚きました。タヌキは人に慣れた感じでした

|

|

野生動物へのエサやりに対しての警告の看板が園内のあちこちにありました。きっと餌をやる人が結構多くいるのかもしれませんね。

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

(*^_^*) Y.Sさんメールありがとうございました。

チューリップきれいに咲きましたね。私も菜園の隅に植えましたが花はまだです。

トラツグミは花の丘公園の生態園に何年か続けて飛来して毎冬楽しみにしていたのですが、いつの間にかやって来なくなり残念です。なお、大町自然観察園では随分前から野鳥や獣に餌をやる来園者がおり、これを改めるために園のあちこちに餌遣り禁止の看板を立てたのでしょうね。情報ありがとうございました。

《 おまけ 》 トラツグミの話題を二つ

① i市にある頼政塚は平氏に対し挙兵した源頼政の首塚とされています。この頼政の伝説に「頼政の鵺(ぬえ)退治」という話があります。

当時の天皇に取り付いた妖怪が鵺(ぬえ)でこれを弓で射て退治したとなっています。この鵺が実はトラツグミの不気味な鳴き声から想像された妖怪だったと言うことです。

・ぬえ退治の図絵添付(Webよりコピー)

・谷津田だより81ページ、2016.4.4版参照

②私がまだ現役で仕事をしていた時、校舎の窓ガラスに激突して落鳥したトラツグミを一晩自宅で保護したことがあります。

ところが元気を取り戻したトラツグミが真夜中に大きな唸り声のような鳴き声を出し困ったことを覚えています。これが鵺の声か??

この個体は翌日知人の車で市川にある行徳の野鳥病院に届けおよそ1週間後に放鳥できました。 ( j より)

|

|

2023

3. 29 |

◎ 菜園にあるタラノキが新芽を次々に出しています。美味しそうですが食べるのを我慢してそのままにすると大きな枝になり葉が茂ります。それを見るのも楽しみです。

『野鳥面白クイズ』

◎ウグイスの鳴き声もずいぶん上手になり、菜園の行き帰りに聞くシジュウカラのさえずりも美しく聞こえてきます。今回は野鳥の名前に関するクイズです。後半に答がありますので頭の体操の気持ちでやってみて下さい。なお、IWGのスタッフの皆さんにはオンライン報告と一部重なっての送付となってしまいますがご了承下さい。

【鳥の名前 面白クイズ】 (※正解は、後半にあります)

《 問 題 》

問題A: 呼び名を複数持つ鳥がいます。かな文字名と漢字名から鳥の名前を考えて下さい。

◆鳥の名前①・・・★イ★ギ

・かな文字名・・・いび(いひ)、くらいのとり、

なべかぶり、ほしごい(幼鳥をいう)

・漢字名・・・鵁鶄(こうせい)、施目(せんもく)、

夜鳥(やちょう)、背黒五井

◆鳥の名前②・・・★★ト★ス

・かな文字名・・・あやなしどり・くつてどり・

うづきどり・しでのたおさ・たまむかえどり

・漢字名・・・夕影鳥・夜直鳥・杜鵑・雲公鳥・時鳥・

子規・杜宇・不如帰・沓手鳥・蜀魂

問題B:似たような名前の鳥がいます。それは何と何でしょう?

◆鳥の名前③・・・★ナ★

◆鳥の名前④・・・オ★★

・どちらも体に比べ長い尾羽を持っています。

◆鳥の名前⑤・・・ア★★ラ

◆鳥の名前⑥・・・シ★ハ★

・どちらも似ていますが決定的な違いは腹の色です。

◆鳥の名前⑦・・・カ★★ミ

◆鳥の名前⑧・・・ヤ★★ミ

・⑦は川や池にすむお馴染みの鳥、

⑧は渓谷にすむ白と黒の鹿の子模様の鳥です。

◆鳥の名前⑨・・・★ジ★

◆鳥の名前⑩・・・★グ★

・体全体の色は似ていますが、目のまわりの色は

全く違います。

|

|

◆鳥の名前⑪・・★★ボ★ガラ★

◆鳥の名前⑫・・・ハ★ブ★ガ★★

・どちらも黒く大きな体で目立ちますが、

クチバシの太さが違います。

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

《 問題の答 》

問題Aの答

◆鳥の名前①・・・「ゴイサギ」

ゴイサギ・・・サギ科の留鳥。全長57.5㎝。

昼間は竹やぶや林で休み、夜に活動する。

名の由来は天皇が五位の位を与えたという

故事から付いたという。

◆鳥の名前②・・・「ホトトギス」

ホトトギス・・・ホトトギス科の夏鳥として渡来する。

全長27,5cm

ウグイスの巣に托卵することが知られている。

私の菜園周りにもやって来るが姿を見ることは少ない。

なお、印西にはホトトギス科のツツドリも初夏になると

やって来る。

問題Bの答

◆鳥の名前③・・・「エナガ」

エナガ科の留鳥。全長13.5㎝。

体が小さく尾羽が長い。

捕食の際に枝から逆さにぶら下がる。

◆鳥の名前④・・・「オナガ」

カラス科の留鳥。全長37㎝。

関東地方以北に局地的に分布している。

尾羽がとても長く特徴的な体型である。

◆鳥の名前⑤・・・「アカハラ」

ツグミ科の漂鳥。全長23.5㎝。

山地の唐松林などにすみ、冬は暖地に移動し、

市街地の公園などにも現れる。

胸から脇腹が橙色である。

◆鳥の名前⑥・・・「シロハラ」

ツグミ科の冬鳥として渡来する。全長24㎝。

平地から低山の林にすみ市街地の公園などにも

飛来するが、開けた所に出ることは少ない。

胸や脇腹に橙赤色がなく白っぽい。

◆鳥の名前⑦・・・「カワセミ」

カワセミ科の留鳥。全長17㎝。

美しい体色と大きなくちばしがよく目立つ。

平地から山地の川や池、湖沼にすむ。

◆鳥の名前⑧・・・「ヤマセミ」

カワセミ科の留鳥。全長37.5㎝。

大きな冠羽と白と黒の鹿の子模様が美しい姿の野鳥。

山の渓流域や湖沼にすむ。

◆鳥の名前⑨・・・「メジロ」

メジロ・・・メジロ科の留鳥。全長11.5㎝。

市街地の公園や庭に現れツバキや梅、桜の蜜を吸う。

目のまわりに白い明瞭なリングが見られる。

◆鳥の名前⑩・・・「メグロ」

メグロ・・・メジロ科の留鳥。小笠原諸島母島の

固有種。 全長13.5㎝。

島に植えられているパパイヤの実に来る。

目の周囲に三角形の黒色斑がある。

◆鳥の名前⑪・・・「ハシボソガラス」

ハシボソガラス・・・カラス科の留鳥。全長50㎝。

貝を高い所から落として割ったり、クルミを車に

轢かせたりする行動が知られている。

大きくて細いくちばしが特徴。

◆鳥の名前⑫・・・「ハシブトガラス」

ハシブトガラス・・・カラス科の留鳥。全長56.5㎝。

山間部や都会のビル街に多い。

雑食性で人の出したゴミも食べる。太くて湾曲した

くちばしと出っ張った額が特徴。

注) :掲載写真(一部イラスト)のうち、

ホトトギスのイラストは、Webコピー、

ヤマセミの写真は、谷津田だより27ページ

(1/29版)の画像を複写したものです。

・・・・ (阿部 純 )

|

|

2023

4. 3 |

◎ 畑隣の野原にニョキニョキとつくしんぼがいっぱい出て、山菜のワラビも顔を出しています。畑では菜の花が元気いっぱいでハチやアブがぶんぶん羽音を立てています。草の勢いもすごく、畑が丸ごと成長しているみたいな感じです。

◎情報コーナーの投稿です。

◆◆ 谷津田だより情報コーナー【投稿】 ◆◆

《 たよりの感想 》 ( S市 T.K )

【その1】3月25日

写真、色々ありがとうございます。そうですか、大町公園にも狸が出るのですね。この頃の野生動物の街中への進出は、どう考えるべきなのでしょうね。トラツグミは初めて見る気がしますが可愛らしいですね。昔、ご一緒に頼政塚を見たことを思い出しました。

遅まきながら、昨日ウグイスの鳴き声と姿を今年初めて、見聞きしました。ツグミもこの頃、多く見ます。

【その2】~ 3月30日 ~

何時も素敵な写真ありがとうございます。烏(からす)を除いては、どれも可愛く撮れてますね(烏が可哀そうかな?)。

《 道北の自然だより 》3月29日 ( 道北 M.I )

千葉の自然情報、北海道と比べて、うらやみながら楽しく見させて頂いています。こちらは3月になってから道路の雪は消えアスファルトの道になりました。

3月19日、福寿草の蕾を確認、只今10㎝くらいの背丈になり花が咲いています。昨年も福寿草がタンポポより先に咲きました。タンポポは5月5日が初日でした。

移植したギョウジャニンニクも芽が出ました。牧場は冬枯れの芝生の公園のようです。片隅の雪もまもなく消えます。待ち遠しい春が直ぐそこに来ている感じがします。

3月26日、兜沼公園でキバシリを見ました。図鑑の写真とそっくりなので直ぐキバシリだと分かりました。木の幹を走りながら虫を探しているようでした。5羽いました。

サロベツ湿原センターに行き「サロベツ原野だより」をもらってきました。

タンチョウの渡り調査が出ていました。脚輪番号を頼りにタンチョウヅルの足取りが分かるのですね。

【2021,11,30 豊富町~浜頓別~枝幸町~興部町~津別町~鶴居町、オホーツク海の海岸部を下っていって鶴居町で越冬して→2022.3.24

豊富町にメスの個体と一緒に到着。】

などと報告されていました。

タンチョウヅルのサロベツから鶴居村への渡り経路と確認位置の図もついていました。

印西の白鳥の北帰行経路にも初めて興味を持ちました。

まもなくマガン、ヒシクイの大移動の始まりです。楽しみです。

※M.Iさんから届いたキバシリの写真を添付しました。

《里山の自然情報》 (K市 T.M )

いつも楽しい情報をありがとうございます。

昨日光堂に行ってきました。メールを頂いてからの想いがやっと実現しました。

今回は初めて一人で自転車仁乗って行ったのですが、道路からの入り口を見過ごしてしまいウロウロしてしまいました。最後はご近所の親切なおばさんに入り口を教えていただき、無事辿り着くことが出来ました。

メールでもご案内していただいていましたが、その見事な修復ぶりは期待以上のものでした。いつまでもこういう技術が伝承されることを、改めて期待しました。丁度桜も咲いて、暖かかったので持参したおにぎりを食べ至福の時を過ごして帰ってきました。

※T.Mさんからいただいた光堂の写真を添付してあります。

|

|

《里山の自然情報》 ( i市 T.H )

3月29日

お世話になります。

今日午後に浦部谷津に降りた時に「ピー、クイー!!」と鳴いていて電柱の上にいたサシバを撮影できました。

私は今年最初です。

川沿いに降りて戻る時にも一本の新芽のある木(何の木?)堆肥置き場の近くで、てっぺんに止まっていてまもなく北の方に飛び去りました。

他にツマキチョウ、ルリタテハ、ベニシジミなど飛んでいます。

蝶の季節ですね。

※T.Hさんからいただいたサシバと、タチツボスミレの写真を添付してあります。

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

(*^_^*) 皆さんメール情報ありがとうございました。

・T.Kさん 感想ありがとうございました。ツグミも見られるのはあとひと月ぐらいでしょうか。今は木の実がなくなっているので地上での餌取りが中心となります。よって私達には観察しやすくなります。

・M.Iさん キバシリですか。さすが道北ですね。私はまだ見たことがありません。一度見てみたい鳥の一つです。

これから一気に春と夏がやってくる道北の自然をまた教えて下さい。

・T.Hさん 今私は里山歩きをしていませんのでまだサシバを見ていません。サシバは南方からやって来たばかりの時、営巣場所が決まるまで暫く落ち着かないと思います。今季も子育てが成功すると良いですね。

・T.Mさん 光堂に行っていただいたのですね。

静寂の中、小鳥の声がして木々の葉が風に揺れる中での昼食はまさに至福の時ですね。

もうすぐイヌザクラの大木の花も咲くと思います。ソメイヨシノとはまた違った味わいのある桜です。堂と植物、堂と野鳥、堂と虫などと観察ポイントは色々ありますね。 (

jより )

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|