第63回ピースボート25周年記念プロジェクト

「ヒバクシャ世界一周証言の航海」を終えて

― おりづるプロジェクト ―

(渡辺 淳子)

20

12月29日、オーストラリアのシドニーに着岸。

残念ながら朝日に輝くオペラハウスが見える頃、私は夜中の夢でした。

森田会長はその姿を眺めて

「最高に綺麗だったよ、渡辺さんは見てないだろう!」

と威張って言われました。

残念!

≪左・写真=内藤達郎さん提供≫

オーストラリアの朝日に輝くオペラハウスです

オーストラリアは ―――

5〜6万年前にアボリジニが東南アジアから渡来し先住民族となり、1770年イギリス人ジェイムス・クックが上陸し大陸の東海岸一帯をイギリス領にすると宣言。

これ以降多くのイギリス人が上陸しアボリジニの土地を占領して行きます。

1851年に金鉱脈が発見され、世界中から自由移民が流れ込んで来る様になると、白人の為の国家「白豪主義」を基本政策に掲げ連邦共和国として独立。

第二次世界大戦後、白豪主義は終わり近年になりアボリジニの市民権が認められ人種差別を禁止する法律がつくられました。

土地も一部は返還されましたが、明確な土地利用権が定められていない為に現在でも問題になっています。

オーストラリアは世界最大のウラン輸出国で、ウランを採掘し、世界中に輸出、それが原子力発電の燃料として使われ、核兵器の原料にもなり得ます。

(船内新聞より引用)

オークランドから乗船された スコット・ラドラムさんは、オーストラリアの上院議員・「緑の党」の議員(ハンサムですらっとした背の高い素敵な方です)さんです。

スコットさんの講座では、多くの事実を知りました。

オーストラリアの多くのウラン採掘場は、先住民族の土地に作られて居る事、そして多くの先住民や、そこで働く労働者が放射線被爆で苦しんでいる現状、そして「イエローケーキ」になり輸出・・・・・

この土地では日本の電力会社の資本参加でウランを採掘し、それを日本が買っていると言う。

文明社会のシンボルである電気の為にその下で土地を取られ、健康を害され、苦しみ、悲しんでいる人達が居る!!!

スコットさんは、オーストラリアでウラン採掘を止めようと言う運動の先頭にたって居られます。

講座の最後の質疑応答で

「ウラン採掘をやめればよいのではないか?」

と言う問いに

「皆が買わないで下さい!」

と言う答えを返してきました!

グループごとの現地の人との交流で解ったことは、健康の不安と政府による援助の問題でした。

たくさんの取材があり、港湾ターミナルにて森田会長はオーストラリア国営テレビの取材を受けられました。

オーストラリアと日本で核廃絶の流れを作ろう!

豪州のケビン・ラッド首相は、2008年6月に来日した際、広島を訪れ、核廃絶のための国際委員会をたちあげると発表しました。

これを受け、豪州と日本両政府の共同運営によるICNND「核不拡散・核軍縮に関する国際委員会」が発足し、豪州のエバンズ元外相と日本の川口順子元外相を共同議長とし、15人のメンバーが約二年間かけて国際社会への提言をまとめます。

この委員会には日豪から一人づつ「NGOアドバイザー」をおく事が決まり、日本からはピースボートの川崎哲さんが就任されました。

第一回目の会合は我々が航海中の10月にシドニーで開かれ、今年9月には広島で開かれました。

思いがけなく一ヶ月航海が延びた為に、船上にて、クリスマス、紅白歌合戦、年越しカウントダウン、餅つき、かくし芸大会、着物ショウ、そして、成人式まで船中でやりとげ16人の新成人に船内親がわりが務め大いに感激し、陸にいる時以上に楽しみました。

特に新春餅つき大会では、杵つき餅が美味しくてお腹いっぱい頂きました。

本当に美味しかった!!

それぞれ手分けしてお手伝いしたのですが、酔っ払った男性が汗をたらたらお餅の上に落としながら手伝ってくださるのは閉口でした。

≪左・写真≫

餅つきの様子です

12月27日にイスラエルがガザへの軍事攻撃を開始、多くの犠牲者が出た事を知り、2009年1月2日・船上で「ダイ・イン・アクション」 死んで行く犠牲者を表現し、赤い物を身につけ地面に横たわってメッセージバナーと一緒に撮影して、世界中に広めるピースアクションを行いました。

死んで行く犠牲者を表現し、赤い物を身につけ地面に横たわってメッセージバナーと一緒に撮影して、世界中に広めるピースアクションを行いました。

≪右・写真=内藤達郎さん提供≫イスラエルのガザ攻撃に対して「ダイ・イン・アクション」を行った時の様子です

パラオ共和国とは ―――

1527年ポルトガル人がパラオを発見。

1968年にスペイン領になるが、1899年にはドイツの支配下に入る。

第一次世界大戦に参戦した日本はドイツ領南洋諸島を次々に攻略し、1919年に国際連盟の決定でパラオは日本の信託統治領となる。

日本は南洋諸島統治の中心となる南洋庁をコロール島に設置した為、もっとも多い時期で島民の4倍にあたる2万5000人の日本人がベラウに移住した。

しかし、太平洋戦争時アンガウル島とベリリュー島で日米両軍が激闘、日本軍は玉砕。

大戦後はアメリカの支配下におかれる。

1994年パラオ共和国として独立した。

(船内新聞より引用)

NGO「キッタレン」パラオの非核憲法を守るために結成された団体である。

パラオ語で、心をひとつに・・・と言う意味である。

第二次世界大戦後アメリカに統治され水爆実験の噂が聞こえる中、住民投票で「比核憲法」を成立させ、女性を中心に島民により結成し、核の危険性を訴える活動を続けた。

しかし、その活動も度重なる米の激しい弾圧と圧力を受け運動の指導者は暗殺され、1993年の住民投票によりついに非核憲法の改正を受け入れ、経済援助と引き換えに自由連合協定で軍事・防衛権を持ち、核の持込みも可能になったのである。

さまざまな国により占領・統治され続けたパラオ共和国!

キッタレンは現在解散していますが、我々の為にメンバーの一部が集まって下さり、お互いに話し合いの場をもち、やはり、若い人達との考えの温度差があると聞きました。

我々が航海した南洋諸島の海……

ハワイの真珠湾

ミッドウエイ

ガダルカナル

松江春次社長の精糖事業成功のサイパン

原爆を積んだB29爆撃機が広島・長崎へ飛び立ったテニアン島

グアム島

血に染まった「オレンジビーチ」

「サクラ、サクラ」の日本軍最後の電文となったベリリュー島

……など、太平洋戦争の悲惨な現実を思い起させる場所々でありました。

※ パプアニューギニア・ラバウル

入港前日「南方戦線戦没者慰霊祭」が船上にて執り行われました。

被爆者で僧侶の人がお経を挙げられ、丁度その日は雨が降って慰霊祭に出席された皆さんは感無量の様子でした。

ラバウルとは「湿地」と言う意味で、もともと うっそうとした湿地帯だったそうです。

ドイツ、オーストラリア、日本、と、翻弄され、1975年に独立し、2度にわたるタブルブル山を含む三つの火山が大噴火し壊滅的なダメージを受けました。

全住民が一時避難したにも関わらず、自分達の土地への思いは強く現在でも火山が火を吹いて灰が降り積もっている(何メートルも積もってる所があります)最悪の生活環境の中でも島の人達は逞しく生き続けています。

私達がラバウルに入港する最中にも船の甲板には火山灰が降り積もっていきました。

旧ラバウル空港跡地、ここは、第二次世界大戦中、日本軍の主力飛行場として使用されていた所です。

果てしなく続く火山灰砂漠は案内人がいないと目的地には到達出来ないような場所で、我々の乗ったバスも途中で埋もれるのではと窓から下の割れ目を眺めながらどきどきしていました。

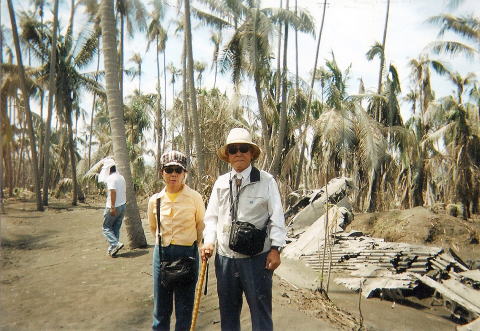

≪右・写真≫ 旧日本軍爆撃機零戦の二つの分かれた半分の前で

到達した所には旧日本軍爆撃機零戦の二つに分かれた残骸が半ば地中に埋もれて残って居りました!

この地に止めていた時、米軍の空爆により破壊されたものだそうです。

““さらば ラバウルよ また くる ひ まで ♪♪♪・・・””

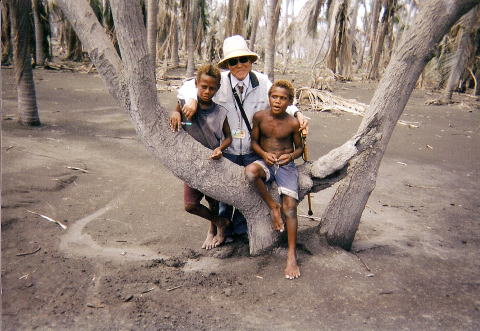

と 言う歌が聞こえて来たので私と森田会長は

何?今のは・・・どこから聞こえてくるのかね・・・

と言って周りを見渡したら、6歳ぐらいの男の子二人が私達を見ながら歌っているのです!

早速、通訳に誰から教わったか聞いてもらったら、おじいさんから習ったと言います!

感激でした!

森田会長は自分の持っていた物を記念にとその子達にさしあげておられました。

船を隠していたバージトンネル、旧日本軍記念碑・南太平洋戦没者の碑、山本五十六海軍司令部地下壕跡、この壕の中を見学出来るのですが、真っ暗で水が溜まっているとの事で私達は入るのを止めました。

次に訪れた戦争博物館(歴史博物館)の敷地内には高射砲、戦車、魚雷、戦闘機、そして、

兵士が被っていた鉄兜がきれいに並べていくつも地面に置いてあるのを見て思わずしゃがんでそれに触れた時、これを被っていた兵隊さんがこの地で餓えて死んで逝かれた さぞ、つらかっただろうと堪らなく悲しくなりました。

モナリザ号の私のキャビンはカナリア諸島よりずーと浴室の水回りが悪く、何度も修理をお願いして居たのが、ようやく直す為部屋を移動しました。

そのせいか、ラバウルの鉄兜のショックが強烈だったのか、夜中に金縛りになり それから夜寝るのが怖くなりました。

二人のPBスタッフで瞑想をして下さりなんとか心が落ち着きましたが、心配して、部屋をかわる様に頼んであげましょうかと言われたのですが、あと一週間で晴海埠頭に着くから頑張って見ますと答え上陸まで毎夜格闘でした。

交流の場所では、戦時中に防空壕の中で生まれたと言う話をして下さった在住中国人、6歳の時終戦で日本人には良くしてもらったと言う現地の人の話を聞き、我々被爆証言も行い、戦争と言う悲しい部分を改めて考える時であったと思いました。

森田会長はこのラバウルに近づくにつれて昔の兵隊時代を思い出されているのか、

「自分もこの地に散ったかもしれん・・・」

と幾度も話されました。

現地の人の大変な生活の中から、私達への決して贅沢ではないおもてなしの食事は本当に心改まる思いでした。

暗くなってからの出港ではラバウルの火山の噴出す赤い炎をはっきりと見ました。

ラバウルへの思い! 森田隆会長執筆 私達 戦時中軍人だった者は、太平洋のラバウル島は特に頭に残る激戦地です、日本軍人が多くの生命を失った島です 近づくその島は黒い煙が上る火山です、 私は緊張して襟を正しました、その灰が近づく船縁に積もります・・・。 島では現地人が多く迎えてくれます、彼らは訪れる私達が生活の糧で懸命に土産品を売り込んでいます、土地は荒れ 戦後の島の噴火で隕石が積もり日本軍の兵器の残骸が埋まっています、飛行機の残骸や鉄冑が地上に並べてあり 過ぎし激戦地の歳月を偲びました・・・・・。 山頂の記念碑で祈りを捧げ平和を願いました・・・・・。  現地の子供が私達に歌った 日本語の「ラバウル小唄」は私の心を打ちました・・・。 聞けば彼らの祖父より習ったそうです・・。 ≪右・写真≫ 「ラバウル小唄」 を歌っていた子供達と森田会長 |

(執筆日 2009年12月15日)