第63回ピースボート25周年記念プロジェクト

「ヒバクシャ世界一周証言の航海」を終えて

― おりづるプロジェクト ―

(渡辺 淳子)

17

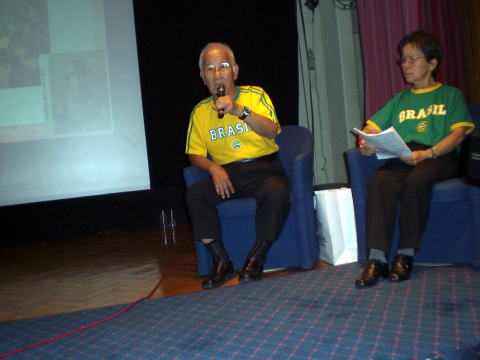

「負けてたまるか、男・森田の戦い」

2人のおりづるパートナー(オリパー)のお手伝いでこう言うテーマで森田隆会長の半生を語る企画を行おうと言う事になりました。

企画をするに至っては、このクルーズ約3ヶ月間と言うもの

企画をするに至っては、このクルーズ約3ヶ月間と言うもの

「いつ何時も一緒にいる二人(森田隆さんと渡辺)は、夫婦か、秘書か、はたまた小指だろうか?」

と、もっぱらの噂であったらしいので、それをこの企画で明らかにしようとの事になりました! が、下船までまだてっきり私達を夫婦と見ていた人が大分居られた様です!

≪左・写真≫ 森田会長が発表する様子です

内容は次のような順序で進行しました。

1部・・・森田隆会長の半生を語る。・・森田隆

2部・・・ブラジル被爆者平和協会の創設から現在に至るまで、活動の説明

3部・・・被爆者になるまでと、なってからの渡辺の心の動き・・渡辺淳子

オリパーさんの司会で進行し、2時間の発表でしたが森田会長と頑張りました。

丁度、「核と原子力」と言う、川崎啓さん(おりづるプロジェクト代表)の企画が同時刻に重なったので傍聴人が分かれましたが、結構沢山の人が聞きに来てくださり有難かったです。

そして、その日は2人ともブラジルのユニホームで挑みました。

≪右・写真≫

この企画を行ったスタッフと共に

※ なんと言っても船内で行なわれるいろいろな企画で、129日間の船内生活は乗船者自身が考え企画発表する事で結構毎日が忙しく、楽しく、そして、有意義な日々が送れました。

その企画について!

・企画の種類:

(水)水先案内人、(自)自主企画、(P)ピースボート企画、

(J)ジャパングレイス企画、(船)船会社企画

(G)get企画「乗船中にスペイン語と英語の講座(有料)」

があります。

乗船者自身での発表は自主企画に入り、乗船前に予め予定して必要な物を用意して乗られた人がたくさん居ました。

・企画場所:

船内とデッキをあわせると発表の場所は8つはありますが、いろんな場所(階段の横とか、ちょっとしたスペースがあればそこを使って用意や打ち合わせ、練習をします)、そして、前持って企画場所と日時を申し込み、船内新聞に載せて頂きます。

・時間は朝の8時から24時までびっしりと企画がありますので毎日発行される船内新聞を見るのが楽しみで、朝一番に計画をたて時間と場所を間違えないように出かける訳です。

※ ベネズエラからペルーまで、水先案内人として乗船された山下やすあきさんは、長崎で6歳の時被爆し、29歳まで長崎原爆病院の事務職員として働いていた時、眼の前でおきている様々な現実に失望し、好きだったメキシコにわたり、スペイン語を独学で覚え、日本企業や、メキシコ政府から通訳の仕事をされました。

友人の進めがきっかけで被爆証言を始められ、メキシコでも証言の場で嫌な思いをされた事があったそうです。

退職後は田舎町に住まい、絵画や陶芸の創作活動を行なって現在に至っていますが、メキシコ人となり紆余屈折のはてに現地の人と結婚されて現在、私達と同じ様に現地での被爆証言をもとに平和活動を行いながら大好きなメキシコで生きて居られます。

もの静かなゆっくりかみ締める様に話されるお姿は、今まで歩んで来られた人生が現れていました。

短い間でしたが、沢山の話し合いの時間をもちお互い在外被爆者としてのいろんな思いを話しあったものです。

※ 水先案内人としてラテンアメリカで乗船された、カルロス・バルガスさん。

コスタリカ大学法学部教授で国際法、国際人権法の専門家である。

1949年軍隊を廃止する平和憲法をつくった国、コスタリカ。

この憲法が施行されて以来、軍事費として充てられていた費用は教育など国民の為の政策に使われる様になりました。

彼が今熱心に取り組んでいるのが核兵器廃絶の活動です。

又、コスタリカ政府国連代表団の顧問として、1997年に「モデル核兵器禁止条約」をコスタリカ政府から国連に提出し全国連加盟国に公的に回覧させた他、2007年に行なわれたヒロシマ・ナガサキ原爆投下に関する国際民主法廷では、判事の一人を務めるなど国際的な場面で核兵器廃絶を訴えておられます。

(船内新聞より引用)

≪左・写真≫

正面向かって男性、左はカルロス・バルガスさん、その右は山下やすあきさんです。

ピースボートのスタッフと皆で食事をしているところです

カルロス・バルガスさんは、判事として、広島市中区の平和記念資料館地下メモリアルホールで2007年7月16日、「原爆投下を裁く国際民衆法廷・広島」の判決公判に携わられました。

この判決公判が行なわれた事は知っていたので、偶然にも船中で判事をされたカルロス・バルガスさんにお逢いしお話も出来た事は偶然ではなく必然であったのかとつくづく思いました。

この判決で、原爆投下の決定、命令の発令、その実行に加わった15名の政治家、軍人、科学者達全員の有罪が確定し、原爆投下が国際法違反であるとして米国政府の責任が厳しく問われる判決が下されました。

民衆法廷なので法的拘束力はないけれど、法的正当性を持っているとし、これからの核兵器廃絶活動に大きな原動力になるものとしています。

「原爆投下を裁く国際民衆法廷・広島」冊子より引用

※ もう一人、コスタリカから ERIKA BAGUNARELOさんと言う女性(映画監督)が、スタッフとして最初から最後までカメラをまわして居られました。

又、彼女は被爆者個人の証言や、下船後、広島・長崎にも足を運び収録され、コスタリカに帰ってから仕上げると言われていました。

12月4日、ペルーのカヤオに入港し 翌日の23時に出航!

※ ペルー共和国は紀元前から多くの古代文明が栄えており、16世紀までは世界で最大級の帝国だったインカ帝国の中心地でした。

1534年からスペインの支配が始まって植民地化のペルーでは首都がリマに移され、金銀など鉱物の搾取も行なわれました。

それから1824年、事実上の独立までペルーはスペインの支配下におかれ1866年に再び侵攻して来たスペイン軍をカヤオの闘いで破り、1879年に独立しました。

同年、同盟国ボリビアと共にチリに宣戦布告され、三国で太平洋戦争を争う事となる。

その後、豊富な地下資源に着目したアメリカの経済支配が進みますが、1968年にベラスコ将軍の軍事クーデターがおこり、軍部主導で国民の広範囲の支持を得られなかった為、革命は1975年に終焉をむかえました。

1990年代アルベルト・フジモリが南米初の日系大統領に就任し、対ゲリラの治安対策と経済対策を行ないました。

多くの国と歴史関係を持つペルーは様々な人種が暮らし、対立や差別、貧富の差と言った問題があります。

インカ帝国が残した遺跡として最も有名なのはマチュピチュ遺跡(標高2280M)で高原都市としても有名です。

何故この様な高地に建設されたのかと言うと、インカ帝国はアンデス高原地帯を中心とする範囲に栄え、ジャガイモやトウモロコシを主な作物とする農耕とリャマ、アルパカによる牧畜が行なわれていました。

しかし、広漠とした平野は極めて降雨量が少なく農耕には適していませんでした。

逆に高原地帯は海から吹き上げる風によって雲が出来、霧雨が降る為に、湿潤な環境が作られ農耕に適した土地でした。

この様な気候条件から都市が高原に作られる様になったのです。

一時は一万人以上の人がここで暮らしていたと言われて、周囲には生活の糧となったであろう段々畑が連なっています。

(船内新聞より引用)

※ リマ名誉市民に選ばれた、故・天野芳太郎のコレクションを展示する博物館は、彼が専門としていた期限1000年頃チャカイ渓谷付近で発生したと言われるチャカイ文化についてのもの。

木綿、毛糸、レース編み、デザイン性豊かな数々の織物は保存状態もよくいろ鮮やかであり、染色や織物の研究者も良く訪れている。

(船内新聞より引用)

≪右・写真≫

アルマス広場にある大聖堂の入り口です

アルマス広場の大聖堂はそれはスケールが大きく、その地下には宗教裁判の為の数々の拷問の様子が蝋人形で作ってあり、それは生々しい様を呈して見るに耐えないもでした。

又、そのもっと下の狭い曲がりくねった薄暗い洞窟には、昔、疫病が流行って凄い数の人が亡くなったそうで、その物凄い数の骸骨がその部分部分に分けられて綺麗に並べられて、それこそ、すぐ手のとどきそうな所においてあり、その異様さと冷やっこさと洞窟の匂いは今思いだして寒気がします。

一列に並んで歩くのですが、森田さんは

「わしは、ここでまっているよ!」

と言われ、入り口に居られたのですが、一人では気持ちが悪かったらしく、いつの間にか一緒に歩いて居られました。

2台のバスで移動したのですが私達の乗ったバスが途中交差点の真ん中で故障して、ポリスの誘導でバスから降り、そこから目的地まで3,4人ずつタクシーで行きました。

2台のバスで移動したのですが私達の乗ったバスが途中交差点の真ん中で故障して、ポリスの誘導でバスから降り、そこから目的地まで3,4人ずつタクシーで行きました。

そのお詫びにとバス会社からペルーのお守りを頂きました。

≪左・写真≫

観光バスで移動中にレストランから撮ったものです

夕方、大使の出席のもとペルーの日系協会との交流がありそこで森田会長はペルー在住の被爆者と久しぶりに逢われ話が弾みました。

夕方、大使の出席のもとペルーの日系協会との交流がありそこで森田会長はペルー在住の被爆者と久しぶりに逢われ話が弾みました。

≪右・写真≫

大聖堂があるアルマス広場

又、フォルクローレ音楽に欠かせない楽器、ケーナ、サンポーニャもペルー独特の物でその音色は聞けば自然に体が動きだします!

(執筆日 2009年9月30日)