| 語句 |

箇所 |

説明・解釈 |

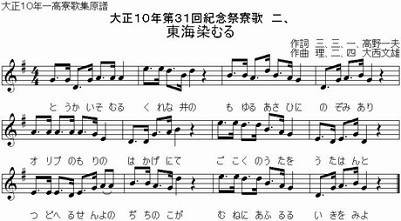

| 東海染むる紅の 燃ゆる旭日に希望あり オリブの杜の葉蔭にて 護国の歌を歌はんと 聚へる千餘の自治の兒が 胸にあふるゝ意氣を見よ。 |

1番歌詞 |

燃えるような輝きを放って、東の海を紅に染めて登る朝日には希望が漲っている。一高の校旗・護國旗に憬れて橄欖の葉蔭に全国から集まった、朝日のように輝く一千の一高健児の胸には、意気が溢れている。

「東海染むる紅の」

「東海」は、中国から見て東方の海、日本のこと。

「オリブの杜の葉蔭にて」

「オリブの杜」は、向ヶ丘。「葉蔭」は、一高寄宿寮。「オリブ」は橄欖で、一高の文の象徴。「橄欖」を「オリブ」とルビを振ったことはあったが、「オリブ」とカタカナで表記したのは一高寮歌で初めてである。「橄欖」と「オリーブ」については大正9年「春甦へる」の説明を参照されたい。同年東大寄贈歌「春未だ若き」2番にも「橄欖の蔭」の語にオリブとルビ。橄欖は、オリーブであるとの認識がこの頃、浸透してきたのだろう。「オリブ(橄欖)の杜、葉蔭」は、また「柏の森、柏蔭」等とも詠われる。

「護国の歌を歌はんと」

一高の校旗は護國旗。「護国」は一高の建学精神である。

「千餘の自治の兒」

千人余の自治寮の寮生。ただし、全寮制と言っても実際は全員が入寮していたわけでなく、大正11年の調査では、在寮生は796名(1年生315人、2年生266人、3年生215人)であった(「一高自治寮60年史」)

|

| 嗚呼向陵の歴史にも 三十一の星移り 今し更けゆく夜もすがら おなじ甍の月影に 義憤湛えし若武者が 偲ぶ覇業の榮の跡。 |

2番歌詞 |

あゝ、向ヶ丘の歴史も、早や31年となったか。今宵は夜を徹して、空の月がかわらないように、昔と同じように正義に燃える若武者・一高生が、31年にわたる先人の栄ある遺業を偲ぶ。

「三十一の星移り」

31年を経過し。星は1年に天を一周するとの考えによる

「同じ甍の月影に 義憤湛へし若武者」

向ヶ丘の寄宿寮には、空の月が今も昔もかわらないように、昔と同じように正義感に燃える若者が起伏しを共にしている。「同じ甍の月影」は、空に照っている月は今も昔も変わらない。「義憤」は、こんな間違ったことがあっていいものかと、世のため人のために憤慨する。「湛えし」は、昭和10年寮歌集で「湛へし」に変更された。「若武者」は一高生。

「昔ながらの月影に 歌ふ今宵の紀念祭」(明治40年「仇浪騒ぐ」5番」

古今747在原業平 「月やあらぬ春や昔の春ならぬ我が身ひとつはもとの身にして」

「緋縅着けし若武者は 鎧に花の香をのせて」(明治42年「緋縅着けし」1番)

「緋縅しるき若武者の そびらの梅に風ぞ吹く」(明治38年「王師の金鼓」5番)

「偲ぶ覇業の榮の跡」

開寮記念日に、寄宿寮の栄えある31年の歴史を振返る。「覇業」は、武力で天下の支配者になるための事業、スポーツの優勝などをいう。ここでは、特に、かって明治の時代、対高商ボート競漕で墨田川に勝鬨をあげた端艇部、15年の間、天下の覇者であった野球部の栄の跡をいうものであろう。

|

| 秋城西の鬨の聲 金鼓の響き轟きぬ 冬墨水の風荒び 紅の旗に力なく 寶刀鞘を拂ひては 胸に柏葉薫あり。 |

3番歌詞 |

秋は、陸上運動部が、帝大運動会には惜しくも敗れたが、駒場運動会はじめ多くの運動会で優勝を飾った。一高応援団の意気は大いに上がり、鐘・太鼓を打ち鳴らしては、選手を擁して凱歌「玉杯」を声高らかに歌った。冬には、対三高端艇競漕で、三高ボートのコース侵害があり、一高が勝利した。三高は審判の判定を不服として抗議したが、一高は頑として認めなかった。久しく対校試合がなく、脾肉の嘆をかこっていた一高の宝・端艇部は遂に勝った。胸がすくような一高の勝利であった(後述するように実際は後味悪い勝利であった)。

「秋城西の鬨の聲 金鼓の響き轟きぬ」

「秋城西の鬨の聲」は、大正9年11月21日、駒場運動会で優勝したこと。なお、「一高自治寮60年史」は、「(大正9年)11.12 帝大運動会、1600mリレーに優勝。同月21日の駒場運動会でも優勝(800m競走)。両運動会を制覇、士気上る。」とあるが、間違いか。「向陵誌」の「自治寮略史」(大正9年)は、「11月21日駒場運動會あり。先に帝大運動會に於て恨を呑みし我が選手は、報復の意氣物凄く、島村選手の奮闘空しからずして、遂に優勝の榮冠を獲得す。」とあり、また「陸上運動部部史」(大正9年度)にも「此の秋は帝大に惜敗したけれど駒場に勝ちその他早大に明大に學習院に各運動會に勝を制し又インターカレッヂ競技會には島村活躍して我部の権威は大いに上がった。」とある。

「城西」は駒場。「鬨の聲」は勝利の雄叫び。「金鼓」は陣鉦と陣太鼓、陣中の号令に用いるもの。ここでは、應援に用いる鐘・太鼓のこと。ちなみに、応援団用の先頭の大太鼓は、本郷の根津神社、上野の寛永寺、両国の国技館などから借用した。

「冬墨水の風荒び」

大正10年1月6日 隅田川の対三高端艇競争は三高が一高のコースを侵したと判定され、一高が優勝した。「風荒び」は、三高のコース侵害をいう。三高は審判の判定を不服として直ちに再戦を主張したが、一高側がこれを拒否して、一高の優勝が確定した。後味の悪い幕切れであった。

「水門に至るや、艇差一艇身半なり何條猶豫すべき、我力漕又力漕之を追ひて肉迫し、艇差四分の三艇身にちゞめ、更に踴踴之を抜かんとせり。此のとき両艇のオール觸れ審判艇の號砲にてレースは中止されたり。敵我がコースを犯せし故を以てオミットされ、我が軍優勝を宣せられたり。再レース説起りて痛く物議を醸せしも、對校試合は、元是れ眞劍勝負なり。・・・吾人は審判長の宣言を守りて斷然再レースを拒みしなり。」(「向陵誌」端艇部部史大正10年)

一高同窓会「一高寮歌解説書」は、「東大主催の隅田川での高校端艇競漕大会で、端艇部が予選で三高、決勝で二高を破り、優勝したことを踏まえ」と解説する。東大主催の一・二・三・四・六高端艇部競漕大会が行なわれたのは、大正9年4月6日の春であり、「冬墨水の」とはいえない。間違いであろう(「墨水の風すさび」と「冬」の字を省いて解説)。なお、この4月に行なわれた第1回インターハイのために端艇部應援歌として作られたのが、有名な「嗚呼向陵に正氣あり」である。

「紅の旗に力なく」

三高側の抗議が認められず、三高が敗れたこと。「紅の旗」は、三高の赤い桜章旗。三高のことである。対三高戦では、一高は「白」、三高は「赤」である。

「寶刀鞘を拂ひては 胸に柏葉薫あり」

久しく対校試合がなく脾肉の嘆をかこっていた端艇部がついにやってくれた。胸のすくような一高の勝利である(実際は後味の悪い勝利であったが)。「柏葉」は、一高の武の象徴。「寶刀」は宝物の刀。一高の宝物・端艇部を喩えるか。

|

| されど征戰路遠く 結びし夢は安からず 祭を祝ふ曲の音に 春は來れども春ならで 噫仇敵を屠らずば 幽恨とわに盡きざらむ。 |

4番歌詞 |

しかし、その後の各競技の対三高戦の成績は振るわず、寮生一同が期待する勝利はなかなか得られない。紀念祭を祝う楽友會の演奏にも、祭は来たけれども祭の気分にはなれず、あゝ、仇敵三高を叩きのめさなければ、この骨髄に徹した恨みは永遠に晴らすことは出来ない。

「されど征戦路遠く 結びし夢は安からず」

対三高戦の成績は振るわず、寮生一同が期待する勝利はなかなか得られない。

大正9年4月4日、東大グラウンドで行なわれた第1回対三高定期陸運戦で、一高は、36-49で敗れる。また、同月7日、一高球場で行なわれた対三高野球戦でも一高は5-6Aで敗れた。更に翌年1月6日、三高球場で行なわれた試合でも、延長11回3ー4Aで惜敗した。

「赤旗天に舞ふ時我は地に踞座して一年の労苦猶ほ足らざりしを恨んで聲を飲む。あゝこの悲哀。百萬遍に引揚げた時中野大先輩は云はれた。諸君この敗戰の悲哀に徹底せよ。決して運命とか不孝とかいふことを以て慰むる勿れ。あきらむる勿れ。この敗北を充分に味へ。而して明年この百萬遍のこの場所に來たり三高を打破って勝利を得る迄は決してあきらめること勿れと。」(「向陵誌」野球部部史大正10年)

「祭を祝ふ曲の音に 春は來れど春ならで」

「祭を祝ふ曲の音」は、寮歌か。ここでは、樂友會の楽の音とした。「春」は、紀念祭。「ならで」は連語。断定の助動詞ナリの未然形ナラに、打消しの助詞デの接した形。・・でなくて。

「噫仇敵を屠らずば 幽恨とわに盡きざらむ。」

あゝ、仇敵三高を叩きのめさなければ、この骨髄に徹した恨みは永遠に晴らすことは出来ない。「仇敵」は三高。「幽恨」は、敗者の骨髄に徹した恨み。ちなみに必死の覚悟で臨んだ8月28日の対三高野球戦は、3-2で一高が雪辱を果たした。「とわ」は、昭和50年寮歌集で、「とは」に変更された。

|

| 三年の幸の過ぎ行けば 深く盟ひし友と友 互に綠酒交はしつゝ 明日は別れの袖重く 樂の調べは亂れ來ぬ 今向陵の自治の城。 |

5番歌詞 |

幸多き向ヶ丘三年が過ぎると、友情を深く契った友と友の別れの日がやってくる。互いに酒杯を交わしつつ、明日は別れなければならないと思うと心が落ち着かず、寮歌の調子も乱れてきた。今、紀念祭を祝う向ヶ丘は、また、友との悲しい別れの時でもある。

「三年の幸の過ぎ行けば」

幸多き向ヶ丘三年が過ぎると。

「明日は別れの袖重く 樂の調べは亂れ來ぬ」

明日は友と別れなければならないと思うと心が落ち着かず、寮歌の調子も乱れてきた。「樂の調べ」は寮歌。「來ぬ」の「ぬ」は、完了存続の助動詞。

「今向陵の自治の城」

今、紀念祭を祝う向ヶ丘は、また、友との悲しい別れの時でもある。

|