| 語句 |

箇所 |

説明・解釈 |

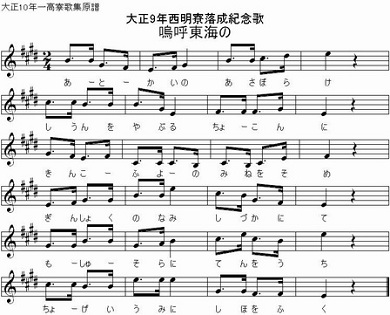

嗚呼東海の朝ぼらけ 紫雲を破る朝暉に 金光芙蓉の峰を染め 銀色の波静かにて 猛鷲高く天を搏ち 長鯨海に潮を吹く |

1番歌詞 |

紫色の雲を破って朝日の光が輝いて、富士の峰を金色に染め、田子の浦の海を静かに銀色に光らせて、日出国・日本の国の朝は明ける。富士の峰の上高く、勇ましい鷲が飛び、海には鯨が潮を吹いて泳いでいる。すなわち、日本の国威は高く、空には最新の戦闘機が舞い、海には戦艦が煙を吐いている。

「嗚呼東海の朝ぼらけ」

「東海」は日本。中国から見て東方の海の意。「朝ぼらけ」は、夜がほんのりと明けて、ものがほのかに見える状態。また、その頃。通常、春は曙といい、朝ぼらけの方は、多く秋、冬にいうが、寮歌では、それほど厳密に区別しない。

「紫雲を破る朝暉に」

めでたい紫雲の雲を破って朝日の光が射しだした。「紫雲」は、夜明け前の暗い雲。また、めでたい雲をいう。仏がこの雲に乗って現れたり、迎えに来たりするという。「暉」は日光。「朝暉」は、昭和10年寮歌集で「朝陽」に変更された。

「金光芙蓉の峰を染め」

朝日の光が富士の峰を金色に染め。

「銀色の波静かにて」

「銀色の波」は銀波で、月光などがうつって銀白色に光る波。「銀色」は、前句の「金光」に対す。場所は特定されていないが、富士の裾野の海として、古来より歌に詠まれた名高い田子の浦として勝手に訳した。ちなみに、「金波」も、普通は、月光などがうつってきらきらと光る波をいうが、日の出・日の入りの時、海上に長く尾を引いて、金色銀色にきらきらと輝く波も美しい。

「魑魅魍魎も影ひそめ 金波銀波の海静か」(明治35年「嗚呼玉杯に」5番)

万葉 山部赤人 「田子の浦ゆうち出でてみれば真白にぞ 富士の高嶺に雪は降りける 」

「猛鷲高く天を搏ち 長鯨海に塩を吹く」

日本の国威が高くて勢いのあることをいう。大正8年の講和会議で山東省のドイツ利権に関する日本の要求が承認されたこと等、満州・山東の日本の権益が拡大したこと、同じく講和会議で赤道以北旧ドイツ領諸島の委任統治国に日本が決定したことを踏まえる。「猛襲」は軍用機、「長鯨」は艦船を喩える。軍用機は、日露戦争時、気球による旅順湾偵察が行われ、第一次大戦では対独青島の戦いに初めて実戦投入された。ちなみに、常設飛行隊として陸軍所沢飛行大隊が編成されたのは大正4年12月10日、海軍で空母「凰翔」が進水したのは大正10年11月のことである。第一次大戦の時には、運送船「若宮丸」を急遽、水上搭載艦「若宮」に設えて飛行機を青島まで運んだ。

|

| さはれ建業難くして 義氣感激は去れりてふ 濁世遠く餘所にて 其の名も高き武香陵 高き柏の下蔭に 集ふ眞の健男兒 |

2番歌詞 |

そうではあるが、明治23年、一高が一ツ橋から本郷に移り、寄宿寮を開寮した時、世の中は、悪風汚獨に塗れ、義に富んだ行為に感激する純粋な徳義心が失われていたという。そういう好ましからざる環境の下に、寄宿寮の礎を築くことは至難の業であったが、濁世の悪風汚獨を遮断し、純粋な徳義心を養成するために、濁世から遠く離れた向ヶ丘に寄宿寮を建てて、一高生は籠城した。その名も高き武香陵である。向ヶ丘に聳え立つ一高寄宿寮に集う一高健児の意気は高い。

「さはれ建業難くして 義氣感激は去れりてふ 濁世遠く餘所にて 其の名も高き武香陵」

けれども寄宿寮の礎を築くことは至難の業であったので、義に富んだ行為に感激する心など全くない汚れた俗世間の塵埃を断ち切るために、遠く離れた向ヶ丘に寄宿寮を建てて籠城した。その名も高き武香陵である。

「さはれ」は、そうではあるが。「建業」は、事業の基をたてること。「義氣」は、義に富んだ心。「武香陵」は、向ヶ丘の漢語的美称。

「苟も此惡風に染まざらん事を欲せば宜しく此の風俗に遠ざかり、此書生との交際を絶たざるべからず。而して此目的を達せんが爲には籠城の覺悟なかる可からず。我校の寄宿寮を設けたる所以のものは此を以て金城鐡壁となし世間の惡風汚俗を遮斷して純粋なる徳義心を養成せしむるに在り。決して徒に路程遠近の便を圖り或は事を好みて然るに非る也。」(「向陵誌」明治23年2月24日木下校長訓辞)

「高き柏の下蔭に 集ふ眞の健男兒」

柏の葉は一高の象徴であることから、「柏の下蔭」は、一高寄宿寮。「眞の健男兒」は、一高生。

|

| 春三月の花霞 霞の下に肝膽を 照して友と意氣に泣き 秋長明の夕月夜 興亡の跡偲びつつ 他年の雄飛思ふかな |

3番歌詞 |

春三月、桜の花が、遠く霞のかかったように白く棚引いている。その花霞の下で、互いに心の底まで打ち明けて親しく交わった友の意気に泣く。秋は、澄み切って明るい月の下、建替えられた旧東西寮の跡を偲びながら、八寮となった一高寄宿寮の益々の彌栄を願う。

「春三月の花霞」

「花霞」は、遠方に群って咲く桜の花が、一面に白く霞のかかったように見えるさま。

「霞の下に肝膽を 照して友と意氣に泣き」

「霞の下」は、花霞、すなわち桜の下蔭。「肝膽相照らす」とは、互いに心の底まで打ち明けて親しく交わる。

「秋長明の夕月夜」

秋の夕暮れ、澄み切った空に出ている月。「長明」は澄明。よもすがら長く照らす意を込める。「夕月夜」は、通常、陰暦7日頃までの夕方に出る月、または夕月の頃の夜をいう。月の入りが早いので、夜半には闇になるが、ここでは、「長明の」とあるところから、満月をいうか。

「興亡の跡偲びつゝ 他年の雄飛思ふかな」

「興亡の跡」は、一高寄宿寮の盛衰の歴史。旧東西寮を念頭に置く。「雄飛」は、一高生の雄飛ではなく、一高寄宿寮・八寮の興隆。「他年」は将来。

|

| 征騎河洛を撃破り 九將意氣に誇る時 城南北に敵も無し 玉杯擧げて祝ひたる 覇業の光榮を忘れんや 緊冑の盟忘れんや |

4番歌詞 |

一高野球部は征西して三高野球部を破り、天下に敵なしと野球部の意気は大いに上がった。しかし、5月には、早慶野球部に連続して破れ、一高の覇権は惜しくも一年で去った。早慶野球部を降し、凱歌「嗚呼玉杯」を歌い乾杯して祝った、あの覇者の光栄を忘れてはいけない。勝って兜の緒をしめよと誓ったことを忘れてはいけない。

「征騎河洛を撃破り 九將意氣に誇る時 城南北に敵も無し」

前年に続き大正8年4月8日の対三高野球戦(於一高球場)を4A-2で勝利し、天下の覇権を堅持したこと。「征騎」は、戦争に行く騎兵。「河洛」は、黄河と洛水のことだが、ここでは洛陽、京都・三高軍のこと。「城南北」とは、慶大(城南)と早大(城北)両野球部のこと。「征騎」は、昭和10年寮歌集で「撓騎」に、平成16年寮歌集で「驍騎」に変わっているが、「征騎」がもともとの字。

「4月三高野球軍を再び撃破し向陵健兒の意氣大いに上りたるが5月不幸にして早慶に敗る。」(「向陵誌」大正8年)

「玉杯擧げて祝ひたる」

「玉杯」は酒杯(「玉」は美称)。この頃、「嗚呼玉杯に」は、帝大運動会で優勝した時などに凱歌として歌われていた。

「覇業の光榮を忘れんや 緊冑の盟忘れんや」

覇者の光栄を忘れてはいけない。勝って兜の緒をしめよと誓ったことを忘れてはいけない。三高には勝ったが、5月10日、早稲田に、17日、慶應に連続して破れ、一高の覇権は1年で去った。

|

| 嗚呼陵頭に天を摩し 中に眠れる丈夫の 臍下の丹氣星を突く 三層樓は荒るれども 八寮甍此處に成り 自治の礎愈堅し |

5番歌詞 |

一高寄宿寮の八寮は、向ヶ丘に聳え立って天を摩すほど高く、八寮に起伏しする一高生の勇気は、天の星をつくほど高い。旧東西二寮は姿を消し三層樓の寄宿寮はなくなったが、一高寄宿寮は、八寮として甦った。自治の礎は、いよいよ堅固となった。

「嗚呼陵頭に天を摩し」

嗚呼、向ヶ丘の摩天楼。「陵頭」は向ヶ丘。

「向ヶ岡にそゝりたつ」(明治35年「嗚呼玉杯」1番)

「中に眠れる丈夫の 臍下の丹氣星を突く」

寄宿寮に起伏しする寮生の下腹部に力をこめて得られる勇気は天の星を突く勢いである。「臍下の丹氣」は、「臍下の丹田」の気、下腹部に力をこめて得られる勇気のこと。

「五寮の健兒意氣高し」(明治35年「嗚呼玉杯」1番)

「三層樓は荒るれども 八寮甍此處に成り」

旧東・西二寮の三層樓の姿はなくなったけれども、東・和、西・明寮の4寮として蘇り、これで一高寄宿寮は八寮となった。八寮とは、東・西・南・北・中・朶・和・明の八棟の一高寄宿寮。新寮は、すべて二階建て。

|

| 西歐戰雲今はれて 平和の光東方の 陽春かへる秋津島 御世泰平の風そよぎ 尚文尚武陵の上 今日三十の紀念祭 |

6番歌詞 |

第一次大戦は終わって、アジアも平和となった。日本では、陽春の柔らかい陽射しが降り、大正の御代はたいへん静かに治まって、そよ風が薫っている。一高生が文武両道に励む向ヶ丘は、今日、第30回紀念祭を迎えた。

「西歐戰雲今はれて 平和の光東方の 陽春かへる秋津島」

「西歐戰雲今はれて」は、第一次世界大戦が終ったこと。大正8年6月28日、ドイツは連合国とヴェルサイユ講和条約に調印した。「平和の光東方の」は、第一次大戦には、日英同盟を理由に日本もドイツに宣戦布告して戦った。日本にも平和の光が射したのである。「秋津島」は、日本の異称。

「陽春かへる武香陵 紀念の宴歌ふかな」(大正7年「悲風慘悴」1番)

「世は太平の春なれば 我故郷に風薫り」(大正8年「坤うらゝかに」3番)

「尚武尚文の陵の上」

文武両道に励む向ヶ丘。「陵」は、向ヶ丘。

|