| 語句 |

箇所 |

説明・解釈 |

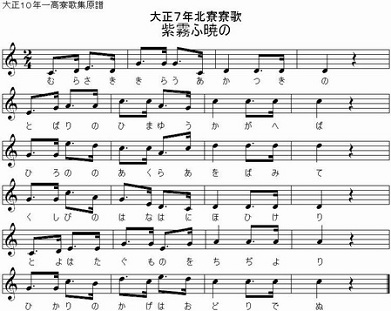

| 紫霧ふ曉の 帷の隙ゆ窺へば 廣野の胡床靑ばみて 靈の華は香ひけり 豊旗雲の遠路より 光の影は躍り出ぬ |

1番歌詞 |

紫色の霧が立ちこめた明け方、霧の隙間から覗き見すると、向ヶ丘は、草木が青ばんで、霊妙な花のいい香りを漂わせている。遠くの空に旗のように大きくなびいている雲の間から、朝日が突然射し出した。

「紫霧ふ暁の 帷の隙ゆ窺えば」

紫色の霧が立ちこめる明け方、霧の隙間から覗き見すると。「きら(霧)ふ」は、霧リに反復継続の接尾語ヒのついた「霧らひ」(連用形。「ヒ」は動詞連用形の後について四段に活用))の連体形。霧が立ちこめている。「帷」は、戸の代わりに張る物で、室内を仕切るカーテン等をいうが、ここでは視界を遮る霧。

「『霧ふ』は『霧』に『あふ』の加わった形の略。霧などが一面にかかるの意。」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)

「廣野の胡床青ばみて」

武蔵野の向ヶ丘には、草木が青ばんで。「胡床」は高く大きく設けた座、高御座をいうが、ここでは丘と解し、向ヶ丘とする。「廣野」は、武蔵野。

「胡床は寝所などのために、高く設けた座席」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)

「靈の華は香ひけり」

霊妙な花の香がほんのりと漂っている。「靈の華」は、一高の文の象徴である橄欖の花をいうか。

「豊旗雲の遠路より 光の影は躍り出ぬ」

遠くの旗のように大きくなびいている雲の間から朝日が突然射し出した。「豊旗雲」は、ゆたかに大きくなびいた雲、旗のように大きく綺麗になびいた雲をいう。「躍り出ぬ」は、突然光りを射し出した。

|

| 橡色のみ衣棄て 秘めし自然のみ胸より 粧ひ凝す群小鳥 物皆蘇生し喜びに 天吹く風のむた歌ふ 響きや高し六の城 |

2番歌詞 |

春になると小鳥たちが羽の色を変え美しく装うように、紀念祭を迎えて、寄宿寮は綺麗に飾り立てられ、一高生は晴れがましく装う。春、萬象甦る命の喜びに、天高く吹く風に合せて歌う一高生の寮歌は、一高寄宿寮に高く響き渡る。

「橡色のみ衣棄て 秘めし自然のみ胸より 粧ひ凝す群小鳥」

冬の濃いねずみ色の衣服を脱いで、生まれつき有する本能に従って、春の装いを凝らす群れ小鳥達。すなわち、春になると小鳥たちが羽の色を変え美しく装うように、紀念祭を迎え寄宿寮は、綺麗に飾り立てられ、一高生も晴れがましく装う。「橡色」の橡はドングリ。濃いねずみ色をいう。「み衣」の「み」は接頭語で衣。鳥の羽、特に雄の羽は、春に冬羽から夏羽へ変るものが多い。「秘めし自然のみ胸」は本能と解した。「み胸」の「み」も接頭語。単なる美称、または音調を整えるために使う。一高同窓会「一高寮歌解説」のいう尊敬語ではない。「群小鳥」は、紀念祭を迎える一高生を喩える。寄宿寮は綺麗に飾り付けられ、一高生は、晴れがましく装う。弊衣破帽の一高生であるから着飾ることはなく気分的な装い。晴れがましい心を含む。

「『橡色のみ衣』を脱ぎ捨てて粧いをこらす『群小鳥』が何を指すか、不分明。」「『み衣』と『み胸』と尊敬語を用いるのは不適当。」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)

「物皆蘇生し喜びに」

萬象甦る春の命の喜びに。春は、草木は芽を吹き、冬眠した動物は目を醒ます。

「天吹く風のむた歌ふ 響きや高し六の城」

天高く吹く風に合せて歌う一高生の寮歌は、一高寄宿寮に高く響き渡る。「むた」は、名詞・代名詞に「の」または「が」を介してつき、と共に、の意を示す古語。「六の城」は、東・西・南・北・中・朶六棟の一高寄宿寮。

|

| 冷き眞理索めんと 青き惑に欺かれ 心々に亂れゆく 不樂き日々はありながら 花ちる丘に宴して 赤き踊りにどよむなり |

3番歌詞 |

解き得ぬ人生の意義・真理を追究しては解を得ることが出来ず、沈鬱な愁いに悩まされる日々であるが、紀念祭の日は、桜の花散る向ヶ丘に宴を催して、明るく元気に大声を上げて歌って踊る。

「冷き眞理索めんと 青き惑に欺かれ」

解き得ぬ人生の意義・真理を追究しては沈鬱な愁いに悩まされ。「冷たき」は解くことが出来ない。

「不樂しき」

サビシの古形。

「花ちる丘に宴して 赤き踊りにどよむなり」

桜花散る向ヶ丘で、明るく元気に大声をあげて歌って踊る。「赤き踊り」の「赤き」は、酒に酔って頰を赤く染めてか、元気にか。赤は、「青き惑」の青に対する色であるとして、明るく元気の意と解す。「どよむ」は人々が大声をあげて騒ぐこと。大声を上げて踊り狂うのであると訳した。

|

| 三年の春は醒むるとも 果敢き夢と言ふべしや 現れてはひそむ同胞の 行方の空はわかねども 血潮に狂ふ若き日の 和樂の聲に生命あり |

4番歌詞 |

向ヶ丘の三年は、今、終わろうとしているが、内容のない空しい年月に過ぎなかったであろうか。否、そうではない。友とは不思議な縁により向ヶ丘で出会ったのに、早や別れの時が来た。友は、これから何処へ旅立つのか分からないが、血湧き肉躍る若い日を、一高寄宿寮で友と楽しく過せたことは、掛替えのない大切なものである。

「三年の春は醒むるとも 果敢き夢と言ふべしや」

向ヶ丘の三年は、今、終わろうとしているが、、内容のない空しい年月に過ぎなかったであろうか。否、そうではない。

「現れてはひそむ同胞の 行方の空はわかねども」

不思議な縁により向ヶ丘で出会ったのに、早や別れの時が来た。友は、これから何処へ旅立つのか分からないが。「ひそむ」は人目をはばかってひっそりと隠れるようにすること。中途退学者の友のことをいうともとれるが、ここでは「三年の春」を前提に卒業生とする。人生の旅の途中、ほんの短い間(三年)を向ヶ丘で過ごした後は、それぞれ、また別の道に旅立ち別れて行くのである。

「一高に入学しながら中退して行った寮友を思いやっているのであろう」(森下東大先輩「一高寮歌解説書の落穂拾い」)

「意味不明。この世に現れては消えて行く、軽薄な人々の意か」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)

「血潮に狂ふ若き日の 和樂の聲に生命あり」

血湧き肉躍る若い日を、一高寄宿寮で友と楽しく過せたことは、掛替えのない大切なものである。「和樂」はうちとけ楽しむこと。寄宿寮で楽しく過ごしたこと。「生命あり」は、掛替えのない大切なもの。最初の問い「果敢き夢と言うべしや」に対する答えである。

|

| 息吹きと消ゆる瞬間の 此の樂しびに團樂して 祝歌さゝげ諸共に 雄々しく強く祝はんか 星は流れて二十八 芽出度き今日の紀念祭 |

5番歌詞 |

一呼吸する間に消えてしまうような、そんなほんの短い間の楽しみのために、今宵、宴を催して、自治を讃える寮歌を一緒に歌って、雄々しく逞しく寄宿寮の誕生を祝おう。時は流れ、今日は、開寮28周年を祝うめでたい紀念祭の日である。

「息吹と消ゆる瞬間の」

一呼吸する間に消えてしまうような、そんなほんの短い間の。

「此の樂しびに團樂して」

この楽しみのために宴を催して。「團樂」は家族など親しい者が集まって楽しく過ごすこと。円陣を作って一か所に集まること。

「星は流れて二十八」

開寮以来星はめぐって28年を経た。

|