| 語句 |

箇所 |

説明・解釈 |

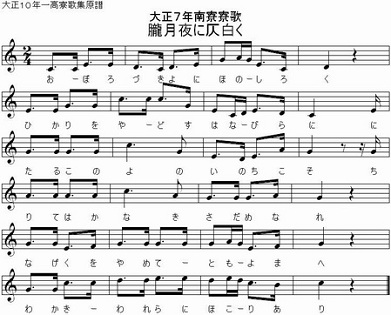

| 朧月夜に仄白く 光を宿す花片に 似たる人世の命こそ 散りて果無き運命なれ 嘆くを止めて友よ舞へ 若き我らに誇あり |

1番歌詞 |

人の命は、朧月夜にほの白く、月の光を受けて弱弱しく光っている桜の花びらに似ている。ともに、やがて散り行く果敢ない運命にあるからだ。だからと言って嘆いてばかり、いてはならない。元気を出して舞え。若き我等には誇があるではないか。

「光を宿す花片に」

月の光を受け、弱弱しく光っている桜の花びらに。やがて散り行くはかない命をいう。

「似たる人世の命こそ」

「人世」は、昭和10年寮歌集で「人生」に変更された。ただし、ルビは同じ。

「若き我らに誇あり」

「我ら」は、昭和10年寮歌集で「我等」に変更された。この「誇」とは、4・5番歌詞の「若き命」、すなわち、人生意気の燃える意気であると解す。

|

| 草笛迷ふ暮の野路 行衛果なき旅の身の 世に苦ほしき命かな あゝ好しさらば我友よ 來りて春の甘酒に 醉ふて歌へよ若き榮 |

2番歌詞 |

草笛の音が、夕暮れの野道をどこからともなく聞こえてきては、どこかへ消えて行く。我が身も、この草笛の音のように、真理追求の野をさ迷う旅の身であり、行方果てない、これからの旅を思うと、気も狂いそうになる。ああ、それならば、それでよし。我が友よ、こちらに来て、桜の花でも見ながら、うまい酒を一緒に飲んで、若者らしく堂々と、酔って歌おうではないか。

「草笛迷ふ暮の野路」

夕暮れの野道、何処からともなく草笛の音が聞こえてくる。「野路」は野道、上野不忍池辺りへ逍遥の途中であろうか。

「岡田の日々の散歩は大抵道筋が極まっていた。寂しい無縁坂を降りて、藍染川のお歯黒のような水の流れ込む不忍の池の北側を廻って、上野の山をぶらつく。」(森鴎外「雁」)

「行衛果なき旅の身の 世に苦ほしき命かな」

いつ果てるとも分からない旅の身に、気も狂いそうになる。人生を旅と見て、若き三年間を真理の追究と人間修養のために向陵に旅寝する。真理の追究は至難で解き得ぬ謎として大きく一高生の前に立ちはだかる。「くるほし」は、狂気じみている。

「若き榮」

若い盛り。若者らしく堂々と。

|

| かの大空の明星も 若き我等に何かせん 智惠の泉は溢るれど その冷さを如何にせん 春永劫の春ならず 琥珀の酒に我れ醉はん |

3番歌詞 |

「遙かに見ゆる明星の光に行手を定むなり」と「春爛漫」で歌われた大空に輝く明星も、人生に迷い悩んでいる若い我等に何かしてくれるだろうか。何もしてくれない。快楽を抑制する理性は身体中に溢れているが、その冷たさは、なんとかならないだろうか。永遠に続く春などいうものはない。そうであるなら、一時の春を楽しまずしてどうするのか。我は、琥珀色した酒を飲んで酔おう。

「木の葉の如く漂へる 梶の緒絶えたる小舟すら 遙かに見ゆる明星の 光に行手を定むなり」(明治34年「春爛漫の」5番)

「かの大空の明星も 若き我等に何かせん」

「遙かに見ゆる明星の光に行手を定むなり」と春爛漫で歌われた大空に輝く明星も、人生に迷い悩んでいる若い我等に何かしてくれるだろうか。何もしてくれない。

「智惠の泉は溢れるれど その冷さを如何にせん」

快楽を抑制する理性は身体中に溢れているが、その冷たさは、なんとかならないだろうか。「智惠」は、昭和50年寮歌集で「智慧」に変更された。

「琥珀の酒」

琥珀色した酒。琥珀は大昔の樹脂が化石様になったもので、黄色(半)透明、装身具用に加工される。

|

| 丘の古城の白壁に 夕陽も淡く映え出でゝ 闇も音なく迫るとき かの欄干」に身をよせて 心の春の灯火に 若き命を照すかな |

4番歌詞 |

向ヶ丘の寄宿寮の白壁に、赤い夕日がほのかに映えて、夕闇が静かに迫る。時計台に登り、手すりに身を寄せて、暮れなずむ校庭を眺めていると、なおも西の空に赤く輝く残照に映えて若者の頰は紅に輝く。青春の血は燃え、その火は若者の意気を照らすのである。

「丘の古城の白壁に」

「丘の古城」は、向ヶ丘の一高寄宿寮。「白壁」は、寄宿寮の外壁。

建築当初は壁の板も白く白壁だったが、年を経て黒ずんでいった。実際の色はどうであれ、崇高・真心を象徴する白の白壁と表現したと解する。

「各寮皆木造にして塗るに白堊なり。」(「向陵誌」明治24年)

「汝の黒く年經たる 壁に無限の黙示あり」(昭和10年「大海原の潮より」3番)

「生命の窓の白壁に」(大正7年「うらゝにもゆる」5番)

「丘の朧の白壁に 身をうち寄するなげきにも」(大正2年「春の思ひの」3番)

「闇も音なく迫るとき」

夕闇が静かに迫る時。

「かの欄干に身をよせて」

「欄干」はてすり、らんかん。写真で見る限り、寮には手すりや欄干は見当たらない。窓辺に寄り添っての意か。「かの」とあるところから、時計台かもしれない。5番に寮室と思われる「光りを暗き窓に倚り」とあるので、ここでは時計台とする。

「夕陽も淡く映え出でゝ」

「出でゝ」は、昭和50年寮歌集で「出でて」に変更された。

「心の春の灯火に 若き命を照すかな」

夕日の火を心の春の灯に点火して、若い命を照らすのである。すなわち、なおも西の空に赤く輝く残照に映えて若者の頬は紅に輝く。青春の血は燃え、その火は、若者の意気を照らすのである。

「心の春」は、青春。「灯火」は、昭和50年寮歌集で「燈火」に変更された。「若き命」は、意気。5番歌詞にも「若き命の漲りに 胸の血潮も滾るかな」とある。「人生意氣に感じては たぎる血汐の火と燃えて」(明治40年「仇浪騒ぐ」4番)の、あの「意氣」である。

「嚶鳴堂に照る月よ 今宵は意氣を照らせかし」(大正4年「愁雲稠き」5番)

「夕さり來れば若人が 紅き血潮の滾るかな」(大正6年「若紫に」5番)

島崎藤村『酔歌』・若菜集 「心の春の燈火に 若き命を照らし見よ」(森下達朗東大先輩「一高寮歌解説書の落穂拾い」)

|

| 夕べの鐘に嘆きつゝ 高樓我は上り來て 光を暗き窓に倚り 春の調を高誦せば 若き命の漲りに 胸の血潮も滾るかな |

5番歌詞 |

夕べの鐘の音を聞いたら、もの悲しくなって寄宿寮の部屋に帰った。日が暮れて暗くなった窓辺に寄りかかって、寮歌を高誦すれば、若者の意気は高揚して、胸の血潮は滾るのである。

「夕べの鐘に嘆きつゝ 高殿我は上り來て」

夕べの鐘の音にもの悲しくなって寮の部屋に戻って来て。「夕べの鐘」は暮れ六つ、今の午後6時頃の鐘。「高樓」は、向ヶ丘に聳え立つ寄宿寮。東・西寮は三階建で、三層樓と呼ばれた。「上り來て」は、「高樓」に合せた表現。

「光を暗き窓に倚り」

日が暮れて暗くなった窓辺に寄りかかって。「を」は、接頭語。

「春の調べを高誦せば 若き命の漲りに 胸の血潮も滾るかな」」

「春の調べ」は、紀念祭寮歌。「若き命の漲り」は、意気が高揚して。「若き命」は、4番歌詞と同じく意気。

|

| 月圓かなる丘の上 今宵高樓灯は赤し 時のを車廻り來て 二十有八宴の日 花散る下に草を敷き 語り明かさん紀念祭 |

6番歌詞 |

向ヶ丘の上には、満月の月が照っているが、今宵、寄宿寮の灯は、満月の光よりも明るく一晩中、煌々と輝く。時の車は廻って来て、寄宿寮は、今日、28回目の開寮記念日を迎えた。桜の花の散る下、草の上に團樂して、紀念祭の宵を語り明かそう。

「月圓かなる丘の上 今宵高樓灯は赤し」

向ヶ丘の上には、満月の月が照っているが、今宵、寄宿寮の灯は、満月の光よりも明るく一晩中、煌々と輝く。「月圓かなる」は、月が円い、すなわち満月のこと。「高樓」は、一高寄宿寮。5番の高樓に同じ。

「今宵向陵灯は赤し 朱玉の杯に唇づけて」(大正6年「櫻真白く」5番)

「時のを車廻り來て 二十有八宴の日」

年月は経過して、寄宿寮は今日28回目の開寮記念日を迎えた。

「時劫の車遷るとき」(明治40年「あゝ大空に」1番)

「花散る下に草を敷き」

桜の花の散る下、草の上に團樂して。

|