| 語句 |

箇所 |

説明・解釈 |

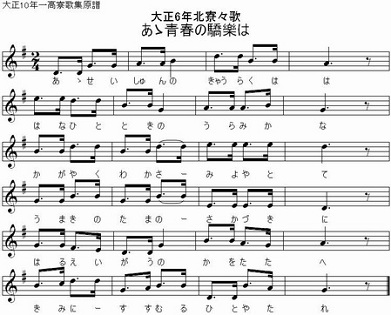

| あゝ青春の驕樂は 花一時の恨みかな 輝やく若さ見よやとて 美酒の玉の盃に 春永劫の香を湛へ 君に薦むる人や誰れ |

1番歌詞 |

人は、何時までも若く、青春を大いに楽しみたいと願うものであるが、満開の桜が、すぐに散ってしまうように、残念ながら青春は、束の間に過ぎて行く。輝く若さを見てみないかといって、美味しい酒を注いだ玉杯に、不老不死の妙薬を湛えて、君に勧める人は一体誰だろうか。理性で本能を抑えられない君自身ではないのか。

「あゝ青春の驕樂は 花一時の恨みかな」

恣に遊び楽しむことの出来る青春は、満開の桜が、すぐ散ってしまうように、短い。「驕樂」は、恣に遊び楽しむこと。

「輝く若さ見よやとて」

「とて」は格助詞トと接続助詞テの連語。・・・と言って。

「美酒の玉の盃に」

美味しい酒を注いだ玉杯に。「玉の盃」は、玉で作った杯。「玉」は、杯の美称であるが、寮生をたぶらかそうと「惑はし者」(後述)が寮生に酒をすすめる場面なので、表面を華美に飾った豪華な杯の意味であろう。「盃」は、昭和50年寮歌集で「杯」に変更された。

「春永劫の香を湛え 君に薦むる人や誰れ」

常春の薫りを一杯にして、君に勧める人は一体誰であろうか。「春永劫の香」は、常春の香。不老不死の妙薬をいう。「君に薦むる人や誰れ」は、内なる自分、本能。「惑はし者」(4番歌詞)をいう。

「青春の逸楽に自らを許そうとする心のゆらぎー本能の誘惑のいかに根強いものであるかをいい」(井上司朗一高大先輩「一高寮歌私観」)

|

| 君に薦むる春なれば 醉はなといふを止めねど 覺めての後を如何にせむ。 勾欄花をとヾむとも いまはた軈てうつろはヾ 時の運命を慨きなむ。 |

2番歌詞 |

本能の赴くままに、青春に酔って遊び楽しもうという君を止めないが、酔いが醒めた時、夢から醒めた浦島太郎のように白髪の老人となってしまっていたら、その後、君はどうするというのか。色美しく朱塗りされた欄干は、今は綺麗であるが、年月が経てば、やがて色褪せて行って、世の無常を歎くことになろう。すなわち、全てのものは無常で、色美しいものも、時がたてば、褪せていき、若者は、年をとって老いて行くのが世の定めである。

「君に薦むる春なれば」

(前述のとおり「君に薦むる人」は、本能。4番歌詞の「惑はし者」)本能の赴くままに。

「醉はなというを止めねど」

青春に酔って遊び楽しもうというのを止めないが。「醉はな」の「な」は、勧誘・希望・決意の終助詞。活用はしないが、助動詞「む」とほとんど同じ意である。

万葉2103 「秋風は涼しくなりぬ馬並めて いざ野に行かな萩の花見に」

「覺めての後を如何にせむ。」

浦島伝説を踏まえて解釈する。驕樂は、いずれは醒めるものである。夢から醒めた時、浦島太郎のように白髪の老人になってしまっていたら、その後、君はどうするというのか。

「勾欄花をとゞむとも いまはた軈てうつろはゞ 時の運命をなげかなむ」

色美しく朱塗りされた欄干は、今は綺麗であるが、年月を経れば、やがて色があせていき、時の定めを嘆くことになろう。世の無常をいう。「勾欄」は、手すり、欄干。「花をとゞむ」は、美しさを止めている。花々しい。

「『勾欄』は、宮殿・廊・橋などで端が反り曲がった欄干。花はそこに一時とどまってもやがてどこかに行ってしまう、時の流れ、人生の無常を慨くことになろう。」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)

|

| むかしは遠き物語 錦繍君の身なりしが 智惠の燈火の暗くして 惑はし者の誘ひに たゞ瞬間の夢を追ひ 亡びし人もありけるを。 |

3番歌詞 |

昔、昔の話であるが、錦に刺繍を施した豪華な衣服を纏った身分の高い者の中に、愚かにも誘惑に負けてしまい、ただ一時のむなしい快楽を追い求めたために、身を滅ぼしてしまった人もいたという。

「昔は遠き物語」

「浦島太郎伝説をイメージしたものではないか。」(森下達朗東大先輩「一高寮歌の落穂拾い」)

「錦繍君の身なりしが」

君は豪華で綺麗なな衣服を纏っていたが。お金持ちや地位の高い者をいうか。ここでは身分の高い者と訳した。「錦繍」は、錦に刺繍を施した織物、美しい衣服または織物。

「智惠の燈火の暗くして 惑はし者の誘ひに」

驕樂を抑制する理性=智慧を充分に働かせることが出来なくて、すなわち暗愚のために、「惑はし者」の誘いに乗ってしまった。驕樂を抑制する理性=智惠の働きを燈火の明るさに喩える。「智惠」は、昭和50年寮歌集で「智慧」に変更された。

「たゞ瞬間の夢を追い 亡びし人もありけるを」

ただ一時の快楽を追い求めたために、身を滅ぼしてしまった者もいたという。

|

| 眞理の神殿はいや遙か 我世の外の地にあらず 生命の思慕深ければ 二十重に閉す黒金の 堅き扉も開かれん 秘鑰は己が心にて |

4番歌詞 |

一高生が追究して止まない真理は、遙かかなたの遠いところにあるが、遠いといっても、竜宮城や蓬莱山といったこの世の外にあるわけではない。生きるということを大切にして、人生の意義を深く考究すれば、真理に至る幾重にも閉じた鉄製の堅い扉を開くことができるだろう。真理の扉を開ける秘密の鍵は、自分自身の心の中にあるのだから。

「眞理の神殿はいや遙か我世の他の地にあらず」

一高生は、人生の旅の途中、三年間を向ヶ丘の寄宿寮に入り、真理を追究し、人間修養に励む。目指す眞理は、遙か彼方の遠いところにあるが、この世の外の地ではない。すなわち、真理は、竜宮城や蓬莱山ではなく、この世に存在する。「宮殿」は、真理の存在するところ。「いや」は、無限に。

「この寮歌は、誘惑に負けて身を滅ぼすことを戒め、『真理の神殿』は蓬莱山や竜宮城のような『この世の外の地』にあるわけではないと説いている」(森下達朗東大先輩「一高寮歌解説書の落穂拾い」)

「生命の思慕深ければ」

生きるということを大切にし、人生の意義を深く考究すれば。

「二十重に閉ざす黒金の 鉄の扉も開かれん」

「二十」ハタは、恐らく動詞ハテと同根で、これ以上数えられない、両手・両足の指すべてを数えきった数の意であったのだろう(「岩波古語辞典」)。従って、「二十重に閉ざす」は、幾重にも閉じたの意。

「秘鑰は己が心にて」

秘密の鍵は自分自身の心にあるのであるから。「秘鑰」は、秘密のかぎ、秘密を明らかにする手段。

「秘鑰をすてゝ合掌の おのれに醒めよ自治の友」(大正9年「春甦る」6番)

「『秘鑰』は、秘密の鍵。真言宗のいう『秘蔵宝鑰』は、深い真理を解き明かす鍵。本節で真理の扉を開くとあるのに仏教的な意義があるわけではないが、参考になろう。」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)

「自己の意志、理性に立脚する以外にないことを強調」(井上司朗大先輩「一高寮歌私観」)

|

| いま向陵の二十七 紀念祭の夜の歌筵 金盞酒はあらずとも 胸の血潮を酌み交はし 強き意志の一すぢに 進まむ道を語らずや |

5番歌詞 |

今宵は、向ヶ丘の27回目の紀念祭の宴の日である。竜宮城のように黄金の杯に不老不死の酒はなくとも、寄宿寮には友がいるではないか。友と胸の熱い思いを互いに酌み交して、誘惑に屈しない強い意志をもって、一途に自分が進もうとする信じる道を語りあおうではないか。

「金盞酒はあらずとも 胸の血潮を酌み交はし」

「金盞酒はあらずとも」は、竜宮城のように黄金の杯に「春永劫の香を湛えた」(1番歌詞)、すなわち不老不死の酒はなくとも。「金盞」の「盞」はさかずき。黄金の杯。

「胸の血潮を酌み交はし」は、友と胸の熱い思いを互いに酌み交して。

「強き意志の一すぢに 進まむ道を語らずや」

「惑はし者」に惑わされない強い意志をもって。すなわち、誘惑に屈しない強い意志をもって、一途に自分が進もうとする信じる道を語りあおうではないか。「進まむ道」は、自分の信じる道。「道」には、宗教的な感じがする。卒業後の進路ではなく、人倫の道、人間が従い行うべき道義の道をいうか。作詞の谷川徹三は、一高在学中、真宗大谷派僧侶の近角常観が主宰していた本郷の求道学舎に寄宿して、近角常観に「歎異抄」を中心に親鸞の教えを学んでいた(少し古いが安倍能成の自伝「我がが生ひ立ち」によれば、全寮制の一高でも三年生になると、寄宿寮を出て、親戚の家等に下宿する者もいた)。後、西田幾多郎の影響を受け、京都大学哲学科に進むが、一高在学中から、求道の心が強かったのであろう。

|

| 自治の三年の祝歌に 玉の小琴はなけれども 燃ゆる命と希望との 靈の調を伴奏せ やがては明けむ曙を いざや讃へむもろともに。 |

6番歌詞 |

自治寮で三年を過ごしたことを祝うのに、奏でる琴はないけれども、青春の熱き情熱と希望に魂を振るわせながら心の小琴を奏で、もうすぐ明けようとしている夜明けを、さあ、寮歌を歌って、一緒に讃えよう。

「自治の三年の祝歌に」

自治寮で三年を過ごしたことを祝って。卒業を祝って。

「燃ゆる命と希望との 靈の調を伴奏せ」

青春の熱き情熱と希望に溢れる心の小琴が奏でる調べを伴奏に。青春の熱き情熱と希望に魂を振るわせて心の小琴を奏でて。

「玉の小琴はなけれども」

「玉の小琴」は、美しく玉で飾った琴。また琴の美称。

「やがては明けむ曙を」

第一次世界大戦終結の動きを踏まえるか。

大正5年12月12日、独は連合国側に講和提議、同18日、米大統領ウィルソン、和平提議。翌1月12日、連合国側は米の講和仲介を拒否したものの、大戦は終結へ動き出していた。 |