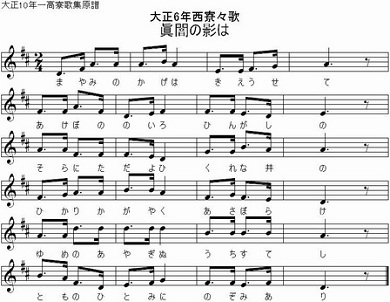

| スタートボタンを押してください。ピアノによる原譜のMIDI演奏がスタートします。 | スタートボタンを押してください。現在の歌い方のMIDI演奏がスタートします。 |

|

1、 空に漂ひ紅の 光輝く朝ぼらけ 夢の 2、日影ゆたけき 飛ぶ白雲を眺めつゝ 友と理想を語らへば 若き生命のみなぎりに 空翔り行く心地すれ。 *各番歌詞末の句読点「。」は大正14年寮歌集で削除。 |

| 現譜は、この原譜と全く同じで変りはない。 | |

旧制第一高等学校寮歌解説

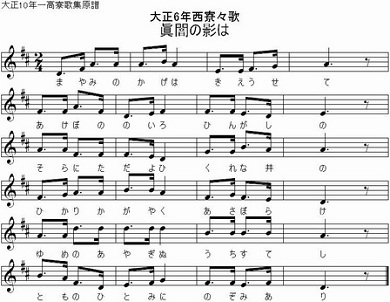

| 眞闇の影は |

大正6年第27回紀念祭寮歌 西寮

| スタートボタンを押してください。ピアノによる原譜のMIDI演奏がスタートします。 | スタートボタンを押してください。現在の歌い方のMIDI演奏がスタートします。 |

|

1、 空に漂ひ紅の 光輝く朝ぼらけ 夢の 2、日影ゆたけき 飛ぶ白雲を眺めつゝ 友と理想を語らへば 若き生命のみなぎりに 空翔り行く心地すれ。 *各番歌詞末の句読点「。」は大正14年寮歌集で削除。 |

| 現譜は、この原譜と全く同じで変りはない。 | |

語句の説明・解釈

| 語句 | 箇所 | 説明・解釈 |

| 1番歌詞 | 大正4年4月に照憲皇太后の諒闇が明け、同年11月に大正天皇の即位式が挙行された。これで名実ともに諒闇が明けた。さらに目出度いことに昨年の11月には裕仁親王が皇太子に立った。 東の空が白々と明け、雲間から朝日が射し始めて、紅の光り輝く朝となった。うわべを飾ることなく誠の道に生きようとしている友の瞳は輝き、希望が溢れている。 「眞闇の影は消え失せて」 照憲皇太后の諒闇の喪は大正4年4月に明け、同年11月大正天皇の即位式が京都紫宸殿で挙行されたことを踏まえる。大正天皇の即位で、照憲皇太后の諒闇の喪が真に諒闇が明けたということ。 「曙の色東の」 大正5年11月3日には裕仁親王の立太子礼が挙行されたことを踏まえる。皇太子またはその御所は、東宮と呼ばれる。一高では11月3日に立太子奉祝式を、同月28日に嚶鳴堂で立太子祝賀式を開催した。 「此年11月3日立太子の御儀あり、同月28日奉祝の意を表して嚶鳴堂に於て祝賀會を開く、此月駒場に捷ち赤門に凱歌を擧げ陸上運動部大いに振ひ向陵の意氣正に天を衝くの慨あり。」(「向陵誌」大正5年) 「光輝く朝ぼらけ」 「朝ぼらけ」は、夜がほんのりと明けて、物がほのかに見える状態。またその頃。多く秋や冬に使う。春は、曙という。1番歌詞では「曙」と「朝ぼらけ」の両方の語を使う。季節を区別するためではなく、同じ語を繰返すのを避けたためであろう。 「夢の綾衣うち捨てし 友の瞳に希望あり」 豪華な綾織の衣服を脱ぎ捨てて、すなわち、うわべを飾ることなく誠の心で生きようとしている友の瞳には、希望が溢れている。 |

|

| 日影ゆたけき |

2番歌詞 | 向ヶ丘には橄欖、柏、桜といった多くの木が植わっており、友と語るべき日影が多い。木陰に腰を下ろしていると、桜の花びらが、紅の頬をかすめて落花する。遠く空に飛ぶ白雲を眺めながら、友と理想を語りあっていると、若人の身体に力が漲ってきて、白雲を追いかけて空を翔ける心地がする。 「飛ぶ白雲を眺めつゝ」 「白雲」は、理想、真理を象徴する。 「白雲の向伏す高嶺 七谷を水は落つれど 憬れゆく頂いづこ 眞理の花折らむ術なし」(昭和4年「白雲の向伏す」1番) 漢武帝 「秋風起こりて 白雲飛び、草木黄落して 雁南歸す。」 「日影ゆたけき陵の上」 多くの日影ができるほど木々の多い向ヶ丘。「日影」は木陰で、友と語り合う場所である。 「若き生命のみなぎりに」 若人の身体に力が漲ってきて。 |

| あはれ狭霧の音もなく 六寮の影たれ |

3番歌詞 | ああなんと、霧が音もなく流れて、寄宿寮に立ちこめて行く。橄欖の花が香る夕暮れ、柏の葉蔭に佇むと、感激に胸が溢れて来て、涙は頬を傳うのであった。 「あはれ狭霧の音もなく 六寮の影たれ罩めて」 ああなんと、霧が音もなく流れて、寄宿寮に立ちこめて行く。「六寮」は、東・西・南・北・中・朶の六棟の一高寄宿寮。 「橄欖香る夕まぐれ 柏の葉蔭佇めば」 向ヶ丘の夕暮れ、寄宿寮に佇んでいるとの意か。「橄欖」は文の、「柏葉」は武の一高の象徴。向ヶ丘の夕暮れ、寄宿寮に佇んでいるとの意か。 |

| 知る人ぞ知る道思ふ 吾が |

4番歌詞 | 知っている人は知っていると思うが、人として踏み行うべき道を進もうとする我が誠の心は、唐紅の護國旗の旗のように、真っ赤に燃える護国の心である 「道思ふ吾が誠心は」 「道」は、人として踏み行うべき道。人倫。 「唐紅の旗の色」 一高の校旗護國旗。深紅の旗色。 「染むる護國の旗の色 から紅を見ずや君」(明治40年「仇浪騒ぐ」4番) 「 「玉に塵なきふた昔」(大正5年「朧に霞む」1番) |

| あゝ二十有七年の 自治の歴史は清かりし 月澄む今宵 |

5番歌詞 | ああ、一高寄宿寮27年の自治の歴史は清く素晴らしい。今宵、澄んだ月の光に照らされた寄宿寮で、赤く燃える篝を囲み、琥珀色した酒を酌み交して、我等が寄宿寮の永久の彌栄を祝い歌おう。 「赤き灯うちかこみ」 「灯」は、篝と訳したが、燭台の灯かも知れぬ。 「琥珀の酒」 琥珀色(黄色く透明)した酒。 「月澄む今宵高樓に」 今宵月の澄んだ寄宿寮に。「高樓」は、三層樓などと称した寄宿寮。意気の高い寮生が暮らす。 |