| スタートボタンを押してください。ピアノによる原譜のMIDI演奏がスタートします。 | スタートボタンを押してください。現在の歌い方のMIDI演奏がスタートします。 |

|

1、 |

| 譜に変更はなく、現譜に同じ。 | |

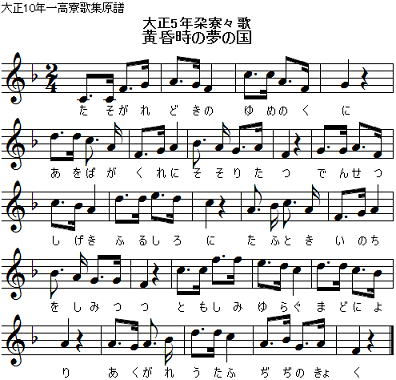

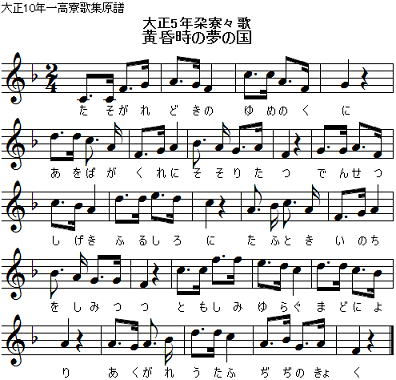

旧制第一高等学校寮歌解説

| 黄昏時の |

大正5年第26回紀念祭寮歌 朶寮

| スタートボタンを押してください。ピアノによる原譜のMIDI演奏がスタートします。 | スタートボタンを押してください。現在の歌い方のMIDI演奏がスタートします。 |

|

1、 |

| 譜に変更はなく、現譜に同じ。 | |

語句の説明・解釈

| 一高寮歌には珍しく、歌詞に春夏秋冬を折り込んだ季節感ある寮歌である(1番は「青葉」の夏、2番は「花霞」の春、3番は「秋の夕」の秋、4番は「寒鴉」の冬)。 |

| 語句 | 箇所 | 説明・解釈 |

| 1番歌詞 | 俗塵遠い桃源郷の向ヶ丘に黄昏が訪れた。幾多の愛寮物語に綴られた古い歴史の一高寄宿寮は、夕闇迫る中、青葉に蔽われて、そそり立つ。一高生は、またとない貴重な青春の三年間を悔いのないように過ごそうと、寄宿寮で意気高く真理を求め、人間修養に励んでいる。暗くなって寄宿寮に灯火のともる頃、一高生は、寮室の窓辺によって、理想の自治に憬れて寮歌を歌う。 「黄昏時の夢の國」 「黄昏時」は、「 「青葉隠れにそそり立つ」 青葉に蔽われて寄宿寮がそそり立つ。「青葉」は、綠色の木の葉。若葉。夏の季語。季語「そそり立つ」は、建物の高さではなく、一高寮生の意気の高いことをいう。「そそり」は、昭和50年寮歌集で「そゝり」に変更された。 「向ヶ岡にそゝりたつ 五寮の健兒意氣高し」(明治35年「嗚呼玉杯」1番) 「傳説繁き古城に」 先人が血の滲む苦労をして守ってきた、古き歴史と伝統の自治の一高寄宿寮。「愛寮の血の物語」で綴られた自治の城。「城」は、一高寄宿寮。自治の城。俗界の悪風汚獨を防ぎ、自治に仇なす魔軍と戦う城という意で、寄宿寮を城と称することが多い。 「寄せなば寄せよ我城に 千張の弓の張れるあり」(明治35年「混濁の浪」2番) 「隅田川原の勝歌や 南の濱の鬨の聲 大津の浦にものゝふが 夢破りけん語草」(明治36年「彌生が岡に」2番) 「ましてわれらが先人の 愛寮の血の物語」)大正4年「あゝ新綠の」3番) 「貴き生命惜しみつつ」 またとない人生を悔いのないように過ごそうと。「貴き生命」は、またとない人生、青春。向ヶ丘で人生の貴重な若き三年間を真理の追究と人間修養に励む。「つつ」は、大正14年寮歌集で「つゝ」に変更された。 「この世のいのち一時に こめて三年をたゆみなく」(大正2年「ありとも分かぬ」3番) 「灯火ゆらぐ窓に凭り」 夕暮となって灯火のともった寮室の窓により。「灯」のルビ「ともしみ」は昭和10年寮歌集で「ともしび」に変更。 「憧れ歌ふ自治の曲」 「自治の曲」は、寮歌。理想の自治に憬れて寮歌を歌う。 「我のる船は常へに 理想の自治に進むなり」(明治35年「嗚呼玉杯に」4番) |

|

| 2番歌詞 | 夕暮れ時、西の空に、ひときわ明るく宵の明星が輝き出した。海は、真珠のように大空に輝く明星を見て、海の底にも明星に負けない輝く星が沈んでいるのだと、真珠の秘密の隠し場所を大空に向かって囁いてしまう。囁きを聞いた明星は、真珠の秘密の隠し場所、すなわち真理の場所を、一高生にそっと黙示して輝く。その星の黙示に感激した一高生の身体に、力が漲る。向ヶ丘の満開の桜が花霞となって白く棚引く春の宵、紀念祭の宴に、一高生は友と杯を酌み交わして躍るのである。 「夕星宿す大御空」 「夕星」とは、夕方、西天に見える金星。宵の明星。一高生に黙示する星である。 「真珠を秘むる海原の 囁く秘密解き放ち」 難解である。明星は、底深く真珠を隠す海の秘密、すなわち真理を黙示する。「囁く秘密」は、一高生が求めて止まない真理。大空にひときわ輝く明星を見た海が、海の底にも明星のように光輝く星があるんだと、真珠の秘密(真理)の場所を大空に向って思わず囁いてしまったと解す。 「あゝ海洋の底深く沈める眞珠を捜るべく」(明治40年「あゝ大空に」1番) 「黙示聞けとて星屑は 梢こぼれて瞬きぬ」(明治36年「緑もぞ濃き」1番) 「向ヶ陵の花霞」 「花霞」は、遠方に群って咲く桜の花が一面に白く霞のかかったように見えるさま。 「醉うてぞ躍る若人の 感激の裡力あり」 「感激」は、紀念祭に感激しての意にもとれるが、前後の脈絡から、夕星の囁く黙示に感激したと解した。 |

|

| 3番歌詞 | 秋の夕暮、向ヶ丘にものさびしい風が吹いて、明月が向ヶ丘を澄んだ光で照らし出す。明月は、「真如の月」といって、夜の闇を照らし出し、衆生の迷妄を破って、ものの真実の姿を明らかにする。向ヶ丘を照らす真如の月の光を浴びて、一高生は、迷妄から解き放たれ、本当の自分を発見する。一高生は、真如の月が照らし出した真理を追い求めるとともに、真如の月に照らし出された本当の自分の姿を互いに曝け出して、魂と魂を触れあわせながら友情を育んでいく。その結果、友と我の心は、一つに融けあっていくので、物言わずとも、互いの胸の内がひしひしと伝わって、喜びも悲しみも共有する真の友となる。 「風蕭條の秋の夕」 「蕭條」とは、ものさびしいさま。しめやかなさま。 「冴ゆる眞如の月の影」 澄んだ光で闇を照らす明月の光。「眞如」とは、仏教用語で、ものの真実の姿。あるがままの眞理。「眞如の月」とは、眞如の理が衆生の迷妄を破ることを、明月が夜の闇を照らすのに喩えていう語。 「柏の森に相寄りて」 向ヶ丘の寄宿寮に集まって。「柏の森」は、向ヶ丘。 「しばし木蔭の宿りにも 奇しき縁のありと聞く 同じ柏の下露を くみて三年の起き臥しに 深きおもひのなからめや」(明治40年「仇浪騒ぐ」2番) 「吾がかき鳴す心琴 響に顫う白玉は 佇む友の頬に光る」 我が奏でる心の琴の音の響きに、友の琴線が反応して振えて、頰に涙が伝って光る。すなわち、物言わずとも、相手の胸の内がひしひしと伝わって、喜びも悲しみも共有する真の友となる。男同士、魂と魂を触れ合せながら、心が一つに融けあったからである。「白玉」は、露や真珠をいうが、ここでは涙。 「友の憂ひに吾は泣き 吾が喜びに友は舞ふ」(明治40年「仇浪騒ぐ」4番) |

|

| 4番歌詞 | 落日の残照も消え失せ、辺りは薄暗くなった。木枯が吹き、すっかり木の葉の落ちた向ヶ丘は、飢えたからすが枯れ木に止って、空腹のあまり血を吐く「枯木寒鴉」の絵の風景に似て寒々として荒涼としている。半分欠けてしまった痛ましい姿の弦月の光に照らされた時計台を眺めていると、過ぎ去った三年のさまざなことが懐かしく思い出される。冬が過ぎ春になれば、向ヶ丘を去らなければならないのだと思うと、一高生の胸に惜別の情がこみあげてきて、思わず咽び泣いてしまう。 「落暉蒼然光褪せ」 落日の残照も消え失せ、辺りは薄暗くなった。「落暉」は夕日、落日。「蒼然」は薄暗いさま。 「 冬枯れの木の枝に止った飢えたからすが食うものがなく血を吐いている。冬の向ヶ丘は、「枯木寒鴉」の一幅の絵に似て、寒々しく荒涼とした風景である。 「 「片破れ月の悽慘と 時計の䑓に懸る時」 半分欠けてしまった月の痛ましい姿が。「片破れ月」は、半月(弦月)のこと。夕暮れ時に見える弦月は、月の上旬の月、上弦の月である。「時計の臺」は、時計台。一高のシンボルである。本郷一高の本館時計台は、大正12年の関東大震災で大被害を受け、同年10月爆破されたが、この頃は健在。 「遊子の心咽び泣く」 「遊子」は、家を離れて他郷にある人。一高生。「咽び泣く」は、向ヶ丘との惜別の情からであろう。春は、向ヶ丘とも、友とも別れなければならない悲しい季節である。 |

|

| 5番歌詞 | 向ヶ丘に、玉を敷き詰めたように露が光り輝き、神秘な香りが辺り一面に漂う。昔、隊商が唐の都長安の西市から危険を冒して 「桃の林の露華茲く 靈香高き武香陵」 玉を敷き詰めたように露が光り輝き、神秘な香りが辺り一面に漂う向ヶ丘。 「桃の林」は向ヶ丘。「桃源」の故事から、俗世間を離れた別天地を「桃の林」といった。「桃源」とは、「晋のとき、武陵の一漁夫が桃林中の流をさかのぼって、洞穴に入り、ついに秦の遺民の住む別世界に遊んだという」故事である。「武香陵」や「向陵」は、「武陵」を意識し向ヶ丘を漢語的に言い換えた美称。「露華」は露の光。「靈香」は神秘的な香。「茲く」は、昭和10年寮歌集で「滋く」に変更された。 「桃の流や汲まざらむ」(大正4年「晴るゝおもひに」5番) 「うべ桃源の名にそひて 武陵とこそは呼びつらめ」(明治33年「あを大空を」4番) 「長安の外西一路 遙き行く方眺むれば」 昔、隊商が唐の都長安の西市から危険を冒して 「長安の外西一路」は、その昔、長安の都西市(金市ともいった)から西へ一路シルクロードを目指したことを踏まえる。長安の西市は、シルクロード交易の拠点、西域への出発点であった。その地を記念して、現在、大唐西市博物館が立つ。何年か前に、友人と二人、西安近くの咸陽に旅した時、西安郊外の道路の中央にラクダを引き連れた隊商の大きな石像が立っていて、ここがシルクロードの起点だということであったが、昔の西市の跡であろうか。また、西安最大のイスラム寺院である清真大寺やイスラム教徒の店が並ぶ大麦市街には、胡弓の音が流れ、建物も行きかう人も異国情緒に溢れていた。 「遙き行く方眺むれば」は、シルクロードは、遙か遠く延々ローマまで続くように、人生の長道は果てしない。人生の遙かかなたの行く手を眺めればの意。森下達朗東大先輩は、後掲するように、「時あたかも欧州は大戦のただ中にあり、我々一高生は遙か欧州の情勢を見据えつつ」と言っているのであろうと説明する。「遙き」は、大正14年寮歌集で「遙けき」に変更された。 ところで国際都市長安の西の市場の東の歓楽街には、紅毛碧眼の女《胡姫》がいて、異国情緒溢れた踊りを見せ、酒の相手をする酒店で賑わったという。 李白『少年行』 「五陵の年少金市の東 銀鞍白馬春風を渡る 落花踏み尽して何れの処にか遊ぶ 笑って入る胡姫酒肆の中」 「ここでは『長安』は「首都東京』をいうのであろうか」(一高同窓会「一高寮歌解説書」) 「『長安』とは『シルクロードの起点としての長安』であり、長安からシルクロードを一路西に進むと(『長安の外西一路』)、遙か欧州に達することを指していると解する。時あたかも欧州は大戦のただ中にあり、我々一高生は遙か欧州の情勢を見据えつつ(『遙けき行く方眺むれば』)国の守りを固めるという使命を負っている(『吾等の使命照す哉』)と言っているのであろう。なお、後に西本願寺の宗主になった大谷光瑞の組織した大谷探検隊が明治35年から大正3年まで、三次にわたってシルクロードの探検を敢行した後でもあり、当時の日本人のシルクロードに対する関心は高かったと思われる。因みに、現代の西安市(旧長安)に『西一路』という道路が存在するが、この道路は西安市の城内(都心部)にあり、長安の『外』とはいえない。」(森下達朗東大先輩「一高寮歌解説書の落穂拾い」) 「燦然と笑む北斗星 吾等が使命照す哉」 夜空には北斗の星が我等一高生の使命を照らして燦然と輝いている。「笑む」は、星の輝きをいう。「北斗の星」は北極星のこと。日周運動によってほとんど位置を変えないので、方位・緯度の指針となる星であることから、使命・真理を黙示する星として寮歌に登場する。七高寮歌「北辰斜に」の北辰は北極星のことである。北斗七星は北極星の周りを反時計の方向に回るので、季節により位置が違う。また秋冬は地平線付近にあり、よく見えない。 「吾等が使命」は、「虛榮浮華の俗をなす世の木鐸の任」(大正2年「暮靄罩れる」4番)とあるように、世の人を教え導くのが、世に出た一高生の使命である。森下達朗東大先輩は、前掲したように、第一次大戦下という当時の情勢を踏まえて、「国の守りを固めるという使命」と説明する。 「自治の光は常暗の 國をも照せる北斗星」(明治34年「春爛漫」6番) |

| 先輩名 | 説明・解釈 | 出典 |

| 井上司朗大先輩 | 特にこの第一節は、大震災以前の時計台の全き姿をうたった唯一といってよい寮歌である。 | 「一高寮歌私観」から |