| スタートボタンを押してください。ピアノによる原譜のMIDI演奏がスタートします。 | スタートボタンを押してください。現在の歌い方のMIDI演奏がスタートします。 |

|

1、闇に 響はあはれ白銀の *「客人」のルビは昭和10年寮歌集で「まらうど」に訂正。 2、黒雲めぐる西の空 血潮に燃ゆる若人の 5、巷をはるかさにづらふ 樹の實の丘に聲立ちて 露おく宵の 力の宿をとことはに 歌ひ示さん友よいざ |

| 現譜は、原譜と全く同じで変更はない。 | |

旧制第一高等学校寮歌解説

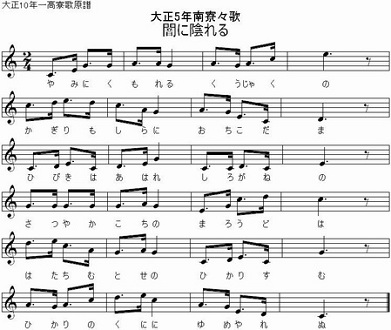

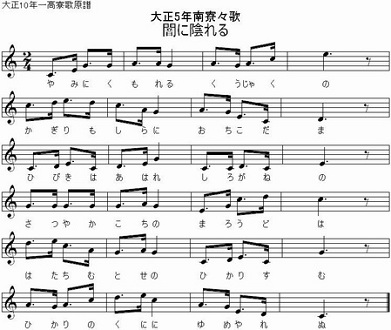

| 闇に陰れる |

大正5年第26回紀念祭寮歌 南寮

| スタートボタンを押してください。ピアノによる原譜のMIDI演奏がスタートします。 | スタートボタンを押してください。現在の歌い方のMIDI演奏がスタートします。 |

|

1、闇に 響はあはれ白銀の *「客人」のルビは昭和10年寮歌集で「まらうど」に訂正。 2、黒雲めぐる西の空 血潮に燃ゆる若人の 5、巷をはるかさにづらふ 樹の實の丘に聲立ちて 露おく宵の 力の宿をとことはに 歌ひ示さん友よいざ |

| 現譜は、原譜と全く同じで変更はない。 | |

語句の説明・解釈

| 語句 | 箇所 | 説明・解釈 |

| 闇に |

1番歌詞 | 大正4年1月、日本は中国に対し、法外な21ヶ条の要求を突き付けた。中国は反発したが、日本の最後通牒を前に、無理やり承諾せざるを得なかった。中国留学生は、アジアで唯一列強入りを果たした先進国日本に学ぼうと来日し、せっかく自治寮開寮26周年を迎えた一高で学んでいたのに、他列強と同じように中国を喰いもにしようとする日本に失望し、留学の夢が破れた。 「闇に陰れる空寂の 限りも知らに遠谺 響はあはれ白銀の 「 大正4年1月、日本は第一次大戦で列強が中国問題をかえりみる暇がないのと、中国の政治的混乱に乗じて中国に対し独の山東省権益の日本への譲渡など法外な対華21ヶ条を要求し、最後通牒を突き付け無理やり袁世凱政府に受諾させた。 「大正4年に日本の大隈内閣が中国の袁世凱政府に突きつけた『対華21ヶ条要求』をさしていると解する」(東大森下先輩「一高寮歌解説書の落穂拾い」) 「胡地の客人」 中国からの留学生。 「胡」とは、「えびす」のことで、もともとの意味は北方または西方の異民族(秦・漢以前は主に匈奴)のことだが、ここでは中国清朝。清国政府留学生は、明治37年1月17日、31名が初めて入寮した。さらに明治41年には特設予科を設け、1年半の予備教育後、各高校に配置して帝國大学進学の途を開いた。清朝政府留学生を詠んだ寮歌としては、明治42年北寮々歌「玉の臺の」4番歌詞(「つちかはんとて唐人も」)があることは既述。 「二十六歳の光住む」 開寮26周年を迎える自治寮のこと。光は自治と解す。 「光の郷に夢やれぬ」 大正4年2月には、東京の中国留学生24人が21ヶ条要求に抗議して大会を開催した。夢を抱き日本に留学したが、その日本に失望したということ。 「光の |

| 黒雲めぐる西の空 |

2番歌詞 | 衰退続く中国は清朝が滅亡した後も、内乱が起こり、混乱は続いている。その中国の衰退をよそにして、東海の我が日本は、新しい大正の御代となって、海の真珠と山の玉に色美しく輝いている。今日は、大正天皇即位の礼を祝って、一高生は校庭に集まって御大典祝歌を高誦する。 「黒雲めぐる西の空 「黒雲めぐる西の空」は中国の辛亥革命とその後の内乱、「敗壞に寂びし西の土」は清朝の滅亡。 ともに中国の混乱・衰退をいうと解す。清朝滅亡後も中国の内乱・政治的混乱は続いた。大正2年、袁世凱の国民党弾圧に反対して挙兵し失敗した第2革命、大正4年11月には袁世凱の帝政運動に反対し雲南省で起こった第3革命。この第3革命で袁の帝政は阻止できたが、軍閥・政党の相変らぬ抗争が続いた。ちなみに、孫文が袁との抗争に破れ、日本に亡命したのは大正2年8月、袁が第3革命で悶死したのは大正5年6月のことである。 「東瀛の岸」 「東瀛」は、中国から見て東方の大海、東海。転じて、日本のこと。 「御大典壽ぐ」 大正4年11月10日 大正天皇は、京都御所紫宸殿で即位礼を挙行した。一高では先ず11月11日に嚶鳴堂には奉祝式を行い、越えて11月16日、御大典奉祝大饗宴を校庭で開催、この日のために作った御大典奉祝歌「東海波は」を高唱した。 「一同奉祝歌を合唱し立って一齊に乾杯して万歳を三唱す、寮歌を歌い剣舞を舞ひ歡を盡して祝宴を終る。」(「向陵誌」大正4年) |

| あゝ屍の山出でゝ 血潮の海に沈みゆく 夕日弔ふ癈殘に うめく草葉の息吹して 青き匂ひをここはるか 橄欖の香の高きかな | 3番歌詞 | 欧州の大戦では、西部戦線、東部戦線共に戦いは膠着し、戦いは泥沼化していった。戦場には、屍の山が築かれ、真っ赤な夕日が血潮の海に死者を弔うかのように沈んでいく。死傷者のうめきにも似て、腥風が吹き荒れて草ずれの音がわびしい。なまぐさい欧州の戦場から遠く離れて、ここ向ヶ丘は、清々しく橄欖の香が高く漂う。 「あゝ屍の山でゝ 血潮の海に沈みゆく」 第一次世界大戦を踏まえる。 ドイツ軍、はシェリーフェン作戦にのっとり西部戦線での短期決戦を目指したが、大正3年9月のマルヌの戦い以降、西部戦線は膠着状態となった。大正4年4月のイーブルの戦いでは独軍は毒ガスを使用、5月には英客船ルシタニアを潜水艦攻撃で沈没させた。大正4年11月3日には、日本の山下汽船靖国丸が地中海でドイツ軍艦により撃沈させられた。紀念祭直前に始まったヴェルダン要塞攻防の戦い(大正5年2月21日から12月18日)の死傷者は独軍約34万人、仏軍約36万人にのぼるといわれる。東部線でも、大正3年8月、東プロイセン(現ポーランド)のタンネンベルグの戦いでドイツ軍がロシア軍を撃破した後は、独墺軍優勢のまま長期化した。この間、大正4年8月5日、独墺軍はワルシャワを占領し、ロシアはワルシャワから撤退、ポーランド全土を放棄した。 「出でゝ」は、昭和50年寮歌集で「出でて」に変更された。 「青き匂ひをここはるか 橄欖の香の高きかな」 青き匂ひは、草葉の匂いだが、ここでは死臭も含む。橄欖は一高の文の象徴。「ここはるか」は、昭和50年寮歌集で「こゝはるか」に変更された。 |

| 紫山の光今つきて |

4番歌詞 | 日は落ち、わずかに紫色に見えていた山の光が消え果てて、向ヶ丘に夕闇が訪れ、辺りはすっかり静かになった。何となく物悲しくなり思わず涙が頬を伝うが、誰歌うともなく寄宿寮から洩れてくる寮歌を聞くと元気が出てきて涙が乾く。五体に溢れる血潮に強い生命を感じて歌う時、若人であることをしみじみと誇りに思う。 「紫山の光今つきて」 日没後、わずかに紫色に見えていた山の光が消え果てて。 「紫山の光」は夕暮、紫に見える山の光り。杜甫『人日詩』に、「雲髄白水落 風振紫山悲」とある(井下一高先輩「一高寮歌メモ」)。 「 向ヶ丘に夕闇が訪れ、辺りはすっかり静かになった。何となく物悲しくなり思わず涙が頬を伝うが、寄宿寮から洩れてくる寮歌を聞くと元気が出てきて涙が乾く。「伶人」は音楽を演奏する人。特に雅楽寮で雅楽を奏でる人のことだが、ここでは歌い手の寮生。「沈黙の谷」は、向ヶ丘。「谷」は、静寂に沈んだ意であろう。 「甕に溢るる泡だちに 強き生命を歌ふとき」 五体に溢れる血潮に強い生命を感じて歌う時。 「甕」は酒甕、泡は発酵の泡だが、これを人の身体に置き換え解釈した。 「啻に血を盛る甕ならば 五尺の男兒要なきも」(明治40年四高「南下軍の歌」1番)「溢るる」は、昭和50年寮歌集で「溢るゝ」に変更さされた。 |

| 巷をはるかさにづらふ 樹の實の丘に聲立ちて 露おく宵の |

5番歌詞 | 俗界を遠く離れた橄欖の實の熟るる向ヶ丘に寮歌の歌声が上がって、紀念祭が始まった。朝露が降りる朝まで、友と心ゆくまで杯を酌み交して寄宿寮の誕生を祝いながら、自治の寄宿寮が永遠に栄えるように、友よ、さあ、寮歌を歌って自治の力を示そう。 「巷をはるかさにづらふ 樹の實の丘に聲立ちて」 俗界を遠く離れた橄欖の實の熟るる向ヶ丘に寮歌の歌声が上がって。 「さにつろう」は枕詞、さ丹頬ふでさは接頭語。赤い色の意から「もみち」「紐」「色」にかかる。実際の橄欖(本郷正門前の橄欖は、 「露おく宵の酣觴の 筵に幸を祝ひつゝ」 朝露が降りる朝まで、友と心ゆくまで杯を酌み交して寄宿寮の誕生を祝って。「露おく宵」は、徹宵、夜明けまでの意。露には夜露、朝露があるが、ここでは朝露の意。「酣觴」は、盛んに酒を飲む。觴は、さかずき。「筵」は、宴席、ここでは紀念祭。 「力の宿をとことはに」 力の宿は一高寄宿寮。「とことはに」は、永久に。「力」は、自治の力。 「謳へ嗚呼名は力よと」(大正4年「晴るゝおもひに」6番) |