| 語句 |

箇所 |

説明・解釈 |

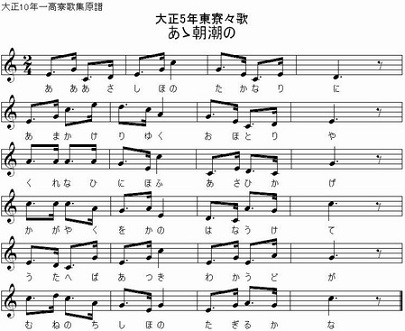

あゝ朝潮の高鳴に 天かけり行く鳳や 紅匂ふ朝日影 輝く丘の花うけて 歌へば熱き若人が 胸の血潮のたぎる哉 |

1番歌詞 |

満潮の潮騒の音が高く響き渡る夜明けの空を、瑞鳥の鳳が空高く翔けてゆく。向ヶ丘に咲く桜の花は、紅に輝く朝日の光をうけて色美しく映えている。その桜の花にも似た頬紅の一高健児が、寮歌を歌えば、満ち潮の如く胸の血潮がたぎってくる。

「あゝ朝潮の高鳴に 天かけり行く鳳や」

「朝潮」は、朝差してくる潮。朝満ちてくる潮。「鳳」は、聖人が世に出れば、それに応じて世に出るというめでたいしるしの鳥。

「星もかすれし黎明を さやかに躍る鳳の 姿は彼の心なり」(大正3年「大空舞ひて」4番)

「紅匂ふ朝日影」

「匂ふ」は、色美しく映える。

「輝く丘の花うけて」

朝日の光をうけて向ヶ丘の桜の花が輝いている。 |

| たぎる血潮にま鹿兒弓 放つ羽張矢の末遠み 輝く星の曙や 淡き黙示のほゝ笑みを ふりさけ見れば若人が 若き心を誰か知る |

2番歌詞 |

古事記で天若日子が天照大御神に賜った真鹿児弓に羽張矢を番えた矢は、遠く天まで飛んでいったという。一高健児のたぎる血潮の意気は、真鹿児弓、羽張矢に似て、天をも突く勢いである。振り向いて遠く、しらじらと夜の明ける東の空を見れば、、明の明星がほのかに光を放って黙示を聞けと輝いている。一心に星の黙示に耳を傾けて道を求め、あるいは国を護ろうと熱き血潮をたぎらせる若き一高生の意気高い心を誰か知っているであろうか。

「ま鹿兒弓 羽張矢」

「ま鹿兒弓」は、鹿を射る大きい弓。「ま」は接頭語。 「羽張矢」は、蛇のように威力ある矢。または大蛇を射たおす矢。また、羽の広く大きな矢をいう。「ハハ」は大蛇のこと。「末遠み」は、はるか遠くまで飛んでいったところ。矢は天照大御神のいる天の安の河原まで飛んでいったという。「み」は接尾語。形容詞語幹について体言をつくる。ここでは、場所。

記神代 「天之麻迦古弓、天之波波矢を天若日子に賜ひて遣はしき。」「天若日子、天つ神の賜へりし天之波士弓、天之加久矢を持ちて、その雉を射殺しき。ここにその矢、雉の胸より通りて、逆に射上げらえて、天の安の河原に座す天照大御神、髙木神の御所に逮りき。」(弓矢の名前が異なるのは、古事記の編者が異なった資料に拠ったからと言われている)

「輝く星の曙や」

「曙」は、夜がほのかに明けようとして、次第に物の見分けられるようになる頃。従って、まだ夜空に星は消えないで残っている。「星」は、明け方東の空に輝く明けの明星のことか。

「黙示聞けとて星屑は 梢こぼれて瞬きぬ」(明治36年「綠もぞ濃き」1番)

「若き心を誰か知る」

「若き心」は、「真鹿児弓に羽張矢」から護國の心、あるいは尚武の心。「星の黙示」から真理の追究心、求道の心等と解した。

「春を營む若草の わかき心を誰か知る」(明治43年「藝文の花」2番) |

| げに人の世は咲く花の かヾやふ春の下夜かな 覺めよと響く鐵鐘の 強き響を力にて 重き運命の扉を破り 雄々しく猛く進まずや |

3番歌詞 |

まったく人の世というものは、月の出が遅く霞がかかった暗い夜に桜の花が今を盛りと咲く春の下夜のようだ。下夜の月は次第に欠け闇夜となり、せっかく咲いた桜の花が見えない。そのうちに桜の花は散ってしまう。すなわち、いかにきれいに花が咲こうとも、世の中が暗くては、桜の美しさがわからない。一高生の使命は、世を照らす灯となって世の中を明るくよくすることにある。それに気が付けば、その自覚の強い力を梃にして、去寮の時でしか開けられないこの城(寄宿寮)の重い扉を打ち破って、世間の荒波に雄々しく打って出よう。

「げに人の世は咲く花の かゝやふ春の下夜かな」

まったく人の世というものは、霞がかかり月の出の遅い下夜の暗い夜に、今を盛りに咲き匂う桜の花のようだ。月後半の下夜の月は、次第に欠け、やがて闇夜となる。「春の下夜」は、霞がかかり、月の出が遅いために暗い。

「花」は、桜の花。「春の下夜」を浮世や濁世の意として、「花」は、この世の地位・名誉(4番歌詞の「浮雲に鐫りし徒し名」、「花は吹雪に任すとも」)と解することが出来るが、ここでは、たんに「桜の花」とする。

「下夜」の「下」は月の後半。従って「下夜」は、月の後半の夜のこと。満月からだんだん月が欠けていき闇夜となる。月の出が、満月(15日)の日没頃から、下弦の月(22から23日)は真夜中、三日月(26から27日)は日の出2、3時間前となる。霞がかかり月の出の遅い下夜では、せっかく咲いた桜の花も見えない。

「かゞやふ」は、静止したものがきらきらと光って揺れる。昭和10年寮歌集で「かがよふ」に変更された。

「望月の盈つれば虧くる」(昭和12年「新墾の」2番)

「『下夜』は不明。『霜夜』の誤としても、前後の文脈になじまない。」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)

「『下夜』は『霜夜』ではなく、『乙夜』の誤植であろう。『乙』の字と『下』の草書体とは酷似している。『乙夜』とは、昔中国で夜を甲、乙、丙、丁、戊の五つに分けた、そのひとつ。現在の午後9時頃から11時頃。『おつや』」(森下達朗東大先輩「一高寮歌解説書の落穂拾い」)

「覺めよと響く鋨鐘の 強き響を力にて」

それに気が付けば、その自覚の強い力を梃にして。「覺めよ」は、「一高生の使命に目覚めよ」というと解した。

「虛榮浮華の俗をなす 世の木鐸は誰が任ぞ」(大正2年「暮靄罩れる」4番)

「重き運命の扉を破り 雄々しく猛く進まずや」

「重き運命の扉」は、俗世間から向陵に塵埃の侵入を隔離する為の城の扉、世間に通じるこの扉が開かれるのは、三年の高校生活を終えた去寮の時である。これは誰にも動かすことのできない重い運命である。ちなみに、寮歌で「扉」というう場合、他に真理の扉、また愁いを鎖す扉などの意で用いられることがある。

「あくがれ出ん城の扉を 叩けば開く矢の響」(明治40年「思ふ昔の」2番)

「われらが籠る高城の 木戸押しあげて打ち出でん 時はや近し吾友よ」(明治36年「春まだあさき」5番)

「堅き扉も開かれん 秘鑰は己が心にて」(大正6年「あゝ青春の驕樂は」4番)

「若き愁ひに鎖されて 扉は重きこの胸に」(大正5年「朧月夜の」4番)

|

| 浮雲に鐫りし徒し名を 犠牲の血潮に洗へかし 男の子の意氣に紅の 花は吹雪に任すとも 堅き巖に徹底の 蹄を深く刻まずや |

4番歌詞 |

一高生が世間に出た時は、いずれは消えてなくなる浮雲のように果敢ないものに記した現世の地位・名誉などに固執すべきではない。そんなものは世のため人のために一命を捧げようとする男児の熱き血潮で洗い流してしまえ。この世に咲かせた地位・名誉の花などは吹雪となって散ろうとも、散らば散れ。巌をも砕く男児の意気で、後世に残る足跡を堅巌の上にしっかりと刻むことこそ男の本懐というものである。

「浮雲に鐫りし徒し名 犠牲の血潮に洗へかし 男の子の意氣に紅の」

はかない現世の地位・名誉など求めるのは止めて、男児たる者、世のため人のために命をかけて尽くすべきだ。

「流るゝ水に記しけん 消えて果敢なき名は追はじ」(明治40年「仇浪騒ぐ」5番)

「花は吹雪に任すとも」

「花」は、前の句の「徒し名」で、現世の地位・名誉をいうと解する。そんなくだらないものは散らば散れ。どうでもいいの意。

「男の意氣に」

「人生意氣に感じては たぎる血汐の火と燃えて」(明治40年「仇浪騒ぐ」4番)

魏徴 人生感ズ二意氣ニ一功名誰カ復論ゼン

晩翠『星落秋風五丈原』 「人生意氣に感じては 成否をたれかあげつらふ」

「堅き巖に徹底の 蹄を深く刻まずや」

「堅き巖」は、前の句の「浮雲」に対すと解す。「蹄を深く刻まずや」は、後世に残るような大業を成就すべく努力せよの意とした。

傳燈録 「譬兎馬一獣、渡河、兎渡即浮、馬渡及半、惟大香像、徹底截流」

「大像が河を渡るに蹄でしっかり川底を踏みしめるように」(井下一高先輩「一高寮歌メモ」)

「真理の探究を確乎たる態度で進めよう、の意」(一高同窓会「一高寮歌解説書」) |

| 野を辿り行く旅人の 心の駒や夜半嵐 なやむ向ヶ陵の上に 希望の光求めくれば 春緑なる一つ草 秋繚爛の花なれや |

5番歌詞 |

真理を探究し、人間修養に励んでいる神聖な学園に、大正4年6月17日から18日にかけて、西寮怪火事件が起きて、大騒ぎとなった。未だかってない悲しむべき不祥事を引き起こした向ヶ丘に、希望の光を求めれば、春は、大正4年4月5日の対三高戦勝利をはじめ野球部が絶好調だったこと、秋は10月30日の帝大運動会および11月7日の駒場運動会で優勝したことをあげることができる。

「野を辿り行く旅人の」

人生の旅の途中、若き三年間を向ヶ丘に旅寝して真理を探究する一高生。あるいは早慶からいまだ王座を奪還できないで野に下ったままの一高野球部のことか。野球部は、大正4年の春は絶好調。早稲田にこそ敗れたが、三高、学習院、慶應を次々に破った。慶應を下したのは明治36年以来じつに12年ぶりであった。

「野に放たれし旅人の 笠傾けてひとり行く」(大正3年「大空舞ひて」4番)

「心の駒や夜半嵐 なやむ向ヶ陵の上に」

未だかってない不祥事件に、大揺れの向ヶ丘に。「夜半嵐」とは、西寮怪火事件のこと。大正4年6月17日払暁から18日早朝にかけ前後3回、西寮に怪火があった。いずれも消し止めたが、犯人不明のまま終わった。

「心の駒」は心が激しく動き抑えにくいことを馬にたとえていう語。

浄 重井筒 「内と外とに引合の、心に駒の諸手綱」

「自治寮創立以来廿有五年其間幾多の事件の起るありしと雖も未だ曽て寮内に火を発せしことは非ざりしに今や即ちこの事あり、誰か悲しむべき不祥事と謂はざるものあらむや、況んや放火の形跡歴然たるものあるをや」(「向陵誌」大正4年)

「春綠なる一つ草 秋繚亂の花なれや」

春は、大正4年4月5日の対三高戦勝利をはじめ野球部が好調だったこと、秋は10月30日の帝大運動会および11月7日の駒場運動会で優勝したことをいう。

古今集 秋歌上「緑なるひとつ草とぞ春は見し 秋はいろいろの花にぞありける」(森下達朗東大先輩「一高寮歌解説書の落穂拾い」)

「久しく時を得ざりし我野球部は名投手を得て昨春神陵頭に凱歌をあげ復活の曙光漸く現はれしが本年に及びて熱烈なる練習に技益々熟して4月初旬先つ遠來の三高軍を一蹴し去り5月學習院を斥け次いで多年の仇敵慶應を破りて明治37年以来十二星霜に亘る宿怨を始めて晴らし覇業漸くその緒につき再び古の黄金時代を現出せんとせしが惜しむ可し連勝の勝を以て戸塚に殺到せし我軍は時非にして敗れ千仭の功を一簀にして缺く。恨なる哉。」(「向陵誌」大正4年) |

| 今丘の上の歌むしろ 春や昔の月影に かはらぬ榮數へつゝ たぎる人情の眞清水を あゝよし酌まむ玉杯や 匂ふ櫻の花かげに |

6番歌詞 |

今宵、向ヶ丘は紀念祭。昔と変わらず向ヶ丘を照らす月光の下、一高寄宿寮は、その栄光の歴史を積み重ねてきた。桜が色美しく咲く木の下で、「友の憂ひに吾は泣き 吾が喜びに友は舞ふ」たぎる血潮に友情を誓って、杯を酌み交わす。

「丘の上の歌むしろ」

向ヶ丘で開かれる開寮紀念祭のこと。「むしろ」は宴会。

「春や昔の月影に」

伊勢物語 「月やあらぬ春や昔の春ならぬ 我が身一つはもとの身にして」

「たぎる人情の眞清水」

共喜共憂の清い友情をいう。「たぎる」は、熱き友情にたぎること。「眞清水」は、汚れなき意。

「友の憂ひに吾は泣き 吾が喜びに友は舞ふ 人生意氣に感じては たぎる血汐の火と燃えて」(明治40年「仇浪騒ぐ」4番)

「加茂の川原の眞清水も 塵の巷にけがされて」(明治38年「比叡の山の」1番)

「あゝよし酌まむ玉杯や」

「玉杯」は、玉で作った立派な杯の意だが、玉は美称と考えてよい。この場合、「たぎる人情の眞清水」を酌み交わす心の杯か、友情を誓って、実際に酒を酌み交すのか。酒を酌み交し、友情を誓うと解す。

「匂ふ櫻の花かげに」

色美しく映える桜の花の下で。「匂ふ」は、臭覚ではなく視覚的に美しいの意。「花かげ」は、桜の花の咲く下。旅寝の宿の一高寄宿寮のことでもある。 |