| 語句 |

箇所 |

説明・解釈 |

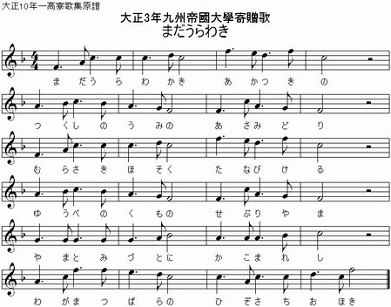

| まだうらわかき暁の 筑紫の海の淺みどり 紫細くたなびける 夕べの雲の背振山 山と水とにかこまれし わが松原の日ぞ幸おほき。 |

1番歌詞 |

朝、まだ夜が明けたばかりの筑紫の海は、うすい綠色に広がり、夕、霊山背振山に紫雲が細く棚引く。山と海とに囲まれて、自然豊かな我が千代の松原での学生生活は、幸せである。

「背振山」

福岡県と佐賀県の境に位置する標高1055mの山。龍が背を振ったことからその名が付けられたという。かっての山岳仏教の霊地であり、現在は縦走登山の山としても人気がある。九大寄贈歌では明治44年「雲や紫」にも登場。

「松原」

明治45年九大寄贈歌「筑紫の富士」の千代の松原か。その一部は福岡市東公園となっている。かって、鉄道唱歌に、天の橋立、美保の浦とともに三松原の一つと歌われた。

|

| 月見草さく芝原に 白く引かれる海の上 霞に浮ぶ島山の 讃美を胸に奏れは 白き校舎をまもりたつ 松の伶人音をあわすかな。 |

2番歌詞 |

芝原には月見草が植えられ、夕暮れて月が出る頃、大形四弁の白い花を開く。白い月見草畑の向うには海が広がって、遠く志賀島、能古島、筑紫の富士が夕闇に霞む海に浮んで見える。思わず「筑紫の富士にくれかゝる 夕べの色の袖ヶ浦」と口遊めば、白い校舎を風や砂から守って立つ松の梢が音を立てて、「梢をわたる譜の調べ」を伴奏してくれる。

「月見草さく芝原の 白く引かれる海の上 霞に浮ぶ島山の」

一面月見草の白い花の咲く芝原のかなたには海が広がり、その夕闇迫る海の上には霞が立ち込め島山が浮かんで見える。「月見草」は、初夏、大形四弁の白花を開き、しぼむと紅花となる。日暮れから開花し、翌日の日中にしぼむ。芝原の綠、月見草の白、海の青、霞の白、島山の黒(?)、そして空は何色か? 夕焼であれば、大分景色も変わってくる。カラー写真のシャッターを押したくなるよう色彩豊かな風景が目に浮かぶ。「島山」は、志賀島、能古島、「夕べの色にくれかゝる」筑紫の富士(可也山)であろうか。

「島山の讃美を胸に奏れは」

「筑紫の富士にくれかゝる 夕べの色の袖ヶ浦」と明治45年九大寄贈歌「筑紫の富士」を口遊んだか。昭和10年寮歌集で、「奏づれば」に変更された。

「白き校舎をまもりたつ 松の伶人」

「まもりたつ」は、防風・防砂林と言う意味か。 「伶人」は、雅楽寮で雅楽を奏ずる人。ここは、千代の松原の梢。

「千代の松原磯づたい 梢をわたる譜のしらべ」(明治45年「筑紫の富士」2番)

|

| やがて消えゆく夕虹の はかなき夢は追はずして 眞白き百合の崇高さに 眞の道をふまんかな 夕陽かゞやく海洋の その雄々しさの意氣抱きつゝ。 |

3番歌詞 |

綺麗だが、やがて消えゆく夕虹のような、はかない夢は追わないで、汚れを知らぬ眞白い百合の花の崇高な心を求めて、真の道を歩みたいものだ。真っ赤に燃える夕陽を豪快に飲み込んで輝く大海の、雄々しい意気を抱きながら。

「やがて消えゆく夕虹の はかなき夢は追はずして」

「夕虹」は夕方に立つ虹。夕虹も、次の句の百合も夏の季語である。

「流るゝ水に記しけん 消えて果敢なき名は追はじ」(明治40年「仇浪騒ぐ」5番)

「夕陽かゞやく海洋の」

博多湾では、日本海側と同じで、夕陽は海方向に落ちる。真っ赤な太陽が金波銀波を立てて海を染めながら沈む様子は勇壮である。

|

| 三年の丘の享楽の 靄に花咲く追憶に 美しき日を生みてゆく 若き心の水底に いとおごそかに力ある 光をはなつわが四綱領。 |

4番歌詞 |

向ヶ丘で過ごした三年は、夢のように楽しく、その思い出は、靄の中にぱっと花が咲いたように、今もはっきりと蘇える。一高生の青春の泉の底には、たいへん厳かで力のある自治の四綱領が光を放って、美しい青春の思い出を生み出している。すなわち、四綱領に則った自治のお蔭で、向ヶ丘の思い出多い美しい青春を送ることが出来たのである。

「三年の丘の享楽の 靄に花さく追憶に」

楽しかった向ヶ丘3年間の思い出は、靄の中にぱっと花が咲いたようにはっきりと蘇る。

「美しき日を生みてゆく 若き心の水底に」

美しき日の思い出を生み出す青春の泉の底に。

「四綱領」

「四綱領」とは、寮開設にともない木下校長が寮生活において守るべき精神として示した四つの項目のことで、次のとおり。

第一 自重の念を起して廉恥の心を養成する事

第二 親愛の情を起して公共の心を養成する事

第三 辞譲の心を起して静粛の習慣を養成する事

第四 摂生に注意して清潔の習慣を養成する事 |

| 静にせまるたそがれの やよひが丘にともりたる 自治燈の灯の桃色を しのぶ今宵の歌の宴 感激の血は頬にもゆる いざ友に友歌ひあかさん。 |

5番歌詞 |

彌生が岡に黄昏が静かに迫って、自治燈に灯がともるころであろう。遠く筑紫の果から、桃色に輝く燈火を偲びながら、当地でも一高関係者が集まって、寮歌の宴を開く。紀念祭を祝う感激の血は頬に燃える。いざ友よ、今宵は歌い明かそうではないか。

「やよひが丘」

本郷一高キャンパス。一高は本郷区向ヶ岡彌生町にあった。

「自治燈の灯の桃色」

「桃色」は、楽しい紀念祭に誘うと言う意味か。

|