| 語句 |

箇所 |

説明・解釈 |

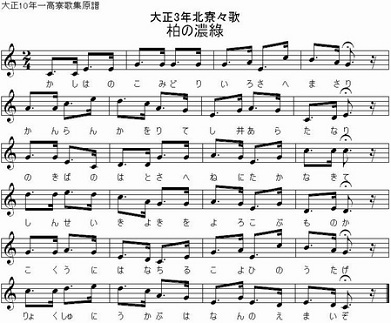

柏の濃綠色冴えまさり 橄欖かをりて四圍新らたなリ 軒端の鳩さへ音に高鳴きて 新生清きをよろこぶものか 虚空に花散る今宵のうたげ 緑酒に浮ぶは何の笑ひぞ

|

1番歌詞 |

綠もぞ濃き柏葉の色は鮮やかにくっきりと色美しく、橄欖の花はいい香りを放って、向ヶ丘は新鮮な気に満ちている。寄宿寮の軒に羽を休める鳩でさえ大きな声で鳴いているのは、諒闇が明けて新しい世となったことを喜んでいるからであろうか。桜の花びらが風に吹かれて舞い散る華やかな今年の紀念祭の宴、たっぷりと注がれた酒杯に浮ぶ一高生の笑みは何を喜んでいるのであろうか。

「柏の濃綠色冴えまさり 橄欖かをりて」

春を迎えた一高の彌栄をいう。柏の葉は一高の武の、橄欖は文の象徴。

「新生清き」

諒闇が明け新しい世を迎えたこと。前の「四圍新たなり」も同じ趣旨。

「何を指すか、はっきりしないが、諒闇明のことか。」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)

「虚空に花散る」

桜の花びらが風に吹かれて舞い散る。「虚空」は、何もない空間、そら。

「緑酒に浮かぶは何の笑ひぞ」

諒闇が明け待ちに待った紀念祭の日を迎えた喜びに笑みの浮かぶ一高生の様子をいう。昨年の紀念祭は諒闇中のために、一切の飾付・余興のない淋しいものであった。「緑酒」は、もともとは中国の緑色の上等な酒の意だが、寮歌では美酒、うまい酒の意。誰が飲もうが関係はないが、強いて言うなら一高生である。

「嗚呼玉杯に花うけて 緑酒に月の影やどし」(明治35年「嗚呼玉杯」1番)

|

| 南灰ふる花櫻じま 東飢う陸奥出羽路 黒雲巻きては天なほ暗く 朔風荒んで六花飛べども 春立ちかへりて向ヶ陵に 南枝の白梅香に立ちそめぬ |

2番歌詞 |

大正3年1月12日、南では鹿児島の桜島が大噴火しおびただしい灰が降り、大正2年、東では米どころの東北が大凶作に襲われた。桜島では黒煙が天高く舞い上がり黒雲の如く天を蔽って昼なお暗く、東北では北風が吹き荒れ吹雪となったが、向ヶ丘には例年どおり春が廻って来て、南向きの陽当たりのよい枝には、はや白梅の花が咲いて、辺りにいい香りを放っている。

「南灰ふる花櫻じま」

大正3年1月12日の桜島大噴火をいう。

「東飢う陸奥出羽路」

大正元年からの米価騰貴で民衆困窮の下、大正2年は東北の大凶作をいう。「歳」は、穀物のみのり。穀物のできぐあい。「歳飢う」は、「歳飢」、凶作の年、凶歳。

「朔風荒んで六花飛べども 春立ちかへりて向ヶ陵に」

北風が吹き荒れ、吹雪となっても、時がくれば春は巡ってきて。朔風は北風、六花は雪。

「南枝の白梅香に立ちそめぬ」

南向きの陽当たりのよい枝には、はや白梅の花が咲いて、辺りに香をはなっている。「そめ」は「初め」。有名な「湯島の白梅」から、また菅原道真を文の神としていたことから、本郷一高の梅は、白梅が多いようである。なお「南枝春信」は、画題で、南画・文人画に多い。

「寒梅一枝春早み」(明治45年「あゝ平安の」3番)

|

| 大正三年彌生のはじめ 友どちむつびて祝ひことほぐ 清くも守りし若き日のため はたまた我等が二十四ねんの 許さず悖らず汚れを知らぬ 榮えある歴史のよろこびのため |

3番歌詞 |

大正3年3月1日、一高生は親しく集まって紀念祭を催す。真理を追究し人間修養に努めて清く過ごしてきた若い日のために、あるいはまた、寄宿寮24年の、曲がったことを許さず汚れを知らない栄光の歴史を喜び祝うためである。

「大正三年彌生のはじめ」

大正3年3月1日は第24回紀念祭の日。年数が寮歌に表示されるのは一高寮歌で極めて珍しい。諒闇明けの喜びからであろう。既述のとおり、昨年の紀念祭は諒闇中のために、形ばかりの淋しい紀念祭であった。

「いま諒闇の雲散りて 大正維新第四年」(大正4年「あゝ新綠の向陵に」5番)

「3月1日。第24囘紀念祭來る。天氣好晴にして瑞氣寮内に充つ。嚶鳴堂に於ける記念式を了るや一般觀覽者を入場せしむ。珍奇を凝らせる各寮の飾物を初め劔舞大神樂野試合相撲、或ひは各寮假裝行列等興味津々として盡きず一日の歡樂に醉へる寮生は同夕の茶話會に雪崩れ込み徹宵して之を祝けり。」(「向陵誌」大正3年)

「悖らず」

まっすぐ。「悖る」は、姿態・性質がゆがむ。ねじり曲がるの意。

|

| 月影冴えたる武蔵ヶ原に 凝っては散るなり文武の精華 證左を求むる奸惡の世に 無明をつんざく暗香高く 淡紅濃白夕さり來れば 清くも灯をもる自治のともしび |

4番歌詞 |

広大な武蔵野を照らす月は、一高運動部・文芸部の栄枯盛衰の歴史を昔から見てきた。一高はこれまで何のやましいことはなく、正々堂々とやってきた。しかし、このところ一高を中傷誹謗する記事・論調が目立ったので、これに反駁するために朝日・読売両紙上に、第一高等学校寄宿寮委員の名で誤解爆砕の檄文を出した。この格調高い反駁記事を世間の人が読んで、非難中傷の記事が荒唐無稽の虚偽であることを分かってくれたであろう。西の空が赤く、東の空が白くなって、日が落ち月の出る夕方になれば、清い心で今日まで連綿と守ってきた自治燈の灯が世の汚れた闇を照らして向ヶ丘に灯る。

「月影冴えたる武藏ヶ原に」

草より出でて草に沈む月の名所武蔵野に月光が冴える。月は次の句「凝っては散るなり文武の精華」を、天上からずっと見てきた。

「草より出でて草に入る 月をも見けん武蔵野の」(明治35年「この芽も春の」5番)

「草より草に沈み行く 片われ月の武蔵野に」(大正6年「若紫に」3番)

「凝つては散るなり文武の精華」

この頃の運動部の不振、文芸部の隆盛(同年寮歌「黎明の靄」3番参照)を踏まえ、盛者必衰の理、榮枯盛衰の世の習いをいう。

「文にしても武にしても、その輝かしい精華がまとまったかと思うと、ばらばらになってしまう。凝縮しては霧散する。」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)

「證左を求める奸惡の世に」

虚偽で荒唐無稽な、こんなくだらない記事にも反駁しなければならない汚れた世の中に。この頃、一高を中傷誹謗する記事が多く、それに厳然と抗議したことをいう。また、駒場運動会の明治大学選手の妨害と一高の抗議を含めて云うかもしれない。一高同窓会「一高寮解説書」は、「悪賢く功利的なこの世の中では、文武の精華の表面的な証拠を求めるだけであって。」と解説する。「證左」は証人または証拠、「奸悪」は心がねじ曲がっていること。

| 大正元年11月 |

雑誌『武侠世界』12月号に発行人押川春浪の新渡戸校長誹謗記事が出る。委員、押川を訪ね謝罪文を書かせたが、謝罪記事掲載の約束は履行せず。

|

| 11月25日 |

最近、一高非難の記事・論調多く、反駁のため朝日・読売両紙上に第一高等学校寄宿寮委員の名で誤解爆砕の檄文を出す。

「噫天下一高を議する今日に於いて極れりと謂ふべし。彼の無稽の語と、荒謎の説と、吾人素より歯牙にもかけざる所なりと雖も或は恐る、盲目千人の俗界に於て、遂に一盲萬盲を導くの弊に陥るなきを。

即茲に一書を草して、吾人が動かざる態度を明らかにして、世の懐疑者をして、その適歸する所を知らしめんとする所以なり。天下の士幸に吾人が意の存する所を諒とせよ。

第一高等學校寄宿寮委員」

(「向陵誌」大正元年)) |

「無明をつんざく暗香高く」

煩悩にとらわれた迷いの世界(俗界)を打ち破る、どこからともなく漂ってくる闇の中の香気。格調高い寮委員名の反駁記事を見て、世間の人達は一高を非難中傷する記事が虚偽であることを分かってくれたことであろう。

「淡紅濃白夕さり來れば」

「淡紅濃白」は、西の空が夕陽で赤く、、東の空が月の出で白くなる(所謂「月白」の)夕方の光景をいうか。 「夕さり來れば」は、夕方になると

柿本人麻呂 「玉かぎる夕さり来ればさつ人の 弓月が岳に霞たなびく」

「『淡紅濃白』は、濃い紅と濃やかな白、自治のともしびの形容か」(井下一高先輩「一高寮歌メモ」)。

「『淡紅濃白』は、不詳。作者の造語であろう。」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)

|

| ああミネルバの神マルスの神も よろこび溢るゝわがともからと 三春一夜の歡會のため 今宵はつどひぬ夜をよもすがら 紫色濃きひともととしも 時じくかをれる自治の丘の上 |

5番歌詞 |

ああ、我ら一高生を守るミネルバの神・マルスの神も、喜びこぼれる一高生とともに、春の一夜を紀念祭のために過ごすため、徹夜で向ヶ丘にお出でになっている。一高生は、みな気品高い兄弟であって、常に向ヶ丘の自治寮に気高く香っている。

「ミネルバの神 マルスの神」

マルスの神、ミネルバの神はギリシャ神話の神(呼び名はローマ神話)、それぞれ武(柏葉)、文(橄欖)の象徴。柏葉橄欖は一高の校章である。

「マルスの神は矛執りて ミネルバの神楯握り」(明治35年「混濁の浪」4番)

「三春一夜の歡會のため」

春の一夜を紀念祭のために。三春は春季1月(孟春)、2月(仲春)、3月(季春)をいう。

一高同窓会「一高寮歌解説書」は、「三度の春を経ること。『三秋』というのも同じ。三か年」という。

「紫色濃きひともととしも」

一高生はみな気品高い兄弟である。「ひともと」は「一本」、「しも」は強意の助詞。紫色は、「としはや已に」(明治41年東大)では華美驕奢を象徴したが、ここでは気品高く高貴の意。ちなみに高官の印璽の組紐の色は紫、相撲の立行司木村庄之助(横綱格)の装束は総紫である。

古今867 「紫のひともとゆゑに武蔵野の 草はみながらあはれとぞ見る」

古今868在原業平 「紫の色濃き時は目もはるに 野なる草木ぞわかれざりける」

「時じくかをれる」

「時じく」は、「ときじ」(形シク活用)は時が定まっていない。また季節外れをいうが、ここは、時を限らずいつも、常にの意。

|