| 語句 |

箇所 |

説明・解釈 |

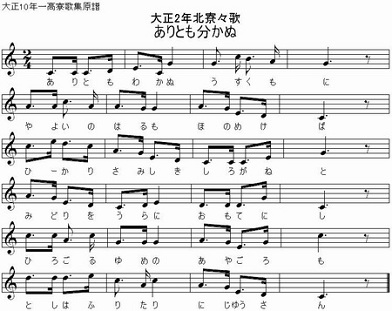

| ありとも分かぬ薄雲に 彌生の春もほのめけば 光さみしき白銀と 緑を裏に表にし ひろごる夢の彩衣 年はふりたり二十三 |

1番歌詞 |

三月ともなれば、あるかないかわからない薄雲が空に現れるようになって、向ヶ丘にも春がやってきたようだ。寒々とした白い残雪は融け冬は去り、草木は芽吹いて辺り一面綠の春が来た。開寮以来、自治寮の理想はどんどん広がっていって、我が寄宿寮は今年、23周年を迎えた。

「ありとも分かぬ薄雲に」

薄雲は巻層雲、春の晴れた日に薄く刷いたように見える雲。非常に薄いため、出来初めの段階では空との見分けがつきにくい。春の雲としては、他に、空にふわりと浮ぶ白雲(積雲)がある。

「最初『そそのかされる薄雲』となっていたのを、同寮(?)の久米氏達が、『そそのかさるる』では可笑しい、イブの全寮茶話会で問題になるぞと、いちゃもん(?)をつけたので、世良田氏と根本氏(作曲・作詞者)と相談して、『ありとも分かぬ』と直した由。」(井上司朗大先輩「一高寮歌私観」)

「彌生の春もほのめけば」

向ヶ丘にほのかに春が訪れると。「ほのめく」は、ほのかに現れること。彌生は、春三月と彌生が岡(向ヶ丘)をかける。

「光さみしき白銀と 緑を裏に表にし」

残雪が融け、辺り一面綠が勢いづいてきた様子。綠を表、白銀の残雪を裏、表裏を季節の交代と解した。

「ひろごる夢の彩衣 年はふりたり二十三」

自治寮の理想はどんどん広がっていって、我が寄宿寮は今年開寮23周年を迎えた。

「立寮23年の間に、寮生達が夢みた理念、理想にはさまざまな色合いとひろがりのあったことを歌い」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)

|

| 含めば甘き花片の 紅の頬かすめては 淡き愁のいざなひに 解き得ぬ秘密ありとしも 生命を愛づる小羊の ちひさき涙人知るや |

2番歌詞 |

春愁に陥ると、訳もなくもの思いに沈んでしまって、頬紅の顔もたちまち消え失せてしまう。春の愁いについ引き込まれてしまうのには、何か秘密があるのだろうが、自分には分からない。人生どう生きるべきか真剣に思い悩みながら、涙を流している若人のいることを世間の人は知っているだろうか。

「含めば甘き花片の 紅の頬かすめては」

花片を口にしてしまうと、その味は甘いけれども、頬の紅を奪い取ってしまう。すなわち、春愁に陥ると、訳もなくもの思いに沈んでしまって、頬紅の顔もたちまち消え失せてしまう。「甘き花片」は春愁。「かすめては」は、「掠めては」で、こっそり奪い取ること。

「淡き愁いのいざなひに解き得ぬ秘密ありとしも」

春の愁いについ引き込まれてしまうのには、何か秘密があるのだろうが、自分には分からない。

「生命を愛づる子羊の ちひさき涙人知るや」

人生どう生きるべきか真剣に思い悩みながら、涙を流している若人のいることを世間の人は知っているだろうか。

「生命感に鋭敏な青春期であればこそ、われわれは人生の謎に人知れず悩まざるをえぬ運命にあることを歌い」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)

|

| この世のいのち一時に こめて三年をたゆみなく 淋しく強く生きよとて 今はた丘の僧園に 晨の鐘も鳴り出でゝ 黙思に笑むや友と友 |

3番歌詞 |

人生の旅の途中のひとときに根を詰めて、三年間を真理追求と人間修養のために向ヶ丘で過ごす。ちょうど今、孤独に耐え、強く生きて行けと、向ヶ丘に朝の鐘が鳴り出した。夜通し語り合っていた友と友は、その鐘の音を聞いて、お互い黙って微笑んでうなづく。

「この世のいのち一時に こめて三年をたゆみなく」

人生を旅とみなし、その一時、三年間を真理の追究と人間の修養のために、一高の寄宿寮で過ごす。「たゆみなく」は、なまけないで。とだえることなく。

「淋しく強く生きよとて」

真理の追究と人間修養には、孤独に耐え抜ぬく強い意志が必要である。

根本 剛(作詞者)『一高校友会雑誌』明治45年11月号「哀傷の涙をしめと教えられし 強くさびしき生命なりしな」(森下達朗東大先輩「一高寮歌解説書の落穂拾い」)

「今はた丘の僧園に」

「丘の僧園」は一高寄宿寮。古代寺院は全寮制の学問寺であった。多くの僧侶が教義を究めるため戒律厳しく僧坊で起居をともにした。一高寄宿寮をこの古代寺院・僧坊になぞらえた。今も南都西ノ京の唐招提寺には礼堂・東室として往時の僧坊が残る。

北原白秋 『桐のの花』「歎けとていまはた目白僧園の 夕べの鐘も鳴りいでにけり」

「晨の鐘も鳴り出でゝ」

「晨の鐘」は、丘の僧園(寄宿寮)の朝の鐘。もちろんフィクションである。「こめて三年をたゆみなく淋しく強く生きよ」と黙示する。

「出でゝ」は、昭和50年寮歌集で「出でて」に変更された。

「黙思に笑むや友と友」

「黙思」は、無言で考えていること。ここは、「友と友」は、朝の鐘が鳴るまで、夜を通して語り合っていたか。友との間では、心がお互い通じ合っているので言葉は必要がない。寄宿寮生活を通じ、寮生は「友の憂ひに吾は泣き 吾が喜びに友の舞ふ」固い友情で結ばれる。

「『友と友』の心が互いに通じ合っていることをさす。」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)。 |

| 若き日の影仰ぐべき 光も消えて追憶の 青き霧降る中にして 赤き灯もゆる驕樂の 丘の三年はひたすらに 吾等が夢の住むところ |

4番歌詞 |

燦々と輝いた太陽は西に沈み、仰ぐべき光は消えてしまった。すなわち三年が過ぎ向ヶ丘を去る日は近づいた。向ヶ丘に青い夜霧が降り、懐かしい思い出は霧の中に閉ざされた。しかし、青春の熱い血潮を滾らせた楽しい思い出は、紅の炎となって青い霧の中で燃えている。向ヶ丘で過ごした三年間は、まさしく「短かりしよ其の三年 麗しかりしその夢よ 嗚呼紅の陵の夢」であり、向陵は、我ら一高生の夢の住家である。

「若き日の影仰ぐべき光も消えて」

燦々と輝いた太陽は西に沈み、仰ぐべき光は消えてしまった。三年が過ぎ向ヶ丘を去る日は近づいたの意か。「若き日の影」は、日中の輝く太陽。若い日の姿を懸けるか。「光も消えて」は、日没で暗くなって。

「追憶の 青き霧ふる中にして」

向ヶ丘の思い出は、青い夜霧中に閉ざされたが。

「赤き灯もゆる驕樂の 丘の三年はひたすらに」

青春の熱い血潮を滾らせた楽しい思い出は、紅の炎となって青い霧の中で燃えている。向ヶ丘で過ごした三年間は、まさしく「短かりしよ其の三年 麗しかりしその夢よ 嗚呼紅の陵の夢」であり、向陵は、我ら一高生の夢の住家である。「驕樂」は、大いに楽しむこと。

「短かりしよ其の三年 麗しかりしその夢よ」(大正3年「黎明の靄」5番)「嗚呼紅の陵の夢」(同2番)

「ここでの『驕樂』はよい意味での『おごり・たのしみ』をさしている。『赤き灯』は、寮生達の情熱をさす。その気持を『驕樂』といっている。」(一高同窓会「一高寮歌解説書」) |

| 世は諒闇の憂こめ 萬象聲をひそめては 今宵記念の歌筵 音なくすべる夕づゝに 光を望む若き子の 生命の歌もなやみあり |

5番歌詞 |

世は諒闇の愁いに満ち、ありとあらゆるものが声をひそめ物静かである。陽が落ちた西の空に、早くも宵の明星は、静かに光を放って輝く。一高生は、この明星に黙示を得ようと光を望むが、やがて宵の明星は消える。一高生が今年の紀念祭で歌う寮歌の歌声は低く、憂いがこもっている。

「諒闇」

(「まことに暗し」の意)天子が父母の喪に服する期間。その期間は1年と定められ、国民も服喪した。ここではもちろん明治天皇崩御の服喪。

「音なくすべる夕づゝに 光を望む若き子ら」

「すべる」は、静かに光を放つ夕づつの形容。「夕づゝ」は、宵の明星。日没後、一番先に西の空に見える金星。この明星に「行く手を定む光」を望む。しかし、宵の明星の光は、すぐに消えてゆく。昭和50年寮歌集で「夕づつ」に変更された。

「遙かに見ゆる明星の 光に行く手を定むなり」(明治34年「春爛漫」5番)

「(宵の明星の)光の静かな動きを望み見て、前途に思いをかけている。」(一高同窓会「一高寮歌解説書」)

「生命の歌もなやみあり」

生命の歌は、寮歌。寮歌を歌えば力が湧き元気になるはずであるが、歌声は低く、愁いがこもる。 |