<><> SUMIO'S HOME PAGE <><>

ねぶた(「ねpuた」とも)祭というものを初めて見た。映像などでは季節になれば必ず取り上げられるので、断片的な知識はあったものの、実物を目の辺りにしたのは初体験だった。

ねぶたの起源ははっきりとはしていないようだ。いずれにしても古来からの

精霊おくりや七夕などの年中行事の中で、夏祭りとして初めは豪商、大地主などの力の象徴として出発し次第に市民に引き継がれ、それが昨今の一段と賑やかで盛大な町興しのイベントの様相を呈するまでになってきたのだろう。

精霊おくりや七夕などの年中行事の中で、夏祭りとして初めは豪商、大地主などの力の象徴として出発し次第に市民に引き継がれ、それが昨今の一段と賑やかで盛大な町興しのイベントの様相を呈するまでになってきたのだろう。青森県下の街ではいくつかのねぶた祭りが行なわれているが、今回見たのは五所川原市の立佞武多と呼称されているものだ。例年8月4日〜8日に市内中心部の運行があり、町全体が祭り一色となる。

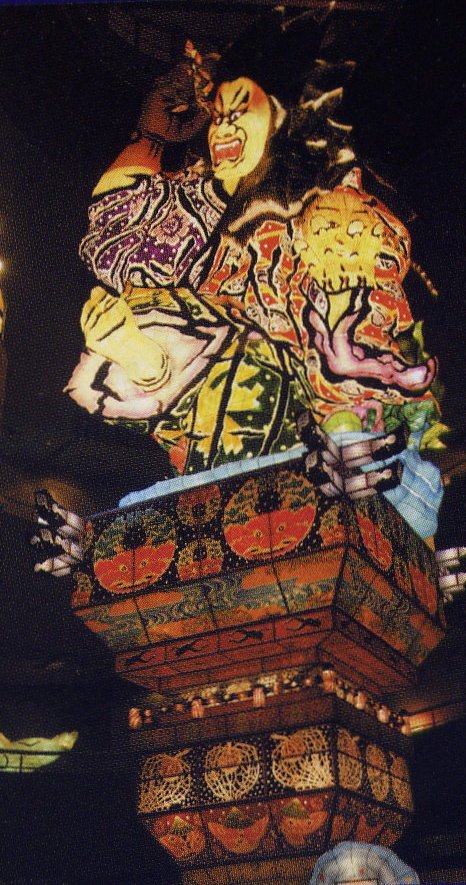

大きなものは高さが22mを越える。建物に例えると7階立てくらいになるそうだから、見ていても壮観だった。

むしろ何かのはずみで突風でも吹いてきたらどうなるのかと少し気になったが、そこは15m/秒の大風にも耐えられるように鉄骨の支柱によって支えられているとのこと。(詳しいことは知らないが他所のそれは高さは5〜6m、 ただ形が大きく幅と奥行きが7〜8mある由。)

市の「佞武多 の館」にはそれだけのねぶたを数基収納できる特別の倉庫のような立派な建屋があるのには感心すると同時に驚いた。常時展示されていて上から下へ自由に見ることが可能。

同市の中心部はこの高さで安全に練り歩くだけの空間の確保に、電線の類が全て地中に埋められている。今回は13基のねぶたの内3基がこの特大高のもの、それに中型が4台だった。

囃子方やねぶたの台車を引きまわす曳き手、跳人(はねと) や化人と呼ばれる踊り手など、一基のねぶたには少なくても数十人、多いものは数百人が一団となって付いてまわる。

跳人の群舞が又見事だ。他の祭りにもあるが一つの集団が一糸乱れずその祭りや、土地特有の踊りを披露していく様は見ていて飽きない。

ねぶたの基台部分は大概が大きな荷車のようになっていて、その上に人形などが乗せられている。練り歩く途中で四つ辻など広い場所では指揮者の号令の元、一斉に 気合をかけぐるっと一回りして見せたり、また左右に大きく揺らしたりして見物人を喜ばせる。

針金の型に和紙を貼り付け電燈で内部照明して出来ているにしては、大きさといい色彩の鮮やかさといい又それを取り巻く組衆の熱気といい 、非常な迫力がある。大きな山車の祭り行列に較べると重量は20トン近くもあってあまり変わらないのに、何となく見ていて安心感があるのはやはり紙とその灯りの柔らかさから来る印象の為か。

五所川原市は人口7万人足らずの街。しかしこの祭りの時は一気に数倍に膨れ上がる。

予め決まっているねぶたが通る街路には、早くから市民が思い思いに敷物や椅子を並べて見物席を確保する。やがて時間になって太鼓組を先頭に賑やかな囃子が響き、ねぶたがゆっくりと進んでくる。知り合いや自分達の関係する先の一団であれば掛け声を交わし、彼らに拍手を盛大に送ったりしている。

要するに街全体、街挙げての交歓会であり、夏の夜の憂さ晴らしである。東北三大夏祭りといえばこのねぶたの他、秋田の竿燈祭り、仙台の七夕祭りだ。北に行くほど熱気がこもっているといわれるが確かに強く入れ込む人々の集まりを見ることが出来た。

次回はまだ経験していない秋田の竿燈祭りを是非見たい思っている。

以 上