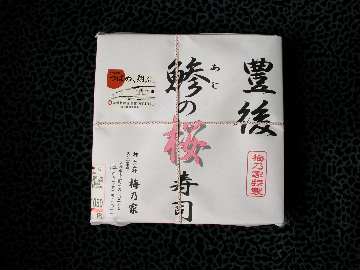

10時01分に日豊本線の漫遊を終えた綾小路さんは、いったん改札を出て駅弁を購入した。

そして久大本線のホームに向かうと、すでに10時19分発の列車は入線していた。

車両はキハ125形で、車体には派手に『YELLOW DIESEL CAR』とペイントされている。

綾小路さんは何故かこの車両を見ると、ある歌を思い出す。

『We all live in a Yellow Submarine,Yellow Submarine,Yellow Submarine』。

ビートルズの『イエローサブマリン』である。

間違っても、金沢明子の『イエローサブマリン音頭』ではないことを付け加えておく。

しかし、口ずさむ歌詞は違い、『We all get on a Yellow Diesel Car,Yellow Diesel Car,Yellow Diesel Car・・・』。