�@���₠�A���ɍ��ȃz�e���������B

�c�A�[�ł̌F�{�̃z�e���͏h�������w�F�{�z�e���L���b�X���x�����Ȃ��A���̃z�e���͑I�ׂȂ������B

�|�[�^�[���ו����܂ʼn^��ł���A���k������B

�������A���������̍��z�e���ł͂��邪�A�����H����͂����Q�邾���������B

�`�F�b�N�C���͂��������P�O���R�O���߂����������B

�����āA�������܂������A�s�d�͉^�s���Ă��Ȃ��B

�F�{�w�U���O�O�����̔���s����Ԃɏ�Ԃ��邽�߁A�^�N�V�[�ɏ���Ă���Ƃ���ł���B

�����A�����͍���̋�B�S�����s�̎����I�ȂP���ڂł͂��邪�A�����Ȃ�ő�̖ړI�ł����F���ɏ�Ԃ���B

�S���t�@���ɂƂ��ē���̘H���ł��낤�B

�@�܂��͎������{���ɏ�Ԃ��āA��F���̋N�_�w�ł��锪��w��ڎw�����B

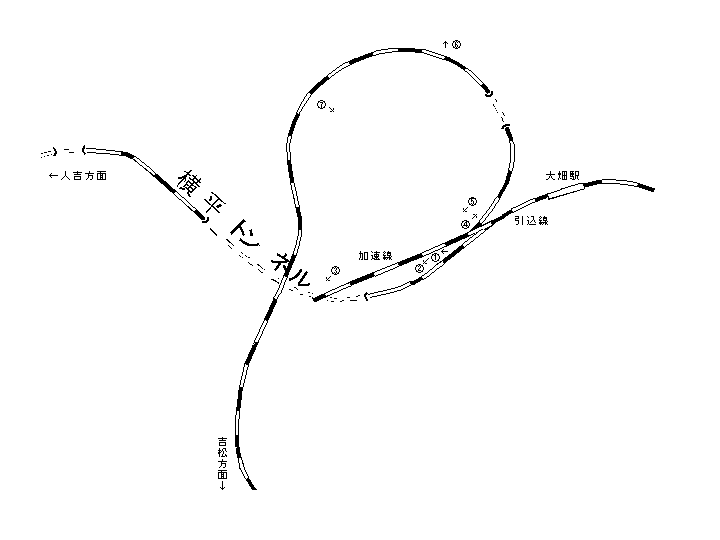

�F�{�w�Ԃ�����Ԃ͍���ɕ��Ă����L��{����K�ڂɁA�܂�������ɐi�B

�����Ă����ɉw�\���Ƃ������Ƃ���ɍ����|�������B

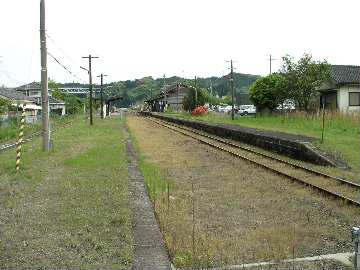

�V�����̎ԗ���n�ł����̂��A��K�͂ȍH�������Ă���B

���̐�ɂ͍��˂������I�ɍ���Ă����B

�����͍�����ʂ����͂������A�C���t���Ȃ������B

������Ǝ��s�������A�������Â���ł��܂��ʂ������ǂ����B

�F�y�w���߂���ƁA����ǂ͍����Ԃ����O�p�����E��ɕ��Ă������B

��Ԃ͂���ɐi��Ő璚�w���߂��A���炭����Ƒ傫���E���ɕ��Ă������H���������B

���̐�ɂ͍��˂�����A�F�{���ʂ͍H�����Ȃ̂����ɓ˂��o�Ă���B

�����āA���̔��Α�������ƁA�傫�ȐV����w�������Ă����B

�������H�͐V�������甎�����ʂւ̏�p���̓��}�w�����[�߁x������o�C�p�X�������̂ł���B

�����A����Ȍ��i�͂����Q�x�ƌ����Ȃ���������Ȃ��B

���ɗ���Ƃ��͐V���������L���āA�o�C�p�X�͓P������Ă���̂��낤�B

�����H����͐�ڈ���̃V���b�^�[�`�����X�����B

�@��Ԃ͂U���R�V���ɔ���w�ɓ��������B

�}���I��F���̔��Ԃ܂Ŏ��Ԃ͏��Ȃ��B

�܂��͉��D��ʂ�A�w�ɂ̎B�e���B

���̎��A�܂��V���O���Ƃ����̂ɍ��Z�����w���炼�낼��Əo�Ă����B

������Ԃɏ�Ԃ��Ă����̂��낤�B�i���j

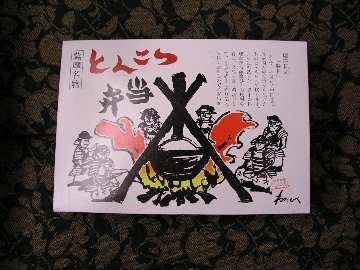

�w�ɂ��B�e��A�Ăщ��D��ʂ�z�[���ɏo���B

�����ʼn��D������������e�ɁA��F���̂O�L���|�X�g�������Ă���̂������B�i�E�j

��F���P�Q�S�D�Q�L���̋N�_�ł���B

|