のと鉄道漫遊も3日目となった。

初日はより道で北陸鉄道の漫遊となり、目玉は加賀一の宮駅舎であった。

2日目はいよいよ、のと鉄道の漫遊に突入した。

目玉は『オユ10』だったのではないだろうか。

そして3日目の今日は、のと鉄道を行きつ戻りつ、終点の蛸島まで行くことになるのである。

果たして何が綾小路さんを待っているのか。

昨日は『綾小路さんはほとんどホテルで朝食をとらない。』と書いたばかりだったが、今日はいただきました。

でも、仕方ないだろう。

乗車した7時12分発の列車は、下り列車に限ると、羽根駅を発車する朝一番の列車だったのである。

宿で確認すると、6時30分過ぎにいただけることになったからである。

まあ、たまにはのんびりしようか。

国民宿舎『能登うしつ荘』の最寄り駅は『羽根駅』。

昨夜下車した際に、10分もあれば充分であることを確認していた。

ところがせっかちな綾小路さんは、結局は6時45分ぐらいには宿を出たのだろうか。

6時53分ごろには波根駅に到着していた。

そして羽根駅はのと鉄道の『スタンダード駅』だった。(左)

これは10分もいらないかも、3分あれば充分か。

駅をくまなく撮影しても、カップヌードルはまだできてなかったりして?

しかし、今日もこのタイプの駅舎をいやと言うほど見ることになるのである。

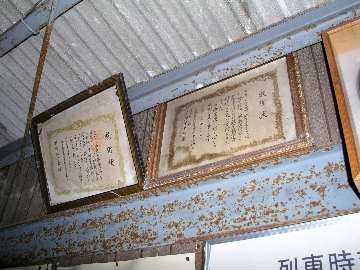

ここの待合室には何故か感謝状が掲げられていた。(右)

どうやら国鉄時代のものだった。

何故、ここにあるのだろう。

というか、能登線廃止の際に、これらの感謝状は何処へ行くのだろうかと、綾小路さんは老婆心ながら思った。

|