一夜明けて、今日はいよいよ、のと鉄道に乗車である。

そのうち、穴水から先の『能登線』は文字通り、一生に一度きりの乗車となるだろう。

しかし、よくぞここまで来れたものだ。

廃止の情報を耳にして4ヶ月余り、この年大当たりの台風の難も逃れてくれた。

有給休暇も首尾よく取れたし。

さあ、行こうか。

目標はすべての駅での撮影だ。

そのために今日は出発を5時24分発の始発列車に早めたのだった。

綾小路さんはホテルに宿泊しても、ホテルではほとんど朝食をとらない。

それは朝食つきのホテルでも同様である。

だいたい、朝食のいただける時間は早くても7時ぐらいからで、その時間にはすでにチェックアウトしていることがほとんどである。

今日ももちろん、始発列車に乗車するので、チェックアウトは5時過ぎだった。

その時間では朝食を食べられるはずもなかった。

もちろん、ANA『スカイホリデー金沢』の金沢都ホテル宿泊にも朝食は付いていた。

そこでチェックイン時に丁重に辞退したのであるが、なんと朝食のサンドイッチを作ってくれると言う。

おお、なんと行き届いたサービスではないか。

こんなサービスを受けたのは初めてのことだった。

しかも朝は早すぎるし、ツアーでの宿泊である。

うれしいねえ。

そのサンドイッチを列車が発車してすぐにいただいた。

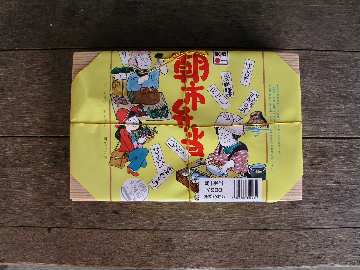

ケースはやや大きめで、どんなサンドイッチが入っているのかと過大な期待を抱くものだった。(左)

中身は適量のサンドイッチだったが、味はなかなか。

缶コーヒーにお手拭、ナプキンも付いているのがさすが一流ホテル。

もし、また金沢に宿泊することがあれば、金沢都ホテルに宿泊して、朝食をぜひ食べて見たいと思わせるものだった。

|