�h�}�[�j�ʐM�ɘA�ڂ̃G�b�Z�C

�u�؏��̃J���^�[���E�}���W���[���E�A�}�[���v

�o�b�N�i���o�[

�u�؏��̃J���^�[���E�}���W���[���E�A�}�[���v

Vol.1

�p���@���b�e�B�ƃ^���A�e�b��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

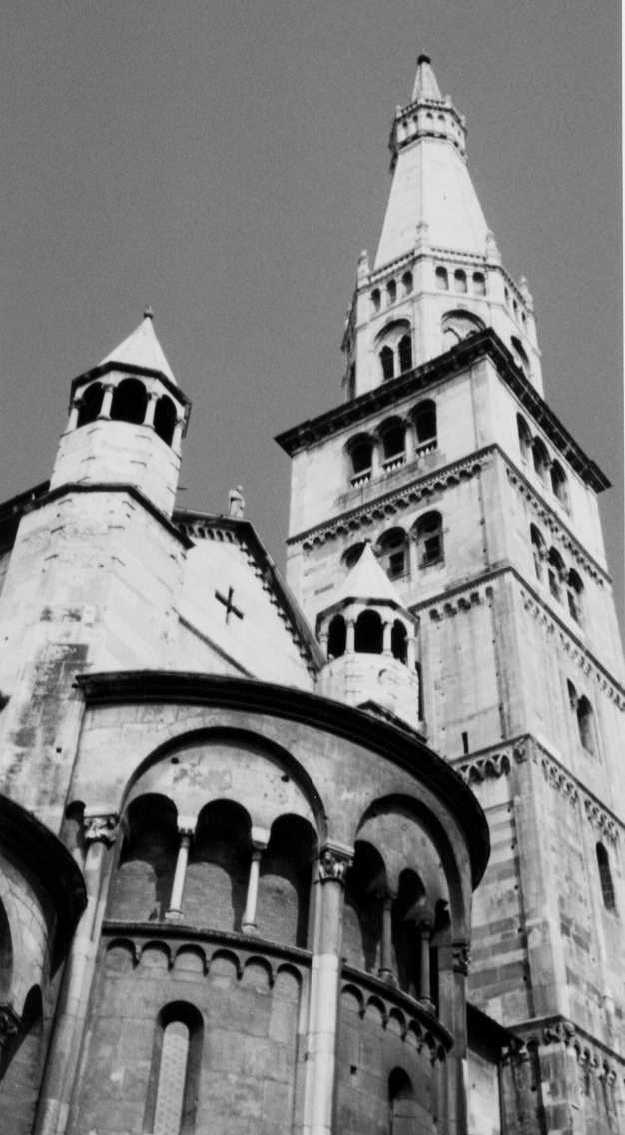

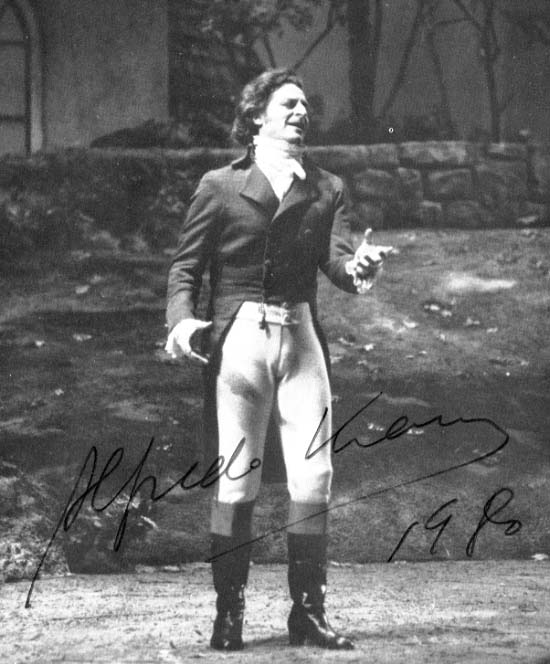

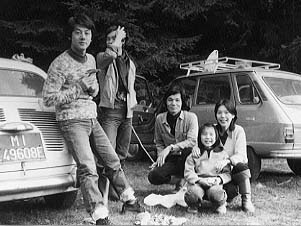

�@���͂Ƃ肽�Ăăp���@���b�e�B�̃t�@���Ɖ]���킯�ł͂Ȃ����A���̎ʐ^�ɂ͂�������̑f���炵���z���o���l�܂��Ă���B������20���N�O�C�^���A�̃��f�i�s�̃x���B���b�N���Ƃ̃T�����ł̃X�i�b�v���B

����ɐ旧�U�N�O���y��w�̊w�����������͏t�x�݂𗘗p���ď��߂ẴC�^���A���s�ɗ��������B�i�|�����������\�����g��������̊ό��o�X�Œm�荇�������V�̃C�^���A�l�v�Ȃ͎����I�y��������Ă���ƒm��ƁA�p���@���b�e�B�͔ޓ��̎��j�̐e�F���ƌ����B���̎��͔��M���^�ł��������A�A����\�����g�ŎB�����ʐ^�𑗂�Ɖ��ƃp���@���b�e�B�̒��M�T�C������̂k�o�������ė����̂������B�����~���m�ɗ��w���Ă�����ԂłQ���Ԓ��̔ޓ����Z�ރ��f�i�ɗV�тɍs���ƁA�ޓ��͎����X���̐e�ʉ��҂�F�l��ɏЉ�A����ޓ��̉Ƒ��̈���Ƃ��ċ�����|�������B���̓�����x���B���b�N���Ƃ͎��̃C�^���A�ł̎��ƂƂȂ����B�N���X�}�X�╜���Փ��̋x���͌����ɋy���A�ɂ�����ƃ��f�i�ɏo�����ޓ��Ƌ��ɉ߂����k�C�^���A�̒��Y�K���̉ƒ됶����g�������đ̌����鎖�ƂȂ����B���̂ւ�̂��Ƃ͂܂��������Љ��Ƃ��ăp���@���b�e�B�̎��ɐG��悤�B

�@�������łɐ��E�I��e�m�[���������ނ͐��E�����щ��قƂ�ǎ���̂��郂�f�i�ɂ��Ȃ������̂����A�A���ė���Ƃ悭�F�l�B�ƐH���ɍs�����肵�Ă����悤�ŁA�x���B���b�N���Ƃ̎��j�}�E���Ƃ��K���A������荇���Ă����B�����ł悭���̂��Ƃɂ����b�Z�[�W�A�T�C������̐V�������R�[�h��{���͂���ꂽ�肵�Ă����B����Ȃ�����ˑR�d�b���������ė����B�u�����̒����`���[�m�i�ޓ��̓��`�A�[�m�������Ăԁj���ƂɐH���ɗ��邩�痈�Ȃ����v�ƁB�����ɂ������͗[������ʖ�̃A���o�C�g�������Ă����B�H���͖����ł�������Ɖ���Ęb���炢�͏o���邾�낤�ƃ��f�i�Ɍ��������B�����Ă��ɖ{�������ꂽ�B�����ނ̓_�C�G�b�g���Ō��ݒ��ł͂Ȃ��������A���������̂悤�ɑ̂��f�J�������B�}�E������A�����̖K��̓v���C�x�[�g�ȗF�l�B�Ƃ̉�H�����烌�b�X���Ȃǂ����܂Ȃ��悤�ɁA�ƌ����Ă����̂����A�Љ���ƃ��`���[�m�͎����s�A�m�̏��ɘA��čs���ȒP�ȃ��H�J���[�[���̂킹�A�������̃A�h�o�C�X��^���Ă��ꂽ�B�����Ď��������~���m�ɖ߂�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�����m��ƁA�܂��H���ɂ͑����̂ɔނ���D���ȃx���B���b�N���Ɠ����̃p�X�^�g�^���A�e�b���h�����ƈꏏ�ɐH�ׂĂ��ꂽ�̂������B�������ނ͂��̌�F�l�B�Ɩ��H�ג��������������B�Ȃ����͂��̔�`�́g�^���A�e�b���h���}�E���̕ꃊ�[�i�Ƀp�X�^�̑ł�������K���A�䂪�Ƃ̐H��̏d�v�ȃ��j���[�ƂȂ��Ă���B���`���[�m�͋C���ʘN�炩�Ȑl�������B

���T���^���`�A���ꂱ�ꁄ�@Vol.2 �@

�@���̗L���ȃJ���c�H�[�l"Santa Lucia"�ɂ܂��b�����X�B�{�������̐��l�̖��O�ŁA�����m�̂悤�Ƀi�|���̊C�݂̈ꕔ�̒n���ł���A�������̂����̂ł���B�������́u�T���^�@���`�[�A�v�Ə����ׂ��Ƃ��낾�낤���A���{���Ɂu�T���^���`�A�v�Ƃ����Ă��������B�i���͎q���̍��w�T���^�E���`�A�x�ł͂Ȃ��A�w�T���^���E�`�A�x���Ƃ���v���Ă܂����B�G�b�A���Ȃ����ł����H�I�j

�@���ʁu�T���^���`�A�x�̊y���ɂ͂��̉̂̍�Ȏ҂Ƃ��ăe�I�h�[���E�R�b�g���E�Ƃ������O���L����Ă���B�������ނ��{���ɍ�Ȃ������ǂ����͒肩�ł͂Ȃ��B�ނ̕��A�M���[���E���C�E�R�b�g���E�̓i�|���ɒ�Z�����t�����X�l��ȉƂŁA���̒n��<Girard>�Ƃ������y�o�ŎЂ��P�X���I�����ɐݗ������B1827�N���܂�̑��q�͕��̎d���������p���A�Â�����̂��p����Ă����i�|���̃J���c�H�[�l�����X�ɍ̕����Ă͏o�ł����B���̂��A�ł��܂��ɉ�X�͂����̌Â��̂��̂������o����̂��B���̎苖�ɂ���C�^���A�̎����ł����͔̉̂ނ̍�ȂƂ���ē��邪�A���̌h������̑�ȃi�|���^�[�i�̉̎�ł��茤���Ƃ́i���̕��͈̑�ȃi�|���^�[�i�̍쎌�Ƃł������j���x���g�E���[�����́A�w�R�b�g���E�̓T���^���`�[�A�i�����͋����ł������j�̋��t�B�ɂ���ĉ̂��p����Ă������̉̂��A�̕����A�A�����W���ďo�ł����B�x�Ƃ��̃A���\���W�[�̉���ɋL���Ă���B�܂�"Sul

mare lucica�`"�Ƃ����ǂ��m��ꂽ�̎��̓R�b�g���E���o�ł����ۂɁA�R�\���B�b�`�i������{���C�^���A�l�̐��ł͂Ȃ��A���҂��s���j���i�|�������̉̎�����C�^���A�W����ւƒ������A����w�x�ł��鎖���L����Ă���B

�@���Ď����~���m�ŕ�炵�Ă������A���\���R�ł͂��������A���o�C�g�Ƀs�A�m��M�^�[�������Ă����B���k�̓C�^���A�l���C�����l�A�����ē��{�l�̎q���B�����������B�C�^���A�l�ɋ�����ۂɈ�ۓI���������́A�����m�̂悤�Ɂ��t�H���e���Ƃ����_�@�J�[�|�����Ƃ��������y�p��͑S���C�^���A��Ȃ̂Ő������Ȃ��Ă����k�͓ǂ��̒ʂ�ɗ������e���Ă����̂��B���Č��n���{�l�w�Z�ɒʂ����k�̈�l���w�|��ŃR�[���X�̔��t������Ƃ����̂Ō��w�ɏo�������B���ɋߏ��̃C�^���A�l�̏��w�Z�̎q���B���吨���҂���Ă��āA���{�l�̎q���B��������u���ꃁ���X�v���̌��ɑ劅�т𑗂�傢�ɐ���オ���Ă����B�v���O�����̍Ō�͓��{�l�̎q���B�̃R�[���X�Ŏ��̐��k�����Ƃ������ɑ�����ʂ����Ă��ꂽ�B���̍Ō�ɃC�^���A�l�̎q���B�ɂ��ꏏ�ɉ̂��܂��傤�ƌĂъ|���āu�T���^���`�A�v���C�^���A��ʼn̂����B�Ƃ��낪�C�^���A�l�̎q���B�͒N�����̗L���ȉ̂�m�炸���ق��Ă��܂����B�C�^���A�͖k�Ɠ�̃M���b�v���傫���l�X�̑����݂͌��ɉ����v���Ă��Ȃ��B�~���m������k�C�^���A�ł̓i�|���ɑ�\�����암���y�̂��镗���������B�����ł́u�I�[�\���~�I�v���u���@�}�h�j�[�i�v�i�~���m�̑�\�I�J���c�H�[�l�B�F�����m�ł����H�I�j�̕����|�s�����[�Ȃ̂��B����ɏ��w�Z�ɂ͉��y�̎��Ƃ͂Ȃ��A�~���m�̎q���B�́u�T���^���`�A�v�Ƃ����̂��������K���������Ȃ������̂��B

<Santa Lucia>�@�@�u�T���^�@���`�[�A�v

�@�@�@�@�@�@�@�F�J�B��

�P�j�@���u�₩�@���P���@�g���₩�@�������

�����Ă�́@�C�ɂ�����

�T���^���`�[�A�@�T���^���`�[�A

�Q�j���敗�����@�S�Ȃ���Ł@�y�����ЂƂƂ��@����������

�M�̏����@�����o���Ă�

�T���^���`�[�A�@�T���^���`�[�A

�R�j�e���g�����Ăā@�H���̗p�Ӂ@�����Ղ�H�ׂā@�������悤

�ǂ����l�́@�M�ɏ����

�T���^���`�[�A�@�T���^���`�[�A

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �T���^���`�[�A�̕��i�@�P�X�V�Q�N�R�����߂ăi�|����K�ꂽ�ۂɎB�e�B

�T���^���`�[�A�̕��i�@�P�X�V�Q�N�R�����߂ăi�|����K�ꂽ�ۂɎB�e�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���C�^���A�̃e���r�ǁ��@Vol.3

�������p���@���b�e�B�ƐH�����������f�i�ł̂��b���B

�@�C�^���A�ł̎��̎��ƁA�x���B���b�N���Ƃ̒��jMario�̓C�^���A�l�̂�����R�̊��オ�o���Ȃ��B�܂莩���̖��O�𐳂��������ł��Ȃ��̂��I�B������ނ͎���ނ̗F�l���߂Ă���n����UHF�̃e���r�ǂɘA��čs�����B�X�^�W�I�ɓ���Ɖ����̂��Ă݂Ă���ƌ����̂ŁA�����ɂ������s�A�m�ŁuCore

'ngrato�i�J�^���|�j�v�������Ȃ���̂��Ɓi�s�A�m�̒e�����͂��ꂵ���o���Ȃ������j�A���̖�W����������\��̉f����R�O���J�艺���A���̓��ʔԑg����邩��o�����Ăق����ƌ����̂��I�B��̍��c������RAI�ł��u�f��xxx�́�������������v�Ƃ������͓̂�����O�A�����Δԑg���������x��Ďn�܂�����A�t�ɔԑg�������I����Ď���p�̎��v�������f�����ςȂ��ɂȂ��Ă����肷�鍑�Ȃ̂ŁA�����̎��ł͋����Ȃ�������ɂ͂������������B��ɂȂ�}�������M�^�[����ɃX�^�W�I�ɓ������B�C���^�����[��}�݂Ȃ����ɃJ���c�H�[�l��e�����ʼn̂����B�����I����f�B���N�^�[���l�I�ɃI�y���u���̖���v�́u�l�m��ʗ܁v���̂��Ă���ƌ����̂ʼn̂��Ɓu�Ȃ�Ĕ����������I�v�Ɗ������ė܂𗬂��Ȃ��畷���Ă��ꂽ�B����ɋǂɂ͕����㉽�{���d�b������A���̒��ɂ͎��̉̂����u�}���}�v���A�S���Ȃ������ꂳ����v���ċ����Ă��܂����A�Ƃ�����������̂��������ƌ����b�������B���̋ǂ�FM������Ă��āA�}���A�E�O���[�c�B�A�Ƃ�������DJ�̏��̎q�ƗF�B�ɂȂ����B���O�͂����������̂łǂ�Ȕ��l���Ǝv���ƁA�c�O�ł����B�ǂ��炩�ƌ����ƒ����{��t���Ă���̂��ʕꂳ��������Ⴍ�����悤�Ȋ����ƌ������番����₷�������B�����������ɂ��C�^���A�l�炵���z�C�Ȗ��ŁA�ޏ��Ƃ��Ƒ��t�������ɂȂ�B���̎������f�i�ɍs�������͂��ɔޏ��̔ԑg�ɂ��o������DJ�܂ł���Ă��܂����B�ޏ��͂��̌�ʂ̗`�ɏ��"Contessa"�܂蔌�ݕw�l�ɂȂ��Ă��܂��B�K��Ă݂�Ɗق̗���ɂ͐X������A�T�����ɂ͗��̔��݂̏ё��悪�f�����A�c�ɋM���Ƃ͂����㗬�Љ�̐������_�Ԍ��邱�Ƃ��o�����B���������̌ヂ�f�i�ŁA�܂�Ń����[����̌Ï鏄��c�A�[�ɂł��o�Ă������ȁA���̔��݉Ƃ��X�ɐ������@�ɑ��������B�܂����̊ق̗���̑O�ɗ��ƁA������5m�ʂ͂��肻���ȑ傫�ȌÂ��S�_���̃Q�[�g�ƁA���E�ɂ��ꂼ��R�Om���炢�̃t�F���X�������B�Ȃ��͐^�ɐ^�����������������E�͔��ł����Ƃނ����S���\���[�g�����炢��܂ő����ăg���N�^�[���k���Ă����B���̂܂��ނ����ɟT���Ɩ����т�����A�X�ɂ��̂ނ����ɂR�K���Ă̊ق̉����������Ă���B���̊ق̎傱���͂��̃p���@���b�e�B�������̂����A�Ȃ�Ƃ��̔N�A�Ⴂ�ޏ��̑��݂�����݂ɏo�ė����A���̊ق�������ɏ���n���ďo�čs�����̂������B

�@�@�@�@�@�@�@�e���r�o�����̃X�^�W�I�� �@�@�@�@�@�@�@�@���p���@���b�e�B��a�O�ɂ�

���A�[�e�B�X�g�V���E�C�^���A���@�@vol.4

�C�^���A��Ƀr�W�l�X������̂͑�ς��Ƃ����b�͂悭�����B�[�������Ȃ����́A�x��ł��肾�̂ƈ��]���肾�B�m���ɓ��{�̏��K�����猩����[�Y�Ȃ̂��낤�B����m�l�����̃X�J�[�t������L���ȃf�U�C�i�[�Ƀf�U�C�������C�^���A�̂�����F�H��ɔ����������̂̔[�������������ō���ʂāA�h�C�c�ɔ������Ă݂��Ƃ���A�������͂�������_��ʂ�ɔ[�i���Ă����������B�Ƃ��낪�̐S�̐F�Ƃ��������Ƃ��������Ƃ��ǂ��Ȃ��A�u�����Ȃ��v���i�ɂȂ��Ă��܂����������B����ł͔���Ȃ��Ƃ����̂ł�ނȂ��܂����̃C�^���A�̍H��ɍĔ����B���ς�炸�[���͂����������������̂́A�Ȃ�Ƃ������Ȃ��ǂ��������Ɏd�オ��A�z�b�Ƌ��ʼn��낵���������B�@

�@�ȑO���镑��W�҂����[�}�Ō��������Ă����B�A���㊴�z��q�˂��Ƃ����قNj�J�����Ă����炵���A�u�������͎d�������ɍs���Ƃ��낶��Ȃ��B�ł��A�[�`�X�g�Ƃ��Ă͂���Ȃɋ��S�n�̂������͂Ȃ��B�v�Ƙb���Ă��ꂽ�B�������̈ӌ��ɂ͎^������B�����������ł̓r�W�l�X�̂����������������炤���͗ǂ����̘b�����悤�B

�@�C�^���A�͍������|�p�ł���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B���R�|�p�ƂɂƂ��Ă͋��S�n���ǂ����A���������M���ׂ��͐l�X�̌|�p�ɑ���ӎ��̍������낤�B�l�X�̎��|�p�I�Z���X�̐����͂������̎��A���̉��l�ς̍����A�܂�|�p�ɂǂꂾ���������l�ς�u���Ă��邩�́A��ʓI�ɂ͉䂪���Ƃ͑傫�ȍ�������ƌ��킴������Ȃ��B�p���@���b�e�B�̌̋����f�i�̋��s�X�̐^�ɁA�X�̃V���{���A�ʏ�"�M�������f�B�[�i�i�ԑ��j"�ƌĂ������������嗝�̏��O�����吹��������B�����Ă��̌����Ɂu�|�p�Ƌ���v�Ƃ����Â���������āA���܁u�|�p�Ƃ̃~�T�v�Ƃ����̂��s����B1980�N�T���C�^���A���w���ۂR�N�ڂ��}�������A���͂��̃~�T�ɏ����ꂽ�B���グ�����̍����V��Ƀp�C�v�I���K���̑����ȉ��F�������B�����܂ł͕��ʂ̃~�T�Ɖ���ς�邱�Ƃ͂Ȃ��̂����Ⴄ�̂͂������炾�B���ʂȂ琹�̑��܂��͉�O�����̂���������̂����A�����ł͂��̑���ɃQ�X�g�Ƃ��ď����ꂽ�����p�C�v�I���K���̔��t�Ő��̂�Ə����~�T���i�s����B���̂悤�Ȋ��ʼn̂��邾���ł������������̂����A�~�T�̈�ԍŌ�ɉ�O�̑�\���Ւd�ɐi�ݏo���삫�A���ƁI�u�|�p����X�ɗ^���������_�l�ƁA�������X�ɒ��ړ`���Ă����|�p�ƂɐS����̊��ӂƋF�������܂��v�Ƃ����F�������Ă��ꂽ�̂������B�|�p�Ƃ̒[����Ƃ͂����A�ꉞ�͂��̃~�T�Ɍ|�p�Ƃ̑�\�Ƃ��ď�����Ă������̑O�łł���B�C�^���A�Ƃ��������ǂꂾ���A�[�e�B�X�g�ɂƂ��ċ��S�n���ǂ����ł��邩�Ƃ����ق�̈������b��������B

�@

���f�i�̃h�D�I�[���̏��O"�M�������f�B�[�i�h�@�@

���f�i�̃h�D�I�[���̏��O"�M�������f�B�[�i�h�@�@

���J���c�H�[�l�@�~���l�[�[���@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Vol.4

�@�X�����ł̓~���m�̎q���B���u�T���^�E���`�A�v��m��Ȃ������Ƃ����b���������B������~���m���͂��ߖk�C�^���A�̐l�Ԃ̑����́A�i�|�����͂��߂Ƃ����C�^���A�̐l�Ԃ��u���͑ӎ҂ŕn�R�l�v�ƃo�J�ɂ������Ă���̂��B�k�������������D���Ȏ��ɂ͉��Ɣ߂����������낤�B

�@�~���m�ɗ��w���Ă����A���̗ǂ������~���m���q�̗F�l�B�ɗU���āA�X�͂���ɂ���u�K�b�g�E�l�[���i���L�j�v�Ƃ����������ɗV�тɍs�����B�����͏T���̖�P�P�����߂���Ƌ}�ɓ��₩�ɂȂ�B�V��j�����킸�O���[�v���ƂɃM�^�[���������ė��ẮA�u�o���x�[���v�Ƃ��u�h���`�F�b�g�v���̒n�̐ԃ��C�������݂Ȃ���A���ꂼ��ɍD���ȃJ���c�H�[�l���̂��Đ���オ��X�Ȃ̂��B���������߂ĖK�ꂽ��A�����̂��Ƃ����̂Łu�I�[�E�\�[���E�~�[�I�v���̂����B�F�ꉞ�Â��ɕ����Ă���Ē��ɂ͈ꏏ�ɉ̂��Ă����l�������̂����A�ǂ����������オ��Ȃ��B�A���R�[���ɉ����āu�J�^���[(Core

'ngrato)�v���̂������������B�������͏�肭�̂�������Ȃ̂ɉ��́H�ƁA���̖�͂����ς畷�����ɉ�����̂����A���̓X�ŊF���̂��Đ���オ���Ă���̂����͂قƂ�ǒm��Ȃ������B��������͑������~���m�����ʼn̂���~���m�̃J���c�H�[�l"Canzone

Milanese"�ł���Ƃ����B�����疼�Ȃł��i�|���̉̂��̂��Ă��Ȃ��ǂ����������B�k�Ɠ�̒��̈���������ȏ��܂ŋy��ł����̂������B�����ł��������F�l�ɕt�����Ă�����ă~���l�[�[�̊y�����������݁A�������~���m���q�B�ɋ����Ă��炢�A�M�^�[��e���Ȃ���̂����ݐ��Ȃ����m�ɂ����Ƃ���ŁA�Ăсu�K�b�g�E�l�[���v�ւƏ�荞�ށB�~���l�[�[�̑�\�ȁu���E�}�h�j�[�i�v�������ȃ~���m�a��ʼn̂��ƁA���芅�сA���̎������\�z���͂邩�ɒ����A���̖�͂��������̃e�[�u���Ɉ������肾���ƂȂ�A���C���◿�����h�[���ƍ��������ꂽ��A�X�����̕��̊�������Ɏ���Ă͂���Ȃ������B�ȍ~���s���Ă����҂���A�����Ń~���l�[�[�ȊO�ɂ��l�C�̂��鑽���̃J���c�H�[�l���o���邱�Ƃ��o�����̂������B�͂����茾���Čo�ςƂ͈���āA�J���c�H�[�l�E�~���l�[�[�̓i�|���^�[�i���͉��y�I�ɂ��q�b�g�Ȃ̐��������N�͐��i���B�������Ȃ��Ȃ����̂���a���̂���������A���~���l�[�[���̂��A�C�s������߂������z���o�̊X�A���̊��X�Ƃ����Z�����ɕ�܂ꂽ�D�F�̒����݂�����������A�D�����e�������F�l�����̖ʉe���h��ړ����M���Ȃ�̂��B

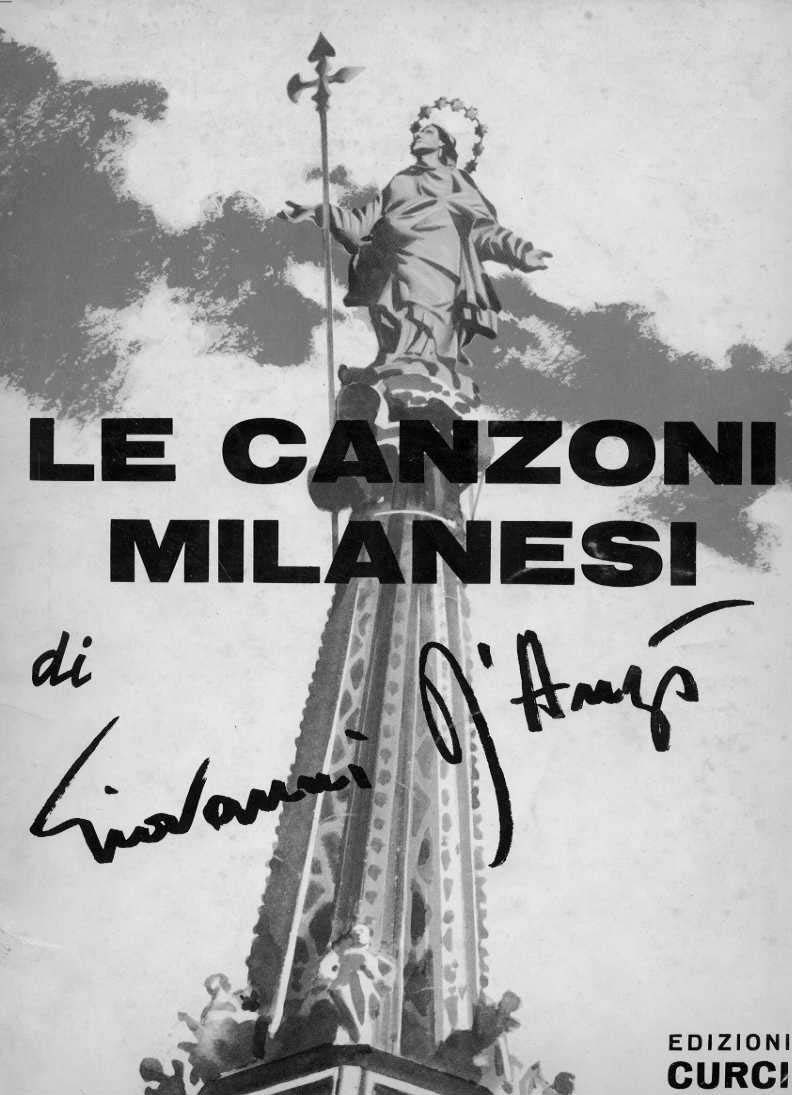

�J���c�H�[�l�E�~���l�[�[�̑�\�I��ȉƁ@G.D'Anzi�@�̋ȏW�̕\��

�J���c�H�[�l�E�~���l�[�[�̑�\�I��ȉƁ@G.D'Anzi�@�̋ȏW�̕\��

�������܂Ő���オ�鋏�����u�K�b�g�E�l�[���v

���C���̓J������Ђ��Ⴍ�ŋ���Ńh���u���ň���

�M�^�[��e���Ȃ���̂��Ă���͕̂M�ҁB

���X�J�����ƃ}���A �J���X��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Vol.6

�@�����C�^���A�̑��̊X�łȂ��~���m�ɗ��w�����傫�ȗ��R�̈�́A�����ɃX�J���������邱�Ƃ������B���w�������n�߂Đ���������������

���V���b�L���O�ȃj���[�X�����ꂽ�B���I�̃v���}�A���̃}���A�E�J��

�X���]�����B�M���I�J���X�t�@�����������ɂ͑�σV���b�L���O�ȃj���[�X�������B���������ɂƂ��Ă͑�ςɃ��b�L�[�ł��������B�Ɖ]���͔̂ޏ�������ł��傤�ǂP�P����A�X�J�����Ŕޏ��̒Ǔ��C���F���g������������ł���B�����m�̂悤�ɃX�J���̓C�^���A�I�y���̑��{�R�ł���A�J���X�͂P�X�T�O�N�ォ��U�O�N��ɂ����āA���̍ł��d�v�ȉ̕P�ł���A�X�J���ɌN�Ղ��e�o���f�B�Ɛl�C������̂������B���̃L�����A�̏����ɂ����Ă̓~���m�̕x�����l�M�[�j�̔���A���̍˔\���J�Ԃ����A�₪�Ĕނƌ������ă~���m�ɏZ��ł������������������̂ŁA�Ƃ�킯�X�J�����Ƃ͉����[���A�����̃~���l�[�[�Ɉ�����Ă���B���̃X�J�����̃J���X�Ǔ����Ɖ]���킯�ŁA�ꐶ�̑z���o�ƂȂ�̌������邱�Ƃ��o�����̂������B

�@�������͊J��̂S���ԑO���琳�ʓ����ɕ��̂ōs��̔�r�I�O�̕��ɕt�����Ƃ��o�����B�Ƃ��낪�����J��ƂȂ����u�ԗ�͕���A�l�X�͉��ɂƓ����ɉ��������đ卬���ƂȂ����B���������ւ����������

���r�[�ɓ��肻�̂܂܋q�ȂɂȂ��ꍞ�ށB�����㕔�̃X�v�����^�[�Ƃ��Ė炵�������O�̃_�b�V���ŁA��K�قڒ����̂߂����ɍ���Ȃ��P���Ȃ��m�ہB�����Y�ꂽ�����̓��͓��ꖳ���A����������҂ɂ͖����ŃX�J�����ł̃J���X�̖��������C���^���̃`�F�g�����[�x���̂k�o���R�[�h���z��ꂽ�̂������B�������Ȃɕt�������̕G�̏�ɂ͂��̂k�o���u����Ă����̂������̂����A���̏㒅�̃{�^����������Ė����Ȃ��Ă����B���̃��R�[�h�͂�������O�s�o�̉�Ƃ̉ƕ�ł���B�e���r�̂���Ӓ�c�ɏo���������炢�����A���̘A���ɂ��̖{���̒l�ł�����������̂��I�B

�@���ĉ�n�܂����B�n�߂̓X�e�[�W�ɃX�N���[�����~�낳��A�u�g�X�J�v�Ɓu�Z���B���A�̗����t�v���̋L�^�f�悩��A�J���X�̉̂���ʂ���f���ꂽ�B���ۂɃJ���X���I�y���ɏo�����ĉ̂������Ă���p���A�f���ł��̎����߂Č����̂������B���̃J���X�̑f���炵���͂܂����߂Ę_������肾���A�Ƃ���������͂���͐������̂ł������B�����Č㔼�͔ޏ��Ɖ��̐[�������l�X���d��ɕ��сA���ꂼ��ɔޏ��̑z���o������Ă��ꂽ�B���̃����o�[�͂Ƃ����ƁA�o���Ă������ł́A�ޏ��ƍł������������A�����ޏ��̔ӔN�̗��l�ł��������Ɖ\�����e�m�[���̂f�D�f�B�E�X�e�[�t�@�m�i���{�ł̓X�e�t�@�[�m�ƌĂ�邪�������̓X�e�[�t�@�m�ł���I�j�A���]�\�v���m�̂f�D�V�~�I�i�[�g�A�w���҂̂b�D�}���A�E�W�����[�j�A���̕v�����M�[�j�܂ł����B��ԖY����Ȃ��R�����g�̓����M�[�j�̂��̂������B����͔ޏ��̂Q�Ԗڂ̕v�I�i�V�X��ᔻ������̂������B�I�i�V�X���}���[�A��ʖڂɂ����A�Ƃ������̌��t�ɑ傫�Ȕ��肪�N�����̂��͂�����Ɗo���Ă���B�f�B�E�X�e�[�t�@�m�͂قƂ�Nj����Ă����B���O�̑�������������ċ��ɗ܂��Ă����B

�@�����Ă��̓~�A�X�J�����͑n���Q�O�O���N�̋L�O���ׂ��V�[�Y�����}����B�ʏ�̃V�[�Y�����y���ɒ��g���Z�������V�[�Y�����n�܂����̂������B���̐�R�V�[�Y�����̃X�J���ł̃I�y���O���A���čK���ȓ��X���������낤�I�I�I���̂��b�͂܂�����B

���̓��z��ꂽ�i�̃X�J�����ł̖����\�̃��C���^����LP�̃W���P�b�g�B�u���f�A�v�u���V�a�̏��v�u�m���}�v�u�}�N�x�X�v�u�g

�����@�g�[���v�u�֕P�v��1952�N����1955�N�ɂ����ẴX�J�����ł̋L�^�����߂��Ă���B�w���҂̖�������ƁAA.���H�b�g�AC.M

�W�����[�j�ƕ����L.�o�[���X�^�C���i���f�A�E���V�a�̏��j�̖���������B1977�N10��16��(���j16���ƃW���P�b�g�̗��ɋL�����

����B�E���ɃX�J�����̃}�[�N����������̕��ł��邱�Ƃ������Ă���B

�@�@�@�@�@���X�J�����V��V�~���@ Vol.�V�@

�@���̓~���X�J�����ł͐��X�̃I�y���E�o���[�̖������J��L�����Ă��邱�Ƃ��낤�B���̗��w���̎O�N�Ԃ̃X�J�����ʂł̑z���o��O���Ɉ�������������b�����悤�B

�@���݃X�J�����̃`�P�b�g�͒����荢��ȃv���`�i�`�P�b�g�ł��邪�A���̍��������ł͂Ȃ��ɂ���A��͂��ɓ���邽�߂ɂ͂��Ȃ�̓w�͂Ɖ^���K�v�������B���͕n�R�w���̐g���Ȃ̂œ��R�����V��V�~�̍��Ȃ��A�\��J�n�Ɠ����ɗX�ǂ���U�ւ𑗂��Đ\���ށB���܂��ܔN���̎����ƂԂ���ƗX�ǂ͂ǂ������������ւ������̑卬���ƂȂ�B���ߑO�������ς��������Ă���Ƃ̎v���ňבւ𑗂�B����ł���肭����ƃ`�P�b�g����ɓ���̂����A���͕ԋ��̐U�ւ݂̂������Ă���B����m���͂��������R���ʂƂ������Ƃ��낾�������낤���B���Ȃ�������A�܂��}�Ɏv�����������Ȃǂ͖�ܕS�~�̓V��V�~�̗������˂炤�B���͒��߂�������ׂΓ��ꂽ���A�l�C�̂��鉉�ڂ��ƒ���������̂������B�����̗ǂ��ʒu���߂悤�Ƃ���A�K�i���U�K�܂ŋ삯�オ���čs���˂Ȃ�Ȃ��������A���x�����Ă��鉉�ڂ͐ؕ�����ɓ���Ă����U�A��A�H�����ς܂��ĊJ���M���M���ɏo�����čs���B������n�܂�̂��W�����W�������B����Ȏ��͎V�~����̃x���`�ɍ��|���A����͌����ɉ����������B�Ƃɂ����V��V�~�̗������̗͑͂Ɖɂ̂�������L���Ȃ̂Ŏ��͓��������B

�@�����m�̂悤�ɓV��V�~�̓I�y�����̑��A���B�N�����u�u�����H�[�v������ł��������C�ɓ���Ȃ�������u�V�[�b�v�Ƃ��Ԃ��B�܂��A���A���I����Ă���t����~�ނ܂ł͌����Ĕ�������Ȃ��A�N�����@���Ƃ����u�V�[�b�v�Ƃ����B���p�A�����Ėҗ�Ș_�����n�߂�y������B�Ⴆ�Ύ����ڌ�������Ƃ��Ă̓h�~���S�����I�e�������̂������̂��Ƃ��B�J�[�e���R�[���Łu�u�����H�[�I�v�����Ԋϋq�ׂ̗ɂ����N�y�̏��������̐l�ɗ��₩�ɂ����������B�u�킹�Ȃ��ŁA�ǂ����u�����H�[�Ȃ́B�}���I

�f�� ���i�R�͂���Ȃ���Ȃ��������I�v�ĂȂ���ł���B����ꂽ�����������ق��Ă͂��Ȃ��B�h�~���S�Ƃ����Ζʔ����Ȃ��������B�J���O�����̉̎�͊F�y����n�[�T�������ŁA�܂�����ł��Ƃ��Ă��J��O�ɔ������K��������̂����A�ނ����͂悭�J���ϋq������n�߂Ă����j���̍~��Ă��镑��Ŕ������K�����Ă����B������h�~���S�̔������K�����ŕ�����̂�����A�������痈�đދ����Ă���V��V�~�̃t�@���B�͑��тŁA�������K�ɔ���ƃu�����H�[�I������ꂽ�B

�@�̌���̏ꍇ�q�Ȃƕ���̊Ԃɂ̓I�[�P�X�g���s�b�g�����邽�߁A�ԑ����R���T�[�g�̂悤�ɕ���̉̎�Ɋϋq�����ڎ�n�������o���Ȃ��B�����ŃX�J�����ł̓I�P�s�b�g�̐^��܂ł���V��V�~����i��������͕���͑O���ʈȊO�قƂ�nj����Ȃ����j�J�[�e���R�[���ɏo�ė����̎��w���҂ɉԂ𓊂����Ƃ��̂��B�܂��ɉԂ̉J���X�e�[�W�ɍ~�蒍���Ƃ��������Ŕ��������̂ł���B�����t�����Ă����\�v���m�̃`�I�[�j��������̂����ɂ͎����悭�������畑��ɉԂ𓊂����Ƃ��A�E�����`�I�[�j�������������グ�Ď��U���Ă��ꂽ�̂��Ȃ������B

�@�����n�߂đ̌������X�J�����̃V�[�Y���͑n���Q�O�O���N�̓��ʂȃV�[�Y���ŁA���ɍ��ȃv���O�������������B���̒��ł��Y����Ȃ������ɁA���F���f�B�̃��N�C�G��������B���̓X�J�����łȂ��A���̏������s��ꂽ�~���m�s���̂��鋳��B�A�b�o�[�h�̎w���A�X�J�����nj��y�c�A�����c�ASop.�t���[�j,

Alt.�I�u���X�c�H��, Ten.�p���@���b�e�B,Bs.�M���E���t�Ƃ��������獇�킹�B���͍K���ؕ������o�������A����Ȃ��l�X������̎��͂Ɉ��A���̗l�q���f���o����鉽����̃e���r�̃��j�^�[���u����A�����̌Q�W��������͂B�݂��ꂪ�~�銦���邾�����B�X�J�����̓��F���f�B�̖{�ƁA�ƌ��ł���B�~���m�ɏZ�݃X�J�����ɒʂ��Ă��邾���Ŏ��̓��F���f�B�͂������t�����ׂ��ł���A�Ɖ]������m�炸�m�炸�̂����Ɋw�Ǝv���B���̖�̉��t�͖Y����ʖ����ł������B����悤�Ȃ݂���ɔG��Ȃ���A��̃o�X��҂ԁA�̂̒����삯���邻�̍��g�ƍK���ɐS�͏[������M�������B�~���m�̊����A�C�ȓ~���A�l�X�͂��ꂪ���邩��߂����Ă�����̂ł͂ƁA���Â��A�܂����v�����邾�����B�@

�@

�@�@�@�@

�@�@ �@�@�@��̓��̃X�J�������ʁB�~�̃~���m�炵�����i�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�K���ˊԂ��猩�グ���X�J�����̃V�����f���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���A���t���[�h�@�N���E�X���@Vol.8

�@

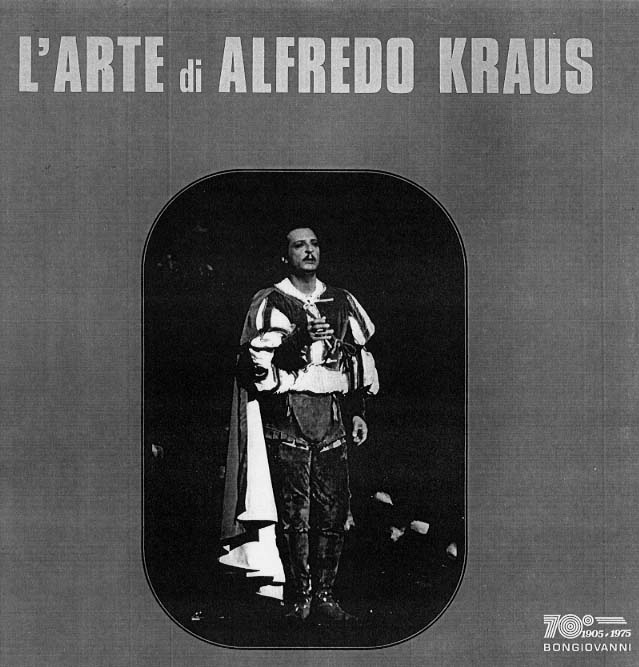

�@��N�X�y�C���̖��e�m�[���A�A���t���[�h�E�N���E�X���V�Q�˂ŖS���Ȃ����B�Ŋ��܂ŕ���ɗ����Ă����̂��͒m��Ȃ����A�قڌ����̂܂ܖS���Ȃ����ƌ����Ă����͂����B��ʓI�Ɏ����̒Z���e�m�[���Ƃ��Ă͋ɂ߂Ĉٗ�Ȏ����낤�B

�@�����n�߂Ĕނ̕���ɐڂ����̂́A����ڎw���ĘQ�l���ɂm�g�j�����ق����u�C�^���A�̌��c�v�����̃h�j�[�b�e�B��ȁu���E�t�@���H���[�^�v�������B����ď��߂ĕ������̖{���̃x���J���g�I�y���ɏՌ����A�̂߂荞��ł��܂����̂������B��������������N���E�X�̗l�ɉ̂���悤�ɂȂ邩������Ȃ��A�ȂǂƎv�����̂����������l���̑傢�Ȃ���̌���������������Ȃ��B�Ƃɂ����ނ̐��͐��������B���������傫���Ƃ��A��������������ł������ɏo��Ƃ������łȂ��A���̒m�I�Œ[���ȉ̏��������ł������B�܂����̕���p���������C�i�ɂ��ӂ�A���͂�������ނ̃t�@���ɂȂ��Ă��܂����B���N��ɂ�����x�Ō�́u�C�^�I�y�v�ŗ������A���x�̓O�m�[�̃t�@�E�X�g���̂����B��������������B���w���̃X�J�����ł̓}�X�l�[�́u�E�G���e���v������A�ނ̏o����͑S���V��V�~�ɒʂ����B�������łɂT�O��ł������킯�����A���̐�������p����X�����A�z�X�����N�E�G���e���������B�X�J�����ɏo�������̎�ɃT�C����Ⴈ���Ǝv������A�I���サ�炭�����y�����ő҂��A���ړ��Ẳ̎肪�o�ė���̂�҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��o�ė��Ă��T�C���ɉ����Ă����Ƃ͌���Ȃ��B�������N���E�X�����̓��C�N���������A�ߑ��̂܂܂ŏI���シ���y�����Ɍ���A��t�����ɍ���A�s���t�@����l��l�̍����o���v���O�����ɉ����T�C�������A��������Ă��ꂽ�̂������B�������ڂ̑O�̔ނ̊���悭����A�h�[�����̉���ᰂ��ڗ����A�������͉B���Ȃ������B�ނ̃X�J�����ł̃R���T�[�g�̎��������B�v���O�����Ō�̉̂��I���A����̔����~�܂��A���R�[���ƂȂ����B�ނ͐��ȃ��[�c�@���g��X�y�C���̋Ȃ��̂����B�������X�J�����̒��O�͒N�����������A���X�ƃA���R�[�������ߔނ䂩�������悤�Ƃ��Ȃ��B�T�Ȃ��U�Ȃ̃A���R�[���̌�A�N���E�X�̉̂������̉̂ɒ��O�͂���Ɩ������ă��T�C�^���͏I��ނ͉�����ꂽ�B���̉̂́����S���b�g���́u���S�̉́v�������B�����悤�Ȏ��������X�y�C���̃e�i�[�A�z�Z�E�J���[���X�̃R���T�[�g�̎���������.�ނ̏ꍇ�͂��̃J���c�H�[�l�E�i�|���^�[�i�u��Ȃ��S�v�ʏ́u�J�^���[�v�������B�C�^���A�̃I�y���t�@���͂���ς肱������Ȃ���_���ȂI�Ǝ����������̂��B���̎t���̃`�I�[�j�̓N���E�X�Ƃ̋��������������A�ނ̐����̈�ʂɂ��Ă���Șb�����Ă��ꂽ�B�I�y���̎�͂��������N�ł����͋��Ȃ��̂ŁA�����ǂ��o�Ȃ��B���Ƀe�m�[���͂����Ȃ̂ɔނ����͂ǂ�Ȃɒ���������̃��n�[�T���ł����Ƃ��₷�₷�Ɛ����o�āA��Ɋ����ɖ{�ԓ��l�ɉ̂���Ɛ���܂��Ă����B�������{�ł͓��荢�����"Buongiovanni"�Ƃ����{���[�j���̏o�ŎЂ��o���Ă����A�}�C�i�[���[�x���̔ނ̐����̃A���A�W��LP�ƁA�y�����Ńv���O�����̎ʐ^�ɂ�������T�C���͍����厖�Ȏ��̕ł���B

�@�@

�@�y�����Ŗ�����T�C���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Buongiovann��LP�̃W���P�b�g�B�t�@�E�X�g�̃R�X�`���[���B

�����x���g�@���[������

Vol.�X�@

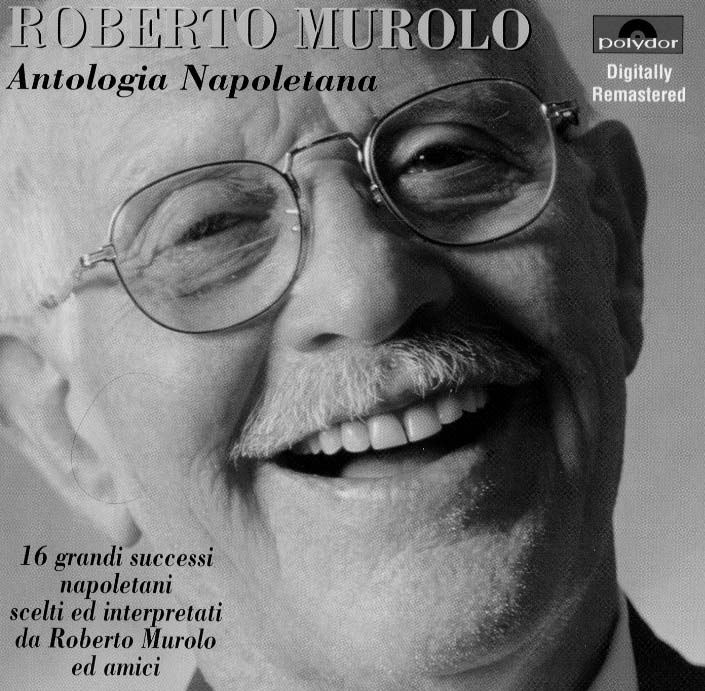

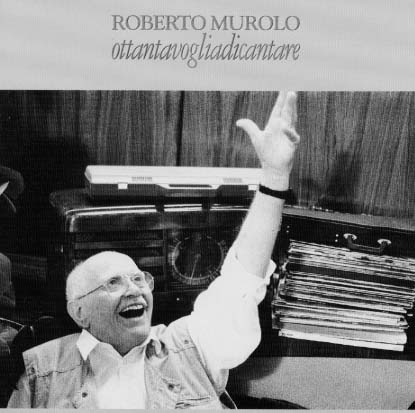

�@���x���g�E���[�����i�����[���ƌĂԐl�����邪�A���[�������������B�j�Ƃ����i�|���^�[�i�i�i�|���^�[�i�j�̎�������m���낤���B�h�}�ʓǎ҂̒��ɂ͂����m�̕��������Ƃ͎v�����A��ʂɉ䂪���ł́A���Ȃ�J���c�H�[�l�����D���ȕ��ł��m��Ȃ����̂ق����������낤�B�Ƃ��낪�C�^���A�ł͒��L���l�A�i�|���^�[�i�ƌ������[�����A���[�����ƌ����i�|���^�[�i�A�i�|���^�[�i�̐_�l�A�����I�Ȍh������̑�ȉ̎�Ȃ̂��B�ƌ����ƒm��Ȃ����͂ǂ�Ȑ����������Ă���낤�Ǝv���邩������Ȃ��B�Ƃ��낪�c�O�ł����A�C�^���A�ł͑f�l�ł��ނ�藧�h�Ȑ��̐l�͑|���Ď̂Ă�قǂ���B���ꂢ�Ȑ��ł͂����Ă����ʔ������Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A����������A�������ʂ̐l�̐����B�ł͎��͐����e�N�j�b�N�ł������Ă��邩�ƌ��������No�I.�̂̋Z�p������̎�ł��Ȃ��B�M�^�[�̒e�����ʼn̂������̃M�^�[�����ʂ��܂��Ƃ������x���ł͂Ȃ��B�ł͂Ȃ��H�I�����A����̓n�[�g�B������M�I�Ȃ������i�|���̐S�ł͂Ȃ��Ǝv���B������l�ւ̗D�����A�l�ԂƂ��Ă̔߂��݁A�������A�i�|���l�����ł͂Ȃ��l�Ԃ̎����ՓI�ȐS���A�i�|���̕��͋C�Ƌ��ɉ̂����Ƃ��o����̎�Ȃ̂��B�܂������֒��̂Ȃ��A�f���ȉ̂��A��������ɂ��ݏo�Ă���l�Ԑ������O�̐S��łB���ꂪ���̗��R���Ǝv���B���x���g�̕��G���l�X�g�͗L���ȍ쎌�ƂŁA�����I����"Piscatore

'e Pusilleco""Napule ca se ne va"���̃i�|���^�[�i�̖��Ȃ𐔑����쎌���A�{���̃i�|���̐S���������Ƃ̏o���鐔���Ȃ����l�ł������ƌ����Ă���B����ȉƒ���ŃJ���c�H�[�l�ɂǂ��Ղ�ƐZ�����āA���R�{���̃i�|���^�[�i�����R�Ɛg�ɂ�������킯���B�����ă��x���g���V���K�[�\���O���C�^�[�Ƃ��Ă��̓V�����p���A�u�Z���v���`�^�v�u���o�Ɉ�����āv�Ȃǂ��̐l�������̂��f�p�Ŕ����������̃q�b�g�Ȃ������Ă���B�����~���m�ɗ��w���̂��Ƃ������B���X�e���r�ɓo�ꂵ�A�D�������łɂ��ɂ����Ȃ���A�킽�����m��Ȃ��J���c�H�[�l���̂��V�̎肪�����B���̍����R�[�h���łP�Q���g�̃i�|���^�[�i�̃A���\���W�[�̂k�o�������A���ꂪ���̘V�̎�̕��ł��邱�Ƃ�m��A���z���͂����Ĕ����Ă��܂����B�����A���ꂪ���[�����ł������B�P�Q���̂k�o�����͈�C�ɕ����Ă��܂����B�����Ă��̓�����l�����ς���Ă��܂����B����܂ŕ��������Ƃ̂Ȃ��������Ȃ̐��X�ƃ��[�����̉̂����ɂ������薣�����ꂽ�̂������B���̘^���̓M�^�[�Q�{�݂̂̔��t�ʼn̂��Ă����B�ւ������ł͂��邪�K�����̓M�^�[��e���Ȃ���̂����Ƃ��o�����̂ŁA�y����T���A������Ȃ���Ύ����ō̕������p�[�g���[���L���n�߂��B�܂��ʂ��Ă����C�^���A��w�Z�̐搶���i�|���o�g�̉ƌn�Ƃ������ƂŁA���Ƃ��I����Ă��狳���Ɏc��A�����Ńi�|�������̉̎��̉��߂��l�w�����Ă����������B���̎��̃m�[�g�͍����M�d�Ȏ����Ƃ��āA���܂��ɑ����i�|���^�[�i�̍X�Ȃ郌�p�[�g���[���̊�b�ƂȂ��Ă���B�܂��i�|����̎����i�C�^���A�W����ƑΖ�ɂȂ��Ă���j���w���A���ݕS�ȗ]�ƂȂ������̃i�|���^�[�i�̖̂��߂́A��������͂ȕ���ƂȂ����B�ނ����Ȃ�������A���͕ʂȐl�������ł����ɈႢ�Ȃ��B

�ŋ߂̃��[������CD�̃W���P�b�g�B

���Ȃ����̌�A�Q�O�O�R�N�R���P�S�����[��������͂X�P�œV���֗�������܂����B�����������F�肵�܂��B

������ł̎��s�k���@vol.10

�@���N�i2000�N�j�W���ŃC�^���A���w����A�����Ă��傤�ǂQ�O�N�ɂȂ����B���̊Ԃ��낢��ȕ���ɗ����Ă����B�L���ȑ匀��̕��䂩��A�c�ɂ̊w�Z�̑̈�ق܂ŁE�E�E�B�����Ɛ��������Ƃ͂Ȃ����Ƃɂ����������̕����ł����킯�Ȃ̂ł��낢��Ɓu�ǂ��v������ł����B����͖Y����Ȃ��ǂ��̐��X�̒�����A�p��E��ł܂�����b�����悤�B

�@�~���[�W�J���̃f�r���[�ƂȂ�����������ł̓���́u�}�C�t�F�A���f�B�[�v�B�Ƃɂ������߂Ẵ~���[�W�J���A���߂Ă̏��Ɖ����̐��E�Ō˘f�����Ƃ����������B���̈�����҂̕t���郏�C�����X�̃s���}�C�N�������B����܂ŃI�y���A�I�y���b�^�����o�����Ƃ������A�s���}�C�N������̂����߂Ă̂��Ƃ������B���ʈߑ��݂̋̂Ƃ���ɖڗ����ʂ悤�������}�C�N�{�̂��s���ŗ��߁A�ߑ��̉��ɃR�[�h��ʂ��Č��ɉA�܂ɓ���č��̂�����ɒ݂������M�@����d�g�𑗂�A�������{�����[���߂��ĉ��ɉ��𗬂��Ƃ������@�B�o�����ς�̎���ɂ͈�l��䂪�^�����Ă��āA�t�����ςȂ��Ȃ̂����A��X�o���肪�������҂́A�������l���Ŏg���B�g���I��������҂͂͂����āA���䑳�̏���̈ʒu�ɒu���Ă����ƁA���Ɏg�����҂����x�͂����t���A����ɏo�čs���B�@�@�@�@�@���߂̂����ْ͋����Ă����̂ł���Ȃǂ��͓��܂Ȃ������̂����A�������c�菭�Ȃ��Ȃ��Ă���������̂��Ƃ������B�I����ׂ̒鍑�z�e���̃e�B�[���E���W�ł������Ȃ���A���̘b��Ő���オ�����̂ŗǂ��o���Ă���̂����A���Z�̓������ŏ��D�Ńt���[�e�B�X�g�̐_�舤�����ɗ��Ă������������B�Q���ňÓ]���Ɏ��͔t���A�q�M���Y�@�O�̊X�H���ɂ����ꂩ����A���肪�ځ[���Ɠ����Ă���ƁA�u�N�Z�ފX�p�v��Â��ɉ̂��o���B���̓��A���̕������̂��o���ƁA�����͋q�ȂɃX�s�[�J�[����l�̉̂�����Ă���̂���������̂ɁA�ǂ��������Ƃ����ꂪ�������Ă��Ȃ��B�w������I�x�Ǝv���A���C�Ȃ����������ɗ��Ƃ��ƁA�t���Ă���͂��̃s���}�C�N�������I�w����[����I�t����̖Y�ꂽ�I�I�I�x�Ǝv������������̍Ղ�A���Ƃ����̏������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����Ŏ��͏��@������܂ł̃|�s�����[���@����x���J���g���@�A�܂�I�y���p�̔����ɐ�ւ����̂������B�u�Ԑ��ʂ��h�[���ƌ���A���肰�Ȃ������Ȃ��畑��̑O�̕��ɍs���A�������R�ɋq�ȂƂ̋������l�߂�B����Ŏ��̐��̓}�C�N�𗊂炸�Ƃ����ŋq�Ȃɋ����B���̎��قǃI�y���̕������Ă��ėǂ������Ǝv�������Ƃ͂Ȃ��B�������Ă��̏�͖����̂����鎖���o�����E�E�E�̂��������A���͎��̃V�[���B�q�M���Y�@����o�Ă����C���C�U�i�I����������j�Ƃ̂���݂��B�ޏ��͓��R�����ƃs���}�C�N�����Ă���B�w��[���A�ǁ[����[�I�x���̓p�j�b�N���B�E�E�E�ł����Ƃ����̏���������B�ǂ����܂����������āH�I�A���Ɉ�������ł��珬�������Ɍ������A�u�˂��A�Ȃ����݂͂傤�Ɏ��ɂ������Ă��Ȃ������H�v�B�����A���͏�������ɉ\�Ȍ���ߕt���ޏ��̋��̃s���}�C�N�𗘗p�����Ă�������̂������B�Ƃ肠�����������ɓ����d�b�����Ă���܂�A�i��������͎��̐����I�����C���ł���ė��Ȃ����߃p�j�b�N�ɂȂ��Ă����B�j�������߂ăr�[�����������ĉ������܂ł��l�тɍs�����̂������B

������ł̎��s�k���@Vol.11

�@�O���Ɉ������������ł̂ǂ���������p��E�т�ʌ��J�B����͂܂��v���ɂȂ�O�A�w������̘b�ł���B

���y��w�̂S�N���̎��u�d���v�Ƃ������Ƃ��������B����̓I�y���̏d���V�[�������Z�t���ŕ�������Ƃł���B���y��

�̊w���͈��|�I�ɏ����������A�j�q�w���͈�l�ʼn��l���̏��q�w���̑�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ő�ς����A�i�����A�A

�܂������āH�n�b�n�b�n�b�E�E�E�A����ȊÂ����Ⴀ�Ȃ��ł��B�j�܂��Ƃ��������̕��������Ɨ��ł���������ł�

��̂œ��ł͂���킯�ł��B���āA�O���A����e���Z���̃I�y���X�^�f�B�I�Ŕ��\�����B�����͋����Ȃ��畑�䂪��

��A�ꉞ����̑̂��Ȃ��Ă���B���\��ł͊ȒP�Ȉߑ��A��������g���̂�������B�m������̔��\������Ǝv���B���[

�c�A���g�́u���͊F�����������́v�̃f���G�b�g�������B�����Z���������ď��ɔ���A���������Ă���Ȃ��Ȃ炱�̃i�C�t

�Ŏ��E����Ƌ����B����͌������Ď�����i�C�t�����グ��B�����Ă��̃i�C�t��ޏ��̗����ʒu�̂��̃T�C�h�e�[�u

����ɒu���i���ɂȂ��Ă����B���n�[�T���ł͏�肭�o���Ă����̂ɁA�{�Ԃł͂Ƃn�v�j���O���҂��Ă����B���̂�

�T�C�h�e�[�u�������n�[�T���̎��̏ꏊ�ɖ�������̂����Ɖ��ɒu����Ă����̂��B�������Z���͂���܂����̂������T�[

�x���ɂȂ��Ă����̂������B

�@���Ė{�Ԃ��n�܂���K�ʂ莄�͔ޏ��ɔ������A�ޏ��͎�����T�[�x�������グ���B���͔ޏ��ɑ��Ĕw��������i�D

�Ŕ��g�ɂȂ�Ȃ���Ɣ��̕������̂��A�����Ēi���ʂ�ޏ���w�ォ��������߂邽�߂ɐU��Ԃ��āA�������߂悤��

�������̏u�ԁA���̂������V���b�N���P���A���̎����̐�ɂ͕���̓V�䂪�������B���̂��Ȃ��̏�ɂ͔ޏ��̂��K����

������A�d�Ȃ荇���ē�l�͕���ɉ�������Ă����B��u�����N�������̂������ł��Ȃ������B�q�Ȃ͔��̉Q�B�w����

�搶�����r��U��グ���y���~�߂��p���̂܂��]���Ă���B��X�����������N��������̐��𐮂��Ă����炭��

�͑�������Ǝ��܂��Ă����Ƃ���ő������n�܂������A���R���͋C�͂Ԃ��A��X�̉̂����������B����͒ɂ���

�Ƃ�ł��Ȃ��X�e�[�W�ƂȂ��Ă��܂����̂������B�I�����X��l�̊Ԃł͓��R���̉��V�ƂȂ����B�������ǂ�������

�Ĕ�͔ޏ��ɂ������B�Ȃ��Ȃ�ޏ��͎�������グ���T�[�x���̏����ɍ������̂������B�u���͂��̃T�C�h�e�[�u����

���ɂȂ������̂��B�v���Ȃ�̂��Ȃ���ł��̂��Ė����Ă��A�h���u�ŋ��ł��肰�Ȃ��e�[�u���܂Œu���ɍs��������

���B����������Ȃ��ޏ��͂��̏�ʂœ����Ƃ����i���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ���������A���R�����Ȃ������B�u���ɍs���Ƃ�

�����Ƃ��o�����A�T�[�x�������ƁI�����Ƃɓ]�����Ă��܂��Ă����̂������B�����Ȃ�ł��B���z���̒ʂ�B����Ȃ���

�Ƃ͂�m�炸�A���͐U��������܂ɔޏ���������ƈ�����ݏo�����Ƃ���A���̃T�[�x����ł��܂������œ|���

�����Ȃ�܂������A�ޏ��̑����͂炤�`�œ]�|�������߁A�܂�ŏ_���̋Z�������ɂ������������Ŏ��̏�ɂǂ����Ɨ���

�Ă����̂������B��̐���̃I�����s�b�N�̏_���̃j���[�W�[�����h�̎�R�ł���R�����Ɂu�C�b�|�[���I�v�Ǝ���グ

�Ă��ꂽ���낤�Ƃ������炢�����ɁB

�@�K���v���ɂȂ��Ă���͂܂����̋Z�͂���I�����ɍς�ł���B�A�������̎������̂œ��̓I�ɒɁ`���̌������Ă�

��̂ł���͂܂�����B

������ł̎��s�k���@Vol.12

�@ ���āA�p��E�т̕���ł̎��s�V���[�Y��R�e�����͂����悤�B�O���̗\���ʂ荡��͕����ʂ�Ɂ`�����s�B

�@�����1989�N�̓���̃~���[�W�J���u���}���`���̒j�v�o�����̂��ƁB���́u�M�^�[�e���v�Ƃ����𖼂Ńv���O�����ɍڂ�

�Ă���B�I���W�i���̑�{�ɂ͂���Ȗ𖼂͂Ȃ��B�{���u�A���Z�����v�Ƃ����̂����̖𖼂ł������B���̖��́u�����揬

���v�Ƃ����J���v�\���̔������A���A������̂ŁA��X�I�y���E����~���[�W�J���ɋ����e�m�[�����N�p�����Ƃ����`����

����B���͕̉̂���ł̓M�^�[���t�ʼn̂���̂����A����ȑO�A�܂����̌�̓v���̃M�^���X�g�Ɉߑ��𒅂��ĕ���ɏ�

���A���t�������ė����̂��B���������Ă��炭����Ɖ��y�ē���d�b���������Ă����B�������X�M�^�[��e�����Ƃ�m��

�Ă���ނ́A���Ɏ����ŃM�^�[��e���Ȃ���̂��Ă݂���ǂ����ƌ����̂ł������B�����ŁA�����A�l�ɂ͏o���܂���A�Ƃ�

�f�肵�Ă�����̔ߌ��͋N����Ȃ������̂��B�����q�҂̎��́A����A�ʔ��������Ƌ����ɂ������Ă��܂����̂��B��

���{�Ԃ܂łɔ��N�̗P�\���������̂ŁA���͂��ꂩ��X�p�j�b�V���M�^�[�̃e�N�j�b�N���w�Ԃׂ��A�t�������R�M�^�[�̐搶

�ɒ�q���肵���B�����������邤���Ɍ������߂Â��Ă��ă~���[�W�J���̌m�Â��n�܂����B�����ʼn��y�ē���X�Ȃ�˗�

��˂�������B���J���̈Ó]���ɉ̂���X�y�C�����̃����f�B�[�A����͏]���ʂ̖��҂��M�^�[���t�ʼn̂��ċ����̂�

���A���̉̂ƃM�^�[���������C���A�܂��A���h���T�i�̏㌎������j�̃A���A�O���̔��t�A������]���@�M�^���X�g�������

�e���Ă����̂����A������C����Ă��܂����̂������B�Ȃ����ꂾ���d���������Ă��܂������M�����͑����Ȃ������I

�@���ĐR����̌����͂S�`�T���̂Q�����Ԃ������B�����ɏ������}���Ė�P�T�Ԃقǂ��������ł���B�A���h���T�̃A���A

�̃V�[�����n�܂�O�A���͕���̉��̊K�i�̂Ƃ���ɃM�^�[������ăX�^���o�C������B�O�̃V�[�����I���ƕ���͈Ó]��

���̊Ԃɉ�X�̓��[���ƊK�i���삯��蕑��ɑ��菊��̏ꏊ�ɕt���B����ƍĂяƖ�������O���Z���t������A���̓M

�^�[��e���͂��߃A���h���T���̂��̂��B���̓��͑O�̃V�[���ŏo�Ă����l���Ȃ�����������ł���̂��x�������B��������

����ł����Ȃ��Ƃ������͏o�Ă����Ȃ��̂��B����ł�����Ƃ̎��Ŏ��͕���֔�яo�����B������Ȃ��Ă��ǂ������̂�

�����̂����Ȃ肠��ĂĂ��܂��Ă����B�킽���̈ʒu�̓X�e�[�W���葤�̊K�i�i����ɂ��K�i������j�̏�̕��ŁA�K�i��

���|���ăM�^�[��e���킯���B�����Ă��̎����͉��Ƒ������点�A�M�^�[�𗼎�ŕ������܂ܔ��Ă����ŊK�i�𐔒i�����Ă�

�܂����̂������B���Ă����t�߂̓V���b�N�ł��тꊴ�o���Ȃ������B�M�^�[���U���Ń`���[�j���O�������Ă��܂����悤����

���̂ŁA�Z���t�̊ԂɕK���Œ����������āA�Ȃ�Ƃ����t���I�����B���̃V�[���Ɍ����ė����オ�낤�Ƃ���Ɣ��Ă�����

�瓪�̐�܂Ō��ɂ�����v�킸��낯��B������������Ƃ����������A�Ƃ��������̓��̌������I���a�@�ցB�����g�Q���ɂ�

��������܂ꂽ���Ă������ʂ��Ă����B��t�̐����ł͔��Ă����͌Œ�̂��悤���Ȃ��A���z�����āi�Ƃ����Ă��ꏊ�����

���ł��Ȃ����j�ɂݎ~�߂̖�����݂Ȃ��玩�R�ɂ������̂�҂����Ȃ��Ƃ̂��Ƃ������B

�@�ɂ��ĕ��ʂɋ����ɂ͖���Ȃ����A�_�炩�����̏�ɍ���ƃV�[�g���������Ēɂ��̂ŁA�d�ԃo�X�Ȃǂ͖ܘ_�̂��ƁA��

�ʂ̈֎q�ɂ�����Ȃ��B�y���̉��ϑO�̈֎q�ɂ͌������ڂ��āA���̏ォ������ă��[�N�������B�����オ�����荘������

�����肷��Ƃ�����Ԓɂ��A�����ł̓����ɂ��Ă͐����邤���ɁA�ǂ������������ɂ����킩���Ă����̂ŁA�o����

�����y�ȓ������l���A�Ƃ���������𑱂����B������v�����܂����|������ƃv���f���[�T�[�ɕ��Ă����ׂ��ł�����

�Ɣ��Ȃ��Ă��邪�A���̎��͊W�҂ɐS�z�������Ȃ��悤�ɂƁA�����҂̗F�|��������ȊO�ɂ͒N�ɂ����킸�A�m���Ȃ���

�܂Q�����̌��������Ƃ��������B��H�y�̍��͂قƂ�ǎ����Ă͂�������͂芮�S�łȂ��A�ɂ݂͂܂������������悤��

�o���Ă���B���̂Q������̑������̎��́A����Ǝ��R�ɓ�������悤�ɂȂ��Ă����B

�@�R��ɂ킽��X�e�[�W�ł̃h�W�V���[�Y�A���̑��ɂ��F�X����Ă͂��邪�A��������͘b���ς���\��B

�@

Fiat 600 (�t�B�A�b�g�@�Z�C�`�F���g�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ Vol.13

�@Fiat600�i�t�B�A�b�g�@�Z�C�`�F���g�j�����C�^���A���w���ɏ���Ă����Ԃ̖��O���B���\���R���������A���o�C�g�Ńs�A�m�������Ă����B���̐��k�̂��ꂳ�V�Ԃ��A�s�v�ɂȂ���Fiat600���T�������i�����Ŗ�P���T��~�j�ŏ����Ă��ꂽ�B����Fiat�����̃��f���̐������I���Ă���P�O���N�����Ă������ÎԂ������B���̗L����Fiat500�i�`���N�G�`�F���g�j�̎o���ԂŁA���߂Đ��ɏo���Ƃ���600cc�̃G���W����ς�ł����̂�600�Ƃ��������������A���̌�o�[�W�����A�b�v�ŃG���W����850CC�ɂȂ��Ă����B

�@���Ă܂��Ԃ̖��`�ύX�̓X���[�Y�������B�葱���̍Ō�Ƀi���o�[�v���[�g��n����A���Ԍ��s���Ă����B����������Ĉꃖ����ɖ{�Ԍ������ɗ���悤�ɂƂ̂��Ƃ������̂ňꃖ����ɍs���Ă݂�ƁA�܂��o���Ă��Ȃ�����ƃX�^���v�������āA����Ō�U�����ԏ��邩��܂����ɗ���悤�ɂƌ����B�����łU������Ăю��ɍs���Ƃ܂��o���Ă��Ȃ��B�܂��X�^���v���|���B���̌J��Ԃ��łQ�N��A������܂ł��ɖ{�Ԍ������炦�Ȃ������B

�@�Ԍ��͂Ȃ��Ă����������ǂ�����Ԃ������B�~���m�s���͂��Ƃ��~���m�x�O�A�R���A�}�W���[���A�x���K���₻�̎R�̕��փL�m�R���A���F���[�i�̃I�y�������≓���̓g�X�J�[�i������܂ő��������B�A�E�g�X�g���[�_�i�������H�j�ł������X�OKm������t�A�ł��S�苭���G���W���ŎR�����������������Ă��ꂽ�B

�@������~���m�s���ő�a�ɂ��܂����B����Əa���đ���n�߂ď��߂Ă̐M���Ŏ~�܂낤�Ƃ��ău���[�L��A����[�u���[�L�������Ȃ��I�y�_���ݔ����Ă��܂����B����Ăă��[�ɃV�t�g�_�E���A�����ăn���h�u���[�L�������ĕK���Ɏ~�܂�B

�@�܂��ʂ̂�����A�F�l�̎ԂƂ��ő����Ă����B�M���Ŏ~�܂����Ƃ���납��F�B���~��Ă��āu�������A�ȂԂ��X���Ă�݂�������v�ƌ����B�H���ɊĎԂ̉����̂����Ă݂���A���̌�ւ̃T�X�y���V�������܂�Ă����B

�@�܂��܂��ʂ̂�����A�����Ă�����h���Ƃ������Ƌ��ɉ^�]�Ȃ̉��̑��̃K���X���h�A�̒��ɗ����Ă����B�܂葋����ԉ��܂ō~�낵����ԂɂȂ��Ă����킯���B�K���X���㉺����n���h���ƃK���X���x�����Ă������̃W���C���g���܂�Ă����B�Ăŗǂ������B

�@���̎ԑ�ςɃV���v���ɏo���Ă��ăG�A�R���͖ܘ_�Ȃ��B�q�[�^�[�͂���̂�������߂Č��n�I���ŁA���[�^�[�ʼnt�@���ȂǂƂ������͕̂t���Ă��Ȃ��B�V�[�g�̉��ɖ_����{�o�Ă��āA����������ƃo�^���Ɖ������ď����̋�C����������J���B�������畗���ŊO�C����������A�p�C�v��ʂ�G���W�����[���ցB�����Œg�߂�ꂽ��C�������ɏo�Ă��Ă���ƒg�܂�A�Ƃ������@���B�Ƃ������Ƃ͑����Ă��Ȃ��Ƌ�C�͓����Ă��Ȃ�����q�[�^�[�͌����Ȃ��B�^�~�̏ꍇ�g�܂�n�߂�܂ő���n�߂Ă����10km�K�v�ł���B�s���̈ړ�����10Km�ړ����邱�Ƃ͏��Ȃ��B���Ȃ݂Ƀ~���m�̒��͂���̉̂̐搶�̎���܂�10.5�j���������̂ŁA�I�[�o�[�𒅍���Ń}�t���[�������Ď�܂����ĎԂɏ�荞�ށB�搶�̏Z��ł�傫���c�n�i���{�̒c�n��z�����Ă��C���[�W�ł��Ȃ����h�ȃ}���V�����Q�j�̓����ɕt�����A����ƂȂܒg���������o�n�߂���̂̎������g�܂�O�ɐ搶�̓��ɓ������Ă��܂��B

�@�~���m�s�����S���͖��H�̂悤���B�䂪����ōׂ������삯�����Ă������̂����A�S�`�T�N�O�v���Ԃ�Ƀ����^�J�[�ő����Ă݂���قƂ�ǖY��Ă��Ă��Ȃ��킵���B�~���m�̏Z�l�������͂��Ȃ̂ɁA�����̊ό��q�ɂȂ��Ă��ăV���b�N�������B�Ԃ������Ă��Ȃ���Όo���ł��Ȃ��������Ƃ������B�C�^���A�ŗ�������ꏕ�ƂȂ��Ă��ꂽ�Z�C�`�F���g�B��������̑z���o������Ă��ꂽ�Z�C�`�F���g�B�ڂ�Ԃł��������l�̃C�^���A����������Ȃ��L���ɂ��Ă��ꂽ�Z�C�`�F���g�B���ł̓C�^���A�ł��قƂ�ǂ��ڂɂ�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���{�ł����̈�x���������Ă���̂�ڌ��������Ƃ�����B�����̎Ԃ̑O�𑖂��Ă����̂ŁA���̐M���ŕ���Ŏ~�܂��Ęb�������悤���Ǝv���Ă����炷�����܂��Ă��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�}�{���V�m���E�j�B�Z�C�`�F���g�̃I�[�i�[�̕��A���������ǂ܂ꂽ�炲�A�����B

�F�l�̕ʑ����������~���m�̖k���Z���r�[�m�̎R���ň���FIAT600��

�F�l�̕ʑ����������~���m�̖k���Z���r�[�m�̎R���ň���FIAT600��

���A�}�[���� Vol.14

�@�F����̓A�}�[���iAmaro)�ƌĂ����������m���낤���B�ŋ߂ł͓��{�ł������Ă��邵�A������ƋC�̗�����

�C�^���A���E���X�g�����ɍs���Βu���Ă���悤�ɂȂ����B���ނ���ΐH����Ƃ��Ĉ��ށA�𑽐��������L

���[���ł���A�A�}�[���Ƃ͂��������u�ꂢ�v�Ƃ����Ӗ��ł���A�����ʂ�ꂢ���Ëꂢ���ł���B�e���[�J�[�Ǝ���

�����������̖��ł���C�^���A�̂ǂ��ɍs���Ă����ꂼ�ꎩ���̃A�}�[��������悤���B

�@���߂ăV�`���A�𗷍s�����ۂɁA�ݒ��̒��q������āA�����H�ׂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂������Ƃ��������B�����ݒ���

�̎������킹���Ȃ��A�y���ɂ������Ė�ǂ��x�݂Łi�X�̂ǂ����ɕK���J���Ă����ǂ͂���̂����E�E�E�j�����Ă�

�܂����B���̎��N�����u�A�}�[���v�͈ݒ��ɂ����A�ƌ����Ă����̂��v���o���A����Bar�ɍs���BBar�̓C�^���A

�̂ǂ��ɂł��K������i���X�ŁA�����������݁A�\�t�g�h�����N�����łȂ��e��A���R�[���ނ�y�H�A���َq�Ȃǂ��p

�ӂ���Ă���C�^���A�l�̐����ɂ͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��X�ł���B���Ă����ŃA�}�[���𒍕�����B�A�}�[�����F�X����

�������ǂ����H�ƕ����B�V�`���A�̂��ǂ��Ɠ�����Ɓ��`�u�d�q�m�`���Ƃ����̂����܂��Ă��ꂽ�B�܂��͂�������r

�߂Ă݂�B���Ƃ��Ɩn�̖��⍁�肪�D���Ȃ̂ň������ŋC�ɓ����Ă��܂����B�Z���ĊËꂭ�Ĕ��������̂ł���B

���L���[���O���X�Ɉ�t�����ł����������т��ш���ł���ƁA����܂ŏd�ꂵ�������ݒ����X�[�b�Ɗy�ɂȂ��Ă���

���B�����A���������Ă����I�Ƃ��������B���ꂩ�烌�X�g�����Ɍ����������b���Ĕ���������X�[�v�Ə_�炩�߂�

�X�[�v�����Ŏς����]�b�g��H�ׂ����ĖႢ�A�X�ɐH�������tAverna�����݁A���ꂩ��ݒ��͌��C�����߂��Ă���

���B�ȗ�Averna�̐M�҂ɂȂ�H�߂����Ǝv��������ނ悤�ɂ��Ă���B

�@���߂Ă��q�l�������ē����ăC�^���A�c�A�[�ɍs�������̂��ƁA�t�B�����c�F�ŃT�[�r�X�̗ǂ����郌�X�g�����ɓ�

���Ă��܂����B��x���X�ԍۂ����������������āA����������t�ŐH�ׂ��Ȃ����炢���ƌ����Ă���̂ɁA�����

���܂�����H�ׂČ���A����͂ǂ������܂�����I�Ǝ��X�c�蕨�H���o���Ă����B�F���ő������n�߂��̂ŃA�}�[��

���Ƃ����B�F�͋��鋰����̂����A�������C�ɒ��H�ɏW�܂��Ă��āA�A�}�[���̂��A�ł�����Ȃ������I�ƌ��X��

���ӂ��ꂽ�B����ȗ����H��ɃA�}�[���𒍕����郁���o�[�����o�B�A���MILANO�̋�`�̖ƐœX�ł͉�X�̃O���[

�v��������������A�A�}�[���̒I�͋�ɂȂ����̂������B

�@���ݓ��{�ł��A���̃V�`���A��AVERNA�̂ق��A�k�C�^���A�́uFernet

Blanca�v�Ƃ����S�R�Â��Ȃ��A���ꂼ��

���I�Ƃ����A�}�[���A�܂��A�[�e�B�[�`���[�N���g�����uCynar�v�Ȃǐ���ނ�����\�Ȃ̂ł��ЊF�������������

��I���͂��܃C�X�L�A���Ŕ����Ă����uRucolino�v�Ƃ����A�ŋߓ��{�ł��H�ׂ�悤�ɂȂ������[�R���i���b�R����

�ĂԐl�����܂����A���[�R�����������ǂ݂ł��j�Ƃ���������̃A�}�[����厖�Ɉ���ł���Ƃ���ł��B

�@�Ȃ��������O�̃C�^���A�̎��Łu�A�}���[�l�v�u�A�}���b�g�v������B�u�A�}���[�l�v�͉A�����ɂ����u�h�E����

���A�͋����ԃ��C���ŁA�u�A�}���b�g�v�̓A���Y�̊j������Â����L���[���ŁA�Ƃ��ɃA�}�[���ł͂Ȃ��B

���{�ł͎������̂Ɂu�������v���L�������A�����܂Ŗ�Ƃ��Ĉ��܂�Ă���悤���B�H�����y����������������ׂ�

�ݒ��̒��q���悭����Ƃ����_�ł͓������낤���A���ꎩ�̖̂���H���̒��߂�����Ƃ��Ċy���ނƂ����A�}�[����

�͈Ⴄ�悤�ȋC������B�H������������y�������邽�߂̎�ނ̃o���G�[�V�����̖L�����Ƃ����_�ł́A�C�^���A��

����͓��{�����y���ɏ����Ă���B

�C�X�L�A���Ŕ��������[�R���̃A�}�[���B�A���R�[���x�R�O���B

�C�X�L�A���Ŕ��������[�R���̃A�}�[���B�A���R�[���x�R�O���B

���t�H�g���}���c�H���@�@Vol.15

�@�C�^���A�͂��Ƃ̂ق����A���Y�����D�ލ����̂悤���B�䂪���ł͂܂����Ȃ��u�t�H�g���}���c�H�v�Ȃ���̂̑��݂Ɛl�C������z���ł��邱�Ƃ��B���́u�t�H�g�i�ʐ^�j���}���c�H�i�����j�v�Ƃ́A����̂悤�ɃR�}�������Ă����āA�ʐ^�ŃX�g�[���[���W�J�A����܂�����̂悤�Ɏʐ^�Ƀg������Z���t���������܂�Ă���㕨�ł���B������C�^���A�ɂ͂��̐�厏������قǂŁA��ʎ��ɂ��A�ڂ���Ă����肷��B���w�l�������e���Ńh���C���[�ɓ���������œǂ�ł����肷��킯���B

�@�C�^���A���w�����Ă��炭�����Ă���A���{�l�̗��w���Ԃɐ����������ăe���r��CM�ɏo�������B���̎��̓X�[�p�[�}�[�P�b�g��CM�ŁA���{�l���Ѓ}���ɕ����ăY�b�R�P�䎌�����킳�ꂽ�B���̎�����^�����g�̃G�[�W�F���V�[�ƒm�肠���ɂȂ�A�悭�u�O�^���v�Ƃ��Ă̎d���������Ă���悤�ɂȂ����B���Ƃ��^�C���̃~�V��������CM�ł̓W���M�X�J���̕����ɂȂ����B�Ƃɂ����A�W�A�n�̊�Ȃ�Ȃɐl�ł��悵�A�̂悤�������B

�@��������̃G�[�W�F���V�[����u�t�H�g���}���c�H�v�Ȃ���̂̃I�[�f�B�V���������邩��s���ė����ƌ����B����ɍs���Ɗ猩�m����܂߂ĂP�O�l�߂����{�l�����Ă����B�J�����e�X�g�������������Ŏŋ��̃e�X�g�Ȃǂ͂Ȃ������B�����c����ăf�B���N�^�[�̖ʒk���������B�M�����̒�����A���̈����ɂ�����Ăڂ��ȊO�̂����ς��̖��ҋC���̘A���݂͂ȋA���Ă��܂��A�ڂ���l���c�����B���������ăM�����̈����͋C�ɓ���Ȃ������̂����A���m�̎d���ɑ��Ă̋����������Ă������A�����ƕ��ɂȂ邾�낤�Ǝv�������炾�����B

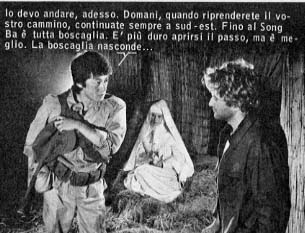

�@���ĎB�e�̓��������B���P�o�X�Ń~���m���琼�ɖ�T�OKm,Novara�x�O�̎G�ؗтɒ������B�_�Ƃ̉�ꂽ�悤�Ȕ[������ĎB�e���n�܂����B�����̓C�^���A�ł̓e���r�h���}�ȂǂŊ��l�C���������o�D��Giuseppe

Pambieri�Ə��D��Flora Saggese�ł������B�s���Ă��珉�߂Ď����̖�������ċ������B�u�x�g�R���v���Ƃ����ł͂Ȃ����A���O�̓e�B�A���A�P�X�B�퓬���𒅂�����ɂ͂�������̎������e�i���������d�������Â����j�B�f�B���N�^�[���B��R�}���ƂɏA�X�g�[���[�A�Z���t��������A�|�[�Y�����Ă���B�������͌�����܂܂Ƀ|�[�Y�����邪�炾���͎ŋ������Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�]���ē��R���Z�͂�����B�f�B���N�^�[���͂₽��ڂ��̊�̉��Z��_�߂Ă��ꂽ�̂Ŏ��ɋC���ǂ��B�e�͐i�B

�@�ߑO�̎B�e���I��蒋�H�ɂȂ����B���{�łȂ炱���͓��R�u���P�فv�ƂȂ�Ƃ��낾�������̓C�^���A�B�傫�ȕۉ��e�킩����o���ꂽ���̓��̒��H�͉��������U�[�j���Ǝq���̃X�e�[�L�������B������C�����A�f�U�[�g�ɃR�[�q�[���t���B

�@�������ɒ��Q�͂��Ȃ��������x�e��ߌ�̎B�e�ƂȂ�B�x�g�i���푈���̐��ŏo������C�^���A�l�C�����ƃC�^���A�l�W���[�i���X�g�̗�����Ȃ̂����A�[���܂ł������Ăڂ��̓o�ꂷ��S�V�[�������I�����B�R���ɓn���ēo�ꂷ��̂����ŏ��̍��͏��e����������̂݁B���̍��͎���ƂȂ�A���̍��ł͎��̂Ƃ��ēo��B�Ƃɂ����e�|�[�Y���Ƃɂ����Ƃ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂Ŕ��ɔ�ꂽ�B���̂���̓C�^���A�ł̐��������ɂP�N���ʂɂȂ��Ă��āA�C�^���A�����B�A�e�V�[�����Ƃ̃f�B���N�^�[����̐������A���R�ɗ������Ă��鎩���ɋC�t���A���ꂪ�ƂĂ��������������Ƃ��悭�o���Ă���B

�@���ă��P�o�X�͂��̃v���_�N�V�����������֖߂�B��������ƕʎ��ɌĂꂽ�B�����ő҂��Ă����f�B���N�^�[���͉��ƁA�u���Ȃ��͉�X�����҂������y���ɁA�ƂĂ��f���炵���d�������Ă��ꂽ�B�����ŃM�����͖̔{�x�������Ƃɂ����B�v�ƌ����i����ł������������j�{�z�����Ă��ꂽ�B�ڂ��͏��߂Ă̎d���łƂĂ��ʔ����A�܂��傢�ɕ��ɂ��Ȃ����̂ŗ]�v�����������������B���Ă��̎G�������s���ꂽ�Ƃ���ߏ���Signora�i������j�̊ԂŗL���ɂȂ��Ă��܂����B�N���[�j���O���̂������p�����̂�����A���S���̂�������͍s�����тɂ��܂������Ă��ꂽ���̂������B�؍ݒ��ɂ͉��̂��x�g�i����ɂ����t�H�g���}���c�H�ɂ�����x�o��B�������͈�t�̖����������`���C���������B���H�ŏo���`�[�Y�����������������Ƃ��炢�����o���Ă��Ȃ��B

�@��Grand Hotel���@�P�X�V�W�N�P�O�����@<Piu' in alto dei Gabiani> (�J������荂���j����

�@�@�@�@�@�@�@�@

|

| �u�l�͂����s���B�����͂����Ɠ쓌�Ɍ������čs���Ȃ����B�\���o�܂ł͂����ƃW�����O�����B�����ɂ������ljB���ɂ͂����B�v |

�@�@�@

���F�|��������̎v���o�[I���@Vol.16

�@�o���g���̗F�|�������S���Ȃ��Ă�������V�N�����Ă��܂����B�U�R�łȂ��Ȃ����̂Ő����Ă�����V�O���B�F�|����͎��̎t���ł���d�����Ԃł���A�u�̍��v�͂��߂��������ŋ��������Ă������������̂������B�����뎄�̃y���l�[���u�F�J�B���v�́A�F�|����Ɖz�J�B�V���搶�̖��O�̍����ł���A�S����炤���y�ł������B���̐扽�ɕ����ėF����̑z���o�����������B

�@�F����͉̎�A�o�D�A���l�ŁA���e���r�^�����g�Ƃ��Ă����ꂽ�B���Ƀe���r�ł́u�H������V���v�ɂR��ڐH������V�Ƃ��ďo������Ă����̂őS���I�ɃO�����Ƃ��Ă��炪����Ă����B�������10�N�قǑO��Îᏼ�Łu������݂���v�̌������������B�n�����Z���̂��߂̊ӏ܋����ł������̂ŁA�I���͌ߌ�S���߂��������Ǝv���B���̖�̐H���͊F�ŗF�|���E�̉�×����X�łƂ邱�ƂɂȂ�\������Ă������B����̂ڂ��ƗF�|����Ɋӏ܂������Z�̐V��������ނ��������Ƃ����̂łQ�l�����c��A���̏o���ҒB�͐�Ƀz�e���ɋA���čs�����B���ĂT���O�ɂ͂�����I���A��l�łԂ�Ԃ�Ɖ�ꂩ��ߏ��̃z�e���ւƕ����o���Ƃ����������Ă����B�F����Ɍ����Ɣނ����Ƃ����B���ł������ς��H�ׂ����ˁ[�Ƃ����Ă���Ƃ��傤�ǂ�����ɂ��Ή����������̂œ����Ă݂��B���Ȃ肱�����̓X�炵���A���j���[����ʓI���Ή��ƑS���Ⴂ�A���ꂼ��ɌŗL�������t���Ă����B�^��Ă������͊m���ɔ����������̂ł������B����������Ȃ���F�������������B�u�������ˁA�ڂ��́w�H������V�x���������ŁA�ǂ��֍s���Ă����z���ꂽ�肷��ł���A���܂���Ⴂ�����ǂ�������Ȃ��Ƃ��Ȃ�ĂȂ�Č����Ă������������Ⴄ���A�����ƍ���̂����낢�뗊�݂����Ȃ����̏o����ĐH�ׂ������āA���ꂾ���ł����������ς��ɂȂ�������āA�̐S�̎����̐H���������̂��H���Ȃ������肷���ˁE�E�E�B�v�ƖX�q��[�����Ԃ蒼���A�Ŋ���B�����B�悩��ʋC�z�������Ă����ɈႢ�Ȃ��B�Ă̒肻�̓X�̎傪�o�Ă����B�u�F�|�搶�ł�������Ⴂ�܂���ˁE�E�E�H�I�v��͗L���Ȃ��Ή��Ǝ����Ƃ̂Ȃ�����Ƃ��Ƃ��Ƃ���ׂ�A���̂����ɒ������Ȃ��������o�Ă����B�ǂ������̕��ō��肪���悤�ɑł��Ă݂������Ȃ̂ŐH�ׂĂ݂Ă���Ƃ����B�ܘ_���̕����o�Ă���B�m���ɂ��̋������܂��܂������������̂ł͂������B�����H�I���Ƃ��������X�ɂ����ꖇ�̂����낪�o��B��l���Ăѓo�ꂵ�u�߂��d�˂�B��������͏��Ȗڂɂ��Ă�����̂́A�ǂ�Ȃɗǂ����������͒m��Ȃ����O���ڂƂȂ�ƖO���Ă��邵�����ӂ���Ă���B�F����͗�������ŐH�ׂȂ���I�m�Ȋ��z���q�ׂ���̂́A�ڂ�����Ζ��f�����A���܂ڂ��Ɂw�ق�A�������Ƃ���ɂȂ���������A���������̂������ˁI�x�Ɩڔz�����Ă���B���Ă��̋������܂����������������f����Ȃ��畽�炰��ƁA����[��I�ł����������꒚���o��B���Ɛ��̓����Ƃ��ł��Ȃ�ł����܂������X������z�ł������B�����Ɠ��������Ƃ͂����A��H�炢�ɂ͂قlj����ڂ��͂��������������B������̖������y�Y�ɂ��炢�X���o��B�����W�����Ԃ܂łɂ͂R�O�����Ȃ��B�u�F���`��A�Ӕтǂ����܂��H�v�u����A�ڂ��͂�����Ə����������邵�A���x���s���Ă�X������s���Ȃ��B���������Ƃ������珃�����s���Ă�����Ⴂ�B�v�܂��`���I��×����Ȃ���̂͐H�ׂ����Ƃ��Ȃ������̂ŁA�����H�~�͂Ȃ����������̈ꌾ�Ɍ㉟������ĊF�ƐH�ׂɂ͍s�����B�s�������̂̎��ۂ͂��������݂A�o�Ă��闿�����|���l�Ȃ��łق�̈�����������邾���������B�������������낤���ǁi�F�悭�H�ׂĂ����j�������͂����������ς�������������������������Ȃ������������Ȃ��B����ǂ��납�����ꂵ�����A���܂����ɐH�ׂĂ�A��������Ζʔ����Ȃ����A���܂��Ɋ��芨�łނ��ڂ�H���Ă��A���Ɠ�������𐿋����ꂪ������B�F����̘b���ƐH�ו��ԑg�̃��|�[�^�[�͉ߍ��Ȏd���ł���悤���B����݂̂Œ���H�炢�̗F��������Ă�����ǂ������炵���B�����ɂ���̂����Ȃ����邱�Ƃł������B�����������̂�������Ƃ��H�ׂ�K����厖�ɂ������B

���F�|��������̎v���o�[II���@Vol.17

�@����~���[�W�J���̌����ŌQ�n����M�s�ɍs�����Ƃ��̂��ƁA�אڂ���T�s�ɂ���V�܂̂���l����H���̏��҂��A��������������H�ׂ����Ă��炦����������ƁA�F����ɘA����ďo�������B��͌����Ȃ̂Œ��H�ł������B���̒n���ɔ��������������L��Ƃ����b�͕��������Ƃ͂Ȃ��������A�S���̃u�����h���̋����ɂȂ�����̎q������ĂĂ���_�Ƃ������A���ɂ͂������炸�Ɉ�ĂĂ���Ƃ��낪����Ƃ��ŁA���������������H�ׂ���̂��������B�����̂悤�ȉƂ�����A�o���̂悤�ȃV���[�P�[�X���L�邾���ŁA�ǂ����Ă������ɂ��A�����Ă����ɂ������Ȃ��X�Ɉē����ꂽ�B���ɒʂ����Ƃ������肷���Ă��̎x�x�������Ă����B�������������ŁA�F����Ɍ��킹��Ɓu�����Ă��̔������������Ă����̂́A�����Ă��n�������āA�������鐡�O���Ă����Ƃ���ŐH�ׂ������Ȃ��ǁA�����̓��͐V�N�Ȃ̂ɓ�炩���Ĕ��������I�v�̂��������B���҂��Ă����������^�V�܂̂���l���ڑҏ��ŁA�������͂قƂ�ǐH�ׂ��T�[�r�X���Ă��ꂽ�̂Ŗ{���ɕ���p�C�H�ׂĂ��܂����B�X�ɃI�W��������Ă�����f�U�[�g�͏o���ƁA�O�a��Ԃ�ʂ�z���A���炩�ȐH�߂��A�������ꂵ���Č��ő�������Ƃ��������ċz�̐��Ƃ���̎�ɂ͂���܂������肳�܂������B�F����͖��炩�ɂڂ���葽���H�ׂ��悤�������B

�@���ď�������������Taxi�Ŗ�̌����ɔ����Ē��ډ�قցB�F����Ƃڂ��͓����y���������B�ڂ��͂Ƃ����Έݖ����ŏ�̏�łЂ�����Ԃ��āA���ς�炸���ő������Ă���ƗF����́u�������A�����Ȃ��ɂ�����ƎU�����Ă��邩��B�v�Əo�Ă����Ă��܂����B���炭����Ɣ������܂��Ԃ牺���ċA���Ă����B�u�O������Ă�����A�Ȃ������̘a�َq������݂����̂���������ő��ݔ����Ă�����B�ЂƂǂ��H�v�Ƃ��܂����ɐH�n�߂��ł͂Ȃ����B�S���H�~�͂Ȃ��������������ň�����ڂ𔒍������Ȃ���݂̂��ڂ��Ɂu�ǂ����̑��݂́H�v�u�����E�E�E�E���́[�A���͂����ς肵�Ă��Ă����ł��ˁB�ł��݂��E�E�E�A���Č������A�����A�݂ƌ������͐H���������������Ēc�q�݂����ł���ˁE�E�E�B�v����������Ă���w���̋C�������������Ƃ��ڂ�������������ƁA�u�����A�Ȃ��Ȃ��I�m�Ȉӌ��ł����B�v�Ɨ�������ŗF����͂R�ڂ̑��݂�j�������̂ł����B

�����̂���聄�@Vol.18

�@�C�^���A�ł��H�ɂȂ�Ɣ��S���̓X��ɂ͂����ȃL�m�R�����т܂��B�L�I�X�N�ɍs���L�m�R�}�ӂ����ׂ��@�܂��C�^���A�l�̃L�m�R�D�����債�����̂ł��B�C�^���A�̃L�m�R�Ƃ����ŋ߂́u�|���`�[�j�v������������L���ɂȂ�܂����B����HP�ɂ��|���`�[�j�̃��]�b�g�̃��V�s���f�ڂ��Ă���܂����琥�����������B

�@�C�^���A�؍ݒ��A�H�ɂȂ�Ɖ��x���L�m�R���ɏo���������̂��B�~���m����k���ɂT�OKm�s�����x���K���Ƃ����Ós�ɏ��삳��Ƃ���������p�̃A�[�e�B�X�g���Z��ł����B�ނ��L�m�R�ɏڂ����A�x���K������X�ɖk�ɍs�����X�C�X�ɋ߂��R�тɗU���Ă��ꂽ�̂����������������B�|���`�[�j���̃g�����t���̂Ƃ����������L�m�R�͍̂�Ȃ����i���������L�m�R�̐�����R�͗��������݁A�{�����R���m��Ȃ�����ǁA����ɎR�ɓ��荞�ނƃY�h���Ƃ��ꂽ��E�E�E�Ƃ����\�����������Ƃ��E�E�E�B�j���������낢����������L�m�R����������̂ꂽ���̂��B�L�I�f�B�[�j�Ƃ����ő��Ɏ����L�m�R�͂悭�̂�Ĕ������������M���i�B�`�x���E�X�Ƃ����I�����W�F�̃A���Y���̈��́A���̐F�A�`�A���肪�킵�������Ȃ��B�ܘ_����͐�Α��v�Ƃ����̂����̂�Ȃ��������玖�̂��Ȃ��H�̖��o�i�������̂������B���̃p�^�[���������������āA���ɖ߂菬�삳��̃A�p�[�g�̃L�b�`���Ɏ������݁A���̃L�m�R�ɂ����������@�A���Ƃ��o�^�[�Ń\�e�[���悤�Ƃ��A�������݂��т���낤�Ƃ��A���[�ł��Ȃ����[�ł��Ȃ��ƈӌ����킹�i����ȑ傰���Ȃ��̂ł��Ȃ����j�r�[����C�������݂��낢��Ɗy�����̂������B������̓s�N�j�b�N���Ă猻�n�ł����������đ厩�R�̒��ŐH�ׂĂ���p�^�[���B�����ł̗����̑�\�i�͉��̂��a���ɂ����Ă����J���[���C�X�I�B�����ȃL�m�R���łĂ��āA����͂���͔��������Ċy�����A�E�g�h�A���C�t�������B

�@�x���K���Ƃ����Ƃ�����L�m�R�̎v���o���E�E�E�B�|���`�[�j�̓C�^���A�ł������ȃL�m�R���B�ŋ߂͓��{�ɂ������������̂������Ă��邪���\�����l�i���B�C�^���A�Ŕ����Ζܘ_�����͈���������ł�����ς荂�����Ƃɕς��͂Ȃ��B�T�N�O�Ƀx���K���ɍs�����Ƃ��̂��ƁA�u�̏�̒����̒������̂܂c����Ă�����j�ۑ��n����U�����A���锪�S���̓X��ɂ���͐ς܂�Ă����B���������|���`�[�j�I�A�l�i�����Ă܂��т�����I�A�����łP�O���ʂ��������ĂȂ����܂̃|���`�[�j���l�i�ŁA�P�O�Og����������܂��Ă����B�����ΓX�傪�����ŎR����̂��Ă������̂��Ƃ����B�ܘ_��܂����ށB�|���`�[�j�̃��]�b�g���Ƃō��Ƃ��ɂ́A�|���`�[�j�͍���t���ɏ��ʎg���A���̑��̈����L�m�R���ʂɍ����č���Ă����̂����A�������ŋA�����Ă�����ɂP�O�O���|���`�[�j�̃��]�b�g�����ɐH�ׂ邱�Ƃ��o���Ă��܂����̂������B�������Q�T�Ԃ̗��s�̂Q���ڂ���X�[�c�P�[�X�̒��ɂ̓|���`�[�j�̋���ȍ��肪�[�����ĕ��ɂ܂ł����Ă��܂��A�|���`�[�j�̍������܂��Ȃ��痷�𑱂���͂߂ƂȂ��Ă��܂����̂������B�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�̂ꂽ�L�m�R���͂�ŁB

�@�@�@�@�@���[���i��ɃL�m�R�������Ă���j

�@�@�@�@�@�E�֗F�l�̌������i�Q�O���N�����������~���m�ɕ�炷�j��

�@�@�@�@�@���삳���ƁB

�C�^���A�����[�P�@Vol.19

�@�C�^���A�������D���ł���B�H�ׂ邾���ł͂Ȃ��č��̂���D���ł���B�C�^���A�ɍs���O���炾�B�������C�^���A���w�ȑO�͎��͂قƂ�lj����m��Ȃ������B�����Ƃ������̓C�^���A�����Ƃ����P�`���b�v���́u�X�p�Q�b�e�B�@�i�|���^���v�Ɓu�X�p�Q�b�e�B�@�~�[�g�\�[�X�v�Ƃ����Q���ԃ��j���[�ȊO�͂قƂ�ǂȂ�����ł������B�u�s�U�v�͂����Ă��u�s�b�c�@�v�͂Ȃ������B���Ĕ�Ȃ闿���������B�w�����㏉�߂ăC�^���A�ɍs���܂ł͂���Ȃ��̂��Ǝv���Ă�������A���n�ŐH�ׂ�{���̖��͊����̘A���������B���Ƃ�Pizza�͂��܂�̈Ⴂ�ɃV���b�N���o�������̂������B�{�i�I�Ɏ����ŗ������n�߂��̂̓C�^���A�ɗ��w���Ď������������߂Ă��炾�B�����ς�C�^���A�l�̗F�l�B�ɋ����Ă�����Ă����킯�����A��Ԃ悭��������̂�Modena��Rina�������B�ڂ����̓G�b�Z�C�̃o�b�N�i���o�[��Rina�̂��Ƃ�C�^���A�������V�s�R�[�i�[�ɏڂ��������Ă���̂ŎQ�Ƃ��Ă��������������ATagliatelle�͂��߁A���낢��ƃG�~���A�E���}�[�j���n���̉ƒ뗿���������Ă�������B�ܘ_�����Ă�����������̓~���m�ɋA���Ă�����悭���A���p�[�g���[�ɂ��Ă������B�����Tagliatelle����ł��ō���Ă���A�A���o�C�g�ŁA�C�^���A�l�̍��Z���̏��̎q�B�ɃM�^�[�������ɂ������B�l�̎w�̒܂ɔ������т���Ă����p�X�^�����āA��̂���͂Ȃƕ����B��Tagliatelle��ł��Ă����Ƃ����ƁA���B�͂���Ȃ̍��Ȃ��I�Ɣޏ���͋�������Ă����B

�@�~���m�ł͕��ʂ̃A�p�[�g�œ��{�l�̃C���e���A�f�U�C�i�[�e���Ƌ������������Ă����B���ꂼ����������A�T�����A�_�C�j���O�L�b�`���A���ʏ��Ȃǂ������Ŏg���Ă����B�ނ͒��͏���ɃR�[�q�[�����Ĉ���Ŏd���ɍs���Ă��܂��B���̓C�^���A�l�̂悤�Ɏ���ɖ߂�������ƒ��H���Ƃ�i�Q�����j�A���邭���ɂȂ��ċx��ōĂѐE��ɖ߂�i�S�����j�A�[�����Ȃ�x���܂œ����ċA��A�[�H�͂W���`�X���ɂȂ�B�l�͔ނ��Ƃɂ��鎞�Ԃ������A��������������D���Ȃ̂ŁA�����l���Ƃ߂Ă����B�����ς璋�̓C�^���A�����A��͂��т𐆂��ē��{���̐H��������ĔނɐH�ׂ����Ă����B�H��͐ܔ��A�M�͂����ς�ނ̖�ڂƂȂ�B�ނ͖l���N��A�C�^���A��������y�ł������̂����A�������قƂ�Ǐo���Ȃ��l�������B�����Ȃ�Ɩʔ������̂ŁA�Ƃ̒��ł̃��[�_�[�V�b�v�͗��������l�����邱�ƂɂȂ�B����������F�l���������ꌾ�A�u����������̂͏���������̂Ȃ�I�v

�@�A�����ē��{�̃C�^���A�����X�g�����̎��̂ɒ��ʂ��邱�ƂɂȂ�B�ǂ����C�^���A�������I���̗����Ɨ�������ł������B����Ȃ玩���ō���������܂����ƁA�p�X�^�ȂǂقƂ�NJO�ŐH�ׂ����Ƃ͂Ȃ������B���������ꂩ��Q�O�N�B���̒��͕ς�����B�C�^���A�ŏC�s���Ă��������l�͓�����O�ɂȂ�A�H�ނ�@�ނ��ǂ�ǂ�A�������悤�ɂȂ�A�����炭���̓C�^���A�ȊO�ň�ԃC�^���A���������܂��͓̂��{����Ȃ����Ǝv����悤�ɂȂ����B���Ȃ���ɂ��āA�قڑ��F�Ȃ����̂��H�ׂ���B�ł��܂�Ȃ��Ȃ����B�C�^���A�ɍs���y���݂����������������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�v���Ԃ�ɍs�����C�^���A�ŁA���̓��{�ł͐�ɖ��킦�Ȃ�����Pizza��H�ׂA�C�^���A���ĂіK�˂���т����݂��߂����̊����́A�����A�������킦�Ȃ��̂��E�E�E�I�B

Vol.20�@�u�q��ɉJ���v�@

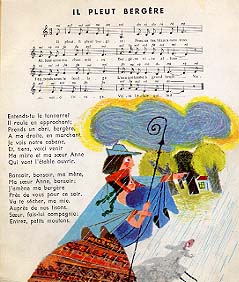

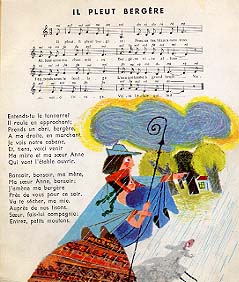

�@�܂����w�S�N�����������Ǝv���B���̗F�l�ʼn�Ƃ̑O�c��삳�t�����X���w����A�����ꂽ�B���y�Y�ɖl�ƒ�Ɉꖇ�̂S�T��]�̃h�[�i�c�Ճ��R�[�h�����������B��ςɔ������p�X�e����̃W���P�b�g�ŁA�q���̃V�����\�����Ƃ������Ƃ������B�O�c�����̒��g�̉̂������m�������̂��ǂ����͂悭�킩��Ȃ����A��Ƃ��������Ă����Ƃ��̃W���P�b�g�̊G���C�ɓ����āA���y�Y�ɉ��������̂ł͂Ȃ����Ǝv��ꂽ�B�^�C�g����<Les

vieilles chansons de France �@no4>�i�t�����X�̌Â��V�����\���@4�W)�A�q���̃V�����\���Ƃ͌����Ă�Andr� Claveau �Ƃ� Mathe' Altry�Ƃ��������͂̂����l�̉̎肪�̂��Ă���B�Ȃ�<

Le roi Dagobert>�i�_�S�ׂ̉��l�j�E<Mamon,les p'tits bateaux>�i�}�}�A���M�͂ǂ����āj�E<Il

pleut berge're>�i�q��ɉJ���j�E<La Tour prends garde>�i��������j�̂S�ȂŁA��������V���v���ł͂��邪�������y�����Ȃ���ł���B�����̂�̏����f���炵�������łȂ��A�A�����W�A�I�[�P�X�g���[�V���������Ĕ������G�̃W���P�b�g�ƁA�����ɂ��t�����X�炵���������Z���X�̃��R�[�h�ŁA�܂��q�����肾����ƌ����Ď������l�̊ӏ܂ɏ\����������A�t�����X����������ꖇ�ɋÏk���Ă���ƌ����Ă��������炢�����̌O�荂�����̂ł���B�q���S�ɂ��܂����ʃt�����X�ɂ��������������Ă��ꂽ�B�̂���D���������䂪�Ƃł́A��X�q���B�����łȂ��e���������ꂪ��D���ŁA���x�����x���J��Ԃ����̃��R�[�h�������Ċy���B�ܘ_�q���̍��Ȃ̂Ńt�����X��ȂǂȂɂ��킩�炸�A���������f�B�[�����Ŋy����ł����킯�����A��������イ�����Ă����������ŁA�����͎�����o���Ă��܂��A�Ӗ��͕����炸�Ƃ��A�܂˂��Ă���炵���̂���悤�ɂȂ��Ă����B

�@���āA���ꂩ��E���\�N�A�ŋ߉����̈�p�����܂��ɐ�̂��Ă���LP���R�[�h�̎R�����Ă����B���̎��ɂ��̃��R�[�h���B�Ȃ������Ē����ɐj�𗎂Ƃ��Ă݂��i���R�[�h�v���[���[�܂������œ����Ă��܂��j�B�������Ă����̋P���͂܂����������Ă��Ȃ������B����ނ��뒷�N�̉̎萶�����o�����ɂ��̋P���͑����Ă����B�܂������ƕ����鍡�̂����ɂƎv���A�W���P�b�g���������f�W�^�������āACD������Ă��܂����B����Ŏ����������Ă�Ԃ��炢�͊ԈႢ�Ȃ��ۑ��ł���B���ɁA�R�Ȗڂ�<Il

pleut berge're>�����傤�NJ�撆�������t�@�~���[�R���T�[�g�ʼn̂��Ă݂悤�Ǝv���A�����ȑ��̃t�@���N���u����ɂ��肢���Č�������Ă����������B��������ɖ������ł��A���̐������l�R��̃C�M���X�قōs��ꂽ�t�@�~���[�R���T�[�g�ʼn̂����Ƃ���A��]���ł������B�y�����~�����Ƃ����������܂ł��������������炢�ŁA�ǂȂ��Ɋ��z���f���Ă����̉̂͂悩�����A�܂��������Ă��������ƌ�����B

�@�Ƃ���ł��̃R���T�[�g�̐����O�A���ƂɉƑ����W�܂萳�����j���Ă����B���x���͂��̉̂��R���T�[�g�ʼn̂��ƌ������Ƃ���A�킪�ӊO�Șb�����Ă��ꂽ�B�킪���鎞�t�����X�l�̒m�l�ɁA���͎q���̍�����������R�[�h�������āA����ɂ���ȉ̂������Ă����A�m���Ă邩�H�ƁA����<Il pleut berg�re>�̏o�����̏����̂��ĕ��������Ƃ���i������Ŋo���ăt�����X��ʼn̂���悤�ɂȂ��Ă����j�A���̃t�����X�l�́u���̉̂�m��Ȃ��t�����X�l�ȂǒN�����Ȃ��I�v�ƌ������Ƃ����̂ł���B�t�����X�̏��w�Z�ŊF���̉̂��K�������ł���B����ȗL���ȉ̂������̂��I�ƊF�ŋ������̂������B�����ƍ����t�����X�l�B�Ɉ�����Ă���̂ł��낤�B�����炭���{�l�ł��̉̂�m���Ă���l�́A�t�����X�̊w�Z�ɒʂ��Ă��A���q���Ƃ��A���������킸���Ȑl�������Ǝv����B���������ɕ����ȏ��̂Ƃ��ėA������Ȃ���������ɂ��͓̉̂��{�ł͑S���m���Ȃ��܂܂������̂��B�l�̓J���c�H�[�l�̂��ŁA�V�����\���̎�ł͂Ȃ����A���̉̂͂��ꂩ�炠�������ʼn̂��Ă��������Ǝv���Ă���B�{���ɑf���炵���̂Ȃ̂ł��B

�u�q��ɉJ���v�i����F�J����r�����̖�����j

�u�q��ɉJ���v�i����F�J����r�����̖�����j

�P�D�q��ɉJ���~��n�߂���

�@�@�����A�r�����̖�����

�@�@�����Ȃ�@�ڂ��Ƃ����s����

�@�@�m���������ց@�J�h���

�Q�D�����ɂ͕ꂳ��Ɩ�������

�@�@�������N�́@�G�ꂽ���̕���

�@�@�������Ă����@�����������ׂ�

�@�@�����q�r���@����������

���R�[�h�W���P�b�g�ƗF�J�B���i�̃y���l�[���j�̖�

�@

Vol.21

�u���A�J�t�F���e�H�I�@�����Ȃ��ȁ`�I�v

�@�l�̓C�^���A����ق�̏��������܂����B���̏����Ƃ����̂͌����ł͂Ȃ��Ăق�Ƃɂق�Ƃɂق�̂�����Ƃƌ������x�ł��B��w�łS�N�ԁA���Ƃ̑��ɃC�^���A�ꌤ����̕��������āA���܂��ɂR�N���C�^���A�ɗ��w���Ă��Ȃ��炱�̒��x���H�I�Ɖ�Ȃ��炠�����Ƃ������x���ł��B����ɂ����A�����ĂQ�Q�N�����܂�����A���Ȃ�Y��Ă��ď�Ȃ��Ȃ邭�炢�ł��B�ŁA���̍��ł̓C�^���A�ɂ��܂ɓd�b������ƁA�����ɂȂ��ė������ނ��Ƃ�����B�C�^���A�ɂ��鍠�͂����Ƃ���ׂ�Ēʖ�̃o�C�g�܂ł���Ă��̂Ɂ`�I�B����������Ȃ��Ƃ͒I�ɏグ�āA���A���{�Ɉ��Ă���C���`�L�ȃC�^���A��ɂ͕��������[�I�B����C�^���A����A����������̗F�l�Ƙb�����Ă��Ă��̘b��Ő���オ�����̂ō���͂��̂��b�B

���̂P�@�u�J�t�F���e�v�@�@�A�����J�o�R�œ��{�ɓ����Ă������߁A����ȊԂ̔��������O�ɂȂ������̂Ǝv���܂����A�����Ɓu�J�t�F���b�e�v���ƌ����ė~�����B�A�����J�l���u�b�v���ł��Ȃ��͎̂d�����Ȃ��Ƃ��āA���{�l�͂����Ɣ����ł��邶�Ⴀ�Ȃ����I�u�J�t�F���b�e�v�ƃI�[�_�[������u�J�t�F���e�ł������܂����H�v���ƁB�o�J���`�I����̓A�����J�̈��ݕ����Ⴀ�l�[���I�A�C�^���A�̈��ݕ����`���I�I�I�@�����Ԃ̔������������Ɩ{���ɕ��������Ă���B����Ȃ�u�G�X�v���b�\�v���u�G�X�v���\�v���Č���[��������Ȃ����B�i�ق�ƂɌ���ꂽ�炱�����͔������邯�ǁE�E�B�j

���̂Q�@�@���Ȃ������c����^���Ɂu���E�h���`�F�v�Ƃ����C�^���A�����X�g�������������B�h���`�F�͌`�e���ŊÂ��A�����ł��َq�E�f�U�[�g�̈ӁB�������j������������芥���̓C�����t���B�Ȃ�ŏ��������̒芥����������I�Ȃ�ł���������Ⴀ�C�^���A��ɂȂ���Ă���Ȃ����`�I�B

���̂R�@�@���������̖^�T�[�r�X�G���A�̃��X�g�����B�u�X�p�Q�b�e�B�[�E�|���l�[�Y�v�Ƃ͉����H�|�[�����h���H�V���p�������V�s��������̂����H�V���[�E�C���h�[�̃T���v��������Ƃ�����~�[�g�\�[�X�̂悤�ł������B����Ȃ�P�O���䂸���ă{���l�[�Y�B�C�^���A��Ȃ�{���j�F�[�[�A������t�����X��Ń{���l�[�Y�B

���̂S�@�@����̖^�f�p�n���̃C�^���A�����J�E���^�[�B�u�X�p�Q�b�e�B�[�E�������W���[�l�v���ƁB����͉֎q�̃X�p�Q�b�e�B�[���Ɩ₦�������ƌ����B����������Ȃ�u�������U�[�l�v���Izane���ǂ��ǂ߂W���[�l�ɂȂ�H�H�H

���̂T�@�@�ډ��J�Ò��̃T�b�J�[���[���h�J�b�v�B���炪�A�b�Y�[���A�C�^���A�`�[���͓��{�ł��i���ɏ����Ɂj�����j�����Ƃ��ő�l�C�̂悤���B��P������I����Ă܂��P���B����`�߂ł����B���{�`�[�����������߂ł��C�^���A�������i��ł��ꂽ�疞�������E�E�E�A�I���Di

Biagio�̂��Ƃ𒆌p�����^�e���r�ǂ��u�f�B�@�r�A�b�W���v�ƌĂ�ł����̂��C�ɓ���Ȃ��B���܂��ɂ����J�ɃX�[�p�[�i�����j�����������Ă��B����́u�f�B�@�r�A�[�W���v�ł������́u�b�v�͓���Ȃ��́I�B�^��V���́u�f�B�r�A�W�I�v�Ə����Ă�������͂܂�������ł��Ȃ����A�f�B�@�r�A�[�W���Ƒf���ɏ����C�^���A�l����������̂ƑS���ς��Ȃ����Ŕ����ł���̂ɁA�Ȃ�ł킴�킴�Ⴄ���������낤�B

���̑��@�u���R���v�́u���[�R���v�ŁA�f���āu���b�R���v�ł͂Ȃ����I�B�u�N�b�`�[�i�v�Ƃ͉������I�䏊�́u�N�`�[�i�v���I�B���̉̂̕���Ō������̑�e�m�[���́u�X�e�t�@�[�m�v����Ȃ����I�u�f�B�E�X�e�[�t�@�m�v�_�]�`�I�B�u���[�����v���u�����[���v�ȂǂƌĂȂ��ł���`�I�I�Betc.�@�@

�@�@�l�^�͂܂��܂����邯��ǁA�������������������A������������ɂȂ����̂ł�����߂悤�B���H��Ԃ̃C���`�L�C�^���A��͂��O�̂���ׂ�C�^���A�ꂾ�낤���āH�@�E�E�E�E�E�悭�������ŁE�E�E�A���߂Ⴂ�B

Vol.22

�����N�G�X�g��

�@���̂Ƃ���X�P�W���[���������āA�Ȃ��Ȃ��X�V���o���܂���ł����B�����͍K���I�t�ł������䕗�Q�P���̗��P�ŊO�o��������߂���Ȃ����߁A����ƍX�V���鎞�Ԃ��o���܂����B

�@���N����^�C�^���A�����X�g�����ŃJ���c�H�[�l�����M�����[�ʼn̂��Ă��܂��B�Ƃ����Ă����ŕ��䂪����ꍇ�̓G�L�X�g���ɔC���ċx��ł��܂��̂ł�����ǁE�E�E�B���X�g�����Ń��M�����[�łƂ����̂͋v���Ԃ�̎d���ł��B����Q�N���̍����痯�w����܂ł̂S�N�ԁA����̖^�h�C�c���X�g�����ʼn̂��Ă����Ƃ��ȗ��Ȃ̂ŁA�̎萶���̌��_�ɖ߂����悤�ȋC���ʼn̂��Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���̃��X�g�����ł́A�M�^�[������ăe�[�u��������ĉ̂��̂ŐF�X�ȃ��N�G�X�g�����܂��B�m���Ă���Ȃ̏ꍇ�́A���Ƃ����p�[�g���[�ł͂Ȃ��Ă��A���邢�̓M�^�[�̒e�����ʼn̂������Ƃ��Ȃ��Ă��A�̂����m���Ă��āA�L�[�����܂�A�肪����ɓ����Ĕ��t�����Ă���܂����A�����Ŕ��t����̂ʼn̂Ɣ��t������邱�Ƃ���ɂ���܂���B�Ƃ������Ƃ͂Ԃ����{��OK�A���n�[�T���s�v�Ƃ����킯�B�����Ńv���������ނ��ނ��Ƃ킫�N����A��[������A����Ă��[����Ȃ����I�ƁA���Ƃ��̂��Ă��܂��̂ł��B��u���낽�������̂́A���Ƃ����Ȃ����Ȃ̗�Ƃ��ẮA�I�y���u�֕P�v�́u���t�̉́v�A�������u�g�X�J�v�́u��������ʁv�A�u���S���b�g�v�́u���S�̉́v�B�u��������ʁv�̓��X�g�����ׂ̗̌����z�[���ō����Ƃ��߂��e�i�[�A�z�Z�E�N�[���̃J���@���h�b�V�ŁA�g�X�J�������������Ă������q����̃��N�G�X�g�ł������A�u�̎�Ɋԋ߂ʼn̂��Ă��炦�āA�������̕�������ۂNJ��������v�ƌ����Ă���܂����B�u���t�̉́v�����N�G�X�g�������q����͊������āA���Ȃ荂�z�̃`�b�v��u���čs����܂����B���X�g������A�̃C�M���X�l�̂��w�l�͂����e���i�|���^�[�i����D���������Ƃ��ŁA�q���̍�����i�|���^�[�i�̃��R�[�h���ƂŐ����������ꂽ�����ŁA���̒��ł����ɂ����e�����D���������Ƃ����u��̐��v�����N�G�X�g����܂����B���̉̂̓��p�[�g���[�̂����Ŗ��t���Ă��܂����A�����낱���P�O�N���炢�͑����̂��ĂȂ������͂��ŁA�����Ɖ̂��邩�ǂ����킩��Ȃ������̂ł����A���`���܂܂�I�Ɖ̂��Ă݂��Ƃ���A���\�o���Ă�����̂ŏ��X�̎������܂��������Ƃ��̂��Ă��܂��܂����B���̂��q�l�͂Ƃ����Ɨ܂𗬂��������ĕ����Ă��������Ă��܂����B���̓������q�l�ɐ�T�u�����Ƃ�ځv���̂��č����グ���Ƃ���i�ܘ_���{��Łj�A��͂�܂��܂𗬂��Ȃ��畷���Ă��������܂����B�u�ققɂ�����܁v�i����̓��p�[�g���[�Ȃ̂ŐQ�Ă��Ă��̂��܂��B�j�����N�G�X�g�����n�N�̂��w�l�͕����Ȃ���A�^�C�g���̂悤�ɂ�͂�܂𗬂��Ă�������Ⴂ�܂����B���̂ق��J���c�H�[�l�ȊO�ɂ������ȃ��N�G�X�g�����܂����A�m���Ă�̂Ȃ�A�h���u�łł��̂��Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���Ĉ�ԍ��郊�N�G�X�g�݂͂Ȃ���͈�̉����Ǝv���܂����H����͂Ȃ�ł���������u���Ȃ��̈�ԍD���ȉ̂��̂��Ă���v�Ƃ������N�G�X�g�Ɓu���Ȃ��̈�ԓ��ӂȉ̂��̂��Ă���v�Ƃ������N�G�X�g�ł��B��ԍD���ȉ̂Ȃ�ėD�_�s�f�ňڂ�C�Ȏ��ɂ͐�Ό��߂��܂���B���ӂȉ̂ł����H�A���p�[�g���[�̋Ȃ͂ǂ�����ӂōD�������烌�p�[�g���[�ɂȂ��Ă��ł��I�B�ǂ����F���̂Q�̃��N�G�X�g�����͐������������B

Vol.2�R

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���S���[�A��

�@������{�ɗA������Ă��Ȃ��C�^���A�H�i�͂Ȃ��ƌ����Ă��������炢�Ȃ̂ɁA���ꂾ���͂܂����ĂȂ����I�Ƃ������̂Ɂu�S���[�A�v������B�ȒP�ɂ����Ă��܂��̂Lj��̈��Ȃ̂����A�����Ō����u�Ñ��v�i�C�^���A���Liquirizia�j�̃G�b�Z���X�̂悤�Ȃ��̂ł���B�C�^���A�l�͂��̎�̂��D���ŁA���̑�\�I�u�����h�̃S���[�A�͂��߁A�����ȃ��[�J�[�ŏo���Ă��邵�A�َq���ɍs���A�m�[�u�����h�̗ʂ蔄��̂܂Ŕ����Ă��āA�q�ǂ������l�܂ł悭�Ȃ߂Ă���B�Ñ��͓Ɠ��̊Ëꂢ�������āA�R���Ǎ�p������Ƃ��ōA�ƈ݂ɂ����������B�S���[�A�Ɋւ��Č����Έ��ƌ������k�K�[�̂悤�ŁA�S���̂悤�ȏ_�炩���ĔS��̂���H���A�����������Ă���̂ŊÂ݂�����B���ɖ���I���ʂ������āA�ȂɂȂ�Ƃ�߂��Ȃ��Ȃ�B���{�l�͂��Ƃ��̎�̂����̂悤�ŁA�����Ɍ��ɂ��ĕςȊ������l�������B�������l�̃C�^���A���w���Ԃ݂͂�ȑ�D���ŁA���Ƃɉ̂�����Ă���A���ɂ͕K���i�ƂȂ��Ă��āA���Ԃ̒N�����C�^���A�ɍs���Ƒ�ʂɔ����Ă��ĕ��������Ă���B�܂��A���y�Y�ɓ���Y�܂��K�v���Ȃ����A�����ɂƂ��Ă��K���i�Ȃ̂Ŏ�����������Ɣ�������ł��邪�A���\�d���B

�@���̃S���[�A�Ɠ������[�J�[�́u�^�u�[�v�Ƃ��ʃ��[�J�[�́u�T�C���E�G�N�X�g���t�H���e�v�Ƃ����u�����h�������āA���̂Q�͂������̃S���[�A���ł̂ڂ��ł��H�ׂ�̂ɂ��Ȃ�̊o�傪���邭�炢���B���ʂ̓��{�l�Ȃ炷���ɓf���o���B�Ƃ��낪����͐������Z���Ăقڏ����̊Ñ��G�b�Z���X�̉�Ȃ̂ōA�̒ɂ��Ƃ��ȂǁA�䖝���ĂȂ߂Ă���Ƃ���y�ɂȂ��Ă���B����͂������S�ɖ�ƌ����Ă����̂����A�o�[���i�o�[���i�����X�i�b�N�j�₽�����̃L���b�V���[�̉��Ƃ��ɁA�K����L�����f�B�[�ƕ���Ŕ����Ă���̂��B

�@�S���[�A�ɂ��Ă̑z���o��������B�C�^���A�ɗ��w�����Ă̍��S���[�A�̃|�X�^�[���������������ɒ����Ă����āA�����ɂ���ȃL���b�`�t���[�Y��������Ă����B�u�L�@�m���@�X�B�@�}���W���@�S���[�A�@�X�B�[�A�@�X�s�[�A�v�B�S���[�A��H�ׂȂ���̓X�p�C�������肵�āA�Ƃ����Ӗ������A���ɏo���ēǂ�ł݂�Ƃ悭�킩��̂��������ɉC���ӂ�ł���B���q�������̂ł����o�����B���ł�essere�i�p��Ō���be�����j�̐ڑ��@���`�O�l�̒P��sia�̎g�������o����ꂽ�Ƃ����Ȃ��Ȃ��D����̂̃R�s�[�������B

�@�b�͌��ɖ߂邪�A���ꂾ���C�^���A�̐H�i�������Ă��Ă�̂ɃS���[�A�����͂Ȃ��B�܂��A�A�������Ƃ���Ŕ����킯�͂Ȃ����낤���E�E�E�B�������A�����ė~�������Ȃ��B���ꂾ�����ł��C�^���A�̂��̂����{�ɂ��Ă��H�ׂ��鎞��ɂȂ����̂ŁA�����C�^���A�ɍs���y���݂����Ȃ茸���Ă���̂������B�����ł�͂�C�^���A�ɍs���Ȃ��Ǝ�ɓ���Ȃ����͎̂c���Ă����ė~�����Ƃ����킯�B�݂Ȃ�������x�C�^���A�ɍs�����為�ЃS���[�A��H�ׂăX�p�C�Ǝv���Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B

| �@�@�@�@���ꂪ���́��S���[�A�� |

�@���̑O�~���m�̋�`�̖ƐœX�Ŕ����Ă������p�܁B�����܂���ƂP�`�Q�����͑��v�B�i���̃C���[�W�͏c���e�P�^�Q�ɏk���j |

�@���ꂪ����ȃT�C���B���������Ă��āi�Z���t�@�����\���Ă���j���g�������Ă܂��B |

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Vol.2�S

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ׂƉԕ��ǁ�

�@�C���t���G���U���҈Ђ�U����Ă���B���ʂ̕��ׂ��Ђ��Ă���l�͑����B�����d�Ԃ̒��ŃQ�z�Q�z�����Ƃ��܂������̂ł͂Ȃ��B���̂��ŋ߂͂��܂蕗�ׂ��Ђ��Ȃ��Ȃ������Ⴂ���͂悭���ׂ��Ђ��A�C�^���A���w������������イ���ׂ��Ђ��Ă����B���ׂƂ��Ă��l�̏ꍇ�͔M���ł邱�Ƃ͏��Ȃ��A�����ς�A�ƕ@�������B�����됺�����Ȃ̂ŕ��ׂ��Ђ��ƍA�ƕ@�̉��ǂ���邽�߂ɂ���Ƃ����鎖������B��{�I�ɂ͈�҂ɍs���A���t���Ă��炢�z�����A������p�A�����Ȃ߂���A�g���[�`���Ȃ߂���A��������������A�����Ė���Ƃ������ƂȂ̂����A�C�^���A�ł́A���낢����{�ł͑̌��o���Ȃ��o���������B

�@��҂Ɍ����Ă���҂͏���Ⳃ����������ʼn������Ȃ��B��͖�ǂցA�z���͐��̃N���j�b�N�ւł����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�z���Ɋւ��ẮA�ƒ�p�̋z����i�l�u���C�U�[�j���Ύ���ł��o�����B�z���Ŗʔ��������͖̂�܂̋z���łȂ��A�A�̒ɂ݂Ɍ����Ƃ����z�̋z���Ƃ����̂��������B�Z������̏��C�𐁂��t�����Ă��銴���ŗ������ۂ��ɂ����Ǝ�̉������������L��������B���܂�������Ƃ��������͂��Ȃ��������E�E�B���{���ƍA�ɖ��h���Ă��ꂽ�肷�邪�A�C�^���A�ł͈�x�����Ă���Ȃ������B���i��ɂ͂��Ȃ�̕����K�v�炵���������u�G���{���X�^�v�Ƃ����E�Ƃ̗F�l����l�����B����́u�t�v�Ƃł������̂��u�n�[�u������v�Ƃł��������A�Ƃ����������ȖƂ��̊֘A�O�b�Y���Ă���B�����ł悭�z���p�̖����Ă�������B���[�J���Ƃ��Ⴂ���ڂ�����Ƃ��~���g�Ƃ����낢�덬�����Ă��āA��ɂ��������A�����ɂ��̖ނ����A���~�߂ē�����o�X�^�I���������ۂ肩�Ԃ��ď��C���z���̂��B����͗ǂ����肪���āA�C���͂ƂĂ��悭�Ȃ�̂����ǁA�ł�����ōA�̒ɂ݂���ꂽ�Ƃ��A�@�Â܂肪�������Ƃ����L�����Ȃ��B�ڂ̂���݂����Ƃ����̂������āA��������`���K�[�[�Ɋ܂܂��ڂ̏�ɂ��Ă�B��������ʂ͊������Ȃ������B�G���{���X�^�Ŕ����Ă���n�[�u�L�����f�B�[�͌��\�������Z���Ƃ��������ł��܂�Â��Ȃ��A���p���Ă����B�܂��C�^���A�ɂ̓}�X�N�Ƃ������̂��Ȃ��B�d�����Ȃ��̂Ń}�t���[����̉������Ɋ����t���ĕ����Ċ����~���m�̓~���������B

�@���N���ԕ��ǂ̃V�[�Y�������ł���B�ꌎ���{����R�A�����M�[�܂̕��p�Ɠ_�@��E�_�����g���͂��߁A�\�h��̓o�b�`���ł���B���w�Z����̗F�l�����@�Ȃ̈�t�i���肪�������ƂɃA�����M�[�ӂƂ��Ă��āA���̃V�[�Y���悭�e���r��G���ɂ��o�ꂷ��j�ɂȂ��Ă��āA�̂ɍ�������������Ă���Ă���̂ŁA�C�^���A����A���Ă��Ă���́A�����̏Ǐ�͂ł邪�����Ԃ�y�����Ă���B���������ԕ��ǂ����ǂ����̂͊w������ŁA�܂��ԕ��ǂȂ�Č��t�̂܂��Ȃ����ゾ�����B�ŏ��͂Ȃ������炸�A������݂ƕ@���A�ڂ̂���݂ɂ���Y�܂��ꂽ�B�������t�����銿����p���Ă����B�Y�a�̂ق��̊�����ǂ̂���l���������Ĕ̔����Ă���ꂽ���̂ŁA�����ł��������ĂȂ������B���̖�͌��t�����ꂢ�ɂ��铭���������āA���̉��ꂪ�����ƂȂ��Ă���Ǐ���ɘa���Ă����Ƃ����B�����łڂ�����~���ݑ����Ă݂��Ƃ��낻�̏t�͏ǏłȂ������B���ăC�^���A�ɂ͓��{�̐��͂Ȃ��B�]���Đ��ԕ��ǂ͂Ȃ����������A�A�����M�[���@���͂����Ȍ�������������B���ꂪ�Ȃ��͂킩��Ȃ��������A�C�^���A�ł��ԕ��ǂɔY�܂��ꂽ�B���Ɍ܌��ɂ͖җ����B�����ŗF�l�́u�G���{���X�^�v�ɑ��k�����Ƃ���A�C�^���A�ɂ��������ꂢ�ɂ���u�f�v���e�B�[���H�v�Ȃ���̂�����Ƃ����B�����ɂ������Ɓu�܁v�Ƃ����Ă������B�����ő��������Ă����B���������𒃘q�ɓ��ꐅ�𒍂��A�����A��ӂ����ď㐟�݂����ށB���������̕����͔����Ǔy�݂����Ȋ����ŁA�ΊD�ۂ��D���̂悤�Ȗ��������B�䖝���Ă��炭�g���Ă݂��������Ƃ������Ȃ��̂ł�߂Ă��܂����B

�@���ꂩ�琙�A�w�A�J���K���Ɖԕ��nj������������X��Ԃ��߁A�U����{�܂Ŗ͂Ȃ��Ȃ��Ȃ�B����p�͂قƂ�ǂȂ��A�������Ȃ炸�A�A���������A������������̕��p�ł��ށB���������̖������ł���Ƃ��͊m���ɃA���R�[���Ɏキ�Ȃ�B�����ł����ア�l�����]�v��肪�����Ȃ�B�]���ĂQ������U���܂ł͈��ݑオ���Ȃ�ߖ�ł���悤�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Vol.2�T

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����[������

�@�h������i�|���^�[�i�̎胍�x���g�E���[�������R���P�S���ɖS���Ȃ����B�X�P�������B���[��������̂��Ƃ͉ߋ��ɂ������Ă���̂Łi�o�b�N�i���o�[���ǂ����j��������������������B�l���ނ̃t�@���ł��邱�Ƃ�m���Ă���������l���������m�点��������������A���͉Ƒ��ł��F�l�ł��Ȃ�����ǂ�����݂̌��t�������������肵�Ă��܂����B��N����̒��������ē��@���ꂽ�肵�Ă����̂͒m���Ă������A�Ƃ��Ƃ��S���Ȃ��Ă��܂����B�ڂ����a���͂킩��Ȃ����ċz��n�ƐS���̃g���u��������Ă���ꂽ�炵���B������i�|���̍���{�[�����ɂ��������Ƃ����߂Ēm�������i�{�[�����͌�����������Ƃ��Â��i�|���^�[�i�u�{�[�����̐��v�łȂ��݂�����j�A������ł��Ƒ��Ɉ͂܂�Ă̑剝���ł������炵���B��������Ȃ瑒�V�ɋ삯�����������B�C���^�[�l�b�g��ɂ͑������������̎ʐ^���������f�ڂ��ꂽ�B����O�̍L��߂��吨�̐l�i3000�l���W�܂����������j�̒����^��Ă�������A�x�����x�삵�e�ɂW�O�ŏo���ꂽ�b�c�̃W���P�b�g�Ɏg��ꂽ�ʐ^���傫������ꂽ�Ւd�̎ʐ^�Ȃǂ��������̂ŁA�����_�E�����[�h�A�v�����g�A�E�g���Ėٓ���������B���̎��i�|���ɍs�����炨��Q�肵�Ă��悤�Ǝv���B

�@�ނ����N�X�O���L�O���ďo����CD�u�̂��āv�͖{���ɑf���炵���A���o�����Ǝv���B�܂��I�Ȃ������B�l�̒m��Ȃ��V�����̂��肾�������ǂ�������Ȃ��肾�B�i�|���̃J���c�H�[�l�̌Â�����̗ǂ����p���ł���B�l�̈�����i�|���^�[�i�����������ɑ��Â��Ă���B�A�����W���܂��f�G���B�V���v���Ȃ��ǐS�����B�����ă��[�����̉́E�E�E�E�B����Ȓg�����ėD�����̂��̂���Ȃ�āE�E�E�B�X�O�܂ʼn̂������Ă���ꂽ�͖̂ܘ_���Ղȑ̗͂����������炾�낤���A���̉̐��̒��ɂ��ӂꂽ�g�����A�₳����������������A���ꂪ�l�X�̐S���Ƃ炦�����Ă�������ɈႢ�Ȃ��Ǝv���B���܂ł����[�����̉̂͂ڂ��̑傫�ȖڕW�ł���������ǁA�����Ă������������ɂȂ�܂Ŗl���̂��������邩�킩��Ȃ�����ǁA����ȉ̂��̂���̎�ɂȂ肽���Ǝv���B�S�ꂻ���v���B���[��������Ƃ͖{���Ɏc�O�Ȃ��ƂɈ�x�����ڂɂ����邱�Ƃ͂Ȃ��������A���̉��t�����Ă���������`�����X���Ȃ������B��x�ł��ǂ�����l�̉̂��Ă�����āA�������𐿂����������B���w���Ȃ炻�̉\���͂������̂��낤���A�ނ̈̑傳���킩��悤�ɂȂ����͎̂��������t���������߂āA���Ȃ�o����ς�ł���̂��ƂŁA���̍���Napoli�ɍs�����Ƃ��v��Ȃ������B���ƂȂ��Ďv���Ζ{���ɉ���܂��B����Ȃ킯�Ń��[��������͖l�̂��ƂȂ��R�������Ȃ���Ȃ̂����A���̏H�̃��T�C�^���̓��[���������Ǔ����A�ނɕ�����R���T�[�g�ɂ������Ǝv���Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@No26

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�X�v���b�\�}�V�[���@���@�_�ˉ��͈̂��I�@���@�Ђ傤����

�@��T�a�����ł����B�t�@������C�^���A���̃G�X�v���b�\�E�}�V�[�����v���[���g���Ă��炢�܂����B�O����~���������̂ő��сI�����G�X�v���b�\����ꂽ��A�J�b�v�`�[�m��}�b�L���[�g�A����ɃJ�t�F���b�e�Ƃ��낢�����Ă͊y����ł��܂��B�ƒ�p�̃K�X�R�����ɂ�����^�C�v�̃A�i���O�G�X�v���b�\�|�b�g���ܘ_�����ĂāA���܂ň��p���Ă܂����B�o�[���ň��ރG�X�v���b�\�ł͂Ȃ��A�ƒ�ł̂ރJ�b�t�F�̓C�^���A�ł��قƂ�ǂ̉Ƃ͖����ɂ��������낤�Ǝv���܂��B����͂���ŃC�^���A�̉ƒ�̖��ł����̂ł����A�ł���͂�o�[���ň��ރG�X�v���b�\�̕�����͂���������I�B�قڃC�^���A�̃o�[���ň��ނ���Ƒ��F�̂Ȃ��G�X�v���b�\�����߂�悤�ɂȂ�喞���̍������̍��ł��B���܂��ɂ��܂̓C�^���A���̃G�X�v���b�\�p�̓����I���茩��I�B�e��y���߂Ăق�Ƃ��E���E��E���I�B

�@���ċ��N���̃R�[�i�[�Ɂu�J�t�F���e�v�Ƃ͂ȂI�u�J�t�F���b�e�v�ƌ����I�A�ƌ������������܂����B�C�^���A��ł̓~���N�̓��b�e�Ń��e�Ƃ͌���Ȃ��̂ł��B���e�Ƃ����͎̂��Ɋԉ��т��������ŁA���t�Ɖ��̃��Y���ɖ���������i�傰�����I�j�v���̎�̎����Ƃ��Ă͉��Ƃ������Ȃ��̂ł����A������ꂵ����������܂����B���l�̐ΐ쒬�w���؊X�����D�����ɂ���p��������u�_�ˉ��v�ɓ���܂����B�i�̂���̎��Ƃ̋߂��̐_�ˉ��L�b�`���ŏĂ����Ẵp����H�ׂȂ���H��������͍̂D���ł����B�j�X���ŏĂ����Ẵp����f�j�b�V�����܂݂Ȃ��炨�����o����̂ŁA����d�����I��������Ƃ���ɂ��悤�Ǝv���ē������̂ł��B�u���[�x���[�ƃA�v���R�b�g�̃p�C�����L���b�V���[�ň��ݕ����I�[�_�[�B���j���[�������炨���I�I�I�u�J�t�F���b�e�v�Ƃ����Ə����Ă���ł͂���܂��I�I�I�I�B�_�ˉ��͈̂��I�B�_�ˉ��͖{�����I�B���܂��ɑS�X�։��I�I�I�����ڂƕ@�̐�̉��D���܂���XX-X�R�[�q�[�ɂȂs���Ȃ���B������g��Ȃ�����ˁ`�I�I�B

�@�Ђ������Ђ傤����CD����������܂����B������1964�`1969�̃I���W�i���łȂ̂����ꂵ���ł��B�X�O�N��̃����[�N�ł͐��D�̊F����ɂ͈����̂ł����A�قƂ�ǂ̕��̐��ɘV���̉A���E�ъ�萸�ʂ������Ă��܂����B�����ĉ����h���K�o�`���������L�L����Ȃ̂������ł���B��������͂Ƃ����ɖS���Ȃ��Ă����̂Ń����[�N�łł�N�EA���S������Č�������Ă��܂����A�������ɂ͂�͂肩�Ȃ�Ȃ��ł���ˁB���̂߂��Ⴍ����ȃp���[�͂������BCD�ɂ͂U�O�Ȃ������Ă��āA������������Y��Ă����̂�����܂��B����Ɋe�V���[�Y�̉����������Ă��܂��B�ǂ�ł���Ə��X�ɗl�X�ȓo��l�����ʂ̋L�������̒������݂������Ă��܂��B���Z���̍�����Ă����t�H�[�N�o���h�̕������C�u���������N����Ă���̂ł����A�A���R�[���͕K���u�Ђ傤���v�̃e�[�}�\���O���̂�����オ���Ă��܂��B�B���N�Œa���ȗ��S�O�N�ɂȂ�Ƃ����̂ɂ܂������F�������A�J��Ԃ���������A��������CD���A�{���A�t�@���N���u�܂ő��݂���Ђ傤���B���N���ォ�炸���Ɗy���܂��Ă����Ђ傤�����I

No.27

���Y�x���[

�@�}���V�����Z�܂��Ȃ̂ŁA�x�����_�ʼn��|������Ă���B�������猴���I�ɐH�ׂ��镨�A�Ȃ����̓n�[�u�n�̍���̗ǂ��������͔|���Ȃ����j�i�����Ԃ����Ƃ����������邪�j�B������n�[�u�̓~���g�A���[�Y�}���[�A�^�C���A�o�W���R�A�v���b�c�F�[�����i�C�^���A���p�Z���j�A�Z�[�W�A�R���A���x���_�[�A�W���X�~���B��N���[�R���i���b�R���ƌ����l�����邪�ԈႦ�j�����̂����A���H�Z�����ɕ���Ď���܂����˂Ă��܂����B���̑������Ȃ镨�Ƃ��ăA�[�����h�i�Ԃ����ꂢ�j�A�u���b�N�x���[�A���Y�x���[�A���b�h�J�[�����g������B���̊Ԃ܂Ńu���[�x���[�����������c�O�Ȃ���͂�Ă��܂����B��������Ȃ��̂��A����A���Ă݂Ă����߂ɂȂ�B�n�[�u�ނ͓��R�C�^���A��������邽�߂ɍ͔|���Ă���B�H�ו��Ȃ̂Ŗ��_��ō�邩�炵���ΊQ���ɂ����B���������ƌ����Ă����S�����A�����ō�����n�[�u�ŗ�������Ƃ�����������������������̂ł���B

�@���āA���̂Ȃ镨�����A�A�[�����h�͂����ԑO�ɐV���ɃA�[�����h�̎�v���[���g�ƌ����̂��ڂ��Ă��āA�͂������o�����瑗���Ă��ꂽ�B�}�j���A���ʂ�ɂ����炿���Ɖ肪�o�āA�R�N�ڂ���Ԃ��炫�o���A�T�N�ڂ̋��N�͂��ɐ������Ȃ����B�����Ƃ������������A�[�����h�������B���N����R�Ԃ��炢�������̂����݂͂Ȗ����n�ŗ��ʂ��Ă��܂����B�c�O�E�E�E�B�ł����N�͔���傫�����Ĕ엿�������Ղ��������痈�N�̎��n�͊��҂ł���B

�@�u���b�N�x���[�Ȃǂ̃x���[�n������Ă���̂͗��R������B�C�^���A�ł͉ĂɂȂ�Ɓu�X�̃t���[�c�̃J�N�e���v�Ƃ����f�U�[�g�����X�g�����ȂǂŐH�ׂ邱�Ƃ��o����B���C���O���X�ȂǂɃu���b�N�x���[�A���Y�x���[�A�u���[�x���[�A���b�h�J�[�����g�i�Ԃ��[�X�O���j�A�O���[���̃X�O���ȂǁA�C�^���A�ł́u�X�̃t���[�c�v�Ƒ��̂���ʎ���A�����ƃ������`�������邾���̃V���v���ȃf�U�[�g�ł���B���͂����Ύ_���ς��Č����Ђ�Ȃ��邱�̂�����̂����A�Î_���ς��ĂȂ��Ȃ����������B�����ĉ��������̔������F�����͂Ȃ̂��B�܂�ŕ��H�ׂĂ��邩�̂悤�Ȃ̂��B���S���̓X��ɂ͂U���ɂ��Ȃ�Ƃ����̔����������X�̕�ΒB���A�����̃p�b�N�ɓ�����ĕ��ׂ���B���ł������{�ł��x���[�ނ������X�[�p�[�ȂǂŔ�����悤�ɂȂ������A�l�����w��������͓��{�ł͌������Ƃ��Ȃ���������A�C�^���A�ł����������Ƃ��͑傢�Ɋ����������̂������B�P�O�N�قǑO�ɉ��|�X�Ńu���b�N�x���[�̕c���������Ƃ��͋��에���i������Ƒ傰�����j�I�����ɍw�����č͔|�J�n�B����͂ǂ�ǂ�傫���Ȃ薈�N���Ȃ�̐������n����悤�ɂȂ����A���̌ド�Y�x���[��b�h�J�[�����g���䂪�Ƃ̃x�����_�؉��̒��ԓ�����͂������B�u���b�N�x���[�͐F��`���������B���������͂������痣��Ȃ��̂Ŏ}����͂��݂Ő�˂Ȃ炸�ʓ|���������A�킪���\�傫���Čł��H�ׂɂ����̂����_�B���b�h�J�[�����g���F���{���ɂ��ꂢ�ŁA�܂��ɕ�̂悤�Ȃ̂����A���͏n���Ă����Ȃ�_���ς��I�B��Ԃ̂��C�ɓ���͉��ƌ����Ă����Y�x���[�B�F�͂��ꂢ�`�͂��킢���A������������ȒP�ɗ���Ď��n���₷���A���肪���͓I�Ŗ����Â��Ĕ��������A���ĂƏH�̂Q����n�ł���Ƃ����D����́B���N�������Ԃ���������n�߂Ă���̂ł��̎ʐ^�����J�B���̐擖���y���܂��Ă����͂��B�@�@

|

|

| �쓌�����̃x�����_�Ȃ̂ŌߑO����������������܂��A���̊��ɂ͂悭����܂��B |

���N�̑�ꍆ�̓~���g�̗t���Y���ă��[�O���g�ƁE�E�E�B |

�u�q��ɉJ���v�i����F�J����r�����̖�����j

�u�q��ɉJ���v�i����F�J����r�����̖�����j