総合的な学習の時間 "Period for Integrated Study"

|

|

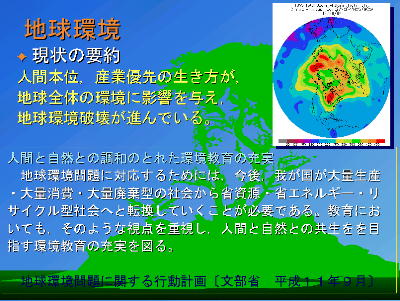

21世紀は「環境の世紀」と言われている。持続可能な地球環境の構築に向けて,待ったなしで,私たちの生活と産業に大きな変革が求められている。

文部省でも,地球環境問題に関する行動計画を示し,人間と自然との調和のとれた環境教育の充実として,次の4つを掲げている。(平成11年9月)

(1)体験的な学習を重視した学校における環境教育の充実

(2)青少年の環境学習機会の充実

(3)生涯にわたる環境学習の推進

(4)大学等における環境教育

|

新学習指導要領では,これからの新しい時代―「人間・環境」を軸とした世紀のために,「自ら学び,自ら考える教育」への転換を柱にした教育改革を掲げ,既に始まっている体験的な「総合的な学習の時間」に,その解決力を委ねようとしている。人間と自然との調和とは,具体的にどのような学習活動で展開していくのだろうか?

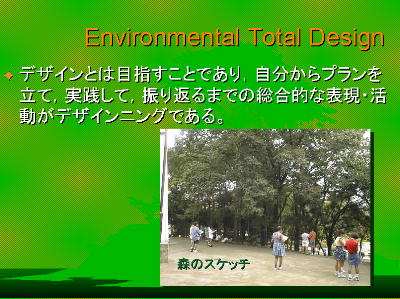

デザイン[Design]を語源的に見れば,目指すこと(purpose)であり,広く計画ないし設計ということを意味している。これは,造形遊び的に―与えられた材料をもとに何でも好きなものをつくるような,刹那的で,その場限りの造形活動ではない。デザイン学習とは美と用に対して明確な目的をもった活動であり,主観的な美意識よりは,むしろ合理的な調和美に向かう活動である。

今,学校現場でも地球規模の課題の解決が希求されている。未来に渡って,児童が幸福で豊かに生きていく教育とは,言い換えれば,児童が環境に対して,より望ましい設計・改革をしていくような創造性を培っていくことである。

美術教育では一人一人の個性と共に,今後は全体に対する美(デザイン)を意識させながら,表現・鑑賞の活動を行うことがより重要になっていくだろう。現実に,野焼きや造形遊びなど―制作において,周りを意識しないアート志向の「芸術のための芸術」は,許されない状況に来ている。児童自らの表現の喜びを起点にしながらも,つくる目的と方法を考慮させていくことが必要なことである。

限りある地球号の一員として,これからは人間と環境を美的に調和させていくような“デザイン能力”を養っていくことが大切な課題である。

|

地球はすべての生物のつながりで生きている。デザインとは,それらの望ましい関係の向上はかる調停作業である。その学習において求められることは,対象を主情的に解釈して感情表現するような芸術体験だけではなく,現実の状況をグローバルに把握し,自ら考え,行動できるような美的人間が形成されていかなければならない。

環境授業の導入においては,知識・理解として危機的状況を映像や資料で示すよりも,自然の神秘性を感じさせ,この相関関係を実感として意識させていくことが有効であろう。そして,自然を保護し,大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から省資源,省エネルギー,リサイクル型社会へと転換していく姿勢を,子どもなりにつくらせていくことが望まれている。

|

そのような学習で,デザインとは知識ではなく「未来の政策と計画」を持たせていくような活動でなければならない。構成すべき様々な要素を,部分相互として,また,部分と全体との構造的な関連において,1つの作品,望ましい行動に組織化することを意味する。この学習はそんな経験学としての美学である。学習効果はあくまでも静観ではなく実践の場において成立する。さらに,その活動の評価は欠くことができないものである。

これらの総合的な形成の過程こそが,デザイン活動と呼ばれるものである。その一連の体験の中で,環境やエネルギーについての理解を深め、環境の保全やよりよい環境の創造のために,主体的に行動する実践的な態度や資質・能力を育成していくことが,新しい美術教育の方向である。

つまり,芸術の教育ではなく,美術の教育の中で,今,社会への対応力として求められていることは,絵空事や綺麗な設計図づくりではない。デザイン行動能力として―環境の諸構成要素を総合し,美に向かって組織化し,組み立てること自体であり,創造的適用能力としての―判断力・解決力である。

そして,言うまでもなく,これらの美に向かう「生きる力」とは,私たち地球人が共通に身に付けなければならない―より望ましい生き方を考え,判断し,行動できるような―ユニバーサル・デザイン[universal

desgin]なのである。

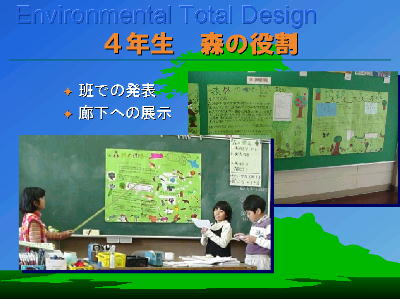

授業の展開として,ゴミなどの身近な環境問題や地球の人工衛星情報まで,幅広いリサーチ(reseach:調査・研究・探求)から始め,集めた情報をデザイン(取捨選択・構成)しながら活動の対策を計画(プラニング)して,それを発表(プレゼン)する。次に友達や先生に意見を求めながら修正する。そして活動を実行に移してからも,その効果を検証していく。

この真の学び方としての,方策を探り,試行し,実行していく総合的な創造的行動がデザイニング[designing]と呼ばれるものであり,そこには人間活動の本質が見られる。正に,デザイン教育は学校教育における基礎教科として,重要な役割をもっている。

|

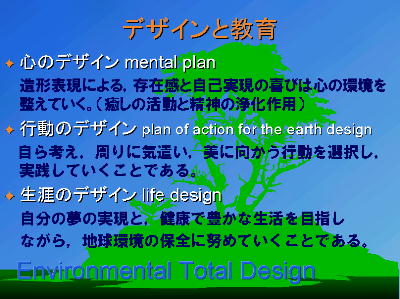

人間とは欲望をコントロールして心をデザイン(a mental plan)し,もの造ることで生活,社会をデザイン(a

plan in art)してきた。この2つをデザインすることが,大きく人間と動物とを区別してきたと言えるだろう。デザインは大きくわけて,このコミュニケーションに関する人間形成の部面と,建築や生活用品に関する生産的部面にわけられる。*「造形教育の理念」高橋正人(サクラクレパス出版部)

教育課程審議会で示された改善の基本的考え方(平成9年11月)の中でも述べられている,「基盤として,好ましい人間関係や子どもたちと教師との信頼関係が確立し,学級の雰囲気も温かく,子どもたちが安心して,自分の力を発揮できるような場でなければならない。このような教育環境の中で,教科の授業だけでなく,学校でのすべての生活を通して,(略)存在感と自己実現の喜びを味わうことができるようになることが必要であると考える。」

児童は,好ましい心の環境が与えられていることで,キレずに,心が人につながり―安心してデザインしていくことができる。つまり,美術の時間では,創る行為を通して自己実現の喜びを感じられ,表現が認められることで一人の人間としての存在感のを味わうことができる。 この癒しの活動と精神の浄化作用(カタルシスkatharsis)が児童の人間形成における基礎的な面を支えている。それは,心の表現としての美術(絵や彫刻the

fine art),見る人の心をつなぐ=コミュニケーションとしての「ヴィジュアル・デザイン」を領域に含んでいる。

|

一方,人間が生産するほとんどすべての「もの」はデザインの対象になっている。道具や衣服,道路,建物などをつくる活動においては,知覚的・感情的な面と,技術的・合理的な面との両方が含まれている総合的な創作活動である。そこには日本の産業をテクノロジーで支える技能の習得や,知識と体験とのバランスのとれた全人間的な発達を目指す,もう1つの美術教育のねらいがあると考える。

|

第一次大戦後の1919年に,ドイツのワイマールに創設されたバウハウス[Bauhaus]。創始者ワルター・グロピウスにとっては,芸術活動が個々に分解していっている状況に反対して,建築教育を中心にした芸術の総合化への模索が根底にあった。しかし,バウハウスの革新性はそれだけにとどまらず,職人的技術習得に力点を置きながらも,社会性や機能性に注目が集められた。そこでは工業化が促進する中,人間性を再考させるような新しい授業内容が盛り込まれていたのである。33年ナチスの介入で解散するが,その後も「エレクトロニック・バウハウス」と名付けられたフランスのフルノア高等芸術学校での動きを1つの例にして,エレクトロニクスの視点から学校教育を考え直そういう傾向が見え始めている。*「情報・知識imidas2000](集英社)

まさに,バウハウスは知の総合を唱えている「総合的な学習の時間」の範となるプログラムを準備し,すべての要素をを総合し,社会への対応を意図する教育(a

plan in society)を既に行っていたのである。しかし,機械が生み出す大量生産,大量消費の未来展望については,明確な計画をもっていなかった。

|

|

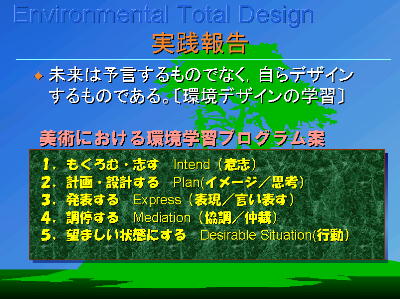

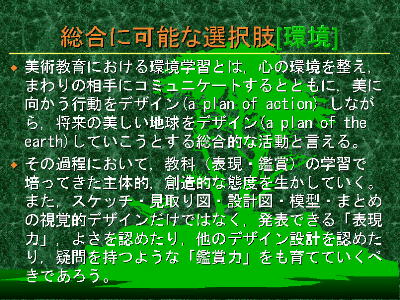

これからの美術教育における環境学習とは,心の環境を整え,回りの相手にコミュニケートするとともに,美に向かう行動をデザイン(a

plan of action) しながら,将来の美しい地球をデザイン(a plan of the earth)していこうとする「総合的な活動」と言える。

その過程において,造形活動や表現・鑑賞の学習で培ってきた,主体的・創造的な態度を推し進め,互いに協力しながら,スケッチ・見取り図・設計図・模型・まとめの視覚的デザインだけではなく,発表の「表現力」,よさを認めたり他の設計に疑問を持ち,質問するような「鑑賞力」を育てていくべきであろう。

|

そして,美術教育の目指す「環境の美化と保全」とは,授業そのものであり,作品だけでなく,まさに日常の生活環境を見直し,地球環境をデザインできるような,美的生き方(デザイン)をコーディネートしていくことであろう。

児童にとっては,机上で知ることや作ることよりも,環境と生活空間を(デザイン)計画し,企画してアクションを起こす体験学習であり,快適な環境創造を視野に入れた幅広い活動が展開されるだろう。そして,この学習は生涯をかけて行われ―全体的な見取り図の中で個々の位置を確かめ,人間と自然の関係を調整・管理するような,「生活の設計=design」を試みていく行動と言えるであろう。

|

社会に目を向けると,企業にとっても環境を無視した生産態勢は訴追され,許されない情勢になっている。今,環境を意図したデザインとは,生産から廃棄,回収までのサイクルをいかに実現するかが重要なテーマになっている。エコデザインとは、*地球環境を配慮する製品設計から地球環境を調和させる社会計画までを含め,言い換えれば、「どのように作るか」ということと「何を作るか」ということである。この,テーマとはまさにこれからの美術教育と共通していく課題である。

|

これまで述べてきたように,総合するトータルデザインとして,美術教育は,図面やデザイン画を描くことを含め,人生計画Life

Design,広義にはGrand Designのように,社会建設や地球環境の政策に至るまで、美的な意図をもって構想し,構築していくことを志向している。

そこには,高齢社会に対応するバリア・フリーの生活環境デザインなどを含め,トータルにとらえる視点をもったデザイン力を養っていくことが求めらている。

箸のデザインからWebデザイン,地球デザインまで―美術教育は自然もデジタルもマルチに媒体にして,それらを美に向かって統合する。正に,キャンバスではなく現実の総合的キュービズム(1913~14年)の時代に突入している。

西暦2000年代の産業活動は経済性と環境保全の統合が最大の課題である。このグリーン化の目標を達成するために国連環境計画(UNEP)は次の8項目を「エコデザイン」として提示している。

①新しい製品コンセプトの開発②環境負担の少ない材料の選択③材料使用料の削減④最適生産技術の適用⑤流通の効率化⑥使用時の環境影響の軽減⑦寿命の延長⑧使用後の最適処理のシステム化。

|

これらの項目と真正面から取り組む産業だけが生き続けることができる。この「エコデザイン」を進める仕組みとして製品開発プロセス段階にエコデザインが内在化することで,環境への負担が少ないだけでなく,簡単で柔軟な使い勝手のよい性能の高い競争力のある製品として作ることを目標とすること。そのために製品開発と環境開発のスタッフ間の連携を確立することが提案されている。

|

デザイン用語

○ユニバーサル・デザイン[universal desgin]

誰にでも使用でき,無理なく安全に使えるデザイン。

○タイポグラフィー[typography]

印刷全般の視覚的表現を工夫するデザイン

○ピクトグラム[pictogram]

「絵文字」「絵ことば」のことでぐらフィック・シンボル

○ロゴタイプ[logotype]社名や商品名などの文字を個性的にデザインしたもの。

○インダストリアル・デザイン[industorial design]

工業デザインと訳されている。家具や機械などの工業製品を人間生活の中でどのように活用させていくかが問われている。今日では「工業」ん枠を超えて広く生産活動と人間の結び付きを考察してのデザインととられている。

○クラフト・デザイン[craft design]

主に手加工により生産されているもの対して言う。

○レンダリング[rendering]

まだ,現実に製品化されていないものを,イメージを理解させるために本物らしく描くこと。

○エルゴ・デザイン[erugonomics design]

人と人が使う道具や家具などの関係を定量化し,より快適かつ能率よくすること。人間工学

○編集設計

デザインのネットワーク化,データーベース化によってデザインを合成し,編集する作業

○インテリア・デザイン[interior design]

室内の生活空間を家具調度や色彩,照明などで住み良い空間にしようとするもの。

○エクステリア・デザイン[exterior design]庭園や屋外の外的空間の環境を整えるもの。

○エディトリアル・デザイン[editorial design]雑誌や書籍のデザイン。

○グラフィック・デザイン[graphic design]印刷される平面的なデザイン全般を指す。

○テキスタイル・デザイン[textile design]織物のデザイン。

○パッケージ・デザイン[package design]

商品の包装デザインのこと。機能性,造形美,経済性,廃棄による社会的影響を加えて最近では広告とパッケジを一体化することに注目が集まっている。

○バリア・フリーのデザイン[barrier-free design]

標準化に対して,体の不自由な人や多様な人に配慮したデザイン

美術用語

●環境芸術[environmental art]

自然環境を主題とする絵画や彫刻も「環境芸術」と呼ばれているが,本来は様々な表現による複数の作品で鑑賞者を囲み込んで,独自の環境を作りだすものを指す。

●アース・アート[earth art]

大地に人為的に痕跡を残すことで,自然と人間との大規模な好感,交流を試み,行き詰まった現代人の人間性復活の芸術的行為としようとした。

●インスタレーション[installation]

絵画や彫刻,平面や立体というものではくくり切れない,空間全体を1つの作品として呈示する表現方法。

|

建築用語

□ランドスケープ・アーキテクチュア[landscape architecture]景観設計として,建築のみならずその周辺をも含む環境をトータルでコーディネートすることを指す。建築自身だけではなく,それを取り巻く周辺環境をも取り込もうとする積極的なデザインの指向を指すようになった。

□リニューアル[renewal]建て替えでなく,建物の外観,インテリアなどの,大幅な,あるいは部分的な改修。

□CAD(キャド)[computer aided design]コンピュータを使って設計の調整を図ったり,またデザインすること。バーチャル・アーキテクチュアはコンピュータで不可視の建築を浮上させる試みである。

□エコロジー建築

環境保護運動に連関しつつ,地球生態系を含めた環境問題ならびにエネルギー保存などに力点を置いた建築。例えば,エネルギー源として太陽熱システムを建設設備の中に積極的に導入したり,建物に植裁を施し,自然環境を表出したりあるいは自然環境との一体化を図るなどの表現の傾向がここに含まれる。

*「情報・知識imidas2000](集英社)

*「現代用語の基礎知識2000」(自由国民社)

|

| 環境学習実践事例 http://www5f.biglobe.ne.jp/~eLearning/Environment.htm |

![]() 環境を考える美術教育 Environmental Education

環境を考える美術教育 Environmental Education

![]() [美術と総合の実践事例]Back to Art Lessons

[美術と総合の実践事例]Back to Art Lessons