〜ブライトン派の映画〜

「支那における伝道会の攻撃」(1900年)

イギリス人と聞いてみなさんはどのようなイメージを持つであろうか。紳士、フェアプレー、ユーモア、皮肉、現実主義、伝統の尊重、etc。中には矛盾したものもあるが、これらはいずれもイギリス人の一面を表しているようである。もちろん、一つの国を一言で表現するなんてことは、そう簡単にはできやしないのであるが…。こうしたイギリス人の特色は、時にイギリス人気質なんて言い方で一まとめにされることがある。

なるほど、イギリス映画の巨匠デビッド・リーン(1908〜91)やキャロル・リード(1906〜76)監督の作品を見ていると、そこには何やら紳士的な趣きが感じられる。活躍したのはアメリカであるが、アルフレッド・ヒッチコック(1899〜1980)もまたイギリス人的な映画監督と言われている。皮肉とユーモアという点に関して言えば、大真面目に不条理なギャグを展開するモンティ・パイソンや、ミスター・ビーンことローワン・アトキンソン(1955〜)などにそうした特色が見られる。こうして思いつくままに並べてみるだけで、映画におけるイギリス人気質というものがおぼろげながら見えてきそうである…。

ここでは初期のイギリス映画におけるイギリス人気質について探ってみたいと思う。

イギリスに映画が誕生したのは非常に早い。「二人の映画の父」でも触れたが、ウィリアム・フリース=グリーン(1855〜1921)が1889年に撮影機を発明していることを根拠に、イギリスこそが映画の発祥の地であると主張する人もいる。そして、その後の早い時期においてイギリスでは映画製作において非常に画期的な仕事をした人たちがいたのである。それらの人々は今日“ブライトン派”と呼ばれている。ブライトンとは、海水浴場で有名なイギリスの避暑地とのことであるが、この時期に活躍したイギリスの映画人のうちの代表的な人物ジョージ・アルバート・スミス(1864〜1959)とジェームズ・ウィリアムソン(1855〜1933)がこのブライトン出身であったことから彼らはブライトン派と呼ばれるようになった。

ブライトン派の活躍は、今日ではあまり知られていないかもしれない。確かに、個々の作品を目にする機会は極めて稀といえる。幸いにして、「アメリカ映画の誕生」(ジュネス企画)というビデオの中にブライトン派の作品のいくつかが収められているので、それを観ながら話を進めていこう。

ジェームズ・ウィリアムソンの映画は屋外撮影を好んで用いている。彼の作品である「支那における伝道会の攻撃」(1900年英)は、中国の伝道会を義和団が襲うというストーリー。神父は殺害され、妻子にも魔の手が伸びようとした時、海兵隊が駆けつけ危機を救う。驚いたことに、これだけの出来事を固定カメラによるワンショットで撮っているのである(*1)。わずか数分の作品にも関わらず、十分にドラマチックで、その後の西部劇などに見られる最後の救出とも共通する内容さえ持っている

同じく「火事だ!」(1901年英)は、消防隊の出動と、火事場からの救出をテーマとする。父と子供のそれぞれの救出と感動の再会がドキュメンタリータッチで描かれている。これは、アメリカのエドウィン・S・ポーター(1870〜1941/次項)の「あるアメリカ消防夫の生活」(1903年米)に影響を与えたと言われる。

*1 ジョルジュ・サドゥール著「世界映画史」によれば、「中国における伝道会襲撃」は「映写時間五分」で「四つの場面に分かれていた」とあり、さらに「映像はモンタージュの技術によって交錯される」となっている。しかし今回僕が観たものは、1分足らずで、前述のようにワンショットによって撮られている。さらに、同書で紹介されているいくつかのシーンも見あたらない。

「おばあさんの虫眼鏡」(1900年英)

一方のG・A・スミスはクローズ・アップを駆使した作品で知られている。彼の「望遠鏡で見たもの」(1900年英)という作品。紳士が望遠鏡で何かを覗いている。すると、靴紐を直す女性の足許が映し出される。また、「おばあさんの虫眼鏡」(1900年英)は、少年がおばあさんの虫眼鏡で様々な物を覗き込む。新聞、時計の機械、鳥籠の鳥、おばあさんの顔(写真上)、子猫などが大写しになる。また、彼の代表作である「メリー・ジェーンの災難」(1903年英)にも、やはり効果的にクローズ・アップが用いられている。もちろん、メリー・ジェーンと言ってもつのだ☆ひろ(1949〜)のヒット曲とは関係ない。メリー・ジェーンという名の明るくて快活な家政婦が、灯油でオーブンに火を点けようして大爆発させてしまう。メリー・ジェーンはそのまま煙突から外へ放り出され、手足がバラバラとなって落ちてくる…。言ってみればスプラッタ・ホラーの元祖である。ここでは、随所にメリーの表情のクローズアップが用いられる。ラストでは墓場に詣でた人々の前に、亡霊となったメリーが出現する二重焼きのトリックまでも用いられているのだ。

「メリー・ジェーンの災難」(1903年英)

クローズ・アップを駆使した作品で面白いものにウィリアムソンが監督した「大飲み」(1901年英)がある。一人の紳士がしゃべりながらカメラのほうに近づいてくる。やがて彼の口が大写しになったかと思うと、カメラ、そしてカメラマンを飲み込んでしまう…。この作品を始め、ブライトン派の特殊効果には、今見てもびっくりさせられるものが多い。同じくウィリアムソンの「おもしろい話」(1905年英)は、本に熱中した紳士が、ローラーに轢かれてぺっちゃんこになってしまう。そこに通りがかった男が自転車の空気入れで空気を入れると、男はまた元通りになって、歩き出す…。また、セシル・ヘップワース(1874〜1953)の「気のふれた警官」(1903年英)では、車に轢かれた警官の体がバラバラになってしまうが、体はひとりでにまた集って警官は元通りに戻る。

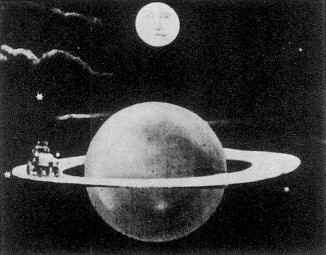

ロバート・ウィリアム・ポール(1869〜1943)の「?モータリスト」(1906年英)の意表をついたアイディアは、フランスのジョルジュ・メリエス(1861〜1938/前項)にも匹敵する。ただひたすら走り続ける一台の車。警官の制止を無視し、壁をよじ登り、空へ飛び出す。雲の上を走り、月の上を一周。土星の輪をぐるぐる回り、それでも何事もなかったかのように走り続ける…。

「?モータリスト」(1906年英)

(「世界映画全史3」243ページ)

セシル・ヘップワースの代表作「ローバーによる救出」(1905年英)は動物映画の元祖的作品。物乞いを断られた浮浪者の老婆が、腹いせに赤ん坊を誘拐。それを知った飼い犬のローバーは、赤ん坊の居所を突き止めると、父親を引き連れて老婆の元へ駆け戻る…。ローバーの行き帰りと、父親を連れて、同じ行程をカットせずに3度も見せるのが今観ると少々長ったらしくも感じる。愛敬のある演技を見せるローバー君はヘップワースの愛犬で、彼自身とその妻子も出演している。大ヒットしたためネガが痛み、再度撮り直しされたとのことである。

「ローバ−による救出」(1905年英)

屋外撮影やドキュメンタリータッチ、クローズ・アップ、カットバック、特殊効果などといったブライトン派の作品に取り入れられたテクニックの多くは、今日の映画ではごく当たり前に見られるものである。それだけに、彼らの業績の大きさもわかると言えよう。彼らはかなり早くにトーキー映画までも試みていたという。

しかし、イギリス映画の栄光の日々はそう長くは続かなかった。やがて1910、20年代を通じ、サイレント映画はまさしく黄金時代を迎えるのであるが、イギリス映画はほとんどその存在を忘れ去られてしまう。フランスをはじめ、イタリア、アメリカ、ドイツ、ソ連、スウェーデンなどが次々と映画史上に残る名作を生み出していったことと好対照である。キネマ旬報が出した「ヨーロッパ映画200」という本があるが、そこでイギリス映画を探してみよう。この本に収められた映画200本のうちサイレント映画は33本あるのだが、イギリス映画はドキュメンタリー映画「流し網船」(1929年英)1作きりしかない。ドイツ映画の13作、フランス映画の8作、ソ連映画の6作と比べても格段に少ない(ちなみに残りはスウェーデン映画4作、イタリア映画2作である)。劇映画では1933年の「ヘンリー8世の私生活」まで出てこない。これは一体どういうことであろうか?

1910年頃までのイギリス映画が世界をリードしていたということは、今見てきたブライトン派の業績でも明らかである。それがなぜ、10年もたたないうちに衰えてしまったのか。イギリス人気質の一つに、「伝統を重んじる」ということと、「革新性」ということがある。これらは一見すると矛盾しているようにも感じられるが、チャールズ皇太子(1948〜)は次のように語っている。

伝統の本当の意味は、ある世代から次の世代へ、多くの場合口伝えという手段で伝えられていくことにある。(略)「トラディション」は「変化に対する抵抗」を意味するのではなく、オリジナルな業績や価値観を守っていこうという姿勢を意味するのである。

伝統と言うものと、英国という国と関連づけられて使われるもう一つの特質である「革新性」というものとの間には決して矛盾は存在しないのである。(略)先駆者たちによって継承されてきた技術に、オリジナリティと自由な発想を育む教育上のアプローチを加えることによって、英国の発明家たちは製品のデザインと高級な製品の質で豊富な業績を創り出してきたのである(*2)。

ブライトン派の監督たちは、新たな伝統を生み出すことに成功したが、その後もその伝統をかたくなに維持しようとしたのではないか。ブライトン派の出現の直後に現れたアメリカのエドウィン・S・ポーター、D・W・グリフィス(1875〜1948)らによって映画はその後も飛躍的に発展した。おそらくイギリスの映画作家たちは、自分たちの生み出した当初は革新的であった手法をかたくなに守ろうとしたのだろう。その結果、イギリス映画はいつしか世界から遅れ始め、停滞を余儀なくされた…そんな風に想像される。フランスの映画史家ジョルジュ・サドゥール(1904〜67)は、彼らブライトン派の停滞の原因を「職人に留まっていた」からだと述べているが、実際は今述べたようにイギリス人気質が現れてしまったからなのではないだろうか。

イギリス映画が、再び名作を生み出すようになるのは、戦後のことである。だが、イギリス映画の長い低迷期間の間にアルフレッド・ヒッチコックがデビューを果たし、第3作目の「下宿人」(1926年英)でサスペンスの佳作を生み出していることは注目してよい。彼についてはまた後でたくさん語ることになるであろうが、彼は「ゆすり」(1929年英)でイギリス映画初のトーキーをも手がけ、この時期のイギリスではたった一人で気を吐いていた。

(2002年1月31日)

(参考資料)

「映画史上200シリーズ/ヨーロッパ映画200」1984年1月 キネマ旬報社

ジョルジュ・サドゥール/村山匡一郎、出口丈人、小松弘「世界映画全史3/映画の先駆者たち―メリエスの時代」1994年2月 国書刊行会

ジョルジュ・サドゥール/村山匡一郎、出口丈人、小松弘「世界映画全史4/映画の先駆者たち―パテの時代」1995年1月 国書刊行会

小林章夫「物語イギリス人」1998年11月文春新書

英国大使館広報部編「日本人の知らないイギリス」1999年11月丸善ブックス

目次に戻る

映画の誕生(2)「20世紀の魔術師」へ戻る

映画の誕生(4)「アメリカ人の郷愁〜エドウィン・S・ポーター『大列車強盗』〜」へ進む