大樹に守られる市内最大規模の慰霊碑です。

門が閉ざされ立ち入り禁止になりました。

大樹に守られる市内最大規模の慰霊碑です。 |

門が閉ざされ立ち入り禁止になりました。 |

圧倒される大きな字です |

倒壊寸前です。 |

|

銷魂碑。脇役に見えますがこれが本元です。 |

軸が大分ずれています。 軸が大分ずれています。 |

|

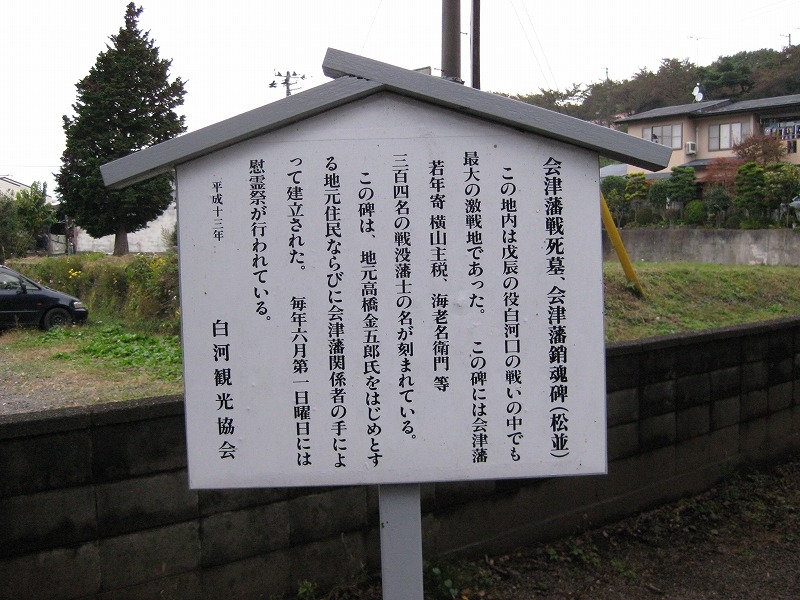

なんとも理解しづらい案内板。字数制限でもあったかな? なんとも理解しづらい案内板。字数制限でもあったかな?横山主税は当地で戦死。西郷頼母は明治半頃会津にて亡くなっています。 |

ちょっと曇ってた日だったようで薄暗いナリ |

表面には戦死者名が刻まれています。 |

実際のトコロ、白河は激戦の舞台とはなっていますが、大部分を占める農民達にとっては迷惑な話だったのではと。

田植えの忙しい4月後半、人足に徴用されるは、火を付けられるは、をつけの実を食い尽くされるはでは肝心の農作業が一向に進みません。

当時の状況では江戸の出来事が白河に伝わるまで最低3日、京の都ならば一週間以上かかってようやくという情報インフラ。

現代人でもなかなか理解が追いつかない幕末の変遷を、こんな片田舎の農民達がどこまで理解していたか。

ふとした疑問が。。戊辰戦争手記では西軍、及び薩長藩といった名称は一切用いられず、全てひっくるめて"官軍勢"と記されています。

錦の御旗を掲げる官軍勢、対する奥羽諸藩。もしかしたら奥羽諸藩は現地人から賊軍と見做されていたのでは?

「官軍さま(帝さま)が怒ってるってことは、奥羽のお偉いさん方が、なんかしでかしたんだっぺ」といった具合に。

原文中にももしかしたら賊軍という表現があったのではないかと勘ぐってしまいます。というのも出展が不明。文中に不規則な現代語訳を挿入等々、原文改竄があっても知る術がありません。

というのもちょと気にかかる点がありまして。手記に見られる"かんぞくどもねげさり"という表記。もちろん官軍と言えば対する賊軍。"官賊共逃げ去り"としようとしたんですが、さて、他に賊という表現は無いかと探しても、この一文のみ。

これだけ頻繁に官軍という表現が出てて対する賊軍という表現がたった一箇所???不自然極まりない。別の訳しがあるのかな?

なんとなく意図的に奥州列藩=賊軍という表現を避けているような気がするのです。←きっと考えすぎだぁよ。

敵味方問わず埋葬したと称えられる白河人。ですが本音として正義はどちらにあったと考えていたんでしょう?美化されることの無い真実を知る為にも戊辰白河口戦争記を読めばきっと何かが見えてくる・・・かな?

読んでみました。白河の人達は奥羽寄りでしたネ。西軍の近代戦術には圧倒されることしきりだったようです。