時 々 所 感

(「米沢有為会会誌」平成16年、復刊54号)

会 長 下條 泰生

“8月は(日本人にとり)重い月”とは長嶋監督。今年の夏は国内外で熱い夏です。世界的に一方では大洪水と大干ばつ、他方では戦争と五輪。“人間界のすべてが混乱し、天候異変は妖精界のキングとクイーンの調和が欠けているからだ”(シェクスピア「真夏の夜の夢」から)このキングとクイーンはなにか?いろいろ想像できます。人間エゴの肥大化による科学技術の発展と人間精神の発達のアンバランスでしょうか。流体的地球像からいえば地球温暖化がもたらした大気と海流の循環異常でしょうか。

すべてがさけて通れない環境問題

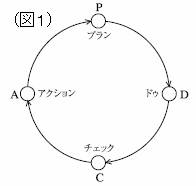

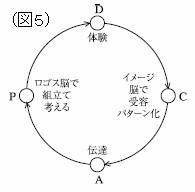

ご承知の通りCOP3で採決された「京都議定書」は、先進国の地球温暖化防止対策としてCO2、メタン等の温室効果ガスの削減目標を各国毎に決めたもので、2008~12年の達成年を目指し日本でも政府、自治体、企業、NGO、NPOその他団体、学校そして家庭で細分化した目標により行動計画(アジェンダ)を実行しつつあります。 とくに各自治体、各企業のビジネス取引では、国際標準化機構(ISO)が決めた環境マネジメントシステム(14000シリーズ)の認証取得が取引条件となり、また企業投資の指標(SRI)となるほど重要な課題となっています。つまりすべての企業、団体にとって環境問題対応は生き残りの条件になってきました。そこでこの環境マネジメントシステムは、環境保全に関する方針、目標、計画などを定めこれを実行、記録し、その実行状況を点検することで、さらに方針を見直し次の段階へつなげるという一連の手続きをいいます。この一連の手順であるマネジメントサイクル(図1)は個人を含むすべての有機体(オーガニゼーション)の管理手法として環境に限らずすべての活動分野で用いられ、一連のサイクルの反復により有機体が持続的発展をする仕組みであります。相次ぐ原発事故はCとAを手抜きした結果ではないでしょうか。行政でも立法部門でもAが課題です。

とくに各自治体、各企業のビジネス取引では、国際標準化機構(ISO)が決めた環境マネジメントシステム(14000シリーズ)の認証取得が取引条件となり、また企業投資の指標(SRI)となるほど重要な課題となっています。つまりすべての企業、団体にとって環境問題対応は生き残りの条件になってきました。そこでこの環境マネジメントシステムは、環境保全に関する方針、目標、計画などを定めこれを実行、記録し、その実行状況を点検することで、さらに方針を見直し次の段階へつなげるという一連の手続きをいいます。この一連の手順であるマネジメントサイクル(図1)は個人を含むすべての有機体(オーガニゼーション)の管理手法として環境に限らずすべての活動分野で用いられ、一連のサイクルの反復により有機体が持続的発展をする仕組みであります。相次ぐ原発事故はCとAを手抜きした結果ではないでしょうか。行政でも立法部門でもAが課題です。

有為会でも意識する意識しないを問わずこのサイクルで運営がされてきましたが、今後より意識的にこのサイクルを回すことが大切な時期でもあります。加えてこの8月下旬に中間報告がまとまる「公益法人改革案」ではNPO、NGOを除くすべての団体は原則課税、例外として第三者機関で公益性が認証された団体は非課税ということになりそうです。有為会では奨学金支給及び寮、我妻榮記念館運営並びに表彰事業に関する寄付金、会費は法人税は非課税と従来通りと考えられますが、同時に大江町に所有する2ヘクタールの財産林につき環境面からの対応を進め、有為会の公益性を強く訴える必要があると考えます。

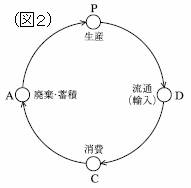

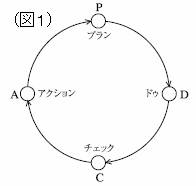

高エネルギー・高カロリーのスタイル;郷土がもつ「倹約遺伝子」

図1のマネジメントサイクルはまた(図2)の如きビジネスサイクルであります。この一連のサイクルは高エネルギーの大量生産・流通(輸入)様式(ビジネススタイル)と高エネルギー・高カロリーの大量消費、大量廃棄・蓄積様式(ライフスタイル)によって規定され、ゴミの大量廃棄・蓄積による大気・土壌汚染と水質汚濁がもたらす食物連鎖-生物濃縮の健康被害、CO2その他のガスがもたらす健康被害と地球温暖化そして地球資源の涸渇化を招いています。そして高エネルギー、高カロリーのライフスタイルによる肥満と運動不足が原因の成人病という文明病は、車社会というファスト文明の当然の帰結です。いま、3R等ライフスタイルの変革によるスマートライフ、シンプルライフやスローライフが叫ばれていますが置賜地方には旧藩以来の「倹約遺伝子」が植えつけられており、いまなお伝統文化にそれが生かされ、有為会の集合的無意識にも根づいています。有為会はこの「倹約遺伝子」がライフスタイル転換のモメントになるよう集合的記憶として受け継ぐことが大切です。

図1のマネジメントサイクルはまた(図2)の如きビジネスサイクルであります。この一連のサイクルは高エネルギーの大量生産・流通(輸入)様式(ビジネススタイル)と高エネルギー・高カロリーの大量消費、大量廃棄・蓄積様式(ライフスタイル)によって規定され、ゴミの大量廃棄・蓄積による大気・土壌汚染と水質汚濁がもたらす食物連鎖-生物濃縮の健康被害、CO2その他のガスがもたらす健康被害と地球温暖化そして地球資源の涸渇化を招いています。そして高エネルギー、高カロリーのライフスタイルによる肥満と運動不足が原因の成人病という文明病は、車社会というファスト文明の当然の帰結です。いま、3R等ライフスタイルの変革によるスマートライフ、シンプルライフやスローライフが叫ばれていますが置賜地方には旧藩以来の「倹約遺伝子」が植えつけられており、いまなお伝統文化にそれが生かされ、有為会の集合的無意識にも根づいています。有為会はこの「倹約遺伝子」がライフスタイル転換のモメントになるよう集合的記憶として受け継ぐことが大切です。

転換点におけるソフトパワーによる-生き残り戦略 その1

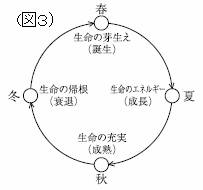

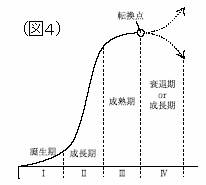

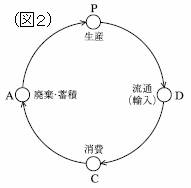

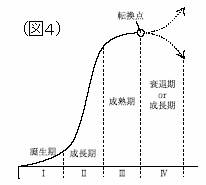

図1、2のマネジメントサイクルやビジネスサイクルは国から個人まであらゆる有機体のライフサイクル(図3)でもあります。これは四季のうつろいと平仄を合せ永劫回帰のサイクルであります。有為会は3世紀・4時代にまたがる116年の生命を保ちまことに希有な存在であります。しかし有為会はいまどのライフステージに存るのでしょうか。このライフサイクルを展開したのが、図4の生命曲線です。国家、企業、団体、個人その他動植物及び商品や技術のいのちもこの生命曲線にそって推移します。

図1、2のマネジメントサイクルやビジネスサイクルは国から個人まであらゆる有機体のライフサイクル(図3)でもあります。これは四季のうつろいと平仄を合せ永劫回帰のサイクルであります。有為会は3世紀・4時代にまたがる116年の生命を保ちまことに希有な存在であります。しかし有為会はいまどのライフステージに存るのでしょうか。このライフサイクルを展開したのが、図4の生命曲線です。国家、企業、団体、個人その他動植物及び商品や技術のいのちもこの生命曲線にそって推移します。

伊東忠太先輩始めとする諸先輩の先見性-近代国家の基礎は国家有為の人材育成と思想の切磋琢磨という教育のソフトパワーにあるという儒学の素養にもとづく方向感覚により有為会の土台が築かれたのがⅠ期です。戦前・戦後を通じ上杉家・米沢市を始めとする相田岩夫・加藤八郎その他多数の諸会長による社団化やモノ、カネ等のハードパワーのご支援で会員数も増大したⅡ期、さらにハードパワーの充実を図った故千葉、小幡、本間会長のⅢ期。軌を1つにしこの生命曲線は新技術・商品、新生産・流通方式開発のⅠ期、生産・流通・消費規模拡大のⅡ期、利益増大しかし生産その他の停滞がきざすⅢ期、そして多くの企業がいま、第2の創業による成長かそれとも衰弱死かのⅣ期とⅢ期の転換点にあります。有為会もまた転換点にあるといえましょう。会員の長期的減少はその兆候ともいえます。

いま国家が推進し諸業界が生き残りをかける戦略は、分権化、公的資金注入による産業再生、民営化(独法化)、買収合併(持株会社化)分社化、部門(設備)売却、海外移転、アウトソーシング(委託化)、リースバックそしてリストラ、非正社員化の他にITによる技術・商品や生産・流通方式のソフト化開発と多選択肢のミックスチョイスによる持続的成長の戦略です。

有為会としてはいま行動計画によるソフト化路線を早急に推し進め、それをベースに交流の場(プラットフォーム)づくりでの会員相互さらには同郷同窓会や郷土出身者企業並びに会員外との連携を進めさらにハードパワーを強化することが第一の戦略といえます。工業社会では製品が取引の成果でしたが、情報社会では「知」が取引の成果です。会員のもつ経験、知識、ノウハウ、技能、技術等は一身専属の埋れている「暗黙知」です。これを「形式知化」し会の財産として活用するため、いま行っているのがインテレクチャルデータ・マイニング(知的データ掘り起し)作業です。何卒、心からご協力方をお願い致します。

つけ加えいうならば、転換点に立っているのは、合併の岐路にある自治体、組織率低下の労組連合、定員割れに悩む学校法人そして満員お礼の垂れ幕が少なくなった相撲、視聴率低下に泣く野球、会員減に悩むNPO・NGO等枚挙にいとまがありません。超過疎化による衰退死コースか知慧による持続的コースか。伝統にあぐらをかき名門意識をもつ団体ほど危機意識が弱く、このままだと「ゆでカエル」の悲哀を味わうことにもなりかねません。 さらにいうなら我々のライフスタイルも転換点にあり、これはまた地球全体の問題でもあります。

少子高齢社会で生き残るには-戦略 その2

このところ東京或いは上海並の人口が毎年1つずつ増えているのが中国。日本並みの消費水準の階層が約1億2千万人、3~4年以内に3億6千万人に、日本が3つ位生れるといわれる中国。石油、鉄、木材そして食糧等の国家安全保障商品の輸入大国としてプライスリーダーシップを握りつつある中国。パッシングされ、場合によってはハイパーインフの危機に遭う予想もある日本。人口、生産、輸入、消費CO2でアップサイジングの中国とダウサイジングの恐れがある日本。いま日本経済は転換点にあります。ご承知の如く経済成長率は統計的にみて、人口増加率と1人当り国民所得増加率によって規定されます。推計によれば日本は07年人口のピークを迎え、2025年65歳以上の高齢者が25%、2050年には人口は1億台を割る、しかも前提となる合計特殊率は1.38を底とするものですから人口減少のテンポはもっと早まるもの考えられます。対策として定年延長、女性の社会進出、外国の技能・技術労働者の移入しかないのです。1人当りの所得増加率は生産性上昇率によるものですからこれからは情報関連投資によるソフトパワー強化と子育て手段の生産性向上を促進するより途はありません。日本社会は2005~8年にかけ団塊の世代が大量に定年を迎えることになります。その数7百~8百万人ともいわれる大定年時代が到来します。この世代は金と時間があり知的好奇心をもっています。別名大余暇時代の到来です。スポーツ、旅行、趣味、健康、生涯学習の他にボランティア志向が強いのが調査で明らかになっています。すでにシニア世代は地域社会に根づき積極的に介護・福祉、環境、教育、防犯・防災活動に参加しています。各業界やNPO・NGO等の団体ではこの世代をターゲットとして取り込みを図っています。有為会としてもこの世代をとり込むにはソフト戦略での成功モデルをつくることが他との競争に打勝つ人材開発の戦略といえます。

「人間教育」の原点-原体験への回帰

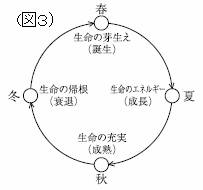

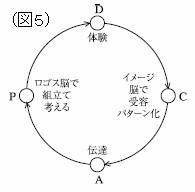

今年の理事、教育・産業委員懇談会の席上、有為会が理念とする「21世紀を担う人材育成」につき各委員から人間教育の重要性が力説されました。では人間教育の原点は何かといえば、人としての原体験の形成にあります。例えば幼児期における「読みきかせ」は母親のやさしい声と絵本の原体験であり、また新生児には初めての母親の声と顔は容易に識別でき、折りにふれて母親の声かけと抱きしめは他の介在を許さない愛情関係を育み、母親を母艦とする乳・幼児の離・着艦の航空機にも喩えられるところです。また胎児、乳・幼児期における音楽は絶対音感を、幼児期における異言語環境は絶対言感によるマルチ・リンガーを育てるといわれています。小学校の家庭科重視は男も「仕事も家事も分担で」の原体験です。さきの北陸豪雨時、父親とともにボランティアで泥にまみれている小学生をTVでみ思わず胸が一パイになりましたがこれも原体験であります。目ききを育てるには早くから本物に接することとはよくいわれています。幼児期における食習慣は成人になっても変わりません。感覚にしっかり刷り込まれているからです。児童肥満の原因もそこらへんにあるのでしょうか。こういった原体験はすべて感覚によるものです。ノーベル生物学賞学者のローレンツ博士の実験でも生れたてのカモが最初に接した博士を親と思い一生ついて廻ったという刷り込みであります。“三つ児の魂百まで”といいます。臨界期が重要です。すべて理屈がない感覚期です。暗算の天才をTVでみましたが、3歳から塾で鍛えられていたようで、それは計算という左脳(論理脳)の働きではなく、右脳(感性脳)にソロバンがイメージされ2秒間で論理脳に伝達されるというイメージサイクルの働き(図5)によるものと説明できます。他者に対するやさしさと想像力も幼児期における原体験の反覆によって育まれるものです。米沢にも「読みきかせ」のNPOが活躍しています。有為会としても人間教育の立場から助成することも今後の事業のひとつではないでしょうか。

今年の理事、教育・産業委員懇談会の席上、有為会が理念とする「21世紀を担う人材育成」につき各委員から人間教育の重要性が力説されました。では人間教育の原点は何かといえば、人としての原体験の形成にあります。例えば幼児期における「読みきかせ」は母親のやさしい声と絵本の原体験であり、また新生児には初めての母親の声と顔は容易に識別でき、折りにふれて母親の声かけと抱きしめは他の介在を許さない愛情関係を育み、母親を母艦とする乳・幼児の離・着艦の航空機にも喩えられるところです。また胎児、乳・幼児期における音楽は絶対音感を、幼児期における異言語環境は絶対言感によるマルチ・リンガーを育てるといわれています。小学校の家庭科重視は男も「仕事も家事も分担で」の原体験です。さきの北陸豪雨時、父親とともにボランティアで泥にまみれている小学生をTVでみ思わず胸が一パイになりましたがこれも原体験であります。目ききを育てるには早くから本物に接することとはよくいわれています。幼児期における食習慣は成人になっても変わりません。感覚にしっかり刷り込まれているからです。児童肥満の原因もそこらへんにあるのでしょうか。こういった原体験はすべて感覚によるものです。ノーベル生物学賞学者のローレンツ博士の実験でも生れたてのカモが最初に接した博士を親と思い一生ついて廻ったという刷り込みであります。“三つ児の魂百まで”といいます。臨界期が重要です。すべて理屈がない感覚期です。暗算の天才をTVでみましたが、3歳から塾で鍛えられていたようで、それは計算という左脳(論理脳)の働きではなく、右脳(感性脳)にソロバンがイメージされ2秒間で論理脳に伝達されるというイメージサイクルの働き(図5)によるものと説明できます。他者に対するやさしさと想像力も幼児期における原体験の反覆によって育まれるものです。米沢にも「読みきかせ」のNPOが活躍しています。有為会としても人間教育の立場から助成することも今後の事業のひとつではないでしょうか。

共存・共生・共同感覚-「興譲」

東京興譲館寮の上杉記念室に第8代宇佐美洵会長の筆による一遍の掲額があります。それは寮の沿革と「興譲」のいわれを記したもので、その中で“……譲とはゆずると読む。譲とは単なる妥協ではない、打算的の結論でない素直な人間の自然道であり共存の道である。実に人生生立の根本義である。……”と「大学」を引用し喝破しておられます。興譲とはまさに理屈を超えた人間の感性(感覚)であることを簡明直截に言明しておられる方向感覚に深い感銘を覚えます。

他者への「譲」がないところに、人間中心主義が生態系を破壊し自己(国)中心主義が国内外の争いの源となり、かつ自己生活中心主義が子どもを生み育てることを拒否し自社利益中心主義が企業倫理のとどまることのない荒廃をもたらしている昨今みなみての通りです。他者の存在を意識し他者との価値観の違いを共感し(一体化でなく)受容し相互に譲り合う感覚があるところに、自然との共生、異文化との共存そして男女共同という21世紀における多様性の社会があるのではないでしょうか。これは同時にビジネススタイルやライフスタイルの転換でもあります。いま私が「親と子の楽しい省エネ体験教室」でのNPOボランティアとしての実践も、以上のこうした想いに支えられているからです。

有為会も21世紀、会員同士の信頼関係に支えられる無償のボランティア集団として持続的な発展を目指しています。

つたない一文、我慢してお読み下され有難うございました。

(「米沢有為会会誌」平成16年、復刊54号)

とくに各自治体、各企業のビジネス取引では、国際標準化機構(ISO)が決めた環境マネジメントシステム(14000シリーズ)の認証取得が取引条件となり、また企業投資の指標(SRI)となるほど重要な課題となっています。つまりすべての企業、団体にとって環境問題対応は生き残りの条件になってきました。そこでこの環境マネジメントシステムは、環境保全に関する方針、目標、計画などを定めこれを実行、記録し、その実行状況を点検することで、さらに方針を見直し次の段階へつなげるという一連の手続きをいいます。この一連の手順であるマネジメントサイクル(図1)は個人を含むすべての有機体(オーガニゼーション)の管理手法として環境に限らずすべての活動分野で用いられ、一連のサイクルの反復により有機体が持続的発展をする仕組みであります。相次ぐ原発事故はCとAを手抜きした結果ではないでしょうか。行政でも立法部門でもAが課題です。

とくに各自治体、各企業のビジネス取引では、国際標準化機構(ISO)が決めた環境マネジメントシステム(14000シリーズ)の認証取得が取引条件となり、また企業投資の指標(SRI)となるほど重要な課題となっています。つまりすべての企業、団体にとって環境問題対応は生き残りの条件になってきました。そこでこの環境マネジメントシステムは、環境保全に関する方針、目標、計画などを定めこれを実行、記録し、その実行状況を点検することで、さらに方針を見直し次の段階へつなげるという一連の手続きをいいます。この一連の手順であるマネジメントサイクル(図1)は個人を含むすべての有機体(オーガニゼーション)の管理手法として環境に限らずすべての活動分野で用いられ、一連のサイクルの反復により有機体が持続的発展をする仕組みであります。相次ぐ原発事故はCとAを手抜きした結果ではないでしょうか。行政でも立法部門でもAが課題です。

今年の理事、教育・産業委員懇談会の席上、有為会が理念とする「

今年の理事、教育・産業委員懇談会の席上、有為会が理念とする「