| 可憐なイワカガミ 清楚なヘビイチゴ そして天カラの花 梅雨の晴れ間に三方が峰~池の平湿原を歩きました。山道はイワカガミの赤とシロバナヘビイチゴの白に縁どられていました。湿原はヒメシャクナゲやツガザクラなどの高山植物が盛りでした。そして今日の一番は天然カラマツの花でした。※観察した植物などは「自然観察情報」に掲載しています。 |

|

|

| 初夏の戸隠森林公園 5月中旬、戸隠森林公園に出かけました。工事中の遊歩道があり思うようなコースを歩くことができませんでした。「大物」」がいないのか人はまばらで、道々の花や鳥を撮影しながら静かな観察が楽しめました。 上左からミズバショウ、リュウキンカ、ニリンソウ、カタクリ、下左からシラネアオイ、トガクシショウマ、ミヤマスミレ、スミレサイシン。 |

|

|

| 小さな集落のお花畑 4月下旬、小さな集落のあぜ道にいろいろな花が咲ていました。 左からアヅマイチゲ、キクザキイチゲ、ニリンソウ、ヤマエンゴサク、他にもアオイスミレ、タチツボスミレ、ヒメオドリコソウ、セイヨウタンポポ、まるでお花畑のようでした。 |

< |

|

| ネコノメソウは地味ですか? ネコノメソウは地味…と関心がない方が多いようです。春になると我が家から車で20分ほどの沢に4mm前後の白色と黄色の小さな花が咲きます。黄色い花はコガネネコノメ、黄金色の四角い萼が花を囲むように咲きます。白い花びらのような萼と赤いオシベが目立つ花はハナネコノメ、ネコノメソウでもきれいなかわいい仲間がいるのです。私の春はセツブンソウから始まりフクジュソウ~ミウミソウ~ネコノメソウ~カタクリ~スミレとつながっていきます。 |

|

|

| アズマイチゲが咲き出しました 春の陽気につられて近くの森にアズマイチゲを見に行きました。今年の冬の寒さのせいで去年より咲き出しは遅いようですが、沢筋の日当たりのよい場所に白い花を咲かせていました。 |

|

|

| 足許を見つめて 道端に咲く花 鳥を見たくて上を見ながら歩いていていますが時には足許を見つめて道端に咲く花に注目してみませんか、それぞれに個性的な花が咲いています。左から①ヘクソカズラ 独特の匂いからこの名前。花の中心の紅紫色からヤイト(お灸)バナとも。②キツネノマゴ フサフサした花穂がキツネの尻尾に似ている。小さいので孫に。③ヤブツルアズキ 小豆の原種。縄文時代は食料。津幡町でおまん小豆の名で販売とか。④ツユクサ 奈良時代は染料でツケクサと。江戸時代に一夜花で朝露にきれいとツユクサに。 |

|

|

| 過ぎ行く夏 笹ヶ峰高原 夏を惜しんで笹ヶ峰高原を歩きました。 植物は夏から秋へ衣替え中、いろいろな花にいろいろな虫たちが集まっていました。左上から順にコメントします。①ヨツバヒヨドリにアサギマダラ。この蝶は鱗粉がなく、電話帳で挟んでもつぶれないそうです。頑丈なからだで台湾まで渡ります。②シモツケに止まるマルハナバチ。蝶はあちこちの花で吸蜜しますが、このハチは1匹ごとに吸蜜する花が決まっています。③ノハラアザミに止まるアキアカネ。夏は涼しい高原に移動する習性があります。(アジアに分布していた種が日本に取り残され、夏の暑さ適応手段として涼しい高原への移動を選択したという説があります)秋になると里に下りてきますが、ノンストップで50kmは飛行できるそうです。左下④クマザサに止まった蝶、イチモンジチョウ?アサマイチモンジ?よくわかりません。知人からメスグロヒョウ(メス)と教わりました。⑤サラシナショウマに止まるミドリヒョウモン。ヒョウモンチョウは裏翅の模様で見分けますが、この蝶は比較的わかりやすいです。⑥ツリガネニンジン。盛夏から中秋の頃まで永く楽しめる花です。なんと山菜だそうです。バター炒めがおすすめとか、もったいなくて食べられません。。 |

|

|

| 花の楽園 三方ケ峯~池の平湿原 のんびりゆっくりの山歩きです。涼を求めて三方ケ峯に出かけました。ガイドさんの「花は今が一番いいよ」の言葉どうりでした。画像左はコマクサ、そろそろ終わりです。6月中旬が見頃だそうです。中央はハウサンフウロ、私的には高山植物の代表格です。右はバイケイソウです。バイケイソウがつぼみを持つまで50年以上かかるそうです。つぼみを持っても3~4年に1度しか開花しないそうです。その他、観察した花リストは「自然観察情報」にあげておきましたのでそちらもご覧ください。 |

|

|

| 梅雨空に咲く花 梅雨が始まった頃、ふと目をやると庭の隅や道端にウツボグサがちらほらと咲いていました。梅雨の晴れ間、庭一面にオカトラノオが咲きました。梅雨空に映えるさわやかな白です。梅雨が明けるとヤマユリの出番です。あちこちに大輪の花が開き、オレンジ色のおしべが目立ちます。ヤマユリの香りに包まれた森は夏の到来を喜んでいるようです。 |

|

|

| イチリンソウが咲く素敵な山 GW前半高床山はキャンプ場開きです。今回は眺望が楽しい鳥坂城址までのハイキングコースを歩きました。道端のあちこちでコシノカナオイを見つけました。真ん中の黒っぽい部分が花です。ナガハシスミレやオオイワカガミ、イカリソウなど色とりどりの花々も咲いていました。お楽しみのイチリンソウはちょっと早いかなあ?たくさん咲いていました。鳥坂城址で休憩、いつ来ても良い眺めです。残雪の山に「種まき爺」の雪形をみつけました。①が顔、②腰縄、③が種をまく笊(ざる)かな?などと勝手にイメージしてみました。高床山はバードウォッチングやフラワーウォッチングが楽しめる素敵な山です。 |

|

|

| 昔のままの場所に咲くキバナノアマナ ヤマエンゴサク、ニリンソウ、アズマイチゲ、シコクスミレ、アオイスミレ、セントウソウなど春の花園でした。キバナノアマナは早く夏眠するため盗掘の被害をまぬがれたようです。葉を見るとチューリップの仲間と納得します。球根は甘く食べられるそうです。「黄色いアマナ」が由来ですが、アマナとは別のグループ(属)にわけている図鑑もあります。昔は野菜の多くを山野に求めたそうで、「菜摘女」という山野草(野菜)売りがいたそうです。そういえば以前、山で大きなリックに山菜をいっぱい詰めた人に会いました。ちょっと起動不審な男性でしたけど、現代版「菜摘女」でしょうか。「キバナノアマナ咲いてるよ」と情報をもらいました。行きどまりの道の日当たりの良い斜面のあちこちに咲いていました。人の手があまり入らずに自然が残っている場所に咲く花です。 |

<フィールド3> | |||

|

| うさぎの耳みたいなアオイスミレ 春一番に咲くアオイスミレ。ほぼ日本特産のスミレだそうです。上側の花びら(上弁)がウサギの耳のようで可愛いなあと思います。下側の花びら(側弁)は開き切らず少し恥ずかしそうに丸まっています。葉は開くとスミレの中で一番丸い形だそうです。 |

|||

|

| 白いホトケノザ 至れり尽くせりのオモテナシの花 しっかりお土産付き 散歩道で白いホトケノザを見つけました。春の七草のホトケノザはコオニタビラコ(中央写真)のことで左写真のホトケノザは食用には向かないそうです。近寄ってみると下の花弁(下唇)に赤い模様がついて2つに割れています(右写真)。上の花弁(上唇)は奥に向かって赤い矢印のようなマークがついています。下唇はヘリポートで模様を見つけたハチが着陸しやすい形になっています。上唇は着陸誘導路でハチが奥にある蜜までたどりつけるように誘導しています。ハチが奥に進むと上唇がそおっと下に垂れてきて蜜探しに夢中のハチの背中に花粉をつけます。ハチには至れり尽くせりのおもてなしの花ですが、花粉のお土産つきです。お土産はいらないと断ってもハチは背中の花粉をとることはできません。 |

|

|

| 白い穂状の花をつける桜3種 ウワミズザクラ シウリザクラ イヌザクラの見分け方 笹ヶ峰植物観察会でウワミズザクラとシウリザクラの違いを教えてもらいました。新芽の色(①はウワミズザクラ新芽 ②はシウリザクラの新芽))と葉の付け根の形(③はウワミズザクラの葉 ④はシウリザクラ葉)が違うそうです。 シウリザクラは笹ヶ峰高原のような中部以北の高冷地に分布していて、埼玉ではあまり見かけません。埼玉ではウワミズザクラに似ている桜はイヌザクラですが、この3種は花だけでは見分けが難しいそうです。(⑤はウワミズザクラ⑥はイヌザクラ、⑦はシウリザクラ)そこで私流にこの3種の見分け方を調べました。①葉の付け根がハート型→シウリザクラ②花柄に葉がある→ウワミズザクラ③花柄に葉がない→イヌザクラとなるようです。 |

|

|

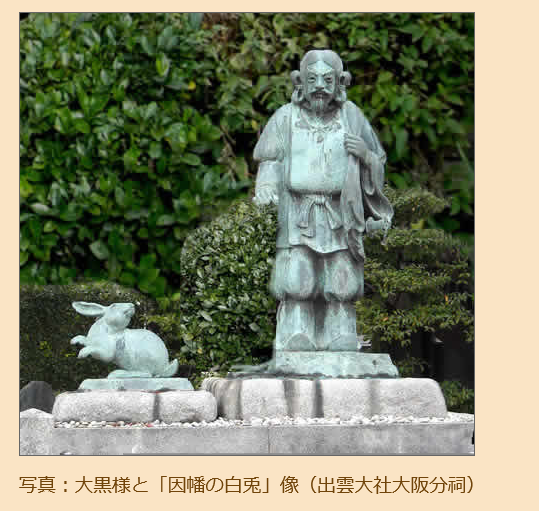

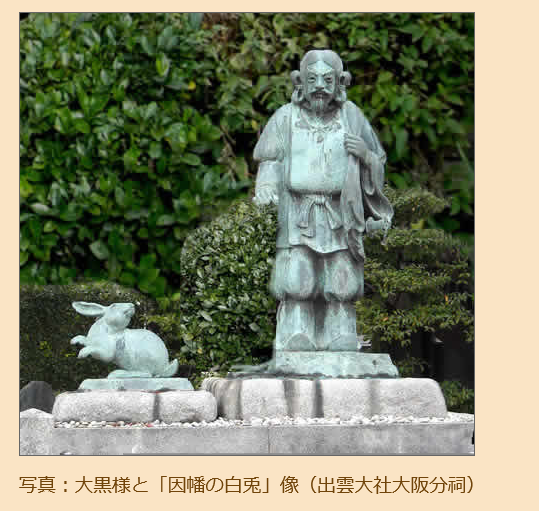

| ガマにまつわる話し(ガマ科)古代から知られていたが、案外知らない地味な花 ①種類 右上の写真はいつもの散歩道で今が盛りのコガマです。妙高高原のいもり池のガマの盛りは過ぎています。秋も深まった頃には種が風に運ばれる季節になり、雪が降りだします。 コガマの穂の長さは10cm程度、ガマはその2倍の20cm程度になります。ほかにヒメガマもあり、ガマといっても3種類あります。 ②料理 ガマは蒲と書きます。江戸時代、江戸のウナギ料理といえばウナギをぶつ切りにして串で焼いたものでした。その形がガマの穂にそっくりだったことから蒲焼と名前が付きました。その後、関西風のウナギを開いて焼くスタイルが江戸でも流行り、定着しますが、名前は蒲焼として残りました。 ③種(タネ) ガマの形は和ろうそくに似ています。ろうそくの芯のように先のとがった部分は雄しべ、白い蝋燭本体の部分にあたるガマの穂は雌しべです。 初冬の頃、穂はボロボロの白い綿毛となり、風に吹かれて種を運びますが、1本の穂に10万粒の種が入っているそうです。 ④薬 昔「いなばのしろうさぎ」という唱歌を歌った記憶があります。この唱歌にも蒲が出てきます。「騙され怒った鮫に生皮をはがされた白兎が大黒様からガマの穂にくるまれば治ると教わる」というものでしたが、これには省略があります。大黒様のアドバイスは「ガマの花粉を傷口につけ、その後、ガマの穂綿を敷き、その上に寝るように」というものだったのです。ガマの花粉の薬効は奈良時代以前から広く知られていたようです。現在でもヒメガマの花粉は生薬として利用されているそうです。 ⑤寝具 ガマの穂綿は貴族の高級寝具として利用されていました。では奈良時代の一般庶民の寝具は何だったのでしょう? 実は、竪穴式住居(かまどがついていたので縄文時代よりはましですが)の土間にワラを敷いて寝ていたようです。すさまじい格差社会です。 ⑥すだれ ガマの茎を触るとスベスベと柔らかく意外な感じがします。この茎は昔は高貴な貴族たちの御簾(すだれ)に利用されました。このように、昔はガマの花粉、穂綿、茎とあますことなく利用していたことがわかります。 |

|

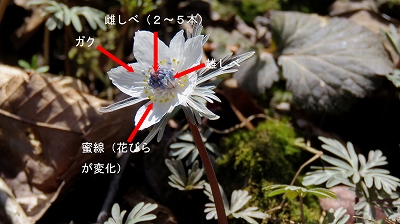

| 不思議な花のセツブンソウ スプリングエフェメラル(春の妖精)といわれる早春の花の仲間 3月初旬に「セツブンソウが見頃ですよ」と教えられました。セツブンソウは節分(2月3日)の頃に咲く花では?もう終わりかけじゃないの?と疑いつつ出かけました。ところが500㎡の斜面に白い花が見事にズラリと咲いていました。浅学を反省した次第です。 そこでセツブンソウを調べてみました。 ①名前の由来 江戸時代、3月半ば頃(旧暦)になると秩父の農家の人たちがこの花を竹筒に植え込んで江戸の町に売りに来たそうです。節分の頃に江戸市中に出回る花で節分草となったということです。花の開花時期が由来ではないのですね。 ②花のしくみ 白い花びらに見えるのはガクです。これはキンポウゲ科の特徴です。では花びらはどこでしょう?実は黄色の蜜線は花びらが変化したものです。つまり黄色の蜜線が花びらだったのです。さらに中心の薄紫色のものは雄しべです。写真では小さくて見づらいですが、雄しべに囲まれている真ん中のうすいピンク色のものが雌しべです。しかも2本~5本もあります。雌しべは1本とは限らないのですね、驚きでした。雄しべが役割を終えると外側に開き雌しべが露出するらしいです。 ③生存競争に負けない知恵 スプリングエフェメラルといわれる花々は他の花が開花する前に開花、受粉してさっさと休眠してしまいます。生存競争に負けない知恵です。しかも、この時期は樹木の葉は茂っていませんから、地上に日差しが十分入り好都合なのです。ただ困ったことには気温が低いため花の主な受粉相手である蝶や蜂がいません。そこで、この時期に活発に動き回るハエやアブを受粉相手に選び、彼らを誘引するために花びらや蜜線の色を彼らが好む黄色にしたのです。 休眠中に地下茎に栄養を蓄えますが、開花まで5年かかるようです。さらに他のスプリングエフェメラルとの競争に負けないためにほとんどの花が嫌う石灰岩質の土壌を自生地に選びました。 |

|

|

| 春一番に咲く花 セントウソウ セリ科とすぐわかる葉です。日当たりの良い沢筋の場所で春一番に花を咲かせます 2月下旬、近くの里山に冬鳥越冬分布調査に出かけました。春の日差しに誘われたのでしょうか?ウグイスがさえずっていましたが、まだ上手ではありませんでした。エナガやジョウビタキのかわいい姿を見ながらのんびりと調査をできました。暖かいのでひょっとしたら・・・と期待して沢筋を歩いていくとセントウソウが咲いていました。 この場所はセントウソウとタチツボスミレが春一番を競って咲く場所で、春の訪れを実感できます。 春になるとカワセミがあわただしく動き回る場所、道端にアケボノスミレが咲く場所、初夏にはホトトギスが鳴く場所、夏の尾根道に山野草のホトトギスが咲く場所、これといって珍しくはないけど好きな場所の一つです。 |

|

|

| ブナハアカゲタマフシ(虫こぶ) 植物内部にtタマバエなどの昆虫が卵を産みつけることによって植物組織が異常な発達を起こしてできるこぶ状の突起を虫こぶといいます。ブナ以外にもコナラやヤマブドウなどにもできます 6月初旬、笹ヶ峰高原でバードウォッチングのガイドをしていると、直径1cm程度の赤い玉状のものがブナの葉に点々とついているのを見つけました。以前にも見たことがありましたので「虫こぶ」とわかったのですが、名前がわからず、調べてみましたら、興味深いことがわかりました。まず名前のつけ方ですが、宿主名(寄生する植物の名前)+形成部位(どこにつくか))+形状+フシ(虫こぶのこと)という決まりから、ブナ+ハ+アカゲタマ+フシとなるそうです。中にタマバエの幼虫がはいっているとのことです。虫こぶ自体は赤くて丸くてビロードみたいな感じなのですが、中に虫が入っているとなると、触りたがらない方もいました。この赤い虫こぶですが、幼虫が成長し、羽化して旅立つと地面に落ちてしまうそうです。森の中でまたこうした虫こぶに出会うことがあるかもしれません。 |

|

| シロバナタンポポ 西日本を中心に分布していますが、400種類以上ある世界のタンポポの中でも白い種類は5種類と少なく、うち3種類が日本に自生しています

最近、あちこちでシロバナタンポポを見かけます。シロバナタンポポは外来種と勘違いしがちですが、西日本で普通に咲く在来種です。「タンポポ」って変わった名前だなと思い、検索してみました。日本名の由来は、頭花を鼓(つづみ)に見立て「タン・ポン・ポン」という音をまねたという説が有名です。英語名は"dandelion"(ダン・ド・リオン)で「ライオンの歯」、葉のギザギザがそれに似ているところからこのように呼ばれているそうです。フランス名はpissenlit"(ピッサリン)で「寝台に寝小便をする」、葉をゆでた汁が利尿剤に使われることからこう呼ばれるようになったそうです。ところで、「シロバナタンポポはなぜ白いのか」という報告がありましたので、紹介します(少し難しいかも、ごめんなさい)。 |

<フィールド3> |

|

|

| フクジュソウ(キンポウゲ科) 日本各地に分布していますが、旧妙高高原町一帯に自生地は見当たらないそうです。どうしてでしょうか?名前の由来ですが、江戸時代には一番に春を告げる草という意味から「福告ぐ草」と言われていたそうですが、「告ぐ」より「寿」のほうが語呂がいいし、めでたさも一層増すとのことで、「福告ぐ草」から「福寿草」に変更されたそうです。 |

|

| 梅とほぼ同時に咲く早春の花です。福寿草の花は黄金色で、中央がくぼんだ凸面鏡のような形をしています。春めいてくると茎が伸び、花はパラボラアンテナのように太陽を追いかけてゆっくりとまわり始め、効率よく花の中心部を温めていきます。フクジュソウの花の中心部は20度以上になるそうです。 まだ寒い2月に花粉を運ぶ主役はハナアブです。ハナアブが活動できる気温は15度以上、食べ物が乏しい早春は、福寿草の雄しべが出す花粉が貴重な食料です。黄色(黄金色)はハナアブが見つけやすい色、花粉は重要な食料源、しかも花の中心部は暖かい。 ハナアブの体が温まり、元気になってせっせと花粉を運んでもらう、これこそがフクジュソウのねらいです。見事な花と昆虫の共生関係です。 |

| オオミスミソウ(キンポウゲ科) 3つに咲けた葉の角が尖っているのでミスミソウ(三角草)と呼ばれる多年草です。東北から北陸の日本海側に自生しているのはオオミスミソウと呼ばれています。 関東地方ではスハマソウと呼ばれ、分布は限られているようです。 |

|

| 各地から春の便りが聞かれる頃になると、国上山(新潟県)のオオミスミソウに会いたくなります。山道脇の雪解け斜面のあちこちに白、ピンク、淡紫色など個性的な花が咲いています。あたかも雪を割るように花が咲くことから「雪割草」という別名があるそうです。 この「雪割草」という名前は、別の高山植物にもつけられていますが、やはりこちらが似合いそうです。 我が家にもいただいたオオミスミソウが数株ありますが、今年(2013年)は2月13日にピンクのつぼみが開き始めました。 |

| オカトラノオ(サクラソウ科)野山や丘陵などの日当たりのよい草地を好む多年草。花穂がトラの尾のようだというのでこの名があります。 虫眼鏡で覗くと花もきれいですがつぼみもきれいです。 |

|

| 春の雪解けとともに顔を出すフキノトウ、ツクシの坊やが道端にニョキニョキ生えたかと思うと、スミレが林の下でひっそりと咲き出す、高原村の季節の始まりです。ある年の梅雨の頃、山荘の西側にオカトラノオが一面に咲きました。横にたなびいた白く清楚なつぼみは、園芸種にまけないくらいにきれいで、私の心をとらえました。植えたわけではないのに、沢山咲いてくれたオカトラノオ、翌年もまた咲くのを楽しみにしていたのですが、どうしたわけか、あまり咲きませんでした。黄色いタンポポは、毎年びっしりと花を咲かせるのに、庭のオカトラノオは姿を消しつつあるようです。それとも、どこかに引越しを始めたのでしょうか。 |