あなたは

ホームページ「ものがたり通信」へ

あなたは人目の訪問者です。 「求む! 旗振り場情報!」

2004年2月15日〜4月17日 柴田昭彦作成

2023年1月11日 映画「近江商人、走る!」の旗振り通信について

(2023年5月31日、お知らせ)

2021年1月18日、筆者の『旗振り山と航空灯台』(ナカニシヤ出版)発売。

価格は3300円(税込)です。

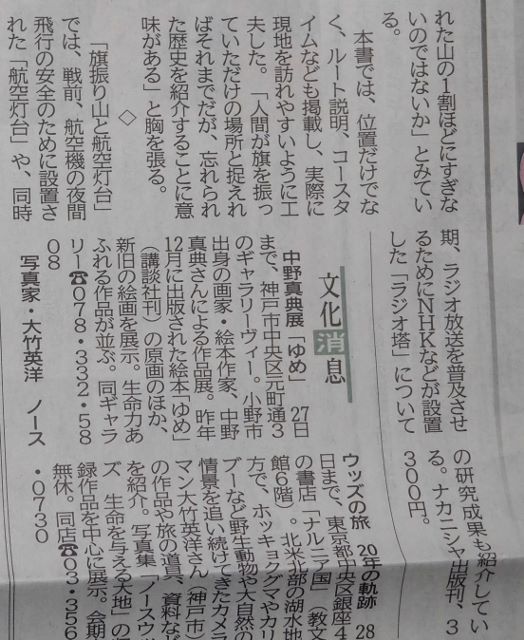

神戸新聞(2021年2月13日、土曜日)の17面(文化欄)に、この本の紹介記事(井原尚基記者)が掲載されました(「旗振り山」50カ所を紹介)(コースタイムやルートなど解説)。

<主な内容>

第1章・・・「旗振り山」(2006年)発行以後に発見された旗振り場の紹介とコースガイド。

第2章・・・「戦前の航空灯台」の跡地の紹介とコースガイド。

第3章・・・「戦前のラジオ塔」の紹介とコースガイド。

参考文献

参考資料・・・最新の旗振り通信ルート図。旗振り場一覧表。航空灯台一覧表。現存ラジオ塔一覧。

※ 写真・図版などの資料満載です。

内容の性格上、少部数の発行です。

いずれ、品切れとなる可能性が高いです。

この機会に、是非、お求め下さい。

絶版になると、価格の高騰が想定されます(稀覯本扱い)。

興味をお持ちの方は、定価で求められる今のうちに、是非、ご購入下さい。

(2023年5月31日)

『旗振り山』(2006年)は、以前、品切れとなり、入手できないままになっていました。

2022年1月、ナカニシヤ出版と相談のうえ、重版しました。

少部数ですので、お探しになっていた方は、この機会にお求めください。

定価は、本体2857円で、税込み3143円となります。

希望の方は、アマゾン、ナカニシヤ出版のホームページ、等より、お申し込みください。

今の機会を逃してしまうと、絶版本となり、一時期のように、1冊の価格が高騰してしまう可能性があります。関心のある方は、この機会を見逃さずにお求め下さい。

よろしくお願い申し上げます。

(2023年1月11日)

映画「近江商人、走る!」が公開されていることを知り、大阪ステーションシティシネマで見てきた。米相場の伝達がテーマになっているので、もしかすると、と思っていたところ、やはり、旗振り通信の場面が出てきた。

アービトラージとは「裁定取引」のことである。原作脚本が書かれたのは、2018年頃のことだという。三野龍一監督は、最初は断ったけれど、コメディ性を重視して作りたいという新谷さんの強い希望により引き受けたのだという。

映画を見た感想としては、旗振りの場面は、振り方がかなり雑で、米相場の数値を読み取り間違いそうな方法で振っているなあ、という印象を受けたが、映画で描きたいのは、厳密な送信方法ではなく、「水戸黄門」か、「遠山の金さん」か、典型的な勧善懲悪ものがたりを、コメディタッチで、楽しく、恋物語も交えて、お届けするというものだから、つっこみを入れる必要もない。

パンフレットを読むと、実際に旗振り場面に登場した人達が、口をそろえて「旗を振るのが重かった」という感想を述べていたのが印象に残った。旗そのものは軽いはずなので、体で風の抵抗をもろに受けながら振ったことが「重い」という実感となったことだろう。

この映画を見て、旗振り通信に興味を持ったら、筆者の本を図書館でもよいので、ご参照いただけたら、嬉しいです。今まではテレビで採り上げられたことは何度もあるが、映画で旗振り通信が描かれるのは史上初ではないだろうか。感謝、感謝。

(2022年3月20日)

2022年2月3日、次のようなページを公開している「はらっち」さんから、メールにて、三ヶ日の旗振山についての情報をいただいたので、概要のみ、紹介しておくことにしたい。

はらっちのページ | YAMAP / ヤマップ (https://yamap.com/users/721951)

(この中の、2022.1.7の記事、「旗振り山はどこ?」をごらんください)

拙著「旗振り山と航空灯台」においては、三ヶ日の旗振山は三角点にあるピークとして紹介している。

ところが、「はらっち」さんによると、三角点ピークの南300m弱のところの標高400m超のピークに「旗振山」と書かれた木標があることを確認したとのことであった。

旗振り山は文字通り、米相場の旗振り場で、人により,時代により、場所を移動するケースも多々見られる。

また、伝承の間違い、勘違いなどにより、実際は別の場所で旗振りが行われたのに、近くの別の山が旗振りの場所として伝えられるというケースも多い。

三ヶ日の場合、江戸時代の旗振り場であり、もはや、真実の地点を知ることは不可能に近いだろう。

私見では、三角点ピークも、今回見つかったピークも、どちらも旗振り場であった可能性がある、というコメントにとどめておくことにする。何か、このことについて、情報をお持ちの方は、メール(トップページ参照)でお知らせねがいたい。

(2022.3.31追記)

はらっちさんの上記記事によると、三角点ピークは古老の証言に言う「平らなところ」に該当しているのに対し、今回みつかった標高400m超のピークには「平らなところ」がないという。ということは、やはり、旗振り場は三角点ピークであって、標高400m超のピークの「旗振山」の木標は、場所を間違えて吊した可能性がある。

(2021年8月18日)

『旗振り山と航空灯台』において、302・307頁に示したように、大阪府堺市における旗振り場は、米取引所の他には、「湊(堺市西湊町・東湊町)」と「松屋新田(堺市松屋町)」の2カ所が知られていた。

蔵書検索によって、山中金治『堺旧市雑史録』(私家本、昭和54年)の中に、旗振り通信の記事があることを知り、内容を確認したところ、「堺の旗振り通信と伝書鳩通信」の記事(36〜37頁)が見つかった。

「堺の街にも旗振り場と云われる処があった。それは車之町東六軒筋角に、当時緞通で有名な藤本荘太郎氏の家がそうであって、家造りが三階になっていて、その最屋上が旗振場であったと云われる。又、龍神橋の東詰め南角にも取引所があって堂島と連絡をとられていたと云われ、相場が立つと次々と望遠鏡でとらえては旗を振って、遠い次の旗振り場に時の相場を速報したものであって、大和川の一角にもその中継所が設けられていたと云われる。」

というわけで、『旗振り山と航空灯台』の旗振り場一覧表には、新たに、堺市車之町東の藤本家の旗振り場が加えられることになったという次第である。「大和川の一角」とは、「松屋新田」を指している。

『堺旧市雑史録』は、私家本であることもあって、今まで、見逃していたようである。

今後も、埋もれたままの資料が見つかり、新たな旗振り場が見つかる可能性があることがわかる。

アンテナを張って、探索を継続していきたいものである。