| 語句 |

箇所 |

説明・解釈 |

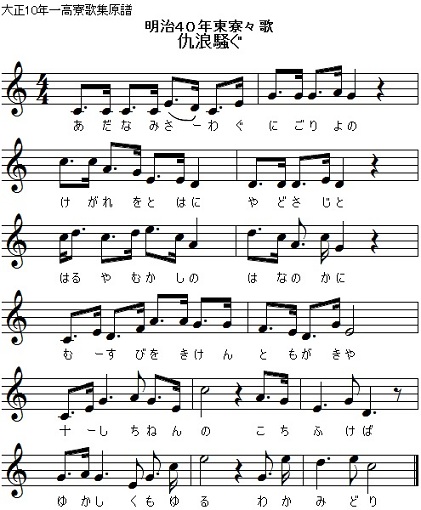

| 仇浪騒ぐ濁り世の 汚れを永久に宿さじと 春や昔の花の香に 結び置きけん友垣や 十七年の東風吹けば ゆかしく萠ゆる若綠 |

1番歌詞 |

心変わりが激しく汚れた世に、汚れを永久に宿さないで過ごすと、その昔、梅の花咲く春に、一高生は向ヶ丘に籠城し、自治の梅花の同じ香りを嗅いで、すなわち自治共同の寮生活の中に友垣を築いた。あれから17年、開寮を祝う春風が吹けば、ゆかしく瑞々しい新緑の芽が梅の枝に芽吹く。

明治23年、当時の木下校長から自治を許された一高生は、俗塵を絶って全員が向ヶ丘の寄宿寮に籠城した。それから17年経った今、自治の礎は固まり、友情溢れる寄宿寮となった。

「仇浪騒ぐ濁り世に」

浮ついた心の汚れて濁った世に。「仇浪」とは、わけもなく立ち騒ぐ波。人の浮ついた心、心変わりに喩える。

「汚れを永久に宿さじと」

一高生は向ヶ丘の寄宿寮に籠城して俗界の俗塵を絶った。

「苟も此惡風に染まざらん事を欲せば宜しく此の風俗に遠ざかり、此書生との交際を絶たざるべからず。而して此目的を達せんが爲には籠城の覺悟なかる可からず。我校の寄宿寮を設けたる所以のものは此を以て金城鐡壁となし世間の惡風汚俗を遮斷して純粋なる徳義心を養成せしむるに在り。決して徒に路程遠近の便を圖り或は事を好みて然るに非る也。」(「向陵誌」明治23年2月24日木下校長訓辞)

「天下書生の模範ぞと 社會の濁流せきとめて 籠城主義を誓言し 巍然立てたる自治の城」(明治31年「ニコライの無禮は」)

「春や昔の花の香に 結び置きけん友垣や」

「昔」は、回想がそこに向かっていく方向。伝承や記憶の中で生きている一時点として過去を把握した語。明治23年、当時の木下校長から四綱領を与えられ、寄宿寮を開寮し、自治を認められたとき。

「花の香」は、梅花の香、即ち自治。桜でなく梅花としたのは、1番の歌詞が菅原道真の「東風吹かば」の歌を踏まえているとの判断から。本郷という地名は、白梅で有名な湯島天神のある里の本郷からという。明治の頃は、寮歌にも梅を詠むものが多い。

「友垣」は、友達の意の雅語的表現。交わりを結ぶのを垣を結ぶのに喩えていう。

「高き啓示ぞ梅の花 花咲く迄はちりだもいとふ 向陵三とせ千餘人 蕾に清き友垣の」(明治40年「思ふ昔の濁り行く」5番)

「花咲くまでは世の塵に たち交わらじと冬ごもる 梅のこころを心にて いざやしなはむ色も香も」(明治25年「雪ふらばふれ」2番

「十七年の東風吹けば」

「十七年」は寄宿寮の開寮から17年経ったこと。 「東風」は、東の風。春の風。

菅原道真拾遺1006 「東風吹かばにほひおこせよ梅の花あるじなしとて春を忘るな」

「自治の梅花に東風吹かば 遙かに『匂ひおこせ』かし」」(明治45年「筑紫の富士」5番)

「ゆかしく萠ゆる若緑」

ゆかしく新緑の芽が梅の枝に芽吹いた。開寮17年経って、自治の礎が固まり、友情の花咲く寄宿寮となった様を表現。歌詞2番と関連付ければ、「若緑」は柏葉ともとれるが、菅原道真の上記の和歌を踏まえれば、この若緑は梅となる。「ゆかしく」は、見たい、行きたい、知りたいが原義。「萠ゆる」は、草木が芽を吹くこと。

|

| 野路の村雨晴るゝ間を しばし木蔭の宿りにも 奇しき縁のありと聞く 同じ柏の下露を くみて三年の起き臥しに 深きおもひのなからめや |

2番歌詞 |

野道で、激しいにわか雨に合い、晴れるのを待つ少しの間、木蔭で一緒に過ごした通りすがりの者どうしにも、不思議な縁があるという。まして一高寄宿寮で三年の間、起居を共にして、同じ釜の飯を食った者同士、不思議な縁にお互いを思う深い心情がないというはずがない。

「野路の村雨」

野道のにわかに激しく降ってくる雨。

太田道灌「急がずばぬれざらましを旅人のあとより晴るゝ野路の村雨」

野路は一般名詞、特定の地名ではない。

「しばし木蔭の宿りにも 奇しき縁のありと聞く」

木蔭との奇しき縁もあるが、この寮歌は友情を前面に歌ったものと解し、また後の句の「三年の起き臥し」との対比から、通りすがりの雨宿り者どうしとした。

平忠度 「行き暮れて木の下陰を宿とせば花やこよひのあるじならまし」

「同じ柏の下露をくみて三年の起き臥し」

一高生は皆、三年間、向ヶ丘の一高寄宿寮で起居を共にし、同じ釜の飯を食った。「柏」は一高の武の象徴「柏葉」の柏。一高を意味する。「柏の下露」は、一高の伝統精神というべきもの。上の訳では、「同じ釜の飯」としたが、それよりももっと深い精神的なものを含む。

|

| み空に星の冴ゆる夜は 圓かに更くる夢と夢 一つに結ぶ露の玉 雲紫の朝には 崇き希望の胸と胸 同じ調べに躍るかな。 |

3番歌詞 |

夜空に星が冷たく澄む寒い夜、露が一つの玉を結ぶように、夜が更けて友と我の夢も丸く一つ夢となる。めでたい紫雲がたなびく朝、目覚めた友と我の、理想の自治を実現したいと思う互いの心が通いあって、胸が高鳴るのである。

「冴ゆる」

(光りや音が)冷たく澄む。

「圓かに更くる夢と夢 一つに結ぶ露の玉」

露が一つの玉を結ぶように、夜が更けて友と我の夢も丸く一つ夢となる。

「雲紫の朝」

紫雲はめでたい雲。また夜が明けようとする時の雲をいう。

「見よ紫の雲わきぬ 君が八千代を歌はずや」(明治34年「輝き渡る」8番)

「見よ紫の雲間より 望の光さし始めぬ」(明治36年「曉寄する」7番)

「崇き希望の胸」

理想の自治を実現したいと思う心。4番の「友の憂ひに吾は泣き 吾が喜びに友は舞ふ」友情溢れる理想的な自治寮。5番の「めぐる幾世の末かけて たゞ我が魂の清かれ」と願うものであろう。

「同じ調べに躍るかな。」

肝胆相照らしあって、胸が高鳴る。3番のみ句点があるが、特に意味はない(大正14年寮歌集で除去)。

|

| 友の憂ひに吾は泣き 吾が喜びに友は舞ふ 人生意気に感じては たぎる血汐の火と燃えて 染むる護国の旗の色 から紅を見ずや君 |

4番歌詞 |

友が悲しいときには一緒に泣き、我が嬉しいときには友は我がことのように喜んでくれる。人生意気に感じては、損得や功名など問題ではない。唐紅に真っ赤に染めた護國旗の色のように、滾る血潮を火と燃やして、友のために邁進するだけだ。

「人生意氣に感じては」

誰のために、何のために意気に感じるのか。悲喜共有の友のためとした。

魏徴 人生感ズ二意氣ニ一功名誰カ復論ゼン

晩翠『星落秋風五丈原』 「人生意氣に感じては 成否をたれかあげつらふ」

「護国の旗の色」

一高校旗・護國旗の旗の色、深紅。

|

| 流るゝ水に記しけん 消えて果敢なき名は追はじ めぐる幾世の末かけて たゞ我が魂の清かれと 昔ながらの月影に 歌ふ今宵の紀念祭 |

5番歌詞 |

すぐに消えてしまう流れる水に書いた、果敢ない現世の功名などは追わない。我が魂が未来永劫、清くあってほしいと願うだけだ。寄宿寮の歴史を昔からずっと見てきた開寮当時と同じ月の下で、寮歌を歌う今宵の紀念祭である。

「流るゝ水に記しけん」

明治39年10月 2日 新渡戸稲造、校長新任披露式でソシアリティーの必要を説く。

12月10日 徳富蘆花、嚶鳴堂の弁論大会で「勝の哀」と題して講演、

一高生に多大の感銘を与える。

5番の歌詞は、上の新渡戸校長と徳富蘆花の講演の影響が大であるとされる。

徳富蘆花演説「勝の哀」

「雀ヶ丘に立ってモスクワを見下ろしたナポレオン、奉天会戦に勝利して死屍累々の中に馬を進めた児玉将軍、彼らの胸裡に去来する悲哀を察し、煩悶を思い、槿花一朝の栄を求めず、永遠の生命を求める事こそ一日も猶予できない厳粛な問題であると説いた。この演説に打たれ、荷物をまとめて向陵を去った者が何人もいたという」(「一高自治寮60年史」)

John Keats 墓碑銘

Here lies One

Whose Name was writ in Water

その名を水に記した者ここに眠る。

新渡戸稲造校長新任の訓示

「今日は子弟の情誼すたれて恰も敵同士の觀あり。 されど”To thee,be all men heroes,every woman pure,and

each place a temple.” 人間事物の美點を見、胸襟を開いて相交りたきものなり。諸君の現はるゝは自己のみによるに非ず所謂四邊の雰圍気による也。願くば此周圍に城壁を築くなく襟懷落々としての性格の修養にこれ務めよ」

「木下校長の下に紅燃ゆるが如き武士的気慨を養ひ狩野校長の下に沈穀篤學の風起りし我校生徒は今や新渡戸校長の下に精神的積極的に性格を修養せんとす」と評価する一方、「所謂校風論者は籠城の根底を害ふものとして憤るものありき」(「向陵誌」弁論部史)

「まことに一高の生活が意味があるのは、此處に於いて諸君が諸君の一生の価値を決定する重大な魂の眼醒めを誘い、これを育て、これを養ふからであらねばならない。他日諸君が自らの生涯の足跡を回想して、眞に一高を懐かしく尊く思ひ出るならば、それは一高が諸君の『魂の芽生えの地』であったからではないか。それは諸君の『こゝろの苗床』であったからではないか。此處が諸君にとって、胸の庫を充たした善き収穫の地、愛と希望と光りとの種蒔きの土であったからではないか」(「一高魂物語」ー恩師の留任運動より)

「昔ながらの月影に」

古今747在原業平 「月やあらぬ春や昔の春ならぬ我が身ひとつはもとの身にして」

新渡戸校長愛唱歌 「見る人の心々にまかせ置きて高嶺にすめる秋の夜の月」

「紀念祭」

昭和50年寮歌集だけ「記念祭」。おそらく誤植であろう。 |