| 語句 |

箇所 |

説明・解釈 |

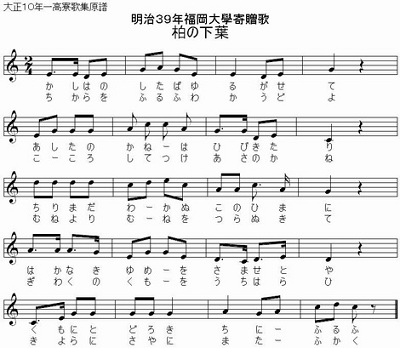

| 柏の下葉ゆるがせて あしたの鐘はひゞきたり塵まだ浮かぬこのひまに はかなき夢をさませとや 雲にとゞろき地にふるふ |

1番歌詞 |

柏の下葉を揺るがして、夜明けを告げる鐘の音が響いた。塵がまだ浮かない朝の間に、俗人たちに現世の消えてはかなき夢を追うのは止めよと、雲に轟き、地を震わしている。

「柏の下葉」

「柏葉」は一高の武の象徴。

「あしたの鐘」

夜明けに寺で鳴らす明の鐘(明け六つ)の鐘ではなく、一高生が「柏の下葉ゆるがせて」撞く覚醒の鐘である。

「塵まだ浮かぬこのひまに」

朝のまだ塵が浮かぬ間に。俗塵に侵されない前に。

「昔、魯の名音楽家虞公が歌うと、梁の上の塵まで動いたという故事を踏まえて、『朝の鐘』の霊妙なひびきに梁の上の塵がまだ浮いて動かぬうちにめざめよ、と説いている。」(森下東大先輩「一高寮歌解説書の落穂拾い」)

「はかなき夢」

現世のつまらない夢。立身出世、栄耀栄華、浮華、奢侈、「消えて果敢なき名」(明治40年「仇浪騒ぐ」5番)など。

|

| 力を奮ふ若人よ 心してつけあさのかね 胸より胸をつらぬきて 疑惑の雲をうちはらひ きよらにさやにまた深く |

2番歌詞 |

力を奮って鐘を撞く若人よ。鐘の音が俗人の胸から胸を貫いて疑惑の雲を打ち払うように、浄らかに、清々しく、また深く響くように心して鐘を撞くように。

「疑惑の雲」

罪や汚れの疑いのある者(次の3番の歌詞)。 |

| 罪あるものはあらためよ 汚あるものとく悔いよ 飛鳥の川はにごるとも 清き流をせきとむる 柵あらじ關あらじ |

3番歌詞 |

一高生の撞く鐘の音を聞いたら、罪のある者、汚れある者は、悔いて改心せよ。飛鳥の川は濁ることがあっても、上流から清い水が流れてくるのを堰き止める柵も、塞ぐ関もない。すなわち、飛鳥の川は、上流から清い水が流れ込み、昨日の濁った淵は、今日はきれいな瀬になる。

「飛鳥の川」

奈良県明日香村を流れる飛鳥川。北流して大和川に注ぐ。石舞台を過ぎ、板葺の宮跡辺りからは昔は沼地で、淵瀬の定めなきことで聞こえ、古来、和歌に詠ぜられ、「明日」を懸け、また「明日」を言い出す枕詞のように用いられた。

万葉19-4261 「大君は神にし座せば水鳥のすだく水沼を都となしつ」

古今 933 「世の中は何か常なる飛鳥川昨日の淵ぞ今日は瀬になる」

「柵 關」

水の流れを塞ぐため、木材の杭を打ち並べ、横に竹や木の枝を貫として通して作った垣。「關」は「塞ぎ」の意。非常の時に備え、不慮の災いを警戒する所。ここでは川の水を堰き止めるために作った水門や堰堤。

|

| とゞろきわたるひるの鐘 春の光にてらされて 萬象そこに笑うとき 健兒はかねの音をきゝて 濁れる醉をさめいでぬ |

4番歌詞 |

春の光に照らされて、草も木も人もすべてのものが浮かれて笑い興ずるとき、すなわち安逸を貪っているとき、昼の覚醒の鐘が轟き渡る。一高健児は鐘の音を聞いて、自身ものどかな春の日に浮かれた酔いから目覚めるのであった。

「萬象そこに笑うとき」

「笑う」は幸せに過ごすにも、安逸を貪る双方の意味があるが、前後の脈絡から「安逸を貪る」意とした。

「濁れる醉をさめいでぬ」

覚醒の鐘の音を聞いて、一高生自身も春の日に浮かれた心から目が覚めた。

|

| 汝が世ぞ今はさくら花 櫻は花の君にして 汝は人の花なれや 何をたゆふとく起ちて 行く手はるかにながめよや |

5番歌詞 |

今を盛りに咲く桜が花の王者ならば、一高健児は人の桜花である。何をためらっているのか、行く手はるか先を眺め見よ。6番でそれが自治を破壊・邪魔しようと迫る魔神であることがわかる。

「汝は人の花なれや「

「花は櫻木人は武士」(明治23年「端艇部部歌」)

「何をたゆふとく起ちて」

「何をたゆふ」は誤植か。「絶ゆ+継続の接尾語ふ(ひ)」と解することは「絶え」(下二)の活用形に無理があるか。昭和50年寮歌集で「何をたゆたふ」と変更された。 |

| よに何のたはむれぞ 濤を鞭うちをたけびて 勢たけくのゝしるも 巖ゆるがぬますらをの 深き自信や動くべき |

6番歌詞 |

ほんとうに何の戯れであろうか。魔神は、波を鞭打って雄叫びをあげ、ものすごい勢いで押し寄せ自治を罵る。しかし、大岩の如く動かない勇ましい一高健児の自治を守ろうとする固い志操は揺るぐことはない。

前半の主語がはっきりしないが、自治を破壊・邪魔しようとする魔神と解した。

「よに何のたはむれぞ」

「よに」は副詞で、いかにも。ほんとに。「よにも」は「よに」を強めた語。「よに」は昭和50年寮歌集で「嵐に」と変更された。意味的には「嵐」であるが、「よに」で間違いではない。

「巖ゆるがぬますらをの 深き自信や動くべき」

「自ら治むる精神の 凝りかたまれる團結は 山なす濤もうち碎く 巌に似たる力あり」(明治34年「全寮寮歌」3番)

|

| 亂れて匂ふ花かげに 朧月夜を縫ひて行く 夕のかねのひゞきこそ ほのほもえ立つ若人の 胸の小琴を呼び起せ |

7番歌詞 |

春繚爛の満開の色美しい桜の花かげに、夕、入相の鐘の音が朧月夜の静寂をぬって聞こえてくる。その鐘の音に、若き血潮が炎と燃える一高生よ、胸に何か感じるものはないか。

「亂れて匂ふ花かげに」

今を盛りと色美しく咲く満開の桜の花かげに。「匂ふ」はもともとはニオイではなく、ニは丹で赤色の土。赤く色が映えること。赤以外にも使って、色美しく映えること。

「夕のかねのひゞきこそ」

この入相の鐘の音は、1・4番の警醒の鐘と違い、若人の熱き血を滾らせる紀念祭への誘いの鐘の音である。

「ほのほもえ立つ若人の 胸の小琴を呼び起せ」

夕べの鐘の音を聞いて、若き多感な一高生よ、何か感じるものはないかの意。 |

| 花やかにさすともしびに 榮ある席開かれて さゞめきわたる千餘人 塵をゆるさぬ十年の 歴史をほこる今宵かな |

8番歌詞 |

花やかに銀燭が灯され、栄えある紀念祭の宴が開かれた。一高健児千余人が大声をあげて、俗塵を絶って向ヶ丘に籠城した10年の歴史を誇る今宵である。

「さゞめき」

「ざゞめき」と解し、ざわざわと音や声を立てる。がやがやいう。

「塵をゆるさぬ十年の歴史」

俗塵を絶って向ヶ丘に籠城した10年の歴史。 |

| ことばは古び音はさびて 光かはらぬ四綱領 賤のおだまきくりかへし 昔がたりにあたらしき 薫を添へよわが健兒 |

9番歌詞 |

その言葉は古び、響もあせたが、依然として四綱領は光り輝く。時代にそぐわなくなった古い習慣や考え方にとらわれることなく、時代の要請にあった新しき香りを加えて、一高健児よ、四綱領を固く守って自治を永遠に伝えよ。

「ことばは古び音はさびて 光かはらぬ四綱領」

「明治23年の2月、東西二寮の竣工を機に木下廣次校長は第一高等中学校(一高の前身)の寄宿寮に自治制を与えることを提言した。これを受けて赤沼金三郎をリーダーとする生徒全員の劇的な賛同によってきわめて短期日のうちに自治寮の規約が定められ、「四綱領」を規範とする自治の体制が整えられて、3月1日より自治寮はスタートした。皆寄宿制の実施は11年後の明治34年となるが、23年当時の自治制の導入は画期的なものであった。」(「一高自治寮60年史」)

「四綱領」とは、寮開設にともない木下校長が寮生活において守るべき精神として示した四つの項目のことで、次のとおり。

第一 自重の念を起して廉恥の心を養成する事

第二 親愛の情を起して公共の心を養成する事

第三 辞譲の心を起して静粛の習慣を養成する事

第四 摂生に注意して清潔の習慣を養成する事

「賎のおだまき」

和歌で、「繰り」、「賎し」などの序詞とする。

「しず」は、穀・麻などの緯糸を青・赤などで染め、乱れ模様に織り出した布。「おだまきは、つむいだ麻糸を、中が空洞になるように円く巻きつけたもの。 |